|

| ||

Lebensbegleitendes Lernen ist nicht einfach ein Schlagwort in der bildungspolitischen Diskussion, sondern Realität für die Beschäftigten. Das, was in der Berufsausbildung gelernt wird, reicht nicht für das ganze Berufsleben. Es ist vielmehr die Grundlage für kontinuierliche Lernprozesse. Diese Lernprozesse sind in der Regel sowohl formaler als auch nicht-formaler Natur (Wir orientieren uns bei diesen Begriffen an der Definition der Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen Lernens“ die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung arbeitet: Mit formalem Lernen wird das Lernen in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen bezeichnet, das zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen führt. Nicht-formales Lernen findet demgegenüber außerhalb der Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung statt und führt nicht unbedingt zum Erwerb eines anerkannten Abschlusses. Nicht-formales Lernen kann am Arbeitsplatz und im Rahmen von Aktivitäten der Organisationen und Gruppierungen der Zivilgesellschaft – zum Beispiel ehrenamtlicher Tätigkeiten – stattfinden. Anders als beim formalen und nicht-formalen Lernen handelt es sich beim informellen Lernen um eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Gerade im privaten Bereich wird es auch von den Lernenden selbst vielfach gar nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen.). Sie finden sowohl am Arbeitsplatz als auch im Seminarraum statt. Bemerkenswert ist dabei die wachsende Bedeutung des Arbeitsplatzes als Lernort. 70 % des Wissenserwerbs finden nicht in Bildungseinrichtungen statt. Ein großer Teil beruflicher Weiterbildungsveranstaltungen wird bisher nicht zertifiziert. ( Faulstich/ Vespermann 2001, 9 ff.). Besonders wird das, was am Arbeitsplatz gelernt wird, in der Regel nicht zertifiziert und ist daher nur schwer nachweisbar. Zertifikate der berufsbegleitenden Weiterbildung haben den Wandel der Qualifizierungsstrategien nicht mitvollzogen, sie orientieren sich nach wie vor an traditionellen Lernformen, sind im Wesentlichen „Schulzeugnisse mit Noten“ oder Auflistungen der behandelten Themen ohne Tätigkeitsbezug. Der individuell im realen Transfer in die Arbeitspraxis erworbene Qualifikation santeil kommt nicht zur Dokumentation. So wird nie so recht sichtbar, was Beschäftigte tatsächlich können. Wenn es um passgenaue Stellenbesetzung geht, brauchen betriebliche Entscheider aber transparente Daten über vorhandene Qualifikationen. Und auch für Beschäftigte und Arbeitsuchende ist ein transparenter Nachweis der gesamten Qualifikationen wichtig, um die eigene Karriere erfolgreich vorantreiben zu können.

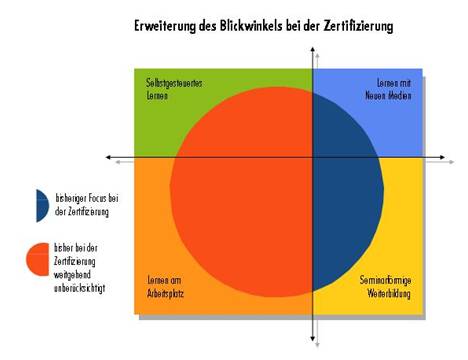

Es ist daher wichtig, den Blickwinkel bei der Zertifizierung zu erweitern.

Abb. 1: Blickwinkel bei der Zertifizierung

Vor dem Hintergrund einer Betriebsbefragung und der kritischen Analyse vorhandener Zertifizierungsinstrumente wurde im Modellversuch ein Konzept entwickelt, das eine Kombination von Selbst- und Fremdevaluation vorsieht. Das im Folgenden skizzierte Verfahren dient dazu, die Ergebnisse nicht-formaler Lernprozesse am Arbeitsplatz, die im Anschluss an organisierte Weiterbildungsangebote stattfinden, zu dokumentieren. Zwei zentrale Fragen sollen darin gelöst werden: a) Transfersicherung: Was genau hat ein Weiterbildungsteilnehmer gelernt, das in konkrete Arbeitspraxis überführt werden konnte? b) Praktikabilität: Wie lässt sich ein Dokumentationsverfahren gestalten, das möglichst unaufwändig ist, aber zugleich präzise Evaluationsschritte enthält, also für die betriebliche Anwendung ausreichend valide ist?

Abb. 2: Verfahren zur Erfassung des Transfers von Qualifikationen

Im Modellversuch wurde dazu ein exemplarisches Verfahren folgender Art entwickelt: In berufsbegleitenden Weiterbildungsmaßnahmen, die durch einen Bildungsträger organisiert werden, erarbeiten die Teilnehmenden anhand der Seminarinhalte eine Transferliste des Gelernten mit Zielvorgaben für die Umsetzung in die eigene Arbeitspraxis. Die Ziele werden in Form von Praxistätigkeiten formuliert. Diese Beschreibung bildet die Grundlage für die spätere Zertifizierung.

Während einer vier- bis zwölfwöchigen Arbeitsphase, die sich an das Seminar anschließt, sind die Lernenden angehalten, die Themen aus dem Seminar in den Arbeitsalltag einfließen zu lassen. Dabei werden sie durch die Transferliste aus dem Seminar unterstützt und, falls nötig, durch den Bildungsträger. In dieser Phase findet eine kontinuierliche Selbstevaluation statt: Die Lernenden tragen regelmäßig ihre Aufgaben, Tätigkeiten und dabei neu Erlerntes in ein Formular ein.

Das Verfahren der kontinuierlichen Selbstkontrolle hinsichtlich des erreichten Stands des Transfers von gelernten Inhalten in die Arbeitspraxis verlangt den Teilnehmern ein hohes Maß an Urteilsvermögen und Disziplin ab. Die bei verschiedenen auf Selbstbeurteilung beruhenden Verfahren gewonnenen Erfahrungen belegen, dass es nicht auszuschließen ist, dass „sich Personen verzerrt (und vermutlich doch eher positiv) einschätzen“ ( Moser in Schuler 2004, 83). Es muss daher berücksichtigt werden, dass eine gewisse Fehleinschätzung bezüglich der tatsächlich in der beruflichen Praxis verwendeten Seminarinhalte durch den Teilnehmer stattfinden kann, da die persönlichen Zielvorgaben und die Zielsetzungen des Seminars als Maßstab genommen werden und die Zielerreichung über das tatsächliche Maß hinaus bescheinigt wird.

Um dem zu begegnen, sieht das Verfahren Kontrollmechanismen vor. Vertreter der Arbeitgeberseite und der Bildungsanbieter werden in den Evaluationsprozess wie folgt einbezogen: Der Arbeitgeber wird bereits zu Beginn der Arbeitsphase vom Bildungsträger über das angestrebte Dokumentationsverfahren informiert und es wird vereinbart, welche betriebliche Person den Lernenden betreut und den Transfer der Lerninhalte im Rahmen der Zertifikatserstellung evaluiert. Wer die Rolle des betrieblichen Betreuers übernimmt, variiert je nach Größe und Struktur des Unternehmens. Wichtig ist dabei in jedem Fall, dass der betriebliche Betreuer eng mit den Aufgaben des Teilnehmers vertraut ist, und dass er daher in der Lage ist, den Transferprozess zu verfolgen und zu beurteilen, inwieweit der Transfer gelingt. Idealerweise wird die Rolle des betrieblichen Betreuers daher vom Fachvorgesetzten übernommen, der sich wiederum mit dem Personalverantwortlichen des Unternehmens abstimmt. In Kleinunternehmen, die in der Regel über keine eigenen Personalabteilung und auch keine unterschiedlichen Fachabteilungen verfügen, wäre es denkbar, dass der Firmeninhaber die Betreuung des Transferprozesses an erfahrene KollegInnen delegiert.

Aufgabe des betrieblichen Betreuers ist es, bei der Feststellung der Zertifikatsinhalte mitzuwirken, indem er möglichst kontinuierlich evaluiert, welche Ziele erreicht bzw. welche Kompetenzen in der Praxis erworben wurden. Die Evaluation der Lernprozesse erfolgt anhand des Formulars, den eigenen Aufzeichnungen der lernenden Person aus der Praxisphase und den Beobachtung des Betreuers. Nicht behandelte oder vergeblich bearbeitete Ziele werden gestrichen und tauchen in der überarbeiteten Transferliste, die letztlich die Basis für das Zertifikat abgibt, nicht mehr auf. Der betriebliche Betreuer übernimmt bei der Zertifikatserstellung somit eine wesentliche Kontrollfunktion: Er stellt sicher, dass das Zertifikat nur die Tätigkeiten enthält, die vom Weiterbildungsteilnehmer erfolgreich in der betrieblichen Praxis absolviert wurden.

Um den Vorgang weiter kontrollierbar und valide zu machen, ist vorgesehen, dass sich – Zeitpunkt und Intensität richten sich nach Modell und bilateraler Vereinbarung – der Bildungsträger einschaltet und als Servicestelle fungiert, indem er in enger Abstimmung mit den betrieblich Verantwortlichen den Transferprozess begleitet. In jedem Fall ist der Bildungsträger für die Erstellung des Zertifikats verantwortlich. Auf Basis des vom Teilnehmer geführten und vom Arbeitgeber evaluierten Transferprotokolls wird das Zertifikat vom Bildungsträger ausgestellt und von ihm und dem Arbeitgeber unterschrieben. Da das Urteil des betrieblich Verantwortlichen entscheidend für die Frage ist, inwieweit der Transfer des Gelernten in die betriebliche Praxis gelungen ist, ist in Zweifelsfragen eine Abstimmung zwischen Bildungsträger und Betrieb vor Ausstellung des Zertifikats vorgesehen. Im Zertifikat werden die gelernten und beherrschten Tätigkeiten konkret beschrieben und aufgeführt.

Das Beispiel aus dem Themenfeld Reklamationsbehandlung verdeutlicht dieses Vorgehen:

Abb. 3: Zertifikatsvorschlag

Das Konzept bietet eine Reihe von Vorteilen:

• Die Handhabung des Verfahrens ist einfach.

• Die Lernenden sind intensiv an der Dokumentation der Lernprozesse beteiligt.

• Ergänzend zur Selbstevaluation findet eine Fremdevaluation am Arbeitsplatz statt (Sicherung der Validität).

• Der Aufgabenbereich des Bildungsträgers wird gegenüber konventionellen Seminaren erweitert, dadurch dass verstärkt auch der Transfer in den Arbeitsplatz berücksichtigt wird.

• Das Verfahren führt zu individuellen Zertifikaten, die wirkliche Arbeitstätigkeit beschreiben, also den erfolgten Transfer von Weiterbildung messen.

• Es findet eine Mitwirkung des Arbeitgebers statt, die überschaubar und nicht allzu zeitaufwändig ist. Die betriebliche Beteiligung an der Zertifizierung erhöht die Akzeptanz gegenüber konventionellen Zertifikaten, indem ein deutlich stärkerer Bezug zum Arbeitsfeld hergestellt wird.

Derzeit wird das Instrument im Bereich der Hotellerie erprobt. Diese Branche zeichnet sich durch eine ausgesprochen hohe Personalfluktuation aus ( Ebbrecht 2003, 55). Daher ist es sowohl für Arbeitgeber als auch für Beschäftigte besonders bedeutsam, eine höhere Transparenz über den tatsächlichen Qualifikationsstand zu erhalten. Dies ist nicht immer einfach: Die in diesem Sektor üblichen Zertifikate sind im Wesentlichen reine Teilnahmebescheinigungen und decken somit die erworbenen Qualifikationen nur unzulänglich ab. Sie formulieren häufig nur sehr abstrakt das erworbene Wissen und Können. Da die Weiterbildung in dieser Branche stark bedarfsgebunden und praxisorientiert ist, bietet sich hier eine Identifikation des nicht-formalen Lernens im Anschluss an formale Lernprozesse an. Die Erprobungsphase richtet sich insbesondere auf die Vermittlung von „weichen“ Qualifikationen und deren Transfer in die betriebliche Praxis. Aus verschiedenen Seminarangeboten wurde der Bereich Reklamationsbehandlung ausgewählt.

Abb. 4: Zertifizierungsfelder in der Hotellerie

Zwar können derzeit noch keine konkreten Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit und Praktikabilität festgehalten werden, da der Einsatz sich nach der Erstellung der Transferlisten noch in der Phase der individuellen Transferbeobachtung und -dokumentation befindet. Positive Anknüpfungspunkte sind aber auf jeden Fall bereits jetzt zu vermelden:

• Die WeiterbildungsteilnehmerInnen äußerten sich äußerst positiv zu dem Instrument. Zum einen schätzten sie die damit realisierte Dokumentation ihres tatsächlichen fachlichen Könnens und sahen gleichzeitig in dem prozessualen Gesamtkonzept des Zertifizierungsinstruments auch eine Honorierung ihrer fachlichen Anstrengungen. „Endlich kümmert sich einmal jemand darum, was wir wirklich machen und wirklich können“, lautete die Rückmeldung einer Beteiligten.

• Auch der Weiterbildungsveranstalter selbst hat die Potenziale des Instruments erkannt. Zum einen wurde die Schaffung einer engeren Verbindung zwischen Theorie und Praxis ausdrücklich begrüßt, zum anderen auch das Verfahren als seltene Gelegenheit betrachtet, das Bildungsangebot eines Trägers einer systematischen Transferevaluation zu unterziehen, also den Weiterbildungserfolg auf der Transferebene zu sichern. Damit könnte Zertifizierung auf neue Weise zu einem Instrument der Qualitätssicherung von Weiterbildung werden.

• Für die Arbeitsgeberseite ist besonders der Aspekt des Bildungscontrollings von Interesse, für das das Verfahren ebenfalls Unterstützung bietet.

Inwieweit sich durch das Verfahren tatsächlich die erwarteten positiven Effekte einstellen, d.h. ob es effizient ist, ist Gegenstand einer Befragung der drei an der Entwicklung und Erprobung beteiligten Gruppen, der Weiterbildungsteilnehmer, der Weiterbildungsveranstalter und der Unternehmen. Ebenso lässt sich erst nach Abschluss der Erprobung beurteilen, ob das Instrument gut handhabbar, d.h. ob es effektiv ist und auch jenseits des Modellversuchs leicht und wirkungsvoll einsetzbar sein wird.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass das Verfahren auch auf nicht-formale Lernprozesse, die unabhängig von formalem Lernen stattfinden, übertragen werden kann. Interessierte ArbeitnehmerIn nen oder Betriebe erhalten in diesem Fall eine an Tätigkeiten ausgerichtete Kompetenzliste, die es in der oben beschriebenen Schrittfolge – Sammlung und Berichterstattung des beruflichen Könnens, Selbsteinschätzung und Einschätzung des Betreuers, Zertifikatsformulierung – abzuarbeiten gilt. Auch hier wird dann in Abstimmung zwischen Bildungsträger, ArbeitnehmerIn und betrieblichem/r BetreuerIn ein individuelles Zertifikat erstellt. Auf diese Weise fließt den Bildungsträgern eine neue Funktion zu, innerhalb derer sie nicht allein Bildung vermitteln, sondern auch Kompetenzberatung für die betriebliche Arbeitspraxis betreiben.

Dohmen, G. (1998): Zur Zukunft der Weiterbildung in Europa. Lebenslanges Lernen für Alle in veränderten Lernwelten, Bonn.

Ebbrecht, S. (2003): Zertifizierungsbedarf und Zertifizierungsansätze zur Erhöhung der Transparenz betriebsbezogener Weiterbildung am Beispiel der Hotellerie. Eine empirische Untersuchung, Dortmund.

Faulstich, P./ Vespermann, P . (2001): Zertifikate in der Weiterbildung. Ergebnisse aus drei empirischen Explorationen, Berlin.

Hanft, A./Müskens W . (2003): Zertifikate für selbst organisiertes Lernen – Hintergründe, Anforderungskriterien, Verbreitungschancen. In: Quem-Bulletin 6/2003, 11-14.

Schuler, H. (Hrsg.) (2004): Beurteilung und Förderung beruflicher Leistung. 2. Aufl., Göttingen: Hogrefe.