|

Roland BUDDE

ERP-Softwareeinsatz im Rahmen von Lernfeldern

|

1. Die Ausgangssituation

Im Rahmen der CULIK-Fachtagung wurden u. a. die Einsatzmöglichkeiten von ERP-Software im Rahmen eines lernfeldorientierten Unterrichtes dargestellt und diskutiert. Dieser Artikel fasst das Impulsreferat und die inhaltliche Arbeit des Workshops 3 zu dieser Thematik zusammen und versucht einen kurzen Ausblick bezüglich notwendiger zukünftiger Handlungsschritte.

2. Inhaltliche Grundlagen der Workshoparbeit 2.1 Die Problemstellung

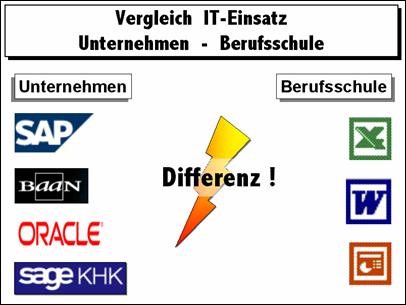

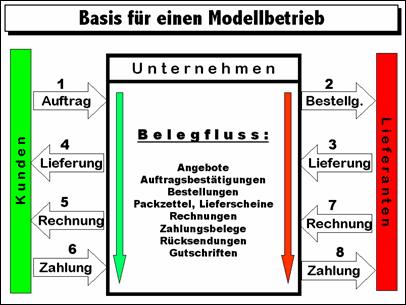

Abb.1: Handlungsbedarf in der beruflichen Erstausbildung In der berufsschulischen Ausbildung werden in der aktuellen Situation Softwaretools häufig isoliert nebeneinander vermittelt. Dies entspricht jedoch nicht der betrieblichen Realität. Unternehmen verwalten ihre gesamten Daten heutzutage vielmehr in relationalen Datenbanken und bearbeiten diese mit komplexen, prozessorientierten, betriebswirtschaftlichen Softwarepaketen. Beispiele dafür sind Produkte wie SAP, Oracle, Sage-KHK, MS-Navision oder Mesonic. Es besteht auf Seiten der Berufsschule dringender Handlungsbedarf hinsichtlich einer Anpassung an die betriebliche Situation. Zudem verlangt die Geschäftsprozessorientierung des neuen KMK-Rahmenlehrplanes wie der neuen Ausbildungsordnung (beide 2002) eine breit basierte Berücksichtigung von prozessorientiertem Vorgehen. Gerade die o.g. Softwarepakete sind Standardinstrumente zur Prozesskoordination und von daher unverzichtbar im Rahmen einer beruflichen Erstqualifizierung. 2.2 Die Prozessorientierung Die komplexen Softwarepakete der verschiedenen Hersteller basieren alle auf dem Gedanken der Prozessorientierung. Jeder Hersteller fokussiert seine Entwicklungen auf diesen grundsätzlichen Tatbestand aktueller und moderner Unternehmensführung. Die eingesetzte Software übernimmt dabei die Aufgabe einer zentralen Koordination von ineinandergreifenden Teilprozessen. Ausgangspunkt einer praxisrelevanten IT-Qualifikation muss damit zwingend die Ausrichtung am betrieblichen Leistungsprozess sein. Die dafür verwendete betriebswirtschaftliche Software wird ERP-Software genannt. Diese Abkürzung bedeutet Enterprise Resource Planning Software, zu deutsch: Unternehmens-Planungssoftware.

Abb.2: Die Prozessorientierung als Basis jeder ERP-Software

2.3 Die qualifikatorische Bedeutung von ERP-Software ERP-Software ist weitgehend branchenneutral und ausnahmslos modular aufgebaut. Sie wird in Industrie-, Handels- ebenso wie Dienstleistungsunternehmen eingesetzt. Die Betriebe skalieren i. d. R. eine auf ihren Bedarf abgestimmte Modulauswahl aus dem Gesamtangebot eines Herstellers (Baukastenprinzip). ERP-Software bedeutet für die Unternehmen aufgrund der Rationalisierungseffekte einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Von zukünftigen Mitarbeitern wird daher ein grundsätzliches Verständnis der Prozesszusammenhänge erwartet ebenso wie grundlegende Kenntnisse im Umgang mit ERP-Software. Namhafte Hersteller von ERP-Software sind (Auswahl, Stand Herbst 2003, Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

Hersteller |

Produkt(e) |

• A+P AG, Karlsruhe |

P2 plus |

• J.D- Edwards, Mörfelden |

J.D. Edwards 5 (inkl. PeopleSoft) |

• Mesonic, Wien |

Corporate WINLine |

• Microsoft , Hamburg |

MS-Navision Attain, MS-Navision Axapta , MS -Apertum |

• proALPHA AG, Weilerbach |

proALPHA |

• Sage KHK, Frankfurt/M. |

Classic-Line, Office-Line |

• SAP AG, Walldorf |

SAP R/3, SAP Business One |

Die Programme unterscheiden sich vor allem in Bezug auf den avisierten Kundenkreis. Hier wird häufig zwischen großen, international operierenden Anwendern (Konzerne) einerseits und mittelständischen bis kleinen Unternehmen andererseits unterschieden. Die genannten Zielgruppen verfügen über unterschiedlich komplexe Unternehmensstrukturen, eine stark differierende Notwendigkeit bei der Ergebniskonsolidierung und mehr oder weniger finanzielle Mittel sowie voneinander abweichende Personalressourcen. Insofern sind ERP-Produkte, die sich an kleinere und mittelständische Unternehmen wenden (z.B. MS-Navision, Sage-KHK, P2-plus, Mesonic) deutlich überschaubarer und damit zielgruppengerecht abgestimmt. Es muss jedoch klar hervorgehoben werden, dass auch diese „kleineren“ ERP-Mittelstands-Lösungen stets die volle Prozessorientierung implementiert haben, diese Eigenschaft also nicht den großen Lösungen wie z.B. SAP R/3 oder Baan vorbehalten ist. 2.4 ERP-Softwareeinsatz im Rahmen von Lernfeldern Um der Handlungsorientierung eines lernfeldorientierten Unterrichtes gerecht zu werden, kann die ERP-Softwarequalifikation nicht in Form einer reinen Bedienerschulung organisiert sein. Vielmehr müssen auf der Basis einer Prozessorientierung die Koordinationsmöglichkeiten wie die Grenzen der ERP-Software erarbeitet werden (vgl. auch Engelhardt/Budde 2003). Dies impliziert einen vielfältigen und damit nicht immer einfachen Zugang zur Materie. Abbildung 3 macht das Schnittstellengeflecht zu betriebswirtschaftlichen wie Rechnungswesen-spezifischen Aspekten deutlich.

Abb.3: Der Kundenauftrag - Basis der schulischen ERP-Qualifikation

2.5 Basiskomponenten einer prozessorientierten ERP-Qualifikation Prozessorientierte ERP-Qualifikation bedarf zwingend eines Prozessgerüstes. Nur so lässt sich die Prozesskoordination und das Denken sowie Handeln über Abteilungsgrenzen hinweg transparent sowie nachvollziehbar, damit also wirkungsrelevant im Unterricht umsetzen. Doch genau der Aufbau eines entsprechenden Prozessgerüstes gestaltet sich bei genauerem Hinsehen als überaus komplex. Einerseits müssen praxisrelevante Prozessaspekte einbezogen werden, andererseits darf die didaktische Reduktion als primäre Basis einer adressatenadäquaten Qualifikation im Rahmen der Gestaltung des Prozessgerüstes nicht unberücksichtigt bleiben. Beide genannten inhaltlich wirksamen Komponenten verhalten sich bezogen auf eine Prozessgerüstkonstruktion überwiegend konträr. Dieser Zielkonflikt zwischen didaktischer Reduktion und praxisrelevanten Prozessdetails lässt sich i.d.R. nur individuell abgestimmt auf die jeweilige Qualifikationssituation und die vorhandenen Kapazitäten (Räume, Lehrer, Hardware, Software) lösen. Grundsätzlich wirken folgende Aspekte auf die Konstruktion des Prozessgerüstes: • ERP-Qualifikation im Rahmen von Modellunternehmen Prozessorientierte ERP-Software-Qualifikation lässt sich sinnvoll nur auf Basis eines Modellunternehmens betreiben. Zu vielfältig sind die Prozessverläufe, als dass diese in unabhängigen Einzelsequenzen glaubhaft vermittelt werden können. Erst ein Modellunternehmen ermöglicht den didaktisch modellierten Praxisbezug, um so bei aller Prozessorientierung die Auszubildenden nicht zu überfordern. Ebenso wichtig ist die Funktion eines Modellunternehmens hinsichtlich der real vorhandenen Grenzen von ERP-Software. Auszubildende erkennen schnell im Rahmen der eigenen Arbeit mit dem Programm, dass ERP-Software vorwiegend routinemäßig wiederkehrende Prozesse koordiniert, nicht jedoch im Ermessensbereich angesiedelte Entscheidungsfindung übernehmen kann. Zudem besteht im Rahmen eines Modellunternehmens die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen. So wird einem reinen Bedienungstraining (Skilltraining), wie von Softwareherstellern häufig angeboten, vorgebaut.

Abb.4: Das Modellunternehmen - methodische Basis einer ERP-Qualifikation • Der Belegfluss als Basis des Prozessflusses Das Modellunternehmen muss, wenn es seine qualifikatorischen Aufgaben erfolgreich erfüllen soll, quasi mit einem „Prozessleben“ erfüllt werden. Hierzu sind eine Vielzahl von Belegen erforderlich - Belege, die den jeweils entscheidungsrelevanten Prozessbezug zu den damit verbundenen Marktpartnern abbilden. Bei der Erstellung der Belege spielt erneut die didaktische Reduktion eine erhebliche Rolle. Für den einzelnen auf sich allein gestellten Qualifikator (Lehrer, Dozent, Ausbilder) stellt diese Aufgabe eine erhebliche Last dar. Zu vielfältig sind die Anforderungen in inhaltlicher wie technischer Sicht.

Abb.5: Dynamisierung des Modellbetriebes durch Belege • Die Datengenerierung für den Modellbetrieb und den Prozessfluss

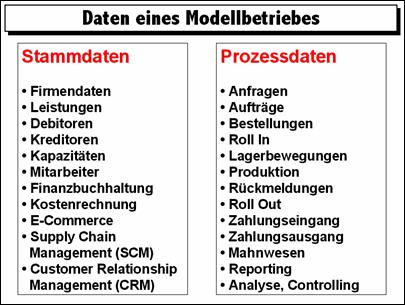

Abb.6: Die Datenbasis - Knotenpunkt zwischen Gerüst und Prozess Der Entschluss, mit einem Modellbetrieb auf Basis von Belegen zu arbeiten, impliziert zwingend den Aufbau einer Datenbasis. Diese Datenbasis ist komplex, in ihrer vollen Gänze kaum noch von einem einzelnen Initiator zu fassen geschweige denn zu pflegen. Ohne diese Datenbasis ist jedoch weder ein Modellbetrieb glaubhaft zu vermitteln, noch kann ohne sie eine prozessorientierte ERP-Software-Qualifikation realisiert werden. Die Entwicklung dieser Datenbasis ist damit ein zentraler und kritischer Erfolgsfaktor jeder prozessorientierten ERP-Software-Qualifikation. • Verfügbare Unterrichtskontingente Nicht zu vergessen ist, dass die ERP-Softwarequalifikation im Rahmen sehr unterschiedlich ausgestalteter Unterrichtskontingente realisiert wird. Angefangen von üppigen Zeitressourcen im Vollzeitbereich (Berufsfachschule/Berufskolleg, Fachoberschule, Lernbüros) bis hin zu ausgesprochen knapp bemessenen Möglichkeiten in der ohnehin stofflich überfrachteten dualen Berufsausbildung ergeben sich sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Als sinnvolle Reaktion auf diese heterogene Vorgabe empfiehlt sich eine individuelle Reaktion hinsichtlich der Prozesskomplexität. Entscheidend kann nur sein, allen Auszubildenden die grundsätzlichen Strukturen des Prozessdenkens auf Basis der ERP-Software zu vermitteln. Insgesamt bleibt zu konstatieren, dass eine prozessorientierte ERP-Qualifikation hinsichtlich der inhaltlichen, zeitlichen, technischen wie personellen Anforderungen das übliche Maß der Unterrichtsvorbereitung deutlich übersteigt. 2.6 Die Systemauswahl Im bisher diskutierten Kontext wurde noch nicht die wichtige Frage der Systemauswahl thematisiert. Immerhin bindet sich eine anwendende Schule durch die Auswahl über längere Zeit; denn die Datenbestände sind entgegen der Herstellerangaben kaum zwischen den Systemen einfach auszutauschen.

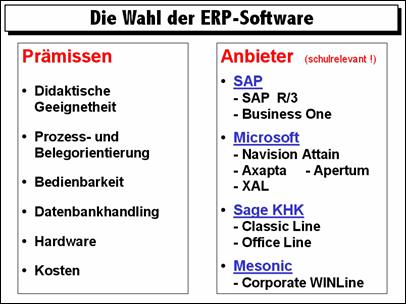

Abb.7: Die Systemauswahl Hinsichtlich der Funktionalität bieten die als Auswahl genannten Systeme für eine berufliche Erstqualifikation weit mehr Möglichkeiten als die meist knappen Unterrichtskontingente zulassen. Das Problem besteht ausnahmslos also nicht im „Zuwenig“ sondern im „Zuviel“ des Funktionsangebotes. Die Bedienbarkeit der Programme wird von praktisch allen Herstellern weitgehend ordentlich realisiert. Da auch „kleinere“ ERP-Mittelstands-Lösungen (MS-Navision, Sage-KHK, Mesonic) stets die volle Prozessorientierung implementiert haben, diese Eigenschaft also nicht den großen Lösungen wie z.B. SAP R/3 oder Oracle vorbehalten ist, fokussiert die Systemauswahl vor allem auf die didaktisch-methodische Geeignetheit der Software, das Datenbankhandling, die benötigte Hardware und somit auf die Folgekosten (vgl. nachstehend) sowie die vorhandenen personellen Kapazitäten. ERP-Software wird öffentlich-rechtlichen Schulen von großen Herstellern häufig – nicht ganz uneigennützig – ohne weitere Kosten angeboten (SAP, Microsoft, Sage-KHK). Zu beachten ist jedoch, dass der Einsatz von ERP-Software stets Folgekosten in Form einer personellen Bindung von Kollegen nach sich zieht (z.B. Materialentwicklung, Datenbestandserfassung, Datenbankpflege). Hier sollte genau auf die individuellen Möglichkeiten geachtet werden. Hersteller bieten im Rahmen der Auswahlentscheidung ausnahmslos keine objektive und situationsgerechte Beratung. Nicht zuletzt zieht die in den Schulen teilweise deutlich differierende Mittelausstattung (z.B. Hardware, Administratorenbetreuung) sehr deutliche Grenzen bezogen auf die Folgekosten. Dieser Aspekt wiegt umso schwerer, berücksichtigt man die im Zweifel zukünftig knapper werdenden Mittelzuweisungen an die Schulen. Die ERP-Software-Qualifikation steht damit im Spannungsfeld einer komplexen inhaltlich-didaktischen Anforderung einerseits und sich ungünstig darstellenden finanziellen sowie personellen Rahmenbedingungen andererseits. Diese nicht unproblematische Situation kann sich durchaus hemmend auf eine innovativ vorangetriebene ERP-Software-Qualifikation auswirken. 3. Die Diskussionsergebnisse der Workshoparbeit Im Rahmen der Workshoparbeit wurden verschiedene Statements als Ergebnis der inhaltlichen Arbeit und engagierten Diskussion zusammengestellt. Die wichtigsten Statements sind nachfolgend aufgeführt. 3.1 Notwendigkeit von ERP-Softwarequalifikation Alle Teilnehmer waren sich darin einig, dass im Rahmen der lernfeldorientierten Erstqualifikation von Industriekaufleuten wie auch anderen kaufmännischen Berufsbildern die ERP-Softwarequalifikation einen unverzichtbaren Baustein bilden muss. Nur so können angehende Kaufleute auf die Anforderungen des späteren Berufslebens praxisrelevant vorbereitet werden. 3.2 Prozessorientierung der ERP-Softwarequalifikation Die ERP-Softwarequalifikation sollte nach Meinung der Workshopteilnehmer nicht auf eine reine Programmbedienungsschulung fokussieren. Von entscheidender Relevanz ist vielmehr das Verständnis für betriebliche Prozessabläufe und ein entsprechendes Schnittstellenmanagement. Diese Kenntnisse sind an Hand einer ERP-Software strukturbildend zu erarbeiten. Der Programmbedienung kommt sicher eine unverzichtbare Bedeutung zu, sie steht aber nicht im Vordergrund. 3.3 Problemaspekt „Modellunternehmen“ Eine prozessorientierte ERP-Softwarequalifikation muss auf der Basis eines Modellunternehmens realisiert werden. Die Beteiligten konstatierten, dass der Entwurf einer kompletten Modellunternehmung für eine Schule alleine nur schwer bis auch gar nicht leistbar ist. Als erster Schritt steht deshalb eine Teillösung zur Diskussion, die zunächst nur Teilbereiche des Modellunternehmens abbildet (z.B. Verkauf und Einkauf). Diese schrittweise Herangehensweise lässt ein Ausbauen in Zukunft jederzeit zu. 3.4 Problemaspekt „Datenkranz“ Eng verbunden mit dem voran erläuterten Problemaspekt „Modellunternehmen“ ist die Erstellung eines schlüssigen und auf Entscheidungssituationen hin ausgerichteten Datenkranzes. Hersteller bieten auf diesem Gebiet kaum Hilfestellungen. Letztlich bleibt nur die schrittweise Erfassung von Datenbeständen. Dabei wird vorgeschlagen, die Datenbestände nicht zu weit zu fassen, sondern überschaubar zu halten, um Lernende wie Lehrende im späteren Unterrichtsalltag nicht zu überfordern. Als kritischer Erfolgfaktor kann nicht der Umfang des Datenbestandes gelten sondern seine Schlüssigkeit („Klasse statt Masse“). 3.5 Problemaspekt „Rahmenbedingungen“ Alle Diskussionsteilnehmer stellten übereinstimmend fest, dass die Rahmenbedingungen vor Ort in den einzelnen Schulen sehr unterschiedlich ausfallen. Auf dem Kontinuum einer Skala von Schulen mit mehrzügigen Semestern an Industriekaufleuten bis hin zu kleineren Bündelschulen mit ausgesprochen heterogener Klassenzusammensetzung sind vielfältige Situationen zu beobachten. Als Empfehlung des Workshops wurde erarbeitet, besonders in heterogener Umgebung im Zweifel eine „kleine“ Lösung der ERP-Software-Qualifikation zu wählen, um so möglichst viele Auszubildende inhaltlich zu erreichen. In dieser Situation ist der Adressatenkontakt wichtiger als detailreiche Kenntnisvermittlung. Ebenfalls wurde herausgestellt, die ERP-Softwarequalifikation von Anbeginn unter Einbeziehung aller später betroffenen Kollegen zu realisieren, da sonst Akzeptanzprobleme zu erwarten sind.

4. Fazit Die intensive Diskussion und das enorme Engagement der Teilnehmer des Workshops zeigen, dass zum Thema ERP-Software-Qualifikation im Rahmen lernfeldorientierter Ausbildung weitreichender Bedarf an Unterstützung besteht. Dies umso mehr, da Schulen bei der Entscheidung im Normalfall auf sich allein gestellt sind. Softwarehersteller sind nur bedingt geeignet für die Beratung, da sie sich naturgemäß an den Belangen zahlungskräftiger Unternehmen orientieren und somit auf die besondere Situation eine Berufsschule gar nicht eingehen können. Von Seiten der Kultusministerien werden bestenfalls Empfehlungen ausgesprochen. Häufig stammen diese von „Expertengruppen“, die sich eher rudimentär mit den zur Auswahl stehenden Programmen beschäftigt haben. Weiterhin ist häufig eine ausgesprochen verkrampfte und damit künstliche Diskussion zu beobachten, die um das Thema kreist, welches ERP-Programm am geeignetsten sei. Diese Debatte führt inhaltlich in die falsche Richtung, zielt sie doch nicht auf die Basisthematik (Prozessorientierung), sondern bleibt einer rein technischen Betrachtung verhaftet. Hierzu sei angemerkt, dass es nicht das „optimale“ ERP-System gibt; alle Anwendungen haben ihre Licht- aber auch genauso verbesserungsbedürftige, didaktisch-methodisch wenig günstige Schattenseiten. Insofern ist diese „Diskussion“ wenig zielleitend. Ingesamt bleibt zu konstatieren, dass jede Schule ermuntert werden kann und muss, sich der Herausforderung einer prozessorientierten ERP-Software-Qualifikation zu stellen, um Auszubildende auf die zukünftigen Anforderungen des Berufslebens praxisrelevant vorzubereiten. Ein solches Vorhaben sollte vom Umfang abgestimmt sein auf den Adressatenkreis und die finanziellen wie personellen Ressourcen der Schule. Es ist nachrangig, welches ERP-System zum Einsatz kommt. Von vorrangiger Bedeutung ist die Tatsache, sich der Herausforderung überhaupt zu stellen, und zwar in dem Ausmaß, wie es die individuelle Situation zulässt. Dabei ist jeder Ansatz, sofern er sich am betrieblichen Leistungsprozess (vom Kunden ... zum Kunden) und einer Belegbearbeitung (Belegflussprinzip) orientiert, als wertvoll und hilfreich einzustufen. Geprüft werden muss weiterhin, ob vor dem Hintergrund der problematischen Ausgangssituation regional übergreifende Entwicklungen für die einzelne Berufsschule vor Ort Beiträge zur Besserung und Bewältigung der Situation leisten können. Dazu gaben die engagierten Diskussionen im Rahmen des Workshops auf der CULIK-Fachtagung am 12./13. Juni 2003 am Institut für Wirtschaftspädagogik Hamburg (Prof. Dr. Tramm) erste wichtige Impulse, die im Rahmen zukünftiger Veranstaltungen unbedingt erneut aufgegriffen und weiter ausgebaut werden sollten. Literatur: gesammelt am Ende dieses Workshop-Abschnitts bei Tramm/Brand/Schwartz

|