|

ERWIN SEMELKA

Strategien zur Umsetzung des Lernfeldkonzeptes

- die personale Dimension: Ergebnisse und Erfahrungen

aus dem Modellversuch SELUBA Nordrhein-Westfalen

|

(215 kb)

(215 kb)

print

print |

SELUBA "Steigerung der Effizienz neuer Lernkonzepte

und Unterrichtsmethoden in der dualen Berufsausbildung",

Modellversuch NRW , 01.10.1999 - 30.09.2002

1 Verhältnis der Lehrer zum Lernfeldkonzept

Die unterschiedlichen Bilder von Unterricht, die

im Lehrer-Kollegium existieren ("mentale Modelle

des Kollegiums"), führen zum individuellen

unterrichtlichen Handeln der Lehrpersonen, das u.

a. in den Lernbiographien von Lehrer/innen begründet

ist (Rolff 2001, S. 66f). Vor dem Hintergrund der

primären Orientierung an klassischen Unterrichtsfächern

oder wissenschaftlichen Disziplinen/ Teildisziplinen,

erfolgt unterrichtliches Handeln im Wesentlichen nach

fachsystematischen Gesichtspunkten. Ein wesentliches

Kennzeichen des Lernfeldkonzeptes ist aber seine Gestaltungsoffenheit,

die von den Lehrern und Lehrerinnen eine neue Umsetzungsstrategie

bezüglich einer im Kern handlungs-systematisch

konzipierten Realisierung der curricularen Vorgaben

einfordert. Erwartungsgemäß bestätigten

die Erfahrungen und Ergebnisse des Modellversuchs

SELUBA einen zähen Verlauf des Umsetzungsprozesses.

1.1 Akzeptanz, Hoffnung, Bedenken

Schon zu Beginn des Umsetzungsprozesses stellte man

eine hohe grundsätzliche Akzeptanz der Intention

und des curricular-didaktischen Auftrages des Lernfeldkonzeptes

fest. Mehr als die Hälfte der Lehrenden schätzte

die erwartete stärkere Selbstverantwortung als

positiv ein. Während jedoch die offenen Ziel-/Kompetenzvorgaben

sowie die offenen Inhaltsvorgaben als typische Strukturelemente

des Lernfeldkonzeptes auf hohe Zustimmung stießen,

wurde der spezifische Zuschnitt der Lernfelder der

jeweiligen Lehrpläne von der überwiegenden

Mehrheit der Lehrenden sehr stark kritisiert. Den

Lernfeldvorgaben mangelt es häufig an der notwendigen

didaktischen Aufbereitung für schulische Lehr-Lernprozesse.

Kolleginnen und Kollegen wollen und müssen die

berufliche Handlungssystematik, die den Lehrplänen

zu Grunde liegt, nachvollziehen können, um pädagogisch

verantwortliche, standortbezogene curriculare Ausgestaltungen

der Lernfelder vornehmen zu können.

Die Verknüpfung von Praxis und Theorie im Kontext

beruflicher Anwendungszusammenhänge wurde auch

schon vorher punktuell als reale berufliche Situation

der Auszubildenden in den schulischen Lehr-Lernprozessen

im Rahmen der Unterrichtsfächer berücksichtigt.

Die Auseinandersetzung mit den Anforderungen der betrieblichen

Ausbildung und der erforderliche Abstimmungsbedarf

sind den Lehrenden nicht neu. Im Zusammenhang mit

der positiven Einschätzung der Schülermotivation

beurteilten die Lehrer und Lehrerinnen die Möglichkeit

der Realisierung optimistisch.

Der Verlust der kleinschrittigen Inhaltsvorgaben in

bisherigen Lehrplänen beim Wechsel zu den neuen

offenen handlungssystematischen Strukturen führte

bei einem Teil der Lehrenden zur Verunsicherung, die

durch die oft nicht gesicherte didaktische Qualität

der Lernfeldschneidungen noch verstärkt wurde.

Insbesondere fehlten Ihnen die Aussagen über

den Stellenwert der Fachsystematik und die Bedeutung

der Unterrichtsfächer. Lehrende fühlten

sich nicht vollständig in der Lage, die Lernfelder,

wie gefordert, pädagogisch verantwortlich, standortbezogen

curricular auszugestalten. Befürchtet wurde eine

höhere Belastung durch die stärkere Selbstverantwortung,

insbesondere auch in zeitlicher Sicht. Die geforderte

Teamarbeit der Lehrenden im Bildungsgang und die damit

verbundene Offenlegung des eigenen Unterrichts stimmte

mit der geübten Praxis nicht überein und

stieß zunächst auf Ablehnung, obwohl der

Wert der Teamarbeit grundsätzlich nicht in Frage

gestellt wurde.

Insgesamt stand dennoch die Hoffnung auf eine Steigerung

der Unterrichtsqualität und der zukünftigen

Entlastung der Lehrer und Lehrerinnen im Focus positiver

Betrachtungen.

2 Widerstand und Beharrung

Im Rahmen der "Didaktischen Jahresplanung"

erfolgte die zögerliche Umsetzung des Lernfeld-Curriculums.

Dieser Planungs- und Entwicklungsprozess deckte den

Bereich der curricular-didaktischen Arbeit sowie der

Bildungsgang/ Schulentwicklung ab. Die Hinwendung

zur Teamarbeit im Bildungsgang bedeutete für

die Lehrer und Lehrerinnen einen erheblichen innovativen

Schritt. Dementsprechend entwickelte sich die Bildungsgangarbeit

in aufeinander aufbauenden Phasen, in denen Verhaltensveränderungen

nur schrittweise zu beobachten waren.

Indikatoren für Widerstand und Beharrung sind:

· Gemeinsam geplante Lernsituationen werden

fachsystematisch umgesetzt

· Abweichungen vom Konzept werden mit unzutreffenden

oder unzulänglichen Rahmenbedingungen begründet

(fachsystematisch konzipierte Abschlussprüfung

der Kammern, Stundenplan, Ausstattung, Räume

etc.)

· Der eigene Unterricht wird nicht offen gelegt,

Hospitationen werden abgelehnt

· Evaluationsvorhaben werden verhindert oder

verwässert

· Das Teamverhalten ist kontraproduktiv. (Einhaltung

von Terminen, erstellen von Arbeitsbeiträgen

etc.)

· Die Kooperation mit den dualen Partnern ist

unzureichend

2.1 Qualifizierungsbedarf und Umsetzungsstrategien

Didaktische Jahresplanungen stellten den Rahmen für

die Umsetzung der Lernfeld-Curricula dar. Es waren

Prozesse mit erheblichen Anforderungen an die Lehrenden,

was umfangreiche Qualifizierungsanforderungen zur

Folge hatte. Eine wirksame Umsetzungsstrategie beinhaltet

eine Beratungs- und Unterstützungsstruktur, die

das kontinuierliche Arbeiten und Kommunizieren im

den Bildungsgang fördert. Wegen der fehlenden

Erfahrung der Arbeit im Spannungsfeld von Handlungs-

und Fachsystematik ist eine Professionalisierung der

curricularen Kompetenz zwingend erforderlich. Die

Organisationsstruktur von Schule muss die Teamarbeitsprozesse

der Lehrenden stützen und sich von der Lehrereinsatzplanung

und Stundenplangestaltung, die die traditionellen

Fächerstrukturen zur Grundlage haben, entfernen.

Die in Evaluationsprozessen gewonnenen Erkenntnisse

fließen in den Entwicklungsprozess ein. Die

Bildungsgangarbeit stellt letztlich den Kern der Schulentwicklung

dar.

Die notwendige Qualifizierung der Lehrer und Lehrerinnen

muss mindestens folgende Kompetenzbereiche abdecken:

· Curriculare Kompetenz

· Methodische Kompetenz

· Teamkompetenz

· Evaluationskompetenz

Zu den Umsetzungsstrategien gehören:

· Start mit den innovativen Personen

· Gezielte Zusammensetzung von Bildungsgangteams

unter der akzeptierten Einbindung einer Führungsperson

· Vertrauensbildende Maßnahmen unter

besonderer Achtung der Lehrerpersönlichkeit

· Zielvereinbarungen

· Beratungsangebote/Fortbildungsangebote

· Optimierung der organisatorischen Rahmenbedingungen

· Regionaler Erfahrungsaustausch

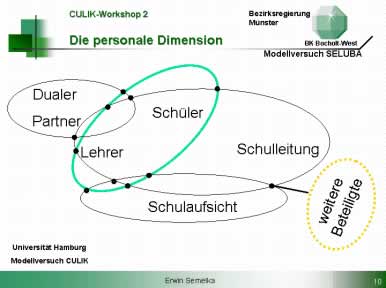

3 Einbindung der Schüler und Betriebe

Schüler und Schülerinnen sowie Betriebe

sind Partner und Mittler im Kontext beruflicher Arbeits-

und Geschäftprozesse. Schüler sind selbstständig

Lernende und kritische Rückmelder. Sie orientieren

sich in Ihrem Handeln am Vorbild des Lehrerteams,

das u. a. seine Unterrichtsplanung transparent macht.

Ihre Akzeptanz und Motivation steigt durch die erlebten

Unterrichtserfolge. Da die Lernortkooperation keine

völlig neue Aufgabe für Lehrer und Lehrerinnen

ist, ist die Weiterentwicklung von der meist auf formaler

Ebene bestehenden Kooperation zur aktiven Kooperation

nur ein kleiner Schritt. Das Lernfeldkonzept setzt

auf eine Ausweitung im Bereich der curricular-didaktischen

Arbeit. Lernsituationen, die an beruflichen Handlungssituationen

orientiert sind und die die regionalspezifischen Besonderheiten

der Ausbildungssituation berücksichtigen, lassen

sich nur in Abstimmung zwischen den dualen Partnern

entwickeln. Wenn dann noch die Durchführung der

Lernsituationen gemeinsam mit den Ausbildungsbetrieben

unter der Prämisse praktischer Arbeits- und Geschäftsprozesse

stattfindet, vervollständigt sich das Netz der

am Entwicklungsprozess Beteiligten. (Abb. 1)

Abb. 2: Netzwerk der Prozessbeteiligten

Die Rolle der Schulaufsicht definiert sich über

die Bereitstellung von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

ebenso wie über die Vermittlung von über-regionaler

Zusammenarbeit der Schulen und anderer Beteiligter.

Denkbar für die Zukunft ist ihr verstärkter

Auftritt im Rahmen externer Evaluationsmaßnahmen.

Literatur:

Rolff, H.-G. (2001): Unterrichtsentwicklung. Weinheim:

Beltz Verlag.

Landesinstitut für Schule (Hrsg.) (2002): Modellversuch

SELUBA: Evaluation der Bildungsgangarbeit in Nordrhein-Westfalen

im Rahmen des Modellversuches SELUBA, Soest, Werkstattbericht

Heft 4.

Landesinstitut für Schule (Hrsg.) (2003): Modellversuch

SELUBA: Abschlussbericht zum Modellversuch SELUBA

Nordrhein-Westfalen, Soest.

Modellversuch SELUBA: online unter http://www.learn-line-nrw.de/angebote/seluba (30.9.03).

|