Ausgabe 24

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Formate

F Forschungsbeiträge

D Diskussionsbeiträge

B Berichte & Reflexionen

P Aus der Praxis

bwp@ Ausgabe 24 - Juni 2013

Didaktik beruflicher Bildung

Hrsg.: , &

Bleibt alles anders!? Sozialformen, Unterrichtsphasen und echte Lernzeit im kaufmännischen Unterricht

Im Zuge der wirtschaftsdidaktischen Diskurse über Handlungs- und Situationsorientierung der letzten 30 Jahre und der damit einhergehenden Modifikation curricularer Vorgaben und der Lehrerbildung ist davon auszugehen, dass dies gleichsam Veränderungen in der Gestaltung von Unterricht herbeiführt. Diesbezüglich geben die wenigen Untersuchungen der jüngeren Vergangenheit jedoch Anlass zu Skepsis. PÄTZOLD et al. (2003) sowie SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006) kritisieren Methodenmonotonismus oder Lehrerdominanz und resümieren, dass in der Unterrichtsrealität keine grundlegenden Veränderungen nachgewiesen werden können. Über die Wirkung weiterer Determinanten, die neben bildungsprogrammatischen Setzungen ebenso die Unterrichtsgestaltung beeinflussen, ist in unserer Domäne noch zu wenig bekannt.

Wir stellen vor diesem Hintergrund Aspekte der didaktischen Gestaltung beruflichen Lernens in den Vordergrund und untersuchen insbesondere Sozialformen und Unterrichtsphasen. Dabei zielt die Beobachtungsstudie (428 Stunden, 140 Lehrkräfte, 22 Schulen) darauf, deskriptiv zu erfassen, wie Unterrichtszeit genutzt wird sowie welche Sozialformen (additional differenziert) und Unterrichtsphasen in welcher Intensität auftreten und wie diese zusammenhängen. Darüber hinaus erfassen wir Merkmale des Curriculums (Bildungsgang etc.), des Unterrichts (Inhalt etc.), der Klasse (Anzahl etc.), der Lehrkraft (Berufserfahrung, Qualifikation etc.) und der Schule (Anzahl Gebäude etc.), um mithilfe dieser potentiellen Determinanten Erklärungsansätze für die Variabilität in der Unterrichtsgestaltung zu identifizieren. Abschließend versuchen wir mittel clusteranalytischer Verfahren typische Unterrichtsmuster bzgl. Sozialformen und Unterrichtsphasen zu isolieren.

Will everything stay different?! Social forms, teaching phases and genuine learning time in training for commercial occupations

In the course of the economic and didactic discourses about action and situation orientation in the last 30 years, and the associated modification of curricular guidelines and teacher training, it can be assumed that this also, as it were, brings about changes in the design of teaching. However, only very few investigations of the recent past give cause for scepticism in this regard. PÄTZOLD et al. (2003), as well as SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006) criticise method monotony or teacher dominance, and summarise that no fundamental changes can be evidenced in the reality of teaching. With regard to the effectiveness of further determinants, which influence the design of teaching as well as educational programmes and rules, still too little is known in our field.

Against this background we place the emphasis on aspects of the didactic design of vocational learning, and examine, in particular, social forms and teaching phases. The observation study (428 hours, 140 teachers, 22 schools) aims to capture descriptively how teaching time is used as well as which social forms (additionally differentiated) and teaching phases appear, in which intensity, and how these are connected. Further, we record the characteristics of the curriculum (educational pathway etc), the teaching (content etc), the class (number etc), the teacher (professional experience, qualifications etc) and the school (number of buildings etc), in order, with the help of these potential determinants, to identify explanatory approaches for the variability in the design of lessons. Finally, we attempt, using processes of cluster analysis, to isolate typical patterns of lessons with regard to social forms and teaching phases.

1 Einleitung

Die hier vorgestellte Studie dient der Untersuchung der Unterrichtswirklichkeit kaufmännischer Lehr-Lern-Prozesse. Sie entstand vor dem Hintergrund eines konzeptionell-didaktischen Problems auf der einen Seite sowie eines empirischen auf der anderen. Das konzeptionell-didaktische Problem kommt unserer Auffassung nach in der Frage zum Ausdruck, inwieweit die wirtschaftsdidaktischen Diskurse über Handlungs- und Situationsorientierung (und die damit einhergehenden Modifikationen curricularer Vorgaben für Schule und Lehrerbildung) Veränderungen in der Gestaltung von Unterricht herbeiführten. Diese Modifikationen intendieren immerhin eine Veränderung der unterrichtsbezogenen Konstruktionen sowohl auf der Makro- (z. B. Stoffverteilungspläne, didaktische Jahresplanungen) als auch auf der Mikroebene (z. B. Unterrichtsrhythmen, relative Anteile von Sozialformen etc.).

Das empirische Problem resultiert – wie BOHL allgemein konstatiert – aus dem Umstand, dass der reale Gebrauch von Unterrichtsmethoden im pädagogischen Diskurs eher randständig Beachtung findet, während reformorientierte Themen im Vordergrund stehen (vgl. BOHL 2000, 13 f.). Dies führt zu einem nach wie vor unzureichend tiefen und breiten Forschungsstand – der insbesondere die Spezifika der Domäne des kaufmännischen Unterrichts berücksichtigt. Problematisch ist zum einen, dass wir immer noch zu wenig über die Interdependenzen zwischen den Bedingungen, der Planung und v. a. der Umsetzung von Unterricht sowie den entsprechenden Bildungswirkungen wissen. Zum anderen mangelt es an längsschnittlichen bzw. (zeit-)querschnittlichen Analysen, die in der Lage wären bspw. die oben genannten Veränderungen empirisch abzubilden.

Die Befunde der wenigen domänenspezifischen Untersuchungen, die sich z. B. mit den im kaufmännischen Unterricht eingesetzten Sozialformen befassen, geben in Bezug auf das konzeptionell-didaktische Problem dahingehend Anlass zur Skepsis, dass sich Unterricht substanziell verändert hat. PÄTZOLD et al. (2003) sowie SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006) kritisieren bspw. nach wie vor Methodenmonotonismus oder Lehrerdominanz und resümieren, dass sich zwar Überzeugungen verändern, sich dies jedoch kaum auf das faktische Handeln in der Unterrichtsgestaltung auswirkt.

Mit dem Ziel diesen Forschungsstand in Bezug auf ausgewählte Unterrichtsmerkmale zu erweitern, versucht unser Beitrag die Befunde der bisherigen Studien zu replizieren, sie methodisch und konzeptionell zu modifizieren sowie Interdependenzen zu den Bedingungen des Unterrichts und dessen innere Strukturen zu identifizieren.

Dazu werden wir im Weiteren kurz einige theoretische Bezüge darstellen (Kap. 2) und den entsprechenden Forschungsstand skizzieren (Kap. 3). Im 4. Kap. beschreiben wir dann zunächst das methodische Vorgehen unserer Untersuchung, bevor anschließend die Ergebnisse präsentiert werden (Kap. 5). Schließen wird der Beitrag mit einer Diskussion der Befunde sowie einem kurzen Ausblick (Kap. 6).

2 Theoretische Verortung und Fundierung

Da wir uns in dieser Studie mit der Unterrichtswirklichkeit in kaufmännischen Lehr-Lern-Prozessen beschäftigen, bildet das Angebots-Nutzungs-Modell von REUSSER/ PAULI, in dem Unterricht grundsätzlich als Angebot von Lerngelegenheiten aufgefasst wird (REUSSER/ PAULI 2010, 17 f.), einen angemessenen Bezugsrahmen. Dieses systematische Rahmenmodell ermöglicht einerseits die Verortung der Forschungsfrage und trägt anderseits zur Identifikation potentieller Interdependenzen bei.

Abb. 1: Angebots-Nutzungs-Modell der Unterrichtsqualität und -wirksamkeit (REUSSER/ PAULI 2010, S. 18)

Abb. 1: Angebots-Nutzungs-Modell der Unterrichtsqualität und -wirksamkeit (REUSSER/ PAULI 2010, S. 18)

Die beobachtbare Sozial- und Interaktionsstruktur sowie die Umsetzung des geplanten Stundenverlaufes in einen identifizierbaren Unterrichtsrhythmus gründen auf der komplexen und hochgradig interdependenten makro- und mikrodidaktischen Planung und Strukturierung von Unterricht durch den Lehrenden. Diese prozessbezogene Perspektive des Lehrenden, der das Angebot „Unterricht“ unter dem Einfluss situativer Bedingungen bereitstellt, wird für unsere Untersuchung maßgeblich sein (vgl. Abb. 1). Der Planungsprozess fußt dabei einerseits auf der Analyse der curricularen Vorgaben und fachwissenschaftlichen Aussagen und anderseits auf der Berücksichtigung der situations- und lerngruppenspezifischen Ausgangsbedingungen. Diese Prämissen determinieren daher im Umkehrschluss die Inhalts- und Prozessqualität des Lehrangebots, die formal innerhalb der echten (ziel- und inhaltsorientierten) Lernzeit (vgl. MEYER 2010a, 40; vgl. auch HELMKE 2003, 104 ff.) bzw. Nettounterrichtszeit als quantitative Dimension des Lehrangebots realisiert wird. Auf diese qualitativen und quantitativen Dimensionen des Lehrangebots als endogene Variablen wirkt sowohl entsprechend des oben skizzierten Modells als auch gemäß der gängigen Theorien didaktischen Planungsverhaltens ein breites Spektrum an exogene Variablen (z. B. curriculare Vorgaben, Merkmal der Einzelschule, Schulform, Klassenkontext, Lehrermerkmale, pädagogische Traditionen etc.; vgl. Abb. 1).

Als Quantität der Lerngelegenheiten wird also der Anteil der Unterrichtzeit betrachtet, der für die Auseinandersetzung mit dem Lehr-Lern-Gegenstand genutzt wird bzw. indem intendiertes Lernen stattfindet (vgl. u. a. HELMKE 2003, 104 ff.; HELMKE 2007; LIPOWSKI 2007, 27; MEYER 2010a, 39-46). Als Aspekte der Qualität des Lehrangebots werden von HELMKE (2010) bspw. Strukturiertheit und Klarheit, Schülerorientierung, die Modifizierung von Methoden und Sozialformen sowie die Festigung und Sicherung der Lernergebnisse hervorgehoben. MEYER (2010a) betont als Merkmale guten Unterrichts u. a. klare Strukturierung des Unterrichts, Methodenvielfalt (Ausbalancierung der methodischen Großformen, Variabilität der Verlaufs- und Sozialformen, Vielfalt der Handlungsmuster) und sinnstiftendes Kommunizieren. LIPOWSKI (2007, 27) stellt besonders die Bedeutung von kooperativem Lernen, von thematischen Einführungen, der Klarheit der Arbeitsanweisungen und Aufgabenstellungen sowie von Übungs- und Wiederholungsphasen heraus. Zusammenfassend deutet vieles darauf hin, dass u. a. eine adäquate Sozialformwahl sowie eine angemessene Rhythmisierung des Unterrichts zentrale qualitative Prozessmerkmale des Unterrichtsangebots darstellen und potentiell Einfluss auf die Lernwirkungen bzw. die mehrdimensionalen Bildungswirkungen haben (vgl. Abb. 1). Als zentrale Merkmale der Unterrichtsprozessqualität fokussieren wir vor diesem Hintergrund die mikrodidaktisch beobachtbare Sozialformenwahl, Unterrichtsphasen und den identifizierbaren Unterrichtsrhythmus innerhalb der echten Lernzeit.

Sozialformen gehören zu den Grundbegriffen der Unterrichtsmethodik und geben Auskunft über das spezifische Arrangement der Beziehungs-, Kommunikations- und Interaktionsstruktur im Unterricht (MEYER 2008, 136 ff.). Allerdings existieren höchst unterschiedliche Systematisierungsansätze und Klassifikationsschemata von Sozialformen (vgl. u. a. EULER/ HAHN 2007, 293 f. und MEYER 2008, 136-140), welche aufgrund ihrer teils fehlenden Überschneidungsfreiheit problematisch sind. MEYER (2008, 138) führt all diese Ansätze zurück auf einzig vier Sozialformen (Frontal-, Gruppenunterricht, Partner- und Einzelarbeit). Um allerdings die spezifischen Beziehungs-, Kommunikations- und Interaktionsstrukturen innerhalb des Frontalunterrichts zu differenzieren, ist dieser u. E. zusätzlich in vier abgrenzbare Subkategorien Lehrervortrag, Schülervortag, Lehrer-Schüler-Interaktion und Klassendiskussion zu trennen, die MEYER (2008, 124 ff. und 2010b, 279-307) u. a. als (tradierte und akzeptierte) Handlungsmuster klassifiziert.

Ebenso wie bei der Differenzierung der Sozialformen existiert auch bez. der Verlaufsmuster als Teil der Mikrosequenzierung bzw. der Prozessstruktur von Unterricht eine vielfältige Bandbreite von (theorie-)spezifischen Unterrichtsphasen- bzw. Artikulationsschemata und Stufenkonzepten (vgl. u. a. SIEVERS 1984, 326 und MEYER 2008, 155-207 sowie Didaktische Landkarte Nr. 2). Der Ansatz von MEYER (2008, 129-135 und 2010c, 70 f.) führt unter Rückbezug auf die empirischen Befunde von HAGE et al. (1985, 57 u. 77-87) die vorliegende Vielfältigkeit auf den methodischen Dreischritt bzw. den „methodischen Grundrhythmus“ (Unterrichts-)Einstieg, Erarbeitung und Ergebnissicherung zurück. Dieser Dreischritt ist u. E. um einen vierten Schritt, die (inhalts- und zielorientierten) „Arbeitsanweisungen und Organisation des Lehr-Lern-Arrangements“ (kurz: Lernorganisation) zu erweitern, um diese oben als Merkmal der Prozessqualität von Unterricht genannte zentrale „Gelenkstelle“ in besonderem Maße zu berücksichtigen.

3 Ergebnisse der prozessorientierten Unterrichtsmethodenforschung

Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung der genannten Struktur- und Prozessmerkmale von Unterricht für dessen Qualität und die Erzeugung entsprechender Bildungswirkungen deutlich. Diese Merkmale wurden daher in diversen Studien in unterschiedlichen Domänen und mit verschiedenen methodischen Zugriffen untersucht (vgl. Tab. 1). Der Forschungsstand verdeutlicht die eingangs angesprochenen Probleme, dass es zum einen an längs- bzw. (zeit-) querschnittlichen Untersuchungen und zum anderen an domänenspezifischen Befunden mangelt.

Die zusammengestellten Befunde der ausgewählten Beobachtungs- und Videostudien weisen unabhängig von der fokussierten Domäne und der Stichprobengröße im Zeitraum von 1969 bis 2008 relativ stabil ähnliche Befunde auf. Ein Ausnahme stellt die Untersuchung von WIECHMANN (2004, 334) dar, der resümiert, dass in den vergangenen 20 Jahren der schüleraktive Anteile zu- und der lehrerorientierte abgenommen hat. Wobei er vermutet, dass sich die Unterrichtsgestaltung eher an dem Konzept eines modernen integrierten Frontalunterrichts orientiert. Befragungsstudien bringen hingegen vergleichsweise größere Abweichungen bezüglich des Sozialformeneinsatzes hervor. Hierbei könnten, wie schon SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006, 240) konstatieren, u. a. Schwierigkeiten bezüglich der Bestimmung des zeitlichen Gewichts des Methodeneinsatzes, ein abweichendes Methodenverständnis zwischen den Befragten und den Beobachtern sowie Aspekte der sozialen Erwünschtheit eine Rolle gespielt haben. Besonders auffällig ist die Befragung von GÖTZ et al. (2005), in der eine „Tendenz hin zum Methodenpluralismus“ (GÖTZ et al. 2005, 356) ausgewiesen wird.

Tabelle 1: Ausgewählte Studien zur prozessorientierten Unterrichtsmethodenforschung

Für die vorliegende Untersuchung sind v. a. die Untersuchungen von HAGE et al. (1985), PÄTZOLD et al. (2003) und SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006) von besonderer Relevanz. HAGE et al. (1985) untersuchen neben Sozialformen und methodischen Grundformen systematisch didaktische Funktionen resp. Unterrichtsphasen und deren Beziehungen. PÄTZOLD et al. (2003) erheben in ihrer Befragungsstudie nicht nur die Einsatzhäufigkeit diverser Methoden, Medien und deren Zieldimensionen, sondern u. a. auch pädagogische, institutionelle und organisatorische Rahmenbedingungen sowie den Umfang und die Herkunft von Methodenkenntnissen. SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006) führen nach WILD (2000) und unter Rückbezug auf die Befragungsstudie von PÄTZOLD et al. (2003) die erste groß angelegte nach Lerninhalten differenzierte Beobachtung im kaufmännischen Unterricht durch, die sie überdies mit einer Befragung kombinieren.

4 Methodisches Vorgehen

4.1 Fragestellung und Untersuchungsdesign

Auf der Basis der theoretischen Verortung des Problems (vgl. Kap. 2) sowie der Übersicht zur prozessorientierten Unterrichtsmethodenforschung (vgl. Kap. 3) ergibt sich weiterhin domänenspezifischer Forschungsbedarf. Auch wenn PÄTZOLD et al. (2003) sowie SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006) zu dem Ergebnis kommen, dass noch immer Methodenmonotonismus oder Lehrerdominanz vorherrschen und in der Unterrichtsrealität keine grundlegenden Veränderungen nachgewiesen werden können, wissen wir über die Prozessstrukturen kaufmännischen Unterrichts sowie Wirkung weiterer Determinanten, die neben bildungsprogrammatischen Setzungen ebenso die Unterrichtsgestaltung beeinflussen, noch zu wenig.

Wir stellen vor diesem Hintergrund Aspekte der didaktischen Gestaltung beruflichen Lehrens und Lernens in den Vordergrund und untersuchen insbesondere Sozialformen und Unterrichtsphasen. Dabei zielt die Beobachtungsstudie (428 Stunden, 140 Lehrkräfte, 22 Schulen) darauf ab, deskriptiv zu erfassen, wie Unterrichtszeit genutzt wird sowie welche Sozialformen und Unterrichtsphasen in welcher Intensität auftreten. Darüber hinaus erfassen wir Merkmale des Curriculums (Bildungsgang etc.), des Unterrichts (Unterrichtsinhalt etc.), der Klasse (Anzahl etc.), der Lehrkraft (Berufserfahrung, Qualifikation etc.) und der Schule (Anzahl Gebäude etc.), um mithilfe dieser Erklärungsansätze für die Variabilität in der Unterrichtsgestaltung zu identifizieren. Letztlich ist zu prüfen, ob Zusammenhänge zwischen Sozialformen und Unterrichtsphasen bestehen und ob sich spezifische Unterrichtsmuster isolieren lassen.

Konkret geht es um die Beantwortung folgender Fragen:

- Wie wird die Unterrichtszeit genutzt und welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Zeitnutzung und Merkmalen der Unterrichtsstunde?

- Wie werden Sozialformen im Unterricht genutzt? Welche Sozialformen dominieren im Unterrichtsprozess? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Sozialformeinsatz und Merkmalen der Unterrichtsstunde?

- Wie werden Unterrichtsphasen im Unterricht genutzt? Welche Phasen dominieren im Unterrichtsprozess? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Phasennutzung und Merkmalen der Unterrichtsstunde?

- Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Phasen-, Sozialform- und Zeitnutzung?

- Lassen sich typische Sozial- und/oder Phasenmuster kaufmännischen Unterrichts identifizieren?

Tabelle 2: Beschreibung der Stichprobe anhand ausgewählter exogener Variablen

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein quantitativ-deskriptives Forschungsdesign entwickelt. Wie bereits in Kap. 3 dargestellt, eignen sich für derartige Untersuchungen sowohl Beobachtungs- als auch Befragungsinstrumente (bzw. deren Kombination). Aufgrund der potentiellen Verzerrungseffekte (u. a. durch sozial erwünschtes Antwortverhalten) haben wir uns für eine standardisierte Beobachtung der Unterrichtsrealität entschieden (vgl. SCHNELL/ HILL/ ESSER 2008, 390-422). Das eher hoch-inferente, standardisierte Erhebungsinstrument (vgl. Anhang) basiert auf dem in Kap. 4.2 dargestellten Kategoriensystem und wurde durch einen zweistufigen Pretest an kaufmännischen Berufsschulen geprüft. Die Intercoder-Reliabiltät (gemessen durch zwei unabhängige Beobachter über 15 Unterrichtsstunden) liegt mit rHolsti=.944 in einem sehr guten Bereich (vgl. LOMBARD/ SNYDER-DUCH/ BRACKEN 2002). Ein Beobachterhandbuch sowie eine ausführliche Beobachterschulung inkl. Beobachtungssimulationen sollen eine weitgehende Objektivität gewährleisten.

Die Datenerhebung innerhalb der Hauptuntersuchung erfolgte 2012 durch 28 Studierende an 22 kaufmännischen Berufsschulen in den neuen und alten Ländern. Insgesamt konnten dabei Daten zu 428 Stunden bei 140 Lehrkräften gesammelt werden. Tab. 2 zeigt die Zusammensetzung der bereinigten Stichprobe[1] .

Die Konzeption und Operationalisierung der endogenen Prozessmerkmale des Unterrichts wird nachfolgend beschrieben.

4.2 Konzeptspezifikation und Operationalisierung

In der theoretischen Verortung und Fundierung (vgl. Kap. 2) wurden zunächst die elementaren Begriffe (endogene Variablen) als Teil der interdependenten (makro- und) mikrodidaktischen Planung und Strukturierung von Unterricht in das rahmende Angebots-Nutzungs-Modell von REUSER/ PAULI (2010, 17 f.) eingeordnet und bestimmt. Da jedoch diese Begriffe als Bestandteile von Theorien nicht direkt beobachtbar und messbar sind, müssen sie spezifiziert werden (vgl. Abb. 2).

Die endogenen Variablen werden ausgehend von der zur Verfügung stehenden Stundenzeit (SZ) (45 Minuten zzgl. Überziehung) minutengenau erfasst. Im Rahmen der Erhebung ist eine nominale Beobachtungszeit von 48 Minuten vorgesehen, um Überziehungen oder Verschiebungen abbilden zu können. Die Bruttounterrichtszeit – für die wir in unsere Studie den Begriff der Stundenzeit (SZ) synonym verwenden – wird in genutzte und ungenutzteStundenzeit (gSZ und uSZ) differenziert. Ungenutzte Stundenzeit ist der Teil der Bruttounterrichtszeit, der aufgrund von Verspätungen, Unterbrechungen oder vorzeitiger Beendigung verloren geht. Die verbleibende genutzte Stundenzeit setzt sich wiederum aus der echten Lernzeit (eLZ) resp. Nettounterrichtzeit und der sonstigen Unterrichtszeit (sUZ) zusammen. Die von uns sog. sonstige Unterrichtzeit entfällt auf die verbleibenden Zeitanteile, die der ziel- und inhaltsorientierten Lernzeit nicht zugerechnet werden können, z. B. Belehrungen, Klassenbucheintragungen und Organisation von Klassenfahrten, erhebliche Disziplinkonflikte etc. Innerhalb der echten Lernzeit werden wiederum zwei Dimensionen (Sozialformen (SF) und Unterrichtphasen (UP)) fokussiert (vgl. Kap. 2).

Abb. 2: Kategoriensystem der endogenen Variablen

Abb. 2: Kategoriensystem der endogenen Variablen

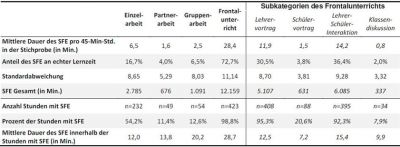

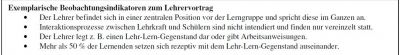

Hinsichtlich der Sozialformenwahl wird zwischen den Zeitanteilen, die auf Einzelarbeit (EA), Partnerarbeit (PA), Gruppenarbeit (GA) und Frontalunterricht (FU) entfallen, unterschieden. Das Quantum, das auf den Frontalunterricht entfällt, wird ferner auf die Subkategorien Lehrervortrag (LV), Schülervortrag (SV), Lehrer-Schüler-Interaktion (L-S-I) und Klassendiskussion (KD) verteilt. Die Korrespondenzregeln (Indikatoren) sind dabei jeweils auf die beobachtbaren Aktivitäten der Lehrkraft und der Lernenden bezogen, die wir im Beobachtungshandbuch (vgl. Abb. 3) additional um Darstellungen von MEYER (vgl. u. a. 2008, 139 oder 2010b, 204) ergänzt haben.

Abb. 3: Exemplarische Darstellung von Beobachtungsindikatoren (SF)

Abb. 3: Exemplarische Darstellung von Beobachtungsindikatoren (SF)

Synchron zu den Zeitanteilen der Sozialformen werden die Unterrichtsphasen Einstieg (ES), Erarbeitung (EA), Ergebnissicherung (ESS) und Arbeitsanweisungen und Organisation des Lehr-Lern-Arrangements (AO) erhoben (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Exemplarische Darstellung von Beobachtungsindikatoren (PH)

Abb. 4: Exemplarische Darstellung von Beobachtungsindikatoren (PH)

5 Darstellung der Untersuchungsbefunde

Entlang der in Kap. 4.1 formulierten Fragestellungen werden wir im Folgenden zentrale Befunde präsentieren und kurz interpretieren.

1. Wie wird die Unterrichtszeit genutzt und welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Zeitnutzung und Merkmalen der Unterrichtsstunde?

Tabelle 3: Zeitnutzung im Überblick

Im Hinblick auf eines der zentralen Unterrichtsqualitätsmerkmale (vgl. Kap. 2) zeigt Tab. 3, dass der Anteil der echten Lernzeit durchschnittlich 39 Minuten beträgt. Damit können die Befunde von SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006) repliziert werden. Allerdings können wir den verbleibenden Zeitanteil (6 Min.) genauer spezifizieren. Ca. vier Minuten entfallen auf (lernfremden) Organisationaufwand oder Unterrichtsunterbrechungen. In zwei weiteren Minuten findet kein Unterrichts statt, weil sich bspw. Lehrkräfte bzw. Klassen verspäten oder die Stunde vorzeitig beendet wird.

Auf der Grundlage einer Korrelationsrechnung kann gezeigt werden, dass die Zeitnutzung, im Zusammenhang zu weiteren Merkmalen der Stunde steht. Es ist erkennbar, dass die echte Lernzeit im Tagesverlauf zunimmt (rPearson=.123*). Zudem zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Verspätung des Unterrichtsbeginns und der Anzahl der Schulgebäude (rPearson=.142**), d. h. Schulen mit mehreren Schulgebäuden sind stärker von Verspätungen betroffen.

2. Wie werden Sozialformen im Unterricht genutzt? Welche Sozialformen dominieren im Unterrichtsprozess? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Sozialformeinsatz und Merkmalen der Unterrichtsstunde?

Tabelle 4: Sozialformeinsatz (SFE) im Überblick

Tab. 4 illustriert den Sozialformeinsatz. Im Durchschnitt überwiegen im kaufmännischen Unterricht nach wie vor Formen des Frontalunterrichts (72 % der echten Lernzeit, durchschnittlich 28 Min.)[2] . Innerhalb des Frontalunterrichts sehen wir, dass dem Lehrervortrag sowie der Lehrer-Schüler-Interaktion hohe Bedeutung zukommt – wenngleich die überragende Bedeutung der Lehrer-Schüler-Interaktion ggü. dem Lehrervortrag (vgl. z. B. HAGE et al. 1985) nicht gezeigt werden kann. In etwas mehr als 10% der beobachteten Stunden kommen Partner- bzw. Gruppenarbeiten vor, dann aber mit deutlich höheren Zeitanteilen (14 Min. bzw. 20 Min.). Einzelarbeit erfolgt in jeder zweiten Unterrichtsstunde. In den grundlegenden Tendenzen lassen sich folglich auch hier die Befunde vorangegangener Studien replizieren, die eine Dominanz des Frontalunterrichts konstatieren und Einzel-, Gruppen- und Partnerarbeiten allenfalls nachrangige Bedeutung zuweisen.

Tabelle 5: Sozialformeinsatz in unterschiedlichen Lerngebieten kaufmännischen Unterrichts

Im Kontrast zur Untersuchung von SEIFRIED/ GRILL/ WAGNER (2006, 239) zeigt Tab. 5, dass im Rechnungswesen der Frontalunterricht eine geringere Bedeutung als im BWL-Unterricht hat – allerdings hauptsächlich zugunsten der Einzelarbeit. Gruppenarbeiten finden tendenziell eher im BWL- oder VWL-Unterricht statt.

Auf der Grundlage einer Korrelationsrechnung kann gezeigt werden, dass der Sozialformeneinsatz im Zusammenhang zu weiteren Merkmalen der Stunde steht. In Doppelstunden bspw. steigen die Anteile von Partnerarbeiten (rPearson=.106*), Klassendiskussionen (rPearson=.126**) oder Schülervorträgen (rPearson=.144**). In Einzelstunden hingegen findet mehr Lehrer-Schüler-Interaktion statt (rPearson=-.227**). Die Geschlechterverteilung innerhalb der Klassen steht ebenfalls in einem Zusammenhang zur Kommunikationsstruktur, da in weiblich-dominierten Klassen mehr Lehrer-Schüler-Interaktion vorkommt (rPearson=-.130**). Interessant ist zudem der Befund, dass mit steigender Berufserfahrung, der Anteil von Frontalunterricht zunimmt (rPearson=.109*).

3. Wie werden Unterrichtsphasen im Unterricht genutzt? Welche Phasen dominieren im Unterrichtsprozess? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Phasennutzung und Merkmalen der Unterrichtsstunde?

Tabelle 6: Unterrichtsphasen (UPh) im Überblick

Tab. 6 illustriert die beobachteten Unterrichtsphasen. In 90 % der Unterrichtsstunden kommen Erarbeitungssequenzen vor, die von den Zeitanteilen den kaufmännischen Unterricht maßgeblich prägen (53 % der echten Lernzeit, durchschnittlich 20,5 Min.). Eine Unterrichtsstunde dient also fast immer der Erarbeitung von Wissen. Überraschend ist, dass die Ergebnissicherung zwar ebenfalls eine große Bedeutung hat, aber einen deutlich geringen Anteil an der echten Lernzeit aufweist (vgl. hierzu ähnliche Befunde von HAGE et al. 1985, 57 bzw. Tab. 1). Auch bez. des Unterrichtseinstiegs können die Ergebnisse von HAGE et al. (1985) repliziert werden. Dieser – überwiegend (nicht ausschließlich) am Stundenanfang gelegen – umfasst zwar 5 bis 6 Min., kommt jedoch nur in der Hälfte der Unterrichtsstunden vor und dann primär in Einzel- oder in der ersten Doppelstunde. Weniger Zeit wird für Arbeitsanweisungen und die Organisation des Lehr-Lern-Prozesses verwendet.

Tabelle 7: Unterrichtsphasen in unterschiedlichen Lerngebieten kaufmännischen Unterrichts

Tab. 7 zeigt, dass im Rechnungswesen-Unterricht einerseits das Verhältnis zwischen Erarbeitung und Ergebnissicherung deutlich ausgeglichener ist. Andererseits wird offensichtlich, dass der Ergebnissicherung im Rechnungswesen im Vergleich zum BWL- oder VWL-Unterricht eine höhere Bedeutung zukommt, wenngleich offen bleibt, ob dies hinreichend ist. Auf der Grundlage einer Korrelationsrechnung kann gezeigt werden, dass je mehr Schüler anwesend sind, die Lernorganisation länger dauert (rPearson=.182**). Zudem wenden erfahrene Lehrkräfte mehr Zeit für den Unterrichtseinstieg auf (rPearson=.130*).

4. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Phasen-, Sozialform- und Zeitnutzung?

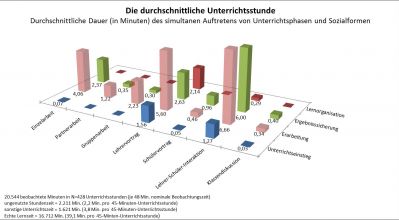

Nachdem wir uns bislang primär mit der Deskription der Unterrichtrealität über aggregierte und mittlere Zeitanteile sowie die Identifikation von Zusammenhängen zwischen solchen Maßen und Stundenmerkmalen befasst haben, untersuchen wir im nächsten Schritt das simultane Auftreten von Sozialformen und Unterrichtsphasen.

Tabelle 8: Unterrichtsphasen und Sozialformen im Überblick

Tab. 8 stellt das simultane Auftreten von ungenutzter Stunden- und sonstiger Unterrichtszeit, Sozialformen und Unterrichtsphasen innerhalb der 20.544 nominellen Beobachtungsminuten dar. Abb. 5 veranschaulicht diese Ergebnisse für eine durchschnittliche Unterrichtseinheit. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass Unterrichtseinstiege primär über Lehrervorträge oder Lehrer-Schüler-Interaktion erfolgen und die Lernorganisation v. a. über Lehrervorträge vermittelt wird. Erarbeitung und Ergebnissicherung sind – wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht – durch alle Sozialformen geprägt und bilden tendenziell, aufgrund ihrer Dominanz, die oben beschriebene mittlere Verteilung der Sozialformen ab (vgl. Tab. 4).

Auffällig ist, dass sowohl Einzel-, Partner- als auch Gruppenarbeit sehr häufig in Erarbeitungsphasen vorkommen. Lehrvorträge kommen in allen Phasen zum Einsatz, wobei der hohe Anteil in der Ergebnissicherung zunächst überrascht – vermutlich aber auf Wiederholungen und Zusammenfassungen zurückzuführen ist. Schülervorträge findet man eher in Phasen der Ergebnissicherung und häufig im Anschluss an Gruppen- oder Partnerarbeiten.

Abb. 5: Simultanes Auftreten von Sozialformen und Unterrichtsphasen

Abb. 5: Simultanes Auftreten von Sozialformen und Unterrichtsphasen

5. Lassen sich typische Sozial- und/oder Phasenmuster kaufmännischen Unterrichts identifizieren?

Abschließend wollen wir versuchen, typische Unterrichtsmuster zu isolieren. Dazu nutzen wir clusteranalytische Verfahren, die als multivariate Analyseverfahren die Merkmalsträger (Unterrichtsstunden) anhand der Merkmale (Sozialformen und Phasen) derart zusammenfassen, dass Gruppen gebildet werden können, deren Mitglieder sich einerseits sehr ähnlich sind (Kohäsion) und die sich andererseits gegenüber den anderen Gruppen deutlich abheben (Separation) (vgl. BACKHAUS et al. 2000).

Hinsichtlich der Sozialformen ist die folgende 2-Cluster-Lösung besonders gut erklärbar, da sie mit der typisch dichotomen Auffassung zu lehrer- vs. schülerzentrierten Lehr-Lern-Arrangements korrespondiert (vgl. hierzu WUTTKE/ SEIFRIED 2010, 118 ff.). Die identifizierten Typen mit den entsprechenden Clusterzentren lassen sich wie folgt unterscheiden und schließlich beschreiben (vgl. Abb. 6). In einem eher lehrerzentrierten Cluster (Cluster II) finden fast ausschließlich Lehrervorträge, Lehrer-Schüler-Interaktionen und Einzelarbeiten statt. Dies entspricht einem eher klassisch instruktionalem Lehr-Lern-Verständnis. Zwar sind diese Sozialformen auch im Cluster I präsent, jedoch dominieren sie keinesfalls diese Unterrichtsstunden, sondern hier finden ebenso häufig Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten, Schülervorträge und Klassendiskussionen statt. Die identifizierte Unterteilung erfolgt demnach nicht entlang des Frontalunterrichts, sondern entlang der Bereitschaft der Lehrkräfte, Verantwortung und Kontrolle für den Lehr-Lern-Prozess abzugeben. Damit entspricht dieses Muster nicht einer Reinform schülerzentrierten, offenen Unterrichts, sondern vielmehr einer Mischform i. S. e. integrativen Frontalunterrichts (vgl. GUDJONS 2007), der Instruktion durch die Lehrkraft und Konstruktion des Lehr-Lern-Prozesses durch die Lernenden miteinander verbindet (vgl. WIECHMANN 2004, 334). Vor dem Hintergrund des Forschungsstands und der bisher vorgestellten Befunde ist es erwartungskonform, dass nur 25 % der Unterrichtsstunden dem eher schülerzentrierten Cluster zugeordnet werden können.

Abb. 6: 2-Cluster-Lösung des Merkmals Sozialformen

Abb. 6: 2-Cluster-Lösung des Merkmals Sozialformen

Hinsichtlich der Unterrichtsphasen erweist sich eine 5-Cluster-Lösung als besonders akzeptabel. Die identifizierten 5 Cluster (Cluster I: Erarbeitungsstunden, Cluster II: Methodische Einführungsstunden, Cluster III: Geschlossene Stunden, Cluster IV: Inhaltliche Einführungsstunden, Cluster V: Übungsstunden) mit den entsprechenden Clusterzentren wollen wir an dieser Stelle nur exemplarisch beschreiben (vgl. Abb. 7).

Die Erarbeitungs- bzw. Übungsstunden sind fast ausschließlich jeweils durch Phasen der Erarbeitung bzw. Ergebnissicherung geprägt und bilden 52 % aller Unterrichtsstunden. Die geschlossenen Stunden, die weitere 31 % der beobachteten Stunden umfassen, sind durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erarbeitung und Ergebnissicherung gekennzeichnet und werden durch mittlere Anteile für Einstieg und Lernorganisation komplettiert (vgl. Tab. 6). Ein Spezifikum stellen die – selten vorkommenden – inhaltlichen oder methodischen Einführungsstunden dar, die durch die Eigenart charakterisiert werden können, dass Unterrichtseinstieg bzw. Lernorganisation eine außerordentliche Bedeutung haben.

Abb. 7: 5-Cluster-Lösung des Merkmals Unterrichtsphasen

Abb. 7: 5-Cluster-Lösung des Merkmals Unterrichtsphasen

6 Diskussion und Ausblick

Wir können zusammenfassend festhalten, dass sich

- erstens der kaufmännische Unterricht nicht auf ein typisches Durchschnitts-Unterrichtsmuster (vgl. Abb. 5) reduzieren lässt, sondern dass sich verschiedene Typen unterschiedlichen Gewichts entlang der Merkmale Sozialformen (vgl. Abb. 6) und Unterrichtsphasen (Abb. 7) identifizieren lassen.

- zweitens in den grundlegenden Tendenzen auch hier die Befunde vorangegangener Beobachtungsstudien replizieren lassen, die eine Dominanz des Frontalunterrichts konstatieren und Einzel- bzw. insbesondere Gruppen- und Partnerarbeiten allenfalls eine nachrangige Bedeutung zuweisen. Überraschend ist u. a. das relativ geringe Vorkommen der Partnerarbeit sowie der Klassendiskussionen, da man diesen spezifische Potentiale im Lehr-Lern-Prozess zuweist, die scheinbar nur selten genutzt werden.

- drittens ein Trend zum Methodenpluralismus nicht in dem Umfang zeigt, den GÖTZ et al. (2005, 356) in ihrer Befragungsstudie ausweisen. Lediglich 25 % der Unterrichtsstunden lassen sich als „eher schülerzentriert“ und sozialformplural charakterisieren. Die klassische Struktur instruktionalen Lehrens dominiert – trotz der wirtschaftsdidaktischen Diskurse der vergangenen 30 Jahre – nach wie vor im kaufmännischen Unterricht.

- viertens die gängige Dichotomie zwischen lehrer- und schülerzentrierten Unterricht auf der Grundlage der 2-Cluster-Lösung des Merkmals Sozialformen empirisch nur bedingt abbilden lässt. In der Unterrichtswirklichkeit sind eher traditionell-instruktionale und lehrerzentrierte Unterrichtstunden sowie eine spezifische Mischform, die am ehesten als eine integrative Verbindung von Frontalunterricht mit eher schülerzentrierten Sozialformen zu interpretieren ist, nachzuweisen (vgl. auch WIECHMANN 2004, 334).

- fünftens die erhobene Phasenstruktur des kaufmännischen Unterrichts kaum von den Befunden von HAGE et al. (1985, 57 bzw. Tab. 1) für den allgemeinbildenden Bereich unterscheidet. Es ist zu vermuten, dass die in der bisherigen prozessorientierten Unterrichtsmethodenforschung (vgl. Kap. 3) aufgezeigte relative domänenübergreifende und zeitliche Stabilität der Sozialformenwahl auch für die Phasenstruktur des Unterrichts gilt.

- und dass sechstens die Variabilität des Einsatzes von Sozialformen und Unterrichtsphasen – als Resultat makro- und mikrodidaktischer Planungsentscheidungen der Lehrkräfte – im Zusammenhang zu Merkmalen des Angebots „Unterricht“ steht. So werden bspw. Zusammenhänge zu organisatorischen Bedingungen (Schulgebäude, zeitliche Lage der Stunde), der Erfahrung und Ausbildung der Lehrkräfte, der Klassenstruktur und -größe oder inhaltlichen Aspekten des Unterrichts (Lerngebiet i. w. S.) identifiziert. Insbesondere kann konstatiert werden, dass sich Rechnungswesen-Unterricht hinsichtlich des Sozialformen- und Phasenvorkommens vom BWL- und VWL-Unterricht unterscheidet – damit wäre auch kritisch zu reflektieren, ob didaktische Überlegungen zum Rechnungswesen und die diesbezüglichen Forschungsergebnisse auf andere kaufmännische Lehr-Lern-Gebiete übertragbar sind und umgekehrt.

Unsere Befunde weisen über das hier Dargestellte auf weitere Zusammenhänge zwischen exogenen und endogenen Merkmalen des Unterrichts hin. Um diese potentiellen Zusammenhänge empirisch belegen zu können, ist es indes erforderlich, unsere Datenbasis zu erweitern. Insofern verstehen wir diesen Beitrag als Auftakt für eine differenzierte Auswertung der vorliegenden Befunde sowie eine fortgeführte Beobachtung und Prüfung der hier dargestellten Ergebnisse.

Literatur

BACKHAUS, K. et al. (2000): Multivariate Analysemethoden. Berlin.

BOHL, T. (2000): Unterrichtsmethoden in der Realschule. Eine empirische Untersuchung zum Gebrauch ausgewählter Unterrichtsmethoden an staatlichen Realschulen in Baden Württemberg. Ein Beitrag zur deskriptiven Unterrichtsmethodenforschung. Bad Heilbrunn.

COPPES, K. H. (1969): Partnerschaft im Unterrichtsgeschehen der Grund- und Hauptschule. Weinheim.

DITTON, H./ MERZ, D. (2000): Qualität von Schule und Unterricht. Kurzbericht über erste Ergebnisse einer Untersuchung an bayrischen Schulen. Osnabrück u. a.

EULER, D./ HAHN, A. (2007): Wirtschaftsdidaktik. Bern u. a.

GÖTZ, T. et al. (2005): Einsatz von Unterrichtsmethoden – Konstanz oder Wandel? In: Empirische Pädagogik; 19, H. 4, 342-360.

GUDJONS, H. (2007): Frontalunterricht – neu entdecken. Integration in offene Unterrichtsformen. Bad Heilbrunn.

HELMKE, A. (2003): Unterrichtqualität erfassen, bewerten, verbessern. Seelze.

HELMKE, A. (2007): Aktive Lernzeit optimieren. Was wissen wir über effiziente Klassenführung? In: Pädagogik, 59, H. 5, 46-50.

HELMKE, A. (2010): Unterrichtsqualität. In: HORN, K.-P. et al. (Hrsg.): Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaften. Bd. 3: Phänomenologische Pädagogik - Zypern. Bad Heilbrunn, 1364 f.

KAUFMAN, L./ ROUSSEEUW, P. J (2005): Finding groups in data: an introduction to cluster analysis. Hoboken, New Jersey.

KLINGBERG, L. (1972): Einführung in die allgemeine Didaktik. Berlin.

LIPOWSKY, F. (2007): Was wissen wir über guten Unterricht? Im Fokus: die fachliche Lernentwicklung. In: Friedrich-Jahresheft, 25, 26-30.

LOMBARD, M./ SNYDER-DUCH, J./ BRACKEN, C. C. (2002): Content Analysis in Mass Communication Assessment and Reporting of Intercoder Reliability. In: Human Communication Research, 28, H. 4, 587-604.

MEYER, H. (2008): Unterrichtsmethoden I: Theorieband. Berlin.

MEYER, H. (2010a): Was ist guter Unterricht? Berlin.

MEYER, H. (2010b): Unterrichtsmethoden II: Praxisband. Berlin.

MEYER, H. (2010c): Leitfaden Unterrichtsvorbereitung. Berlin.

PÄTZOLD, G. et al. (2003): Lehr-Lern-Methoden in der beruflichen Bildung. Eine empirische Untersuchung in ausgewählten Berufsfeldern. Oldenburg.

REUSSER, K./ PAULI, C. (2010): Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsqualität – Ergebnisse einer internationalen und schweizerischen Videostudie zum Mathematikunterricht: Einleitung und Überblick. In: REUSSER, K./ PAULI, C./ WALDIS, M. (Hrsg.): Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsqualität. Ergebnisse einer internationalen und schweizerischen Videostudie zum Mathematikunterricht. Münster u. a., 9-32.

SCHNELL, R./ HILL, P. B./ ESSER, E.: Methoden der empirischen Sozialforschung. München u. a.

SEIFRIED, J. (2008): Methodische Gestaltung des Unterrichts an kaufmännischen Schulen. In: Wirtschaft und Erziehung, 60, H. 1-2, 364-370.

SEIFRIED, J./ GRILL L./ WAGNER M. (2006): Unterrichtsmethoden in der kaufmännischen Unterrichtspraxis. In: Wirtschaft und Erziehung, 58, H. 7-8, 236-241.

SIEVERS, H.-P. (1984): Lernen – Wissen – Handeln. Untersuchungen zum Problem der didaktischen Sequenzierung. Frankfurt a.M.

STIGLER, J. W. et al. (1999): The TIMSS Videotape Classroom Study. Methods and Findings from an Exploratory Research Project on Eight-Grade Mathmatics Instruction in Germany, Japan, and the United States. In: U.S. Department of Education (Hrsg.): A Research and Development Report. Washington.

WIECHMANN, J (2004): Das Methodenrepertoire von Lehrern – ein aktualisiertes Bild. In: WOSNITZA, M./ FREY, A./ JÄGER, R. S. (Hrsg.): Lernprozess, Lernumgebung und Lerndiagnostik. Wissenschaftliche Beiträge zum Lernen im 21. Jahrhundert. Landau, 320-335.

WIECZERKOWSKI, W. (1965): Einige Merkmale des sprachlichen Verhaltens von Lehrern und Schülern im Unterricht. In: SPANHEL, D. (Hrsg.): Schülersprache und Lernprozesse. Düsseldorf, 285-303.

WILD, K.-P. (2000): Der Einfluss von Unterrichtsmethoden und motivationalen Orientierungen auf das kognitive Engagement im Berufsschulunterricht. In: DUIT, T./ RHÖNECK, C. v. (Hrsg.): Ergebnisse fachdidaktischer und psychologischer Lehr-Lern-Forschung. Beiträge zu einem Workshop an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Kiel, 35-54.

WUTTKE, E./ SEIFRIED, J. (2010): Unterrichtliche Kommunikation in schülerzentrierten Lehr-Lern-Arrangements. In: NICKOLAUS, R. et al. (Hrsg.): Handbuch der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn, 118-121.

[1] Bereinigt wurde der Datensatz um die Beobachtungsbögen, die u. a. aufgrund unvollständiger Angaben oder fehlender abgrenzbarer Zuordnungen nicht auswertbar waren.

[2] In der vorliegenden Studie wird entgegen anderen Untersuchungen der Schülervortrag als Subkategorie des Frontalunterrichts erfasst. Dadurch lassen sich womöglich die abweichenden Ergebnisse gegenüber der Untersuchung von SEIFRIED (2008) erklären.

Zitieren des Beitrags

GÖTZL, M. et al. (2013): Bleibt alles anders!? Sozialformen, Unterrichtsphasen und echte Lernzeit im kaufmännischen Unterricht. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 24, 1-23. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe24/goetzl_etal_bwpat24.pdf (25-06-2013).