Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 38 - Juni 2020

Jugendliche Lebenswelten und berufliche Bildung

Hrsg.: , , &

Nachhaltigkeit in der Lebenswelt Betrieb – Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz von Corporate Social Responsibility aus Sicht kaufmännischer Auszubildender

Nachhaltigkeit spielt in den privaten Lebenswelten vieler Jugendlicher eine wichtige Rolle. Dies äußert sich beispielsweise in postmaterialistischen Wertorientierungen, in der Teilnahme an den Fridays for Future-Demonstrationen oder auch an der Entwicklung innovativer Ideen für nachhaltige Mobilität oder einen nachhaltigen Konsum. Es lässt sich feststellen, dass Jugendliche ein recht ausgeprägtes und komplexes Verständnis von den grundlegenden Nachhaltigkeitsproblemen besitzen, dass sie diese Probleme wahrnehmen und hierauf bezogen Handlungs- und Lösungsoptionen entwickeln sowie dass Nachhaltigkeit in den privaten Lebenswelten Jugendlicher insgesamt eine hohe Bedeutung einnimmt. Über die im Hinblick auf eine duale Ausbildung zentrale Lebenswelt „Betrieb“ liegen vergleichbare Feststellungen bislang noch nicht vor. Die vorliegende Studie möchte einen Beitrag zur Beschreibung der betrieblichen Lebenswelten von Auszubildenden im Kontext der Nachhaltigkeit leisten. Dafür wird die regulative Idee der Nachhaltigkeit auf eine mikroökonomische Ebene mittels des Konzepts „Corporate Social Responsibility“ übertragen. Der Beitrag berichtet über eine Fragebogenstudie mit 471 kaufmännischen Auszubildenden, in der das Verständnis, die Wahrnehmung und die Relevanz von CSR erhoben wurde. Die Ergebnisse deuten an, dass Nachhaltigkeit auch in den betrieblichen Lebenswelten von Auszubildenden eine wichtige Rolle spielt.

Sustainability in in-company lifeworlds – understanding, perception and relevance of Corporate Social Responsibility from the perspective of commercial apprentices

Sustainability plays an important role in the private lives of many young people. This is expressed, for example, in post-materialistic value orientations, in participation in the Fridays for Future demonstrations or in the development of innovative ideas for sustainable mobility or sustainable consumption. It can be seen that young people have a rather pronounced and complex understanding of the fundamental sustainability problems, that they perceive these problems and develop options for action and solutions for them. Overall sustainability is of great importance in the private lifeworlds of young people in general. Comparable findings have not yet been made about in-company lifeworld, which are central as a place of learning in the vocational education and training in Germany. This study aims to contribute to the description of the in-company lifeworlds perceived by apprentices in the context of sustainability. In account to this, the regulatory idea of sustainability is transferred to a microeconomic level by means of the concept of "Corporate Social Responsibility". The article reports on a questionnaire study with 471 commercial apprentices in which the understanding, perception and relevance of CSR was surveyed. The results indicate that sustainability also plays an important role in apprentices' in-company lifeworlds

1 Einleitung

Insbesondere in Folge der immer häufiger erfahrbaren Wetterextrema, die durch den von Menschen verursachten Klimawandel hervorgerufen werden, sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz mittlerweile fest in einem Großteil der privaten Lebenswelten Jugendlicher verankert. Laut Ergebnissen der 18. Shell-Jugendstudie sind Umwelt- und Klimafragen die Themen, die junge Menschen am meisten beschäftigen, wenn es um die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung geht (vgl. Schneekloth/Albert 2019, 58). Folgerichtig ist der Jugend der Umweltschutz heute wichtiger als die Realisierung eines (materiell) hohen Lebensstandards (vgl. Schneekloth 2019, 108). Diese Resultate spiegeln sich auch in einer aktuellen Studie des BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) und UBA (Umweltbundesamt) wider. Demnach beurteilen 45 Prozent der befragten Jugendlichen Umwelt- und Klimaschutz als sehr und 33 Prozent als eher wichtig (BMU/UBA 2020, 16). Hierzu passt auch das ausgeprägte Problembewusstsein der Jugendlichen. Die klare Mehrheit der Befragten stimmt bspw. den Aussagen zu, dass zukünftige Generationen durch massive Umweltprobleme ohne Umwelt- und Klimaschutz belastet werden und dass mehr Umwelt- und Klimaschutz zu besseren Lebensbedingungen für alle Menschen führt (vgl. BMU/UBA 2020, 36). Diese Einstellungsmuster wirken sich auch auf die Handlungsebene aus. So achten 71 Prozent aller Befragten darauf, fair hergestellte und gehandelte Produkte zu kaufen (vgl. BMU/UBA 2020, 13).

Die Studie von BMU/UBA (2020, 21f.) kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent der Befragten die Fridays for Future-Initiative kennt. 23 Prozent ist aktiv bei den Demonstrationen dabei, hiervon beabsichtigen 90 Prozent sich zukünftig weiter im Rahmen der Fridays for Future-Bewegung zu engagieren. Immerhin 46 Prozent der Jugendlichen, die noch nicht an den Demonstrationen teilgenommen haben, können sich vorstellen, in Zukunft mitzuwirken. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt eine Umfrage des Sinus-Instituts (2019). Hiernach haben 14 Prozent der befragten Jugendlichen einmal, 10 Prozent mehrmals an einer Fridays for Future-Demonstration teilgenommen. Der Bekanntheitsgrad wird hier sogar mit 80 Prozent der Jugendlichen angegeben.

Dabei beteiligen sich junge Menschen an Fridays for Future vor allem, weil für sie Nachhaltigkeit und Klimawandel wichtige Themen für die Zukunft sind und sie etwas bewegen wollen (vgl. BMU/UBA 2020, 24). Dass hierhinter nicht nur leere Forderungen stecken, sondern die Jugend eine Vielzahl von innovativen Ideen für eine gesamtgesellschaftliche nachhaltige Entwicklung hat, zeigt eine Studie aus Baden-Württemberg. So nannten die befragten Jugendlichen 4.186 Ideen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung (bei einer Stichprobe von 2.131 Jugendlichen). Am häufigsten wurden Handlungsoptionen für mehr Nachhaltigkeit in den Bereichen Mobilität, Lebensmittelkonsum und Ressourcenschonung genannt (vgl. Deckert/Ulmer 2019, 13f.).

Es zeigt sich, dass Jugendliche ein recht ausgeprägtes und komplexes Verständnis von den grundlegenden Nachhaltigkeitsproblemen besitzen, dass Jugendliche diese Probleme wahrnehmen und hierauf bezogen Handlungs- und Lösungsoptionen entwickeln sowie dass Nachhaltigkeit in den privaten Lebenswelten Jugendlicher insgesamt eine hohe Bedeutung einnimmt.Über die im Hinblick auf eine duale Ausbildung zentrale Lebenswelt „Betrieb“ liegen vergleichbare Feststellungen bislang noch nicht vor. Zwar wurden in der Vergangenheit zahlreiche Ansätze und Projekte im Sinne der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung in der betrieblichen Ausbildung erprobt und evaluiert (vgl. z. B. Hantke/Pranger 2019; Massa et al. 2017; Pittich et al. 2017), es fehlen jedoch belastbare Aussagen darüber, welches Verständnis von Nachhaltigkeit in der betrieblichen Lebenswelt sie besitzen, welche nachhaltigkeitsorientierten Aktivitäten ihrer Ausbildungsbetriebe sie wahrnehmen und welche Relevanz sie einer nachhaltigen Unternehmensführung beimessen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die regulative Idee einer nachhaltigen Entwicklung auf eine mikroökonomische Ebene zu übertragen. Hiermit ist die Kernherausforderung für Unternehmen markiert, eine nachhaltige Unternehmensführung zu entwickeln und zu stabilisieren sowie solche Aktivitäten zu suchen, zu planen und umzusetzen, die unter ökonomischen Kriterien rentabel sind und die gleichzeitig zur Lösung ökologischer und/oder sozialer Probleme beitragen (vgl. z. B. Lüdeke-Freund 2018, 33). Solche Aktivitäten lassen sich unter dem Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) subsumieren, der nach Bassen, Jastram und Meyer (2005, 235) die Konzepte Corporate Governance, Corporate Sustainability sowie Corporate Citizenship in sich vereint.

Vor diesem Hintergrund will die vorliegende Studie einen Beitrag zur Beschreibung der betrieblichen Lebenswelten von Auszubildenden im Kontext der Nachhaltigkeit leisten. Hierfür wird ein Vergleich zwischen angehenden Industriekaufleuten und Auszubildenden in der Banken- und Versicherungsbranche vorgenommen. Somit wird ein Bereich mit der Industrie gewählt, in dem Nachhaltigkeitsaspekte bereits sehr lange diskutiert werden, und mit dem Finanzdienstleistungssektor einer, in dem dieser Fokus sich erst etabliert. Im Einzelnen wird folgenden Forschungsfragen nachgegangen:

- Was verstehen die Auszubildenden unter Corporate Social Responsibility?

- Wie werden CSR-Aktivitäten des Ausbildungsbetriebes von Auszubildenden wahrgenommen?

- Welche Relevanz messen Auszubildende dem CSR-Konzept bei?

- Inwiefern unterscheiden sich die beiden Gruppen von Auszubildenden (Industrie einerseits, Banken und Versicherungen andererseits) in Bezug auf Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz von CSR-Maßnahmen?

- Welche Zusammenhänge zwischen dem Verständnis, der Wahrnehmung und den Relevanzzuschreibungen der Auszubildenden im Bereich CSR bestehen?

Um diese Fragen zu beantworten, widmet sich das folgende Kapitel Nachhaltigkeitsaspekten in den betrieblichen Lebenswelten von Auszubildenden. Hierfür wird der Begriff Corporate Social Responsibility differenziert und beschrieben. Es schließt sich die Darlegung des methodischen Vorgehens an (Kapitel 3), in dessen Zentrum die Konstruktion des Erhebungsinstruments steht, das Einblicke in das Verständnis, die Wahrnehmung und die Bedeutungszuschreibungen von CSR aus Sicht der Auszubildenden geben soll. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4 untergliedert nach den einzelnen Forschungsfragen präsentiert. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse und nimmt dabei Bezug auf die Frage, inwiefern Rückschlüsse auf eine Charakterisierung der Ausbildungsbetriebe als nachhaltige Lernorte möglich sind.

2 Nachhaltigkeit in betrieblichen Lebenswelten: Corporate Social Responsibility

Die Übertragung der abstrakten Leitidee einer nachhaltigen Entwicklung auf betriebliche Belange gelingt, wenn das Konzept der Corporate Social Responsibility zugrunde gelegt wird. Dieses lässt sich ausdifferenzieren in die drei Dimensionen Corporate Citizenship, Corporate Governance und Corporate Sustainability, wobei letztere die ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung gleichermaßen umfasst. Es ist als dynamisches Konzept zu sehen, das die verschiedenen Aspekte moralischer Verantwortlichkeit von Unternehmen gegenüber ihren Stakeholdern in Bezug auf die ökologischen und sozialen Aktivitäten reflektiert (vgl. Bassen/Jastram/Meyer 2005, 235). CSR manifestiert sich dabei in Unternehmensstrukturen und -kulturen und ist somit in vielen Arbeits- und Geschäftsprozessen sicht- und erlebbar. Einen Überblick über gängige CSR-Praktiken geben die folgenden Abschnitte, wobei eine vollständige Ausdifferenzierung aufgrund der Vielfalt möglicher Zugänge und Interpretationen der Nachhaltigkeitsidee nicht möglich ist.

2.1 Corporate Citizenship

Ausgehend von der Betrachtungsweise, dass Unternehmen „in je spezifischen, sich dynamisch wandelnden Gesellschaften“ (Backhaus-Maul et al. 2010, 19) agieren, ist ihre wirtschaftliche Tätigkeit mit entsprechendem Erfolg zwar nach wie vor Primärziel in Deutschland, jedoch können sie sich nicht mehr darauf ausschließlich zurückziehen (vgl. Backhaus-Maul et al. 2010, 19f.). Gesellschaftliches Engagement als weiteres Ziel der Unternehmensaktivitäten ist gewollt und bietet den Unternehmen die Chance, „die sozialkulturellen Grundlagen von Wirtschaft und Gesellschaft mit zu steuern und mit zu gestalten“ (Backhaus-Maul et al. 2010, 19). Corporate Citizenship meint hier nicht nur ein gesellschaftlich gefordertes Engagement, sondern bezieht sich auf ein freiwilliges, im Unternehmensverständnis und -interesse liegendes gesellschaftliches Engagement (vgl. Backhaus-Maul et al. 2010, 22), „zur Lösung gesellschaftlicher Probleme“ (Westebbe/Logan 1995, 13) zur vielfältigen und positiven Verknüpfung des Unternehmens mit dem Gemeinwesen, gleich dem Konzept eines guten Bürgers (vgl. Westebbe/Logan 1995, 13). Gemäß Europäischer Kommission (2001, 28) geht es also um sämtliche Beziehungen, die ein Unternehmen zu dessen sowohl lokalem, als auch nationalem und globalem Umfeld führt und gestaltet. In einem modernen Sinne von Corporate Citizenship ist dieses gemeinwohlorientierte Interesse auf vielfältige Weise für das Unternehmen von Nutzen, beispielsweise durch Imagegewinn, verbesserte Möglichkeiten der Kundengewinnung und -bindung, zur Motivation von Mitarbeiter(inne)n und als Qualifizierungsmöglichkeit dieser (vgl. Lang/Nebelung 2006, 5ff.). In Deutschland besteht das gemeinwohlorientierte Engagement von Unternehmen nach wie vor sehr häufig in Spenden und Sponsoring, Mitarbeiterengagement und ethisches Marketing sind im Vergleich seltener zu finden (vgl. Backhaus-Maul et al. 2010, 29; Lang/Nebelung 2006, 3). Daher werden für die hier vorliegende Studie als Beispiel zum Verständnis von Corporate Citizenship u. a. das Sponsoring regionaler Veranstaltungen und Vereine, zur Wahrnehmung das Spenden von Geldmitteln für soziale oder kulturelle Zwecke und zur Relevanz die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen aufgeführt (vgl. Abschnitt 3.2).

2.2 Corporate Governance

Corporate Governance zielt auf die Minimierung von Risiken für das Unternehmen und setzt sich zur Vermeidung von Fehlverhalten des Managements mit den Anreiz- und Kontrollstrukturen der Unternehmensorgane auseinander (vgl. Bassen/Jastram/Meyer 2005, 234f.). Es kann verstanden werden „als die Summe der unternehmensintern und -extern etablierten Mechanismen und Organe zur Sicherung des Interessenausgleichs zwischen den Anspruchsgruppen” (Tshang 2011, 12). Neben verbindlich vorgegebenen Handlungsweisen für Unternehmen zählen auch jene, die sich das Unternehmen selbst auferlegt und einfordert, um Normkonformität zu sichern, Fehlverhalten zu vermeiden und auch nachzuweisen (vgl. Grundei/Talaulicar 2009, 73).

In einem engeren Sinne umfasst die Anspruchsgruppe die Anteilseigner des Unternehmens, während in einem weiteren Sinne nach dem Stakeholder-Ansatz neben dem Management und den Kapitalgebern auch die Arbeitnehmer/-innen, die Lieferanten, die Kund(inn)en sowie der Staat als Anspruchsgruppe zu betrachten sind (vgl. Tshang 2011, 12). Gemäß der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (2019, 2) ist Corporate Governance zusammenzufassen als „der rechtliche und faktische Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens”. Der Kodex definiert Grundsätze zur verantwortungsvollen Unternehmensführung für den Vorstand und den Aufsichtsrat und soll den verschiedenen Stakeholdern Informationen gewährleisten (vgl. Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex 2019, 2). Definiert werden Vorgaben zur Leitung und Überwachung, Besetzung des Vorstandes, Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrates, zu Interessenskonflikten, zur Transparenz und externen Berichterstattung, Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat (vgl. Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex 2019). Unter anderem auch bei der Zusammensetzung des Aufsichtrates spielen Fragen der Mitbestimmung eine Rolle. Zwar variieren Argumente zur Partizipation bezogen auf das Erhöhen oder Verringern von Transaktions-, Koordinations- und Verhandlungskosten, Einigkeit herrscht jedoch in der Überzeugung, durch Mitbestimmung Informationsassymetrien zu vermeiden (vgl. Welge/Eulerich 2014, 48f.).

2.3 Corporate Sustainability

Nachhaltige Entwicklung versteht es, die Bedürfnisse der aktuellen Generation zu befriedigen ohne die Möglichkeit zur Befriedigung der Bedürfnisse zukünftiger Generationen einzuschränken und beinhaltet somit eine intragenerationelle und eine intergenerationelle Betrachtungsweise (vgl. United Nations World Commission on Environment and Development 1987, 8). Sie bezieht sich in gleichen Teilen auf ökologische, ökonomische und soziale Belange und Verantwortlichkeiten (vgl. Crane/Matten 2004, 24f). Corporate Sustainability in Unternehmen nimmt diese Verantwortlichkeiten sowohl gegenüber den eigenen Stakeholdern als auch gegenüber der gesamten aktuellen und zukünftigen Gesellschaft wahr (vgl. Bassen/Jastram/Meyer 2005, 234). Sie „umfasst damit alle (nicht nur die freiwilligen) systematischen, koordinierten und zielorientierten unternehmerischen Aktivitäten […] auch die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts und des Geschäftsmodells sowie die Koordination und Integration des Umwelt- und Sozialmanagements mit dem konventionellen betrieblichen Management” (Schaltegger 2015, 202). Aufgabe der Unternehmen ist die Optimierung bestehender Produktionsprozesse und Produkte, Aufgeben unnachhaltiger Produkte und Produktionsprozesse, Schaffung neuer nachhaltiger Produkt- und Dienstleistungsangebote (vgl. Schaltegger 2015, 207f.). In Deutschland können Unternehmen über den Deutschen Nachhaltigkeitskodex ihre Strategien und Elemente einer Corporate Sustainability sichtbar machen (vgl. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex 2020b). Der Kodex umfasst 20 Kriterien wie z. B. die Tiefe der Wertschöpfungskette, Verantwortung, Anreizsysteme, Beteiligung von Anspruchsgruppen, Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen, Arbeitnehmerrechte, Chancengerechtigkeit (vgl. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex 2020d). Exemplarisch geht es etwa um die Offenlegung der Verantwortlichkeiten für nachhaltige Entwicklung in der Unternehmensführung, die Beschreibung des Umfangs genutzter natürlicher Ressourcen und der quantitativen und qualitativen Ziele der eigenen Ressourceneffizienz oder um die Prozesse und Ziele des Unternehmens zur Chancengerechtigkeit, zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz (vgl. Deutscher Nachhaltigkeitskodex 2020a, Deutscher Nachhaltigkeitskodex 2020e, Deutscher Nachhaltigkeitskodex 2020f).

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Untersuchungsdesign und Stichprobe

Ziel der Untersuchung war es, das Verständnis, die Wahrnehmung und die Relevanz von Fragen der Nachhaltigkeit am Lernort Betrieb von angehenden Industriekaufleuten, Bankkaufleuten und Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen zu beschreiben und zu vergleichen. Hierfür eignen sich standardisierte Befragungen (vgl. Reinecke 2019, 719ff.). Die vorliegende Untersuchung wurde daher als Querschnittsstudie in Form einer Fragebogenerhebung an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen und Bremen durchgeführt.

Aufgrund des anvisierten Branchenvergleichs sollten zwei unabhängige Stichproben aus den Bereichen „Industrie“ und „Banken und Versicherungen“ gezogen werden. Die Industrie bzw. das produzierende Gewerbe steht im Prinzip seit der Rio-Konferenz im Jahre 1992, auf der Nachhaltigkeit als regulative Idee international anerkannt wurde, im Fokus der Diskussion um eine nachhaltige Wirtschaftsweise (vgl. z. B. Eissen et al. 2002; Lemb 2015). Im Diskurs häufig verwendete Schlagworte wie „Öko-Effektivität“ oder „Schadschöpfung“ (vgl. Beckmann/Schaltegger 2014) zeigen dabei auf, dass in erster Linie an produzierende Unternehmen gedacht wird, wenn es um nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensentwicklung geht. Darüber hinaus beschäftigen sich zahlreiche spezifische Forschungszweige mit Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen Industrie, wie zum Beispiel die Forschung zum Sustainable Supply Chain Management (vgl. z. B. Busse/Meinlschmidt/Förstl 2017). Folgerichtig spielen Nachhaltigkeitsaspekte in der Industrie schon seit längerer Zeit eine wichtige Rolle, sodass es naheliegt, angehende Industriekaufleute in der Erhebung zu berücksichtigen.

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten auf den Finanzmärkten ist hingegen noch nicht weitläufig etabliert, rückt jedoch zunehmend in den Fokus von Banken und Versicherungen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. So ist (1) der Klimawandel zunehmend spür- und messbar, was sich nicht nur darin äußert, dass Versicherungsunternehmen Risiken und verschiedene Entwicklungsszenarien stärker wahrnehmen, sondern auch darin, dass Versicherungen bereits heute deutliche Verluste aufgrund der wachsenden Anzahl von Extremwetterlagen hinnehmen müssen (vgl. Majumdar 2019). Aus eigenem Antrieb heraus aber auch aufgrund internationaler Forderungen versuchen Finanzdienstleister daher (2) verstärkt Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung zu leisten, beispielsweise indem sie unter dem Stichwort „Green Banking“ nachhaltige Investitionen aus der Industrie fördern (vgl. Weeber 2020, S. 19ff.). Und (3) beabsichtigen immer mehr Geschäfts- und Privatkunden ihr Vermögen nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien anzulegen und fordern nachhaltige Investmentmöglichkeiten im Finanzensektor (vgl. Stapelfeldt/Wulsdorf 2019, S. 15). Mit Banken und Versicherungen ist demnach in der vorliegenden Studie eine Branche vertreten, in der Nachhaltigkeit heute vielleicht noch nicht in die alltäglichen Unternehmensaktivitäten verankert ist, die Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten jedoch steigt.

Zielgruppe der vorliegenden Studie waren somit zusammenfassend Auszubildende aller Lehrjahre aus den Ausbildungsberufen „Industriekaufmann/-frau“, „Bankkaufmann/-frau“ und „Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen“ in Niedersachsen und Bremen. Zum Zeitpunkt der Erhebung existierten deutschlandweit ca. 48.000 Ausbildungsverträge im Ausbildungsberuf „Industriekaufmann/Industriekauffrau“. Etwa 22.700 Ausbildungsverträge bestanden für den Ausbildungsberuf „Bankkaufmann/Bankkauffrau“, weitere 12.300 Verträge für den Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen für Finanzen“ (vgl. DIHK 2019). Weitere regionale Konkretisierungen können nur schätzungsweise vorgenommen werden. Etwa zehn Prozent aller Beschäftigten sind in Niedersachsen und Bremen tätig (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2019, S. 1). Überträgt man dies auf die Anzahl der Ausbildungsverträge ergibt sich für den Bereich „Industrie“ eine Grundgesamtheit von 4.800 Auszubildenden und für den Bereich „Banken und Versicherungen“ eine Grundgesamtheit von 4.500 Auszubildenden.

Als Stichprobenziehungsverfahren wurde die Ziehung einer Klumpenstichprobe gewählt. Als Klumpen kamen alle berufsbildenden Schulen in Frage, die den schulischen Lernort für die drei Ausbildungsberufe anbieten. Insgesamt wurde die Befragung an sechs berufsbildenden Schulen in Niedersachsen und Bremen durchgeführt. Es nahmen 471 Auszubildende mit einem Durchschnittsalter von M = 20,66 Jahren (Mdn = 20, SD = 2.78) an der Befragung teil. 219 Befragte waren weiblichen, die anderen 246 männlichen Geschlechts. 115 Auszubildende befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung im ersten Ausbildungsjahr, 199 im zweiten und 151 im dritten. In der Stichprobe sind 300 angehende Industriekaufleute, 64 Kaufleute für Versicherungen und Finanzen und 104 Bankkaufleute vertreten. Das Verhältnis zwischen der Gruppe „Industrie“ mit 300 Proband(inn)en und der Gruppe „Banken und Versicherungen“ mit insgesamt 168 Befragten befindet sich somit etwas im Ungleichgewicht.

3.2 Erhebungsinstrument

Die Entwicklung des Erhebungsinstruments greift auf die rationale Testkonstruktion zurück. Hierbei werden Items aus der Theorie abgeleitet (vgl. Kaplan/Saccuzzo 2013, S. 344). Die konkrete Umsetzung dieses Zugangs führt dazu, dass zu jeder der drei Dimensionen von Corporate Social Responsibility (Corporate Citizenship, Corporate Governance und Corporate Sustainability) Aussagen konstruiert werden, die (1) das jeweilige Verständnis, (2) die individuelle Wahrnehmung der Nachhaltigkeitsperformanz des Ausbildungsbetriebs sowie (3) die subjektive Bedeutungszuschreibung bzw. Relevanz repräsentieren. Die Proband(inn)en konnten auf einer fünfstufigen Skala (0 = stimme gar nicht zu bis 4 = stimme vollkommen zu) bewerten, inwiefern sie den jeweiligen Aussagen zustimmen. Die folgende Tabelle 1 gibt einen Überblick über die so konstruierten Skalen sowie ein Beispiel-Item, die Anzahl der Items je Skala sowie die Werte für Cronbach’s α an. Alle Skalen weisen α-Werte von mindestens .700 auf und erfüllen somit den empfohlenen Grenzwert (vgl. Weiber/Mühlhaus 2014, S. 137).

Tabelle 1: Überblick Erhebungsinstrument (CC = Corporate Citizenship; CG = Corporate Governance; CS = Corporate Sustainability)

|

Skala |

Beispiel |

Items |

α |

|

Verständnis CC |

Zu Corporate Citizenship zählt das Sponsoring regionaler Veranstaltungen oder Vereine. |

13 |

.779 |

|

Verständnis CG |

Zu Corporate Governance zählt die Beteiligung von Mitarbeiter(inne)n an Unternehmensentscheidungen. |

14 |

.823 |

|

Verständnis CS |

Zu Corporate Sustainability gehören klare Regelungen von Verantwortlichkeiten für Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. |

20 |

.905 |

|

Wahrnehmung CC |

Mein Ausbildungsunternehmen spendet Geldmittel für soziale oder kulturelle Zwecke. |

13 |

.865 |

|

Wahrnehmung CG |

Mein Ausbildungsunternehmen setzt zusätzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen freiwillige Verhaltenskodizes oder Standards um. |

14 |

.847 |

|

Wahrnehmung CS |

Mein Ausbildungsunternehmen geht schonend mit natürlichen Ressourcen um. |

20 |

.925 |

|

Relevanz CC |

Mir ist wichtig, dass mein Ausbildungsunternehmen mit gemeinnützigen Organisationen zusammenarbeiten. |

13 |

.857 |

|

Relevanz CG |

Mir ist wichtig, dass es in meinem Ausbildungsunternehmen eine unabhängige Vertretungsinstanz gibt, die die Standpunkte der Arbeitnehmer/-innen vertritt (z. B. Betriebsrat) |

14 |

.871 |

|

Relevanz CS |

Mir ist wichtig, dass mein Ausbildungsunternehmen konkrete Maßnahmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter/-innen umsetzt. |

20 |

.917 |

Die Ergebnisse der Studie sowie ein Vergleichen zwischen den beiden Bereichen „Industrie“ und „Banken und Versicherungen“ werden im Folgenden dargestellt.

4 Ergebnisse

4.1 Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz von CSR

Zur Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen Fragestellungen 1 bis 3 werden die Mittelwerte der Skalen berechnet. Die Tabelle 2 zeigt zunächst für die Gesamtstichprobe die Mittelwerte (MG) sowie dann für die beiden Vergleichsgruppen den Mittelwert für die angehenden Industriekaufleute (MI) und für die angehenden Kaufleute im Bereich Banken und Versicherungen (MBuV):

Tabelle 2: Mittelwerte Gesamt, Gruppe "Industrie" und Gruppe "Banken und Versicherungen"

|

Skala |

MG |

SDG |

MI |

SDI |

MBuV |

SDBuV |

|

Verständnis CC |

2.29 |

.548 |

2.27 |

.544 |

2.32 |

.560 |

|

Verständnis CG |

2.65 |

.559 |

2.60 |

.526 |

2.73 |

.608 |

|

Verständnis CS |

2.93 |

.578 |

2.97 |

.555 |

2.86 |

.615 |

|

Wahrnehmung CC |

1.91 |

.816 |

1.75 |

.737 |

2.19 |

.876 |

|

Wahrnehmung CG |

2.31 |

.818 |

2.16 |

.754 |

2.59 |

.858 |

|

Wahrnehmung CS |

2.36 |

.749 |

2.37 |

.747 |

2.35 |

.758 |

|

Relevanz CC |

2.17 |

.699 |

2.14 |

.658 |

2.22 |

.773 |

|

Relevanz CG |

2.68 |

.653 |

2.63 |

.580 |

2.76 |

.768 |

|

Relevanz CS |

2.83 |

.634 |

2.92 |

.554 |

2.65 |

.733 |

Als Ergebnis kann unter Betrachtung der Mittelwerte und der geringen Standardabweichung in allen drei Dimensionen im Hinblick auf Fragestellung (1) festgestellt werden, dass die befragten Auszubildenden insgesamt ein leicht überdurchschnittlich komplexes Verständnis von Corporate Social Responsibility besitzen. Dabei ist ihr Wissen in der Dimension Corporate Citizenship am geringsten und in der Dimension Corporate Sustainability am stärksten ausgeprägt. Die Auszubildenden zum/zur Industriekaufmann/-frau weisen in dieser Dimension einen leicht höheren Mittelwert im Vergleich zu den Auszubildenden im Banken- und Versicherungssektor auf, in den anderen beiden Dimensionen verhält es sich umgekehrt.

Die Resultate im Hinblick auf Fragestellung (2) sind ähnlich, allerdings ist für die Wahrnehmung der nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensaktivitäten insgesamt eine höhere Streuung zu verzeichnen. Dies könnte dem Umstand geschuldet sein, dass das Antwortverhalten der Befragten nicht eindeutig auf die individuelle Wahrnehmung oder die tatsächliche Anzahl der CSR-Aktivitäten der Ausbildungsbetriebe zurückzuführen ist. In der Summe sind die Abweichungen von den Mittelwerten zwar noch relativ gering, eine gewisse Heterogenität ist aber festzuhalten. Im Hinblick auf die Dimension Corporate Citizenship kann davon gesprochen werden, dass die Wahrnehmung der Unternehmensaktivitäten leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Wie erwähnt, könnte dies zum einen darin begründet sein, dass die Auszubildenden nur wenige Aktivitäten ihrer Ausbildungsbetriebe in dieser Dimension wahrnehmen. Zum anderen könnte die Erklärung aber auch darin zu finden sein, dass die Ausbildungsbetriebe tatsächlich nur wenig bürgerschaftliches Engagement an den Tag legen. Im Vergleich der beiden Gruppen „Industrie“ und „Banken und Versicherungen“ ist festzustellen, dass auch hier die angehenden Industriekaufleute in der Dimension Corporate Sustainability leicht höhere Mittelwerte aufweisen, in den anderen beiden Dimensionen jedoch erneut die Auszubildenden im Banken- und Versicherungssektor.

Auch die Ergebnisse zur Fragestellung (3) passen grundsätzlich zum Vorherigen. Prinzipiell schreiben die Befragten den CSR-Aktivitäten der Ausbildungsbetriebe eine überdurchschnittliche Bedeutung zu. Für diese Auszubildenden ist insbesondere die Dimension Corporate Sustainability relevant, auch in der Dimension Corporate Governance ist ein überdurchschnittlicher Mittelwert zu verzeichnen. Die geringste Bedeutung nimmt Corporate Citizenship für die Auszubildenden ein. Im Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen schätzen angehende Industriekaufleute die Relevanz der Dimension Corporate Sustainability höher ein als Auszubildende in der Banken- und Versicherungsbranche. In den anderen beiden Dimensionen ist das Gegenteil der Fall. Zieht man zu diesen Feststellungen die Standardabweichungen hinzu, fällt auf, dass der Konsens unter den angehenden Industriekaufleuten insbesondere in den Dimensionen Corporate Governance und Corporate Sustainability recht ausgeprägt zu sein scheint. Bei den angehenden Kaufleuten in der Banken- und Versicherungsbranche ist die Heterogenität ausgeprägter, allerdings sind die Streubreiten auch hier noch relativ gering.

4.2 Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen „Industrie“ und „Banken und Versicherungen“

Ob die in Abschnitt 4.1 bereits kurz angerissenen Mittelwertunterschiede zwischen den beiden Gruppen der angehenden Industriekaufleute und den Auszubildenden im Bereich Banken und Versicherungen signifikant sind, wurde mittels T-Test für unabhängige Stichproben berechnet (vgl. Bortz/Schuster 2010, 120ff.). Zur Bestimmung der Effektstärke wurde darüber hinaus Hedges‘ g ermittelt (vgl. Hedges/Olkin 1985; Rosenthal 1994). Hierbei gilt laut Cohen (1988), dass man ab 0.2 von kleinen, ab 0.5 von mittleren und ab 0.8 von großen Effekten sprechen kann. Die Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse im Überblick:

Tabelle 3: Ergebnisse t-Test

|

Skala |

MI |

MBuV |

T |

g |

|

Verständnis CC |

2.27 |

2.32 |

-0.870 |

-.084 |

|

Verständnis CG |

2.60 |

2.73 |

-2.424* |

-.233 |

|

Verständnis CS |

2.97 |

2.86 |

2.009* |

.194 |

|

Wahrnehmung CC |

1.75 |

2.19 |

-5.730** |

-.555 |

|

Wahrnehmung CG |

2.16 |

2.59 |

-5.686** |

-.553 |

|

Wahrnehmung CS |

2.37 |

2.35 |

0.330 |

.032 |

|

Relevanz CC |

2.14 |

2.22 |

-1.268 |

-.124 |

|

Relevanz CG |

2.63 |

2.76 |

-2.003* |

-.196 |

|

Relevanz CS |

2.92 |

2.65 |

4.491** |

.442 |

Anmerkung: * p < .05, ** p < .01

Im Hinblick auf das Wissen bzw. das Verständnis über Corporate Social Responsibility unterscheiden sich Auszubildende der Gruppe „Industrie“ nur geringfügig von Auszubildenden aus der Gruppe „Banken und Versicherungen“. Zwar sind die Unterschiede in den Dimensionen Corporate Governance und Corporate Sustainability signifikant, die Effektstärken sind jedoch gering. Anders verhält es sich hinsichtlich der Wahrnehmung der Nachhaltigkeitsperformanzen der Ausbildungsbetriebe. Hier zeigen sich signifikante Unterschiede mit mittleren Effekten. Auszubildende in der Banken- und Versicherungsbranche nehmen stärker Maßnahmen ihrer Betriebe in den Dimensionen Corporate Citizenship und Corporate Governance wahr. Ob die Ursache für diese Unterschiede in den subjektiven Wahrnehmungs- und Deutungsmustern liegt oder daran, dass sich Finanzdienstleister tatsächlich stärker in diesen Dimensionen engagieren (oder ob beides zutrifft), kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Die Unterschiede in Bezug auf die Relevanz- und Bedeutungszuschreibungen müssen differenziert betrachtet werden. In der Dimension Corporate Governance liegt ein signifikanter Unterschied mit einem geringen Effekt vor. Auszubildende aus der Banken- und Versicherungsbranche sehen demnach eine leicht höhere Bedeutung in einer verantwortungsvollen Unternehmensführung als angehende Industriekaufleute. Dies könnte bspw. mit den betrieblichen und schulischen Ausbildungsinhalten begründet sein, die noch stärker auf rechtliche Aspekten abstellen als dies in der Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau abstellen. Der Dimension Corporate Sustainability schreiben die angehenden Industriekaufleute eine deutlich höhere Relevanz zu als Auszubildende aus dem Finanzsektor. Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass Nachhaltigkeitsstandards und Nachhaltigkeitsmanagement in der Industrie sehr viel stärker diskutiert werden als dies bei Banken und Versicherungen (noch) der Fall ist (vgl. Abschnitt 3.1).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass angehende Industriekaufleute der Dimension Corporate Sustainability eine höhere Relevanz zuschreiben und ein etwas komplexeres Verständnis in dieser Dimension besitzen als angehende Bankkaufleute oder Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Allerdings liegen keine signifikanten Unterschiede im Hinblick auf die Wahrnehmung der Maßnahmen und Aktivitäten ihrer Ausbildungsbetriebe in dieser Dimension vor. Auszubildende aus dem Finanzsektor halten die Dimension Corporate Governance für bedeutender als die Auszubildenden aus der Gruppe „Industrie“. Zugleich besitzen sie ein leicht komplexeres Verständnis einer verantwortungsvollen Unternehmungsführung und nehmen deutlich mehr Aktivitäten ihrer Ausbildungsbetriebe wahr. Die Dimension Corporate Citizenship spielt bei allen Auszubildenden eine eher untergeordnete Rolle.

4.3 Zusammenhänge zwischen Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz von CSR

Zum Abschluss soll die Frage beantwortet werden, inwiefern die Konstrukte „Verständnis“, „Wahrnehmung“ und „Relevanz“ zusammenhängen. Aus verschiedenen Bereichen der pädagogischen Psychologie – wie zum Beispiel der Interessensforschung (vgl. z. B. Krapp 1992; 2006; Winteler/Sierwald/Schiefele 1988) – sind die Interdependenzen von persönlichen Bedeutungszuschreibungen, den subjektiv geprägten Wahrnehmungs- und Deutungsmustern sowie der individuellen Konstruktion von ausdifferenzierten Wissensstrukturen vielfach belegt. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort „Interdependenzen“, denn monokausale Zusammenhänge sind hier nicht zwingend anzunehmen. So ist bspw. denkbar, dass eine subjektiv hohe Bedeutungszuschreibung zu einer sensiblen Wahrnehmung und zu komplexem Wissen führt. Es kann jedoch auch eine breite Wissensbasis zu höheren Bedeutungszuschreibungen und zu einer verstärkten Wahrnehmung führen. Genauso kann jedoch auch eine differenzierte Wahrnehmung unternehmerischer Aktivitäten im Bereich Corporate Social Responsibility zu einem höheren Relevanzempfinden und komplexen Wissensstrukturen führen.

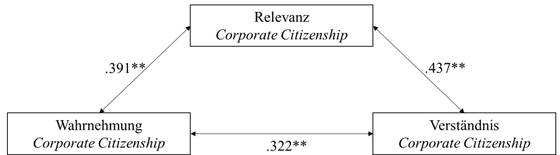

Zur Ermittlung der Interdependenzen wurden bivariate Korrelationsanalysen durchgeführt. Für die Beurteilung der Effekte lässt sich die Unterteilung nach Cohen (1988) verwenden. Demnach bedeuten Korrelationen von .10 einen kleinen, von .30 einen mittelstarken und von .50 einen großen Effekt. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse untergliedert nach den Dimensionen Corporate Citizenship, Corporate Governance und Corporate Sustainability (Anmerkung: * p < .05, ** p < .01).

Abbildung 1: Interdependenzen zwischen Relevanz, Wahrnehmung und Verständnis in der Dimension Corporate Citizenship

Abbildung 1: Interdependenzen zwischen Relevanz, Wahrnehmung und Verständnis in der Dimension Corporate Citizenship

Für die Dimension Corporate Citizenship ergeben sich mittelstarke Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Konstrukten, wobei der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung unternehmerischer Aktivitäten in dieser Dimension und dem Verständnis von Corporate Citizenship am kleinsten ausfällt. Diese Feststellungen lassen sich für die Dimension Corporate Governance bestätigen, hier sind die Effekte jedoch noch etwas stärker ausgeprägt (vgl. Abb. 2), so dass sich für die Wechselwirkung zwischen Relevanz und Verständnis ein großer Effekt ergibt.

Abbildung 2: Relevanz, Wahrnehmung und Verständnis in der Dimension Corporate Governance

Abbildung 2: Relevanz, Wahrnehmung und Verständnis in der Dimension Corporate Governance

Auch die Interdependenzen der Konstrukte in der Dimension Corporate Sustainability sind vergleichbar mit den bisherigen Ergebnissen (vgl. Abb. 3). Hier zeigt sich allerdings zwischen der Wahrnehmung und dem Verständnis nur ein geringer Zusammenhang, welcher zwischen Relevanzzuschreibung und Wahrnehmung jedoch wieder mittelstark ausfällt. Der Zusammenhang zwischen der individuellen Bedeutungszuschreibung und dem Verständnis ist sogar stark.

Abbildung 3: Relevanz, Wahrnehmung und Verständnis in der Dimension Corporate Sustainability

Abbildung 3: Relevanz, Wahrnehmung und Verständnis in der Dimension Corporate Sustainability

Die in diesem Beitrag vorgestellten Ergebnisse sollen abschließend in Bezug auf die praktische Ausbildung am Lernort Betrieb diskutiert werden.

5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Implikationen für den Lernort Betrieb

Aktuelle Studien zeigen, dass Jugendliche Nachhaltigkeit als einen bedeutsamen Aspekt ihrer privaten Lebenswelt betrachten und sich deshalb vermehrt engagieren. Darüber hinaus besitzen sie kreative und innovative Ideen, um eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen (vgl. Kapitel 1). Die Ergebnisse aus der vorliegenden Studie bestätigen im Allgemeinen diese Trends auch für die betriebliche Lebenswelt. So halten Auszubildende aus den Bereichen „Industrie“ und „Banken und Versicherungen“ Coporate Social Responsibility, verstanden als Übertragung der Nachhaltigkeitsidee auf eine mikroökonomische Ebene, überwiegend ebenfalls für wichtig. Zugleich verfügen sie bereits über ein recht komplexes Verständnis dieses unternehmerischen Nachhaltigkeitskonzepts und nehmen verschiedene Aktivitäten ihrer Ausbildungsbetriebe in diesem Bereich wahr.

Unterschiede werden allerdings sichtbar, wenn man sich den verschiedenen Dimensionen des CSR-Konzepts zuwendet. Für die angehenden Industriekaufleute ist insbesondere die Dimension Corporate Sustainability zentral, wobei die Unterschiede zur Dimension Corporate Governance eher gering ausfallen. Die betrieblichen Lebenswelten von angehenden Industriekaufleuten lassen sich demnach als Sphären beschreiben, in denen die Einhaltung (gesetzlicher) ökologischer und sozialer Standards eine durchaus wichtige Rolle spielt. Die Auszubildenden erwerben hierdurch im Zuge ihrer Ausbildung ein recht ausgeprägtes Verständnis von Corporate Sustainability und Corporate Governance, schreiben diesen beiden Dimensionen eine relativ große Relevanz zu und nehmen verhältnismäßig stark Aktivitäten in diesen Dimensionen ihrer Ausbildungsbetriebe wahr. Dabei stehen Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz in positiven Wechselbeziehungen zueinander. Eine mögliche Interpretation ist, dass wenn ein/e Auszubildende/r CSR für bedeutend hält, ein größeres Verständnis hiervon aufbaut und es auch häufiger wahrnimmt. Für die Auszubildenden aus dem Finanzdienstleistungssektor steht vor allem die Dimension Corporate Governance im Zentrum, dicht gefolgt von der Dimension Corporate Sustainability. Die betrieblichen Lebenswelten der angehenden Bankkaufleute und Kaufleute für Versicherungen und Finanzen zeichnen sich zusammenfassend vor allem dadurch aus, dass großer Wert auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gelegt wird. Hierbei spielen ökologische und soziale Standards eine bedeutende Rolle, noch wichtiger ist jedoch die Absicherung grundlegender Unternehmensaktivitäten (z. B. durch Compliance, interne Revisionen) vor dem Hintergrund verschiedener Stakeholderinteressen. Auffällig bei beiden Gruppen von Auszubildenden ist, dass die Dimension Corporate Citizenship nur eine untergeordnete Bedeutung einnimmt. Die festgestellten Ergebnisse lassen sich vor dem Hintergrund der branchenspezifischen Eigenheiten und der Ordnungsmittel der Berufsausbildung durchaus begründen (vgl. Abschnitte 3.1 und 4.2). Hieraus lassen sich verschiedene Interpretationen ableiten: So ist (1) denkbar, dass Auszubildende infolge der in den jeweiligen Branchen vorherrschenden Unternehmensstrukturen und -kulturen sowie hiermit verbundener Priorisierungen von Unternehmensaktivitäten im Bereich CSR unternehmerische Wertsetzungen in vielen Fällen übernehmen und in ihre eigenen Einstellungen und Relevanzzuschreibungen überführen. Möglich – und nicht zwangsläufig konträr zur ersten Interpretation – ist (2) auch, dass sich Auszubildende, für die Nachhaltigkeit wichtig ist, verstärkt solche Ausbildungsbetriebe gewählt haben, die CSR in ihr Geschäftsmodell integriert haben. Einschränkend muss hierzu jedoch festgehalten werden, dass die Wahrnehmung unternehmerischer CSR-Aktivitäten in allen Dimensionen stets vergleichsweise gering ausfällt und auch nur kleine bis mittlere Zusammenhänge zum Verständnis und zur Relevanzzuschreibung aufweist. Dies könnte – wie erwähnt – einerseits daran liegen, dass die Unternehmen tatsächlich eher wenige CSR-Aktivitäten durchführen. Andererseits ist eben auch möglich, dass die Auszubildenden nur wenig Kenntnisse über die CSR-Aktivitäten ihrer Ausbildungsbetriebe haben. Dies wiederum liegt nicht daran, dass die Auszubildenden nicht wissen, was CSR-Aktivitäten sind (die Mittelwerte zum Verständnis von CSR in dieser Studie belegen dies). Sondern Unternehmen gelingt es möglicherweise nur bedingt, ihre ergriffenen CSR-Aktivitäten zu kommunizieren und publik zu machen, so dass auch Auszubildende diese bereits innerhalb einer kurzen Zeit im Unternehmen erkennen.

Die zusammengeführten Erkenntnisse über die betrieblichen Lebenswelten kaufmännischer Auszubildender sind anschlussfähig an aktuelle Diskussionspunkte im Kontext der Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung. So sollen künftig Nachhaltigkeitsaspekte in allen Ausbildungsberufen fester Bestandteil werden (vgl. BMBF 2020). Die hiermit verbundene Zielformel lautet, den Ausbildungsbetrieb zum nachhaltigen Lernort weiterzuentwickeln (vgl. Melzig/Weber im Druck). Ein Betrieb charakterisiert sich als nachhaltiger Lernort dadurch, dass er einerseits ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgt und er andererseits Fragen einer nachhaltigen Entwicklung fest in die Aus- und Weiterbildung seiner Fach- und Führungskräfte integriert. Hierzu gehört u. a., dass das betriebliche Ausbildungspersonal sowohl fachlich wie auch pädagogisch-didaktisch entsprechend qualifiziert ist und dass die Auszubildenden von Beginn ihrer Ausbildung an Nachhaltigkeit als handlungsleitendes Merkmal der Unternehmensführung erkennen (vgl. Slopinski et al. 2020, 15).

Aus den in diesem Beitrag präsentierten Ergebnissen lassen sich erste vorsichtige Rückschlüsse ziehen, inwiefern es sich bei den Ausbildungsbetrieben aus den Bereichen „Industrie“ sowie „Banken und Versicherungen“ um nachhaltige Lernorte handelt. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass diese Rückschlüsse anhand individueller Interpretationen der betrieblichen Lebenswelten aus Sicht von Auszubildenden rekonstruiert werden. Es lässt sich jedoch (1) annehmen, dass Nachhaltigkeit entweder explizit oder implizit ein fester Bestandteil in vielen Betrieben ist, was auf das relativ ausgeprägte CSR-Verständnis der Auszubildenden aus beiden Untersuchungsgruppen zurückzuführen. Es ist (2) davon auszugehen, dass viele Betriebe noch immer zurückhaltend im Hinblick auf die Integration von CSR in das Kerngeschäft sind oder die CSR-Aktivitäten intern unzureichend kommuniziert werden. Dies lässt sich mit der nur durchschnittlich ausgeprägten Wahrnehmung von CSR-Aktivitäten und der gleichzeitig relativ hohen Streuung des Antwortverhaltens begründen. Weiterführende Forschungsaktivitäten, die sich insbesondere auf diesen zweiten Punkt beziehen, könnten den Fokus auf die Erfassung des Status Quo zu CSR-Aktivitäten in den betrachteten Branchen legen. Denkbar wäre die Erarbeitung von Fallstudien. Im Rahmen von Unternehmensfallstudien ließen sich die Geschäftsmodelle, Arbeits- und Geschäftsprozesse und Ausbildungspraktiken der Unternehmen erfassen, um einerseits eine Vereinbarkeit mit den Kriterien eines nachhaltigen Lernortes zu überprüfen und andererseits einen Vergleich mit den individuellen Interpretationen der betrieblichen Lebenswelten aus Sicht der Auszubildenden vorzunehmen. Eine möglicherweise auftretende Lücke zwischen den CSR-Aktivitäten und einer zu gering ausgeprägten Wahrnehmung seitens der Auszubildenden könnte im Rahmen der betrieblichen Ausbildung aufgearbeitet werden. Hier eignen sich beispielsweise einerseits Erkundungen des eigenen Ausbildungsbetriebes mit dem Fokus auf CSR. Andererseits empfiehlt es sich, Auszubildenden bestehende CRS-Aktivitäten deutlicher zu kommunizieren und sie frühzeitig in die Planung, Durchführung und Evaluation von CSR-Aktivitäten (wie z. B. Spendenaktivitäten oder Marketingmaßnahmen) einzubinden. Gerade Auszubildende, die per se im Laufe der Ausbildung alle Abteilungen des Unternehmens durchlaufen, können den abteilungsübergreifenden Blick, der bei CSR-Aktivitäten häufig vorkommt und gewünscht ist, einbringen.

Literatur

Bassen, A./Jastram, S./Meyer, K. (2005): Corporate Social Responsibility: eine Begriffserläuterung. In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 6, Heft 2, 231-236.

Beckmann, M./Schaltegger, S. (2014): Unternehmerische Nachhaltigkeit. In: Heinrichs, H./Michelsen, G. (Hrsg.): Nachhaltigkeitswissenschaften. Berlin, 321-367.

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (2020): Karliczek: Digitalisierung und Nachhaltigkeit künftig Pflichtprogramm für Auszubildende. Online: https://www.bmbf.de/de/karliczek-digitalisierung-und-nachhaltigkeit-kuenftig-pflichtprogramm-fuer-auszubildende-11049.html (25.05.2020).

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit)/ UBA (Umweltbundesamt) (Hrsg.) (2020): Zukunft? Jugend fragen! Online: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/zukunft_jugend_fragen_studie_bf.pdf (25.02.2020).

Bortz, J./Schuster, C. (2010): Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. 7. Aufl. Berlin.

Busse, C./Meinlschmidt, J./Förstl, K. (2017): Managing Information Processing Needs in Global Supply Chains: A Prerequisite to Sustainable Supply Chain Management. In: Journal of Supply Chain Management, 53, Heft 1, 87-113.

Cohen, J. (1988): Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale.

Crane, A./Matten, D. (2004): Business Ethics. A Euopean Perspective. Mamaging Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: University Press.

Deckert, A/Ulmer, F. (2019). Einfach Machen! Report. Online: https://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/sites/default/files/einfach_machen_v10_desktopdrucker.pdf (20.02.2020).

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (2020a): Chancengerechtigkeit. Online: https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/Criteria/15-Chancengleichheit (29.03.2020).

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (2020b): Der Nachhaltigkeitskodex. Online: https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/DNK-Overview (29.03.2020).

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (2020c): Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen. Online: https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/Criteria/11-Inanspruchnahme-naturlicher-Ressourcen (29.03.2020).

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (2020d): Kriterien. Online: https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/Criteria (29.03.2020).

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (2020e): Ressourcenmanagement. Online: https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/Criteria/12-Ressourcenmanagement (29.03.2020).

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (2020f): Verantwortung. Online: https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/Criteria/Verantwortung (29.03.2020).

DIHK (2020): Zahlen, Daten Fakten. Online: https://www.dihk.de/resource/blob/18684/1362b4c14234f5bb78cf0856f8559153/statistik-ausbildung-2019-data.pdf (22.05.2020).

Dittrich, S./Gloger, A.-M./Masri, R./McClellan, A./Stapelfeldt, M./Stephan, I./Tober, C./Wulsdorf, H. (2019): Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2019. Online: https://www.forum-ng.org/images/stories/Publikationen/fng-marktbericht_2019.pdf (04.03.2020).

Eissen, M./Metzger, J. O./Schmidt, E./Schneidewind, U. (2002): 10 Jahre nach „Rio“ – Konzepte zum Beitrag der Chemie zu einer nachhaltigen Entwicklung. In: Angewandte Chemie, 114, 402-425.

Europäische Kommission (2001): Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen. Grünbuch: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften.

Grundei, J./Talaulicar, T. (2009): Corporate Compliance. In WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 38(2), 73-77. München.

Hantke, H./Pranger, J (2019): Nachhaltigkeits-Werte ausbilden und kommunizieren. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 4, 29-31.

Hedges, L. V./Olkin, I. (1985): Statistical methods for meta-analysis. Orlando.

Kaplan, R. M./Saccuzzo, D. P. (2013): Psychological testing: Principles, applications, and issues (8th ed.). Belmont.

Krapp, A. (1992): Konzepte und Forschungsansätze zur Analyse des Zusammenhangs von Interesse, Lernen und Leistung. In: Krapp, A./Prenzel, M. (Hrsg.): Interesse, Lernen, Leistung. Münster, 9-52.

Krapp, A. (2006): Das Interessenkonstrukt. In: Rost, D. H. (Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim, 281-290.

Lemb, W. (Hrsg.) (2015): Welche Industrie wollen wir? Frankfurt a. M.

Lüdeke-Freund, F. (2018): Unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit – Welche Rolle spielen Geschäftsmodelle? In: Bungard, P. (Hrsg.): CSR und Geschäftsmodelle. Auf dem Weg zum zeitgemäßen Wirtschaften. Wiesbaden, 29-55.

Majumdar, S. (2019): Impact of Climate Change on Insurance Industry. In: BimaQuest, 19, Heft 2, 5-15.

Massa, F./Schröder, M./Vater, C./Rettel, M./Mertineit, K.-D. (2017): Nachhaltigkeit in der Berufsbildung – Erste Erfahrungen mit dem Modellversuch ANLIN. In: Die berufsbildende Schule, 69, Heft 7/8, 265-271.

Melzig, C./Weber, H. (im Druck): Nachhaltiges Wirtschaften braucht nachhaltige (betriebliche) Lernorte. In: Panschar, M./Slopinski, A./Berding, F./Rebmann, K. ,Hrsg.): Zukunftsmodell: Nachhaltiges Wirtschaften. Bielefeld.

Pittich, D./Sobbe, E./Dieball, F./Lensing, K./Tenberg, R. (2017): Modellversuch NAUZUBI – Lernortkooperationen zum Thema Nachhaltigkeit in der Ausbildung. In: Die berufsbildende Schule, 69, Heft 7/8, 272-275.

Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (2019): Deutscher Corporate Goverance Kodex. Frankfurt/Main.

Reinecke, J. (2019): Grundlagen der standardisierten Befragung. In: Baur, N./Blasius, J. (Hrsg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden, 717-734.

Rosenthal, R. (1994): Parametric measures of effect size. In: Cooper, H./Hedges, L. V. (Eds.): The handbook of research synthesis. New York, 231-244.

Schaltegger, S. (2015): Die Beziehung zwischen CSR und Corporate Sustainability. In: Schneider, A./Schmidpeter, R. (Hrsg.): Corporate Social Responsibility. Berlin, 199-209.

Schneekloth, U. (2019): Entwicklungen bei den Wertorientierungen der Jugendlichen. In: Shell Deutschland Holding (Hrsg.): Jugend 2019. Weinheim, 103-131.

Schneekloth, U./Albert, M. (2019): Jugend und Politik: Demokratieverständnis und politisches Interesse im Spannungsfeld von Vielfalt, Toleranz und Populismus. In: Shell Deutschland Holding (Hrsg.): Jugend 2019. Weinheim, 47-101.

Sinus-Institut (Hrsg.) (2019): Klimaschutz-Umfrage: Die Jugend fühlt sich im Stich gelassen. Online: https://www.sinus-institut.de/veroeffentlichungen/meldungen/detail/news/klimaschutz-umfrage-die-jugend-fuehlt-sich-im-stich-gelassen/news-a/show/news-c/NewsItem/news-from/47/ (25.02.2020).

Slopinski, A./Panschar, M./Berding, F./Rebmann, K. (2020): Nachhaltiges Wirtschaften zwischen Gesellschaft, Ökonomie und Bildung – Ergebnisse eines transdisziplinären Projekts. In: bwp@ Spezial 17: Zukunftsdiskurse – berufs- und wirtschaftspädagogische Reflexionen eines Modells für eine nachhaltige Wirtschafts- und Sozialordnung, hrsg. v. Slopinski, A./Panschar, M./Berding, F./Rebmann, K., 1-23. Online: https://www.bwpat.de/spezial17/slopinski_etal_spezial17.pdf (18.06.2020).

Sommer, M./Rucht, D./Haunss, S./Zajak, S. (2019): Fridays for Future. Profil, Entstehung und Perspektiven der Protestbewegung in Deutschland. Online: https://www.boell.de/sites/default/files/fridays_for_future_studie_ipb.pdf (03.03.2020).

Tshang, Y. G. (2011): Corporate Governance bei Organisationskomplexität. Eine empirische Untersuchung moderierender Effekte in deutschen Aktiengesellschaften. In: Lindstädt, H. (Hrsg.): Schriften zu Management, Organisation und Information, Band 29. München.

United Nations World Commission on Environment and Development (1987): Our Common Future („Brundlandt Report“). Oxford.

Weeber, J. (2020): Klimawandel und Finanzmärkte. Wiesbaden.

Weiber, R./Mühlhaus, D. (2014): Strukturgleichungsmodellierung. Eine anwendungsorientierte Einführung in die Kausalanalyse mit Hilfe von AMOS, SmartPLS und SPSS (2. Aufl.). Berlin.

Welge, M. K./Eulerich, M. (2014): Corporate-Governance-Management. Theorie und Praxis der guten Unternehmensführung. 2. Aufl. Wiesbaden.

Westebbe, A./Logan, D. (1995): Corporate Citizenship. Unternehmen im gesellschaftlichen Dialog. Wiesbaden.

Winteler, A./Sierwald, W./Schiefele, U. (1988): Interesse, Leistung und Wissen: Die Erfassung von Studieninteresse und seine Bedeutung für Studienleistung und fachbezogenes Wissen. In: Empirische Pädagogik, 2, Heft 3, 227-250.

Zitieren des Beitrags

Slopinksi, A./Porath, J./Križan, G. M. (2020): Nachhaltigkeit in der Lebenswelt Betrieb – Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz von Corporate Social Responsibility aus Sicht kaufmännischer Auszubildender. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 38, 1-20. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe38/slopinski_etal_bwpat38.pdf (24.06.2020).