Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 32 - Juni 2017

Betrieblich-berufliche Bildung

Hrsg.: , &

Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften: Ein partizipativer Modellansatz des betrieblichen Ausbildens

Der Beitrag stellt einen partizipativen Modellansatz der betrieblichen Ausbildung vor, der die Professionalisierung des betrieblichen Ausbildungspersonals und die Entwicklung gestaltungsorientierter Ausbildungsprogramme für Auszubildende im Einzel-, Groß- und Außenhandel umfasst. Dieser Ansatz fußt auf der Programmatik einer Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE), in der Leitideen einer Zukunftsmitgestaltung zentral sind. Zunächst wird die Bedeutung der beruflichen Bildung für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung thematisiert, die als Leitstrategie der Existenz- und Wettbewerbssicherung von Unternehmen fungieren kann. Dabei werden konkret die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung von Geschäftsmodellen des nachhaltigen Wirtschaftens und der Funktion der betrieblichen Bildung skizziert. Diese Überlegungen bilden die Grundlage für den Modellversuch „Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften“ (GEKONAWI), der im Kern auf die Entwicklung, Erprobung und Verstetigung einer aus vier Modulen bestehenden Fortbildung für Ausbilder/-innen sowie betrieblicher Ausbildungsprogramme für Auszubildende im Einzel-, Groß- und Außenhandel abzielt. Es werden die dem Modellversuch zugrundeliegenden Problemstellungen sowie der Forschungs- und Entwicklungsansatz erläutert, der auf die stärkere Partizipation von Ausbilder(inne)n und Auszubildenden an unternehmerischen Grundsatzfragen und damit auf eine Sinnaufwertung betrieblicher Bildung abstellt. Im Anschluss daran wird die praktische Ausgestaltung der Fortbildungsmodule detailliert vorgestellt. Der Beitrag schließt mit einer Reflexion der aktuellen Entwicklungsschritte und Umsetzungsherausforderungen in der betrieblichen Ausbildungspraxis.

Development of business models and competencies for sustainable economics: a participatory model of in-company training

This paper presents a participatory model of in-company training, in which company training staff are professionalised and training programmes are developed which encourage trainees (working in retail, wholesale and foreign trade) to take a proactive role in shaping the company. This approach is based on the aims of vocational education and training for sustainable developments, the key agenda of which is to encourage involvement in shaping the future. At first the importance of vocational education and training for the realization of sustainable development is highlighted. This can serve as a guiding principle of the subsistence needs and competition protections of enterprises. At that the connections between the development of business models of sustainable economic activity and the function of in-company education are outlined. These considerations are the basis for the pilot project "Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften" (GEKONAWI), which focuses on the development, testing and continuation of an existing training. This training course consists of four-modules is mainly designed for trainers; it is targeting as well in-company training programs for apprentices at retail, wholesale and foreign business. The problems as well as the research and development approaches of the pilot project are going to be explained. These approaches refer to a greater participation of trainers and apprentices in entrepreneurial basic issues and thus to an appreciation of in-company education. Subsequently, the practical arrangement of the training modules will be presented in detail. The article concludes with a reflection on the current development and implementation challenges in the company-based training practise.

1 Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung: Leitstrategie der Existenzsicherung und Geschäftsmodellentwicklung von Betrieben

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ kann unter Berücksichtigung seiner historischen wie auch gegenwärtigen Verwendungen gedeutet werden als „Gegenbegriff zu ‚Kollaps‘. Er bezeichnet, was standhält, was tragfähig ist, was auf Dauer angelegt ist, was resilient ist, und das heißt: gegen den ökologischen, ökonomischen und sozialen Zusammenbruch gefeit“ (Grober 2010, 14; zitiert nach Michelsen/Adomßent 2014, 4) ist. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung beschreibt folglich die notwendige Existenzsicherung sozialer, ökologischer und ökonomischer Systeme und ihrer Subsysteme, wie es beispielsweise Unternehmungen als Bestandteile der Ökosysteme, der Gesellschaft und der Volkswirtschaft sind.

Die systemischen Vernetzungen und notwendigen Strategien zur Existenzsicherung der Gesellschaft, Ökologie und Ökonomie lassen sich mit ihren globalen, regionalen und lokalen Wirkungs- und Handlungszusammenhängen in Form von Zukunftsszenarien und -modellen abbilden, z. B. in Form von Globalmodellen zu Klimaschutz und Klimaanpassung, zur Reduktion von Umwelt- und Gesundheitsbelastungen (u. a. Stickstoffdioxid-Belastungen), zum Umgang mit Energie- und Rohstoffknappheiten, Müllproblematiken (u. a. Mikroplastik), zur Lösung von Wirtschafts- und Finanzkrisen, zur Beseitigung sozialer Ungleichheiten oder zur Vernachlässigung ethischer Verantwortung.

Um die Partizipation einzelner Sozialsysteme (wie etwa Unternehmen) an diesen übergeordneten Szenarien abbilden zu können, sind abgestufte Modelle notwendig. Für Unternehmen bieten sich sogenannte Geschäftsmodelle für nachhaltiges Wirtschaften an (vgl. dazu Schaltegger/Hasenmüller 2006; Schaltegger/Lüdeke-Freund/Hansen 2011; Schneidewind 2012): „Ein nachhaltiges Geschäftsmodell umfasst als Abbildung der Kernlogik eines Unternehmens neben dem Nutzen für den Kunden, dem Weg der Ressourcentransformation sowie den Austauschbeziehungen mit Kunden und Partnern auch die Ansätze für die Erreichung von ökologischem und sozialem Nutzen. Es zielt auf das Erreichen von ökonomischen Wertbeiträgen sowie von ökologischem und sozialem Mehrwert.“ (Ahrend 2016, 12, Hervorhebung i. O.). Geschäftsmodelle bilden folglich die Annahmen ab, nach denen sich Unternehmen mit ihren Systemorganisationen und ihren Umwelten künftig strategisch ausrichten, um einen Kollaps zu vermeiden, sprich die Existenz ihrer Unternehmung zu sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit auszubauen. In der betrieblichen Praxis lassen sich entsprechende Modelle und Szenarien mit spezifischen Instrumenten wie etwa dem Business Modell CANVAS entwerfen und abbilden (vgl. Osterwalder/Pigneur 2011). Im Hinblick auf die betrieblich-berufliche Bildung können Geschäftsmodellierungen Erklärungs-, Partizipations- und Gestaltungsfunktionen entfalten: Über sie lassen sich Unternehmensannahmen in Form von Handlungsalternativen, -zusammenhängen und -wirkungen visualisieren. Die Auseinandersetzung mit Geschäftsmodellen verlangt von Mitarbeiter(inne)n unternehmerisches, systemisches und prozessuales Denken und Handeln.

Die Verwirklichung von nachhaltiger Entwicklung ist, dies ist eine der zentralen Erkenntnisse der Nachhaltigkeits- und Umweltsystemforschung, auf konsequente und übergeordnete Lösungsansätze angewiesen: Statt kleinerer Insellösungen für einzelne Probleme und dem Vertrauen auf technologiebasierte-ökonomische Innovationslösungen (sog. Effizienz- und Konsistenzstrategien), ist vielmehr ein tiefgreifender kultureller, gesellschaftlicher und normativer Wandel notwendig, mit dem Wirtschafts- und Lebensstile stringent in Richtung einer verantwortlichen und gerechten Zukunftsgestaltung umgestellt werden (vgl. Linz et al. 2002; Lenz 2015, 47ff.; Schneidewind 2012; Speck 2016, 7). Die damit gemeinte Nachhaltigkeitsstrategie der Suffizienz „zielt darauf, dass Menschen ihr Verhalten ohne Zwang verändern und Praktiken, die Ressourcen übermäßig verbrauchen, einschränken oder ersetzen. Sie bemüht sich um einen genügsamen, umweltverträglichen Verbrauch von Energie und Materie durch eine geringe Nachfrage ressourcenintensiver Güter und Dienstleistungen. Die Suffizienzstrategie ist primär also nicht auf eine Veränderung der Energie- und Materialbeschaffenheit fixiert, sondern auf die Reduktion des Volumens benötigter Material- und Energiemengen durch eine Veränderung von Lebens- und Konsumstilen.“ (Stengel 2011, 140). Damit ist angezeigt, dass nachhaltige Entwicklung auf Partizipation und Mitgestaltung der handelnden Individuen basiert. Eine derart konsequente Umsetzung verlangt von Individuen tiefgreifende Veränderungen nicht nur in ihrem Wissen und Bewusstsein, sondern vor allem in ihren Überzeugungen, Einstellungen, Urteilsfähigkeiten und ihrer Motivation und ihren Fähigkeiten zur Mitgestaltung von Veränderungen in ihren jeweiligen sozialen Bereichen (vgl. Linz 2002, 12; Stoltenberg/Burandt 2014, 567). Bezogen auf das soziale System Unternehmen benötigen Mitarbeiter/-innen auf allen Handlungsebenen berufliche Bildung und Kompetenzen für nachhaltiges Wirtschaften (vgl. Schlömer 2009).

Eine in dieser Lesart ausgelegte Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung (BBNE) stellt eine Leit- und Basisstrategie dar, um Gesellschaft, Ökologie und Ökonomie vor dem Kollaps zu bewahren. Der BBNE liegt dabei ein partizipativer und zugleich offener Ansatz zugrunde, d. h. entsprechende Programme gilt es lernortsabhängig, berufs- und branchenspezifisch und adressatenbezogen auszugestalten. Für den Lernort Betrieb kann die BBNE verstanden werden als Triebfeder der Entwicklung zukunftsgerechter Formen des Wirtschaftens, der Erhaltung von Arbeitsplätzen in zukunftsweisenden Branchen, der Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit sowie der Gestaltung von tragfähigen Berufs- und Bildungsbiografien. Kurzum, die BBNE verbindet die Geschäftsmodellentwicklung der Betriebe mit der Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter/-innen. Neben den bereits genannten Prinzipien der Partizipation und Mitgestaltung dient die Förderung von Reflexion der Verknüpfung von organisationaler Geschäftsmodellentwicklung und individueller Kompetenzentwicklung: Individuen sollen somit dazu befähigt werden, ökologische, gesellschaftliche sowie ökonomische Verhältnisse nachhaltiger Entwicklung zu erkennen, diese zu reflektieren und sich ggf. von bisherigen wirtschaftlichen Leitmotiven zu distanzieren (vgl. Fischer 2006, 67ff.; Stoltenberg, Burandt 2014, 5).

Für die Umsetzung einer partizipativen, zukunftsgerechten Berufsausbildung für nachhaltige Entwicklung am Lernort Betrieb können die betrieblichen Ausbilder/-innen eine besondere Bedeutung einnehmen: Sie haben eine zumeist bivalente Multiplikatorenrolle als Fachexpert(inn)en und Pädagog(inn)en inne: Erstens besitzen und benötigen sie betriebliche Fachexpertise zu den Geschäfts- und Arbeitsprozessen und Geschäftsmodellen ihrer Unternehmungen. Zweitens entwickeln, organisieren und begleiten sie auf dieser Fachgrundlage Lernprozesse und -angebote in ihren Unternehmen (vgl. Bloemen et al. 2010). Zu beachten ist, dass der Ausbilderbegriff in einem engeren und in einem weiteren Sinne diskutiert wird: Im engeren Sinne bezeichnet dieser jene Person, die vornehmlich ausbildende Tätigkeiten übernehmen und vom Betrieb als Ausbildungsverantwortliche/-r gegenüber den zuständigen Stellen benannt ist (vgl. Brater/Wagner 2008, 6; Ulmer/Gutschow 2009, 48f.). Der Ausbilderbegriff im weiteren Sinne, der den Großteil des ausbildenden Personals abbildet, schließt auch die Fachkräfte mit ein, die zusätzlich zu ihren eigentlich fachlichen Aufgaben auch mit Teilaufgaben der Ausbildung betraut sind, aber nicht bei zuständigen Stellen gemeldet sind (vgl. ebd.). Nachfolgend wird der weite Ausbilderbegriff zugrunde gelegt.

Die vorgenannten Überlegungen stellen die Grundlage dar für den Modellversuch „Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften im Handel“ (kurz: GEKONAWI), der durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Der Modellversuch ist Teil des Modellversuchsförderschwerpunkts „Bildung für nachhaltige Entwicklung 2015-2019“ und wird durch die Helmut-Schmidt-Universität Hamburg (Professur Berufs- und Arbeitspädagogik) im Verbund mit der Universität Oldenburg (Fachgebiet Berufs- und Wirtschaftspädagogik) im Zeitraum 04.2016 bis 03.2019 durchgeführt. Ein zentrales Projektziel ist die Entwicklung, Erprobung und Verstetigung einer aus vier Modulen bestehenden Fortbildung für Ausbilder/-innen sowie betrieblicher Ausbildungsprogramme für Auszubildende im Einzel-, Groß- und Außenhandel. Nachfolgend werden zunächst die dem Modellversuch zugrundeliegenden Problemstellungen sowie der Forschungs- und Entwicklungsansatz (Kapitel 2) erläutert. Im Anschluss daran wird die praktische Ausgestaltung der Fortbildungsmodule detailliert vorgestellt (Kapitel 3). Der Beitrag schließt mit einer Reflexion der aktuellen Entwicklungsschritte und Umsetzungsherausforderungen in der betrieblichen Ausbildungspraxis (Kapitel 4).

2 Vierdimensionaler Modellansatz einer BBNE

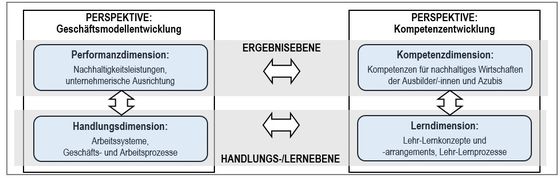

Der Modellansatz im Projekt GEKONAWI geht zurück auf verschiedene Projekte und Studien zur Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung (BBNE) und beruflichen Umweltbildung, die bis in die 1990er Jahre zurückreichen und verschiedene Domänen (u. a. Tourismuswirtschaft, Energiewirtschaft, Bauwirtschaft und Industrie) abdecken. Aus den Projekt- und Studienerfahrungen wurden Annahmen für die Theorie und Praxis formuliert und es wurde ein Referenzmodell der BBNE entwickelt (Rebmann et al. 2014; Schlömer 2009). Dieses Referenzmodell zielt darauf ab, die Geschäftsmodelle von nachhaltig wirtschaftenden Betrieben mit der Kompetenzentwicklung von beruflich Handelnden in einem Systemzusammenhang zu erfassen, zu analysieren und zu prognostizieren. Das Modell (Abb. 1) verbindet eine auf Geschäftsmodellentwicklung abzielende Perspektive, die unternehmerische Ausrichtung, Nachhaltigkeitsleistungen, Arbeitssysteme und Geschäfts- und Arbeitsprozesse fokussiert, mit einer auf Kompetenzentwicklung abstellenden Perspektive, die Lehr-Lernkonzepte, -arrangements und -prozesse sowie die resultierenden Kompetenzen für nachhaltiges Wirtschaften darstellt. Die Perspektiven werden durch vier Dimensionen (Performanz, Handlung, Lernen, Kompetenz) verbunden. Die Verbindung wurde über sozialtheoretische und lerntheoretische Annahmen begründet und empirisch ausdifferenziert (vgl. Schlömer 2009). Anhand der Dimensionen können die dem Modellversuchsvorhaben zugrundeliegenden Problemstellungen, Leitfragen und die Ziele der zu entwickelnden Fortbildungsmodule und Ausbildungsprogramms definiert werden.

Abbildung 1: Grundform des Referenzmodells der BBNE (Schlömer 2009, 35)

Abbildung 1: Grundform des Referenzmodells der BBNE (Schlömer 2009, 35)

Die Performanzdimension weist die Leistungen bzw. Performanzen nachhaltigen Wirtschaftens aus, die Handelsbetriebe z. B. durch die Vermarktung zukunftsfähiger Produktangebote, die Gestaltung öko-effizienter Logistikprozesse oder die Übernahme sozialer Verantwortung in der Lieferkette erbringen können. Diese betrieblichen und überbetrieblichen Nachhaltigkeitsleistungen bedingen domänenspezifische Nachhaltigkeitskompetenzen der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter/-innen. Hier zeigt sich die herausgehobene Funktion des Ausbildungspersonals und damit auch dessen Partizipationsmöglichkeiten an der Unternehmensentwicklung: Nur wenn die betriebliche Ausbildung auch tatsächlich zur Lösung gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsprobleme und zum Erfolg betrieblicher Geschäftsmodelle beiträgt, entfaltet sie ihre Wirkungen der Persönlichkeitsentwicklung, beruflichen Sozialisation in zukunftsfähigen Nachhaltigkeitsberufen und Qualifizierung für Nachhaltigkeitsmärkte (vgl. Rebmann/Schlömer 2013).

Dabei ergibt sich folgende Problemstellung: Es ist ungeklärt, auf welche Strategien, Geschäftsmodelle und Methoden des nachhaltigen Wirtschaftens die Kompetenzentwicklung in Handelsberufen zu beziehen ist. In den letzten Jahren sind Ansätze aus unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien entstanden. So plädiert Schneidewind (2012, 68) für eine „Substitution bzw. Modifikation bestehender Bedarfe der Konsumenten [durch] Entwicklung eines Business Case der Suffizienz“. Dagegen liegt dem Industrial Ecology Management die Konsistenzstrategie zugrunde, die einen nachhaltigen Konsum am „Vorbild der Natur“ und ökologisch verantwortliche Stoffströme konzeptualisiert (vgl. Weller 2012, 93). Ebenso werden Effizienzstrategien im Sustainable Marketing diskutiert, die Kundenbedürfnisse durch energie- und ressourcenoptimierte Handelsprozesse, Produkte und Dienstleistungen bedienen (vgl. Meffert/Kenning/Kirchgeorg 2014, 123). Notwendig ist eine grundständige fachliche Analyse, um die von Fischer (2005, 803) geforderte Umorientierung der BBNE an alternativen Wirtschaftsansätzen in der Ausbildungspraxis umzusetzen.

Mit der betrieblichen Umsetzungspraxis von Nachhaltigkeitsstrategien ergibt sich ein zweites Problem der Handlungsdimension der BBNE: Die Mitarbeiter/-innen im operativen Tagesgeschäft partizipieren zu schwach an der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Geschäftsmodelle (vgl. Ehnert/Harry/Zink 2014). Viele Forschungs- und Praxisprojekte fokussieren zwar zweifelsohne wichtige allgemeine Anliegen einer BBNE, bspw. Themen wie „nachhaltige Essgewohnheiten am Arbeitsplatz“ (Schultz/Seebacher 2011, 105), diese sind i. d. R. jedoch nur bedingt bzw. überhaupt nicht relevant für die betriebliche Geschäftsmodellentwicklung. Weiterhin wird in der BBNE nach wie vor stark auf statisch vorgezeichnetes Umweltverhalten hin geschult. Stattdessen sollte berufliche Ausbildung für offenes, komplexes und eigenverantwortliches Mitgestalten von Geschäftsmodellen des nachhaltigen Wirtschaftens sensibilisieren, befähigen und einbinden. Im Hinblick auf die Ausgestaltung der betrieblich-beruflichen Ausbildung in Geschäfts- und Arbeitsprozessen ist zu analysieren und zu klären, welche Handlungsfelder und -muster der Mitgestaltung von Geschäftsmodellen für nachhaltiges Wirtschaften für Mitarbeiter/-innen und Auszubildende ermittelt werden können. Diese Klärung und Analyse ist angesichts der hohen fachlich-prozessualen Komplexität und der strategischen Bedeutung, die sich bspw. im betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement, bei der Schaffung nachhaltiger Produktportfolios oder der Einrichtung eines Sustainable Marketings ergeben, eine methodisch-anspruchsvolle Aufgabe, für die die betrieblichen Ausbilder/-innen umfassend professionalisiert werden müssen. Häufig sind entsprechende Mitgestaltungsoptionen für Sachbearbeiter/-innen und Facharbeiter/-innen in den Betrieben erst noch aufzudecken und systematisch für den Zugang einer BBNE aufzubereiten (vgl. Bloemen et al. 2010).

Für die Handlungsfelder des nachhaltigen Wirtschaftens in Handelsberufen gilt es gangbare Lehr-Lernkonzepte, -arrangements und -prozesse in der Lerndimension zu entwickeln. Dabei ergibt sich folgende Problemstellung: Obgleich Erkenntnisse aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung und Umweltbildung belegen, dass „Umweltbewusstsein“ und „Nachhaltigkeitswissen“ nur bedingt Triebfedern für „Umweltverhalten“ sind (Grunenberg/Kuckartz 2003; de Haan/Kuckartz 1996), existieren nur wenige Lernkonzepte, die sich von diesen tradierten Annahmen lösen. Gleichwohl wurden aus der jüngsten Modellversuchsreihe des BIBB wichtige didaktische Leitlinien der BBNE gewonnen (Vollmer/Kuhlmeier 2014): Demnach sind Lehr-Lernkonzepte aus beruflichen Handlungsfeldern zu entwickeln und auf Ansprüche der BBNE zu beziehen, d. h. die o. g. Nachhaltigkeitsstrategien, das Retinitätsprinzip sowie die Produkt- und Prozessperspektiven nachhaltigen Wirtschaftens definieren Lernsituationen. Auf Basis wirtschaftsdidaktischer Prinzipien werden Lernangebote geschaffen, die Erfahrungen der Mitgestaltung, Partizipation und Selbstwirksamkeit des eigenen Handelns befördern (vgl. Rebmann et al. 2014). Diese Erfahrungen sind Teil der Wahrnehmung beruflich Handelnder, dass ihr Nachhaltigkeitshandeln einen positiven Nutzen stiftet.

Zur Ausgestaltung der Lernangebote ergeben sich folgende Fragen: Welche Bildungs- und Lernangebote eignen sich, um die Zielgruppe der Ausbilder/-innen und die in der Umsetzung von Ausbildungsprogrammen zu adressierende Zielgruppe der Auszubildenden für eine Mitgestaltung des nachhaltigen Wirtschaftens zu sensibilisieren, zu motivieren und zu befähigen? Konkret: Welche Bildungsgangformate (z. B. Module), Lernformen (formell, informell), Lernorte (schulisch, betrieblich), Lerngegenstände (immateriell, materiell), Lernarrangements und -konzepte (z. B. Projekt-, Portfoliomethode, Coaching, Aufgaben) sowie Lernmedien (z. B. Simulationen, Social Media) sollen in Lehr-Lernsettings arrangiert werden?

Mit Blick auf den Outcome dieser Lehr-Lernprozesse, der sich als Kompetenzdimension der BBNE abbilden lässt, ergibt sich eine weitere Problemstellung, die Vollmer und Kuhlmeier (2014, 202) treffend benennen: Bisher liegt kein passendes Modell nachhaltigkeitsorientierter Kompetenzen vor, das die Spezifität der beruflichen Ausbildung abbilden könnte. Das allgemeine Konzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mit der Modellierung von Gestaltungskompetenz hat „für die BBNE keine hinreichende Grundlage bilden können, da sie wenig Anhaltspunkte für die konkrete Planung von nachhaltigkeitsbezogenen Lehr-Lern-Arrangements geben“.

Für die Programmentwicklung beruflicher Ausbildung sind im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit der Auszubildenden daher grundlegend folgende Fragen zu bearbeiten: Welche fachlich-methodischen Gestaltungskompetenzen inner- und außerhalb von Berufsdomänen können beruflich Handelnde in die Gestaltung von nachhaltiger Entwicklung einbringen? Welche moralisch-ethischen Kompetenzen werden für das berufliche Agieren im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Sozialem benötigt? Welche Sozial- und Kommunikationsfähigkeiten sind für das Aushandeln nachhaltiger Leistungserstellungen in Betrieb, Beruf und Arbeit relevant? Um diese Teilkompetenzen des nachhaltigen Wirtschaftens bei Auszubildenden befördern zu können, bedarf es einer fundierten pädagogischen Professionalität der Ausbilder/-innen. Professionell handelnde Ausbilder/-innen benötigen dabei eine Professionalität in der Lernberatung, der Lernprozessgestaltung und -begleitung sowie in der Gestaltung von Bildungsplanung und Bildungsmanagement (vgl. Faßhauer/Vogt 2013, 4f.). Der bundeseinheitlich geregelte Fortbildungsabschluss „Geprüfter Berufspädagoge/Geprüfte Berufspädagogin“ nimmt dieses Handlungsprofil bereits auf und bildet für eine Ausbilder/-innen-Professionalisierung in der BBNE eine gut geeignete Referenz ab.

Die beschriebenen vier Dimensionen des Referenzmodells einer BBNE bilden die Grundlage des Modellversuchs. Nachfolgend wird vor allem die praktische Ausgestaltung einer Professionalisierung des Ausbildungspersonals zur Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften dargelegt. Damit wird ein partizipativer Professionalisierungs- und Ausbildungsansatz verfolgt, der Ausbilder/-innen und Auszubildende zur betrieblichen Mitbestimmung von Unternehmensentscheidungen sowie zum Intrapreneurship befähigt. Derzeitige Ausbildungsprogramme sind vornehmlich auf eine operative Mitgestaltung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen ausgelegt. So lassen sich nur bedingt Grundsatzfragen von Beruf, Betrieb und Arbeit mitgestalten, da Geschäftsprozesse letztlich das Ergebnis bereits getroffener Unternehmensentscheidungen darstellen. Konsequenterweise müsste eine partizipative Ausbildung auf einer höheren Ebene der Unternehmensführung ansetzen. Der Modellversuch GEKONAWI soll also diese Grundsatzfragen mit einer betrieblichen Mitgestaltung verbinden.

3 Versuch der Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung im Handel

3.1 Modellversuchsstränge im Überblick

Die Modellversuchsforschung eignet sich sehr gut, um Szenarien und innovative Konzepte der Existenzsicherung durch Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften zu erproben und zu verstetigen. Unter Modellversuchsforschung wird gemäß Sloane (1992, 10; 2007, 24) eine Forschung verstanden, die „Erkenntnisse über und durch die Veränderung in sozialen Feldern gewinnen [sollte]“. Demnach sind nicht die Veränderungen kennzeichnend für die Modellversuchsforschung, sondern die sich auf die Veränderungen beziehende Forschung. Im Modellversuch GEKONAWI wird daher differenziert zwischen einem Praxisstrang, der die Veränderung im sozialen Feld „betriebliche Ausbildung für nachhaltiges Wirtschaften“ bewirken soll und einem Forschungsstrang, der diese Veränderungen in einem theoretischen und empirischen Modell abbilden soll. In der Nachhaltigkeitsforschung wird analog zum Begriff des Modellversuchs häufig von Reallaboren gesprochen (vgl. Schneidewind 2014), mit denen Versuche gemeint sind, gegenstandsangemessene, zukunftsfähige Ansätze für ökologisch, sozial und ökonomisch verantwortliches Wirtschaften zu entwerfen, zu erproben und zu implementieren, um den Kollaps, wie er z. B. am Aussterben des inhabergeführten Einzelhandels zu beobachten ist, zu vermeiden.

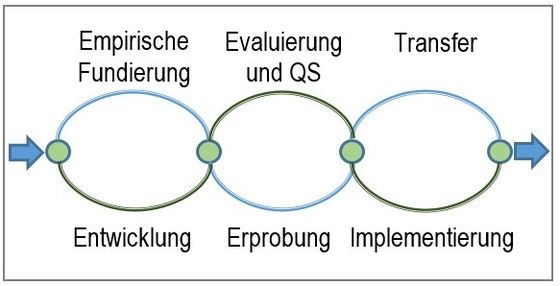

Im Modellversuch werden im o.g. Sinne der Modellversuchsforschung zwei parallel verlaufende und verbundene Versuchsstränge der Forschung und Praxis verfolgt (Abb. 2). Der Praxisstrang zielt auf die Entwicklung, Erprobung und Implementierung der Modulfortbildung und der betrieblichen Ausbildungsprogramme für nachhaltiges Wirtschaften im Einzel-, Groß- und Außenhandel ab. Dieser Strang bildet folglich den Versuch der Implementierung einer BBNE ab. Konkret sollen vier Fortbildungsmodule sowohl eine fachpraktische und -theoretische als auch eine pädagogisch-didaktische Professionalität befördern, sodass die Ausbilder/-innen die Geschäftsmodellentwicklung in ihren Betrieben als Ausgangspunkt der Kompetenzentwicklung ihrer Auszubildenden nehmen können.

Die Entwicklung und Erprobung der vier Module erfolgt in drei Durchläufen, dabei sind durch die Beteiligung verschiedener Praxispartner (Kammern, Handelsverbände, Handelsinitiativen, Promotorenunternehmen, Berufsbildende Schulen) verschiedene Settings möglich. Im ersten Erprobungsdurchlauf findet eine Erprobung im Bezirk der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg statt. Die nachfolgenden Erprobungen könnten zum einen auch im Kontext der Bildungsprogramme von Verbänden, Gewerkschaften oder freien Anbietern erfolgen oder zum anderen als „Inhouse-Fortbildung“ für einzelne Handelsinitiativen oder Unternehmensgemeinschaften, die nachhaltiges Wirtschaften als Existenzsicherung und zu dessen Umsetzung die betriebliche Bildung identifizieren. Dadurch kann ein regionaler, temporaler und vertikaler Transfer der Modellversuchsergebnisse befördert werden (vgl. dazu Kuhlmeier/Vollmer 2015, 34). Mit dem Transfer ist bereits auf den Forschungsstrang des Modellversuchs verwiesen, er zielt auf die empirische Fundierung, Evaluierung und Qualitätssicherung (QS) sowie den Transfer der Modulfortbildung ab. Im vorliegenden Diskussions- und Reflexionsbeitrag wird nachfolgend der Praxisstrang näher betrachtet.

Abbildung 2: Forschungs- und Praxisstränge im Modellversuch GEKONAWI

Abbildung 2: Forschungs- und Praxisstränge im Modellversuch GEKONAWI

3.2 Inhalte, Methoden und Ziele der vier Fortbildungsmodule

Im Praxisstrang werden vorranging die Berufsausbildungen zum/zur „Kaufmann//Kauffrau im Einzelhandel“ und „Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel“ berücksichtigt, es könnten bedarfsweise auch weitere kaufmännische Berufe im Dienstleistungsbereich, in der Logistik sowie im Handwerk und vor allem in speziellen Handelsdomänen (z. B. Automobilkaufmann/Automobilkauffrau) aufgenommen werden.

Die vier Fortbildungsmodule „Performanz“, „Handlung“, „Lernen“ und „Kompetenz“ sind als Präsenzseminare mit jeweils 15 Unterrichtsstunden angelegt (Abb. 3). Die Module befähigen die teilnehmenden Ausbilder/-innen, nach jedem Modul eigene projektförmige Ausbildungsprogramme für nachhaltiges Wirtschaften schrittweise zu entwickeln. Die Entwicklung und Erprobung dieser Programme durch die Ausbilder/-innen sollen tutoriell und beratend begleitet werden. Die Fortbildungsmodule und Ausbildungsprogramme sind eng miteinander verzahnt, sie beinhalten die betriebsspezifische Geschäftsmodellierung und BBNE-Konzeptionierung, die Analyse, Modellierung und Maßnahmen zur Mitgestaltung von nachhaltigem Wirtschaften, die Erprobung der Ausbildungsplanung einer BBNE im Betrieb sowie die Bilanzierung und Bewertung erworbener Nachhaltigkeitskompetenzen.

Abbildung 3: Struktur und Ablauf der Modulfortbildung

Abbildung 3: Struktur und Ablauf der Modulfortbildung

Im Folgenden werden die vier Module im Detail mit ihren jeweiligen Inhalten, Lern- und Arbeitsgegenständen, Konzepten und Methoden sowie den entsprechenden Lernzielen vorgestellt.

3.2.1 Entwicklung von Geschäftsmodellen des nachhaltigen Wirtschaftens

Dem ersten Modul (Performanz) liegt die in Abb. 4 dargestellte Konzeption der Geschäftsmodellentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften zugrunde. D. h. Unternehmen adaptieren gesamtgesellschaftliche und volkswirtschaftliche Nachhaltigkeitsstrategien der Suffizienz, Konsistenz und Effizienz zur Ausgestaltung solcher betrieblicher Geschäftsmodelle, die sowohl Beiträge zu branchenspezifischen ökologischen, sozialen und ökonomischen Zielen einer nachhaltigen Entwicklung liefern als auch eine Umsatzsteigerung, Kostenreduktion und Risikominimierung und damit insgesamt eine Wertschöpfung durch nachhaltiges Wirtschaften in den Betrieben generieren. Allgemein beschreiben Geschäftsmodelle (1) das Nutzenversprechen des Betriebs gegenüber Konsumenten, (2) die dafür notwendigen Wertschöpfungsprozesse zur Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, (3) die den Mehrwert abbildenden finanzwirtschaftlichen Ströme, (4) notwendige materielle und immaterielle Ressourcen sowie (5) die für Steuerung und Management erfolgskritischen Prozesse (vgl. Müller-Stewens/Lechner 2011, 375). Im Hinblick auf nachhaltige Geschäftsmodelle sind zudem einzubeziehen (6) die aus dem Nutzenversprechen initiierten und am Markt bestehenden Konsummuster. Hier zeigt sich die besondere Schnittstellenbedeutung des Handels, der nachhaltige Lebensstile durch Angebote schaffen kann. Zentral für die Mittlerrolle des Handels sind (7) Kommunikations-und Interaktionsprozesse, die den Wandel im Verbraucher- und Käuferverhalten hin zum nachhaltigen Konsum über Schnittstellen bis zum Produzenten am Anfang der Lieferkette zurückkoppeln (vgl. Wildner 2014).

Diese in Abb. 4 beschriebene Geschäftsmodellentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften wird im ersten Modul unmittelbar auf die Ausbildungsdomänen im Handel angewandt. Die in den Verordnungen über die Berufsausbildung zum/zur Kaufmann//Kauffrau im Einzelhandel und Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel ausgewiesenen Ausbildungsberufsbilder und entsprechenden Ausbildungsrahmenpläne lassen sich weitreichend durch die o. g. Inhalte einer BBNE als Geschäftsmodellentwicklung im Handel operationalisieren. Exemplarisch soll dies für das Ausbildungsberufsbild der Kaufleute für Groß- und Außenhandel skizziert werden, hier ließen sich alle fünf in § 4(1) der Verordnung aufgeführten Felder auf die Geschäftsmodellentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften beziehen. Hervorzuheben sind dabei die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu „1.2 Organisations- und Entscheidungsstrukturen“, „1.4 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“, „1.5 Umweltschutz“ und „4. Information und Zusammenarbeit“ (bzgl. „Steuerung und Management“ in Abb. 4), „2. Beschaffung und Logistik“ (bzgl. „Wertschöpfungsprozesse“ in Abb. 4), „3. Vertrieb und Kundenorientierung“ (bzgl. „Nutzenversprechen“ und „Konsummuster“ in Abb. 4) sowie „5. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle“ (bzgl. „Finanzwirtschaftliche Ströme“ in Abb. 4). Die curricularen Vorgaben ermöglichen folglich durchaus eine Förderung der Partizipation von Auszubildenden an unternehmerischen Grundsatzentscheidungen und der Mitgestaltung von Geschäftsmodellen des nachhaltigen Wirtschaftens. Zumindest lassen sich in den Berufsbildern Anknüpfungspunkte ableiten. Gleichwohl ist in der Praxis der Betriebsausbildung sicherlich nicht davon auszugehen, dass Kompetenzen des unternehmerischen Denkens und Handelns auch tatsächlich konsequent befördert werden. Die ersten Praxiserfahrungen im Modellversuch bestätigen diese Annahme nachdrücklich.

Abbildung 4: Geschäftsmodell für nachhaltiges Wirtschaften

Abbildung 4: Geschäftsmodell für nachhaltiges Wirtschaften

Daher werden im ersten Modul folgende Lernziele zur Professionalisierung der Ausbilder/-innen verfolgt: Im Hinblick auf eine fachliche Fundierung ermitteln und erläutern die Ausbilder/-innen konzeptgeleitet für ihre Betriebe Geschäftsmodelle und Strategien (Suffizienz, Konsistenz, Effizienz) des nachhaltigen Wirtschaftens. Innerhalb des betrieblichen Ausbildungsprogramms werden die Auszubildenden durch die Ausbilder/-innen dazu angeleitet, Geschäftsmodelle für nachhaltigen Wirtschaften auf Basis praxisnaher Methoden (CANVAS) zu entwerfen und abzubilden. Weiterhin bewerten die Ausbilder/-innen konkrete Beiträge und Leistungen ihrer Betriebe zur nachhaltigen Entwicklung und entwickeln entsprechende Arbeits- und Lernaufgaben für ihre Auszubildenden. Schließlich definieren die Ausbilder/-innen die Funktionsweise einer BBNE und skizzieren Implementierungsstrategien am Beispiel ihrer Betriebe.

3.2.2 Nachhaltiges Handeln in Arbeitssystemen und Geschäfts- und Arbeitsprozessen

Im zweiten Modul (Handlung) werden die Geschäftsmodelle für nachhaltiges Wirtschaften im Hinblick auf die involvierten betrieblichen Handlungs- und Arbeitssysteme mit einem theoretisch und empirisch abgesicherten Verfahren der mehrstufigen Prozessanalyse bearbeitet (vgl. Rebmann/Schlömer 2009). Von der Wertschöpfungskette ausgehend werden berufsspezifische Arbeitssysteme mit darin enthaltenen Geschäftsprozessen identifiziert, die eine besondere Nachhaltigkeitsrelevanz aufweisen (Abb. 5). Dann werden die einzelnen Arbeitssysteme sowie Geschäfts- und Arbeitsprozesse mit der Methode der ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK) detailliert erfasst. Zur Anwendung kommen Softwareanwendungen, die für Betriebe und berufliche Schulen anschlussfähig sind, so liegen inzwischen eine Vielzahl an Modellierungsanwendungen mit unterschiedlichen Komplexitäts- und Anspruchsgraden vor. Auf dieser Basis werden betriebsspezifische Modifizierungsmöglichkeiten in die Modellierungen eingearbeitet sowie Handlungspläne und Checklisten abgeleitet.

Abbildung 5: Beispiel einer Handlungs- und Arbeitssystemanalyse (Schlömer 2009, 235)

Abbildung 5: Beispiel einer Handlungs- und Arbeitssystemanalyse (Schlömer 2009, 235)

Entsprechend der vorgenannten Inhalte und Methoden ergeben sich entsprechende Modullernziele. So analysieren die Ausbilder/-innen betriebliche Arbeitssysteme, die eine Mitgestaltung der Geschäftsmodelle für nachhaltiges Wirtschaften und dadurch eine unternehmerische Partizipation von Mitarbeiter(inne)n und Auszubildenden ermöglichen. Es geht also zunächst um die Frage, welche Mitarbeiter/-innen im Unternehmen eine nachhaltige Entwicklung mitgestalten können. Während der Moduldurchführung modellieren die Ausbilder/-innen die Geschäfts- und Arbeitsprozesse dieser Systeme und bestimmen betriebsspezifische Modifizierungsmöglichkeiten. Diese Modellierungstechniken überführen die Ausbilder/-innen in das betriebliche Ausbildungsprogramm, d. h. sie entwickeln didaktisch angepasste Lernangebote für ihre Auszubildenden, mit denen die Arbeitsprofile der Auszubildenden als Prozesslandkarten abgebildet werden. Zur Ausrichtung der Geschäfts- und Arbeitsprozesse auf nachhaltiges Wirtschaften entwickeln sowohl die Ausbilder/-innen während der Modulfortbildung als auch danach die Auszubildenden im betrieblichen Ausbildungsprogramm Handlungspläne und Checklisten zur Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategien und Geschäftsmodelle für nachhaltiges Wirtschaften (Performanz) in die Betriebsprozesse. Darüber hinaus zeigen die Ausbilder/-innen ihren Auszubildenden beruflich-betriebliche Perspektiven und berufsbiografische Möglichkeiten der Partizipation an einer nachhaltigen Entwicklung auf.

3.2.3 Lehr-Lernprozesse für nachhaltiges Wirtschaften

Im dritten Modul (Lernen) werden – stringent auf die zuvor identifizierten Geschäfts- und Arbeitsprozesse des nachhaltigen Wirtschaftens bezogen – folgende Methoden und Instrumente angewandt: Die Lernbedarfe werden anhand kompetenzorientierter Checklisten erhoben, die in diversen Anwendungen erprobt wurden und im Hinblick auf die im Modellversuch betrachteten Handelsberufsdomänen angepasst werden (vgl. Rebmann/Tenfelde 2008). Zur Bestimmung und Gestaltung der Lernmöglichkeiten im Prozess der Arbeit werden spezifische Kriterien angewandt (vgl. Frieling et al. 2006). Damit lassen sich Arbeitsumgebungen und die darin enthaltenen Prozessausschnitte von Arbeitsplätzen anhand der lernförderlichen Dimensionen der „Selbstständigkeit“, „Partizipation“, „Komplexität“, „Variabilität“, „Kommunikation und Kooperation“, „Information“ sowie des „Feedbacks“ hinsichtlich sinnvoller Umgestaltungen („Re-Design“) analysieren. Für die betriebliche Ausbildungsplanung wird ein Verfahren genutzt, das ein produkt-, prozess- und aufgabenorientiertes sowie insbesondere auf die Gestaltung von neuen Geschäft- und Arbeitsprozessen abzielendes Vorgehen ermöglicht. Zudem geht es von der Annahme selbstgesteuerter Lernprozesse aus. Dazu wird der Advance Organizer (vgl. Konrad 2014, 213f.), der bereits zur Begleitung der Lernprozesse der Ausbilder/-innen während der gesamten vier Module dient, auch zur Umsetzung des betrieblichen Ausbildungsprogramms eingesetzt.

Zur didaktischen Gestaltung der betrieblichen Ausbildung für nachhaltiges Wirtschaften entsprechend des o. g. Designs erwerben die Ausbilder/-innen insbesondere Kompetenzen zur professionellen Lernberatung, Lernprozessgestaltung und Lernbegleitung im Kontext der BBNE. Die didaktische Professionalisierung geht demzufolge von Ansätzen des selbstgesteuerten Lernens aus, in denen Lehrende nicht als Wissensvermittler, sondern als Lernbegleiter/-innen und Lernberater/-innen auftreten. Zunächst beschreiben und kennzeichnen die Ausbilder/-innen im Modul Ansätze und Methoden der Lernbedarfserhebung im Hinblick auf die Mitgestaltung zum nachhaltigen Wirtschaften. Während des Modulunterrichts arbeiten die Ausbilder/-innen Konzepte für Lernbedarfserhebungen in ihren Betrieben heraus, die sie sodann mit ihren Auszubildenden im Rahmen der betrieblichen Ausbildungsprogramme betriebsspezifisch durchführen. Die Ausbilder/-innen wenden dabei Lernsettings an, mit denen die Auszubildenden auch selbst ihr vorhandenes Wissen und Knowhow ermitteln können. Daran schließt die Gestaltung informeller Lernprozesse durch eine Lernförderlichkeitsbewertung und Anreichung der Geschäfts- und Arbeitsprozesse um Lernpotenziale an. Danach entwickeln die Ausbilder/-innen systematische Lehr-Lernarrangements und -konzepte sowie Arbeits- und Lernaufgaben, die selbstorganisierte Lernprozesse auslösen. Dies soll es den Auszubildenden ermöglichen, eigenverantwortlich betriebsspezifische Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu konstruieren und somit ihre Partizipation an der Unternehmenszukunft zu entfalten

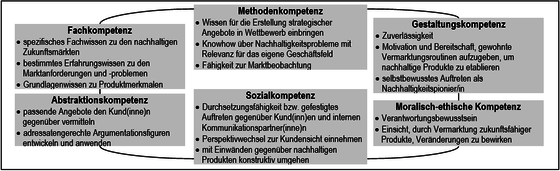

3.2.4 Kompetenzen für nachhaltiges Wirtschaften bilanzieren

Für die im vierten Modul (Kompetenz) durchzuführende Kompetenzbilanzierung und -profilierung mit ihren zwei Ausrichtungen auf die pädagogische Professionalität der Ausbilder/-innen in der BBNE einerseits und auf die berufliche Handlungsfähigkeit für nachhaltiges Wirtschaften der Auszubildenden andererseits, kommen bewährte Methoden und Instrumente zum Einsatz. So wird die Ausbilder(innen)expertise mit Elementen eines Reflexionsinstrumentes bilanziert, das sich in der Lehrer(innen)bildung bereits bewährt hat und für die Domäne der betrieblichen Ausbildung im Modellversuch modifiziert wird (vgl. Jahncke 2015). Die Bilanzierung der beruflichen Handlungsfähigkeit der Auszubildenden erfolgt mittels eines Konzepts, das die Ziele der beruflichen Handlungsfähigkeit entsprechend der jeweiligen Ausbildungsberufsbilder mit den spezifischen Kompetenzen für nachhaltiges Wirtschaften verzahnt (vgl. Schlömer 2009). Das Konzept basiert auf systemisch-konstruktivistischen Theorieannahmen und gewährleistet zwei wichtige didaktische Voraussetzungen bzgl. der Anschlussfähigkeit an die vorherigen Module. Erstens werden mittels geschäftsprozessorientierter und handlungsbezogener Checkfragen konsequent Bezüge zu den betrieblichen Geschäftsmodellen und Arbeitssystemen für nachhaltiges Wirtschaften hergestellt. D. h. die Kompetenzausprägungen der Auszubildenden werden ausgehend von den in Abb. 6 exemplarisch gezeigten Geschäfts- und Arbeitsprozessen ermittelt. Abb. 6 zeigt beispielhaft ein Kompetenzprofil von Geschäftsfeldleiter(inne)n in Industriebetrieben. Zweitens sind die in den Kompetenzprofilen enthaltenen Teilkompetenzen in einer Kreisstruktur verbunden und bilden die im dritten Modul behandelten vollständigen Lernprozesse als Kompetenzoutcome ab.

Abbildung 6: Kompetenzprofil für nachhaltiges Wirtschaften von Geschäftsfeldleiter(inne)n (vgl. Schlömer 2009, 285)

Abbildung 6: Kompetenzprofil für nachhaltiges Wirtschaften von Geschäftsfeldleiter(inne)n (vgl. Schlömer 2009, 285)

Es ergeben sich folgende Lernziele für das vierte Modul: Die Ausbilder/-innen lernen Ansätze und Methoden der Profilierung und Bilanzierung von Kompetenzen kennen und entwickeln Umsetzungskonzepte für ihre eigenen Betriebe. Die Kompetenzbilanzierung und -profilierung wird in zwei Ausrichtungen ausdifferenziert: Es sollen sowohl die pädagogische Professionalität der Ausbilder/-innen in der BBNE als auch die Kompetenzen für nachhaltiges Wirtschaften der Auszubildenden eingeschätzt und bewertet werden. Zur Bewertung ihrer erworbenen Ausbildungsexpertise in der BBNE und zur Ableitung weiterer Professionalisierungsziele werden einschlägige Modelle aus der pädagogischen Professionsforschung zur Orientierung gewählt (vgl. Baumert/Kunter 2006; Brunner et al. 2006). Die in diesen Modellen enthaltenen Kompetenzbereiche des Reflexionswissens, der Überzeugungen, der Werthaltungen, der motivationalen Orientierungen sowie der selbstregulativen Fähigkeiten werden im Modul auf die typischen Handlungsfelder der Ausbilder/-innen in der BBNE angewandt. In der Praxisphase der betrieblichen Ausbildungsprogramme erstellen die Ausbilder/-innen methodengeleitet mit ihren Auszubildenden Kompetenzprofile, die sie in Relation stellen zu den betrieblichen Performanzen. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit sie ihre Kompetenzen bereits zur Mitgestaltung der betrieblichen Geschäftsmodelle des nachhaltigen Wirtschaftens (Partizipationsansatz) einbringen konnten. Weiterführend vergleichen Ausbilder/-innen und Auszubildende die Kompetenzprofile mit den Arbeitsmarktperspektiven und -anforderungen in den Green Jobs im Handel. Aus den Vergleichen formulieren die Ausbilder/-innen berufsbiografische Empfehlungen und entwickeln Förder- und Beratungsmaßnahmen für ihre Auszubildenden.

3.3 Methodische Verschränkung der vier Module

Zur übergreifenden Verschränkung der einzelnen Methoden und Konzepte in den vier Modulen wird eine technische Lernumgebung eingesetzt. Die Grundfunktionen der Lernumgebung sind die Bereitstellung und Dokumentation der Arbeitsmaterialien, der Arbeitsergebnisse, der Basisliteratur und weiterführenden Texte und Leitfäden, die Einrichtung eines Forums zum gegenseitigen Erfahrungs- und Knowhowaustausch und die Einbindung von multimedialen Inhalten (Videotutorien). Über diese Grundfunktionen hinaus wird ein sogenannter Advance Organizer eingesetzt, der nach (Konrad 2014, 213f.) folgende allgemeine Funktionen aufweist: „Der Advance Organizer (auch Pre-Organizer) ist ein Element der Unterrichtsgestaltung, das den Lernenden das Erfassen der Lerninhalte erleichtern soll. Die Methode bietet einen vorauslaufenden grafischen oder textbezogenen Überblick zu nachfolgenden Lerninhalten. Wichtig ist, dass sich die gewählte Organisation logisch auf einer höheren Ebene als der präsentierte Stoff selbst befinden muss. Sie versteht sich als eine Metaperspektive. Das Konzept erleichtert insbesondere die Vernetzung neuer Sachverhalte mit dem eigenen Vorwissen […].“

In der Modulfortbildung sollen sämtliche im Laufe der vier Präsenzmodule generierten Lehrinhalte, Arbeitsmaterialien sowie Arbeits- und Lernergebnisse der Teilnehmer/-innen nach der in den Abb. 1 und 3 illustrierten Modellstruktur geordnet werden. Diese Modellstruktur erleichtert es den Teilnehmer(inne)n in der Vor- und Nachbereitung der Präsenzseminare, die vier Dimensionen der Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften in ihren Zusammenhängen zu verstehen. Konkret soll diese Metastruktur die Teilnehmer/-innen dabei unterstützen, die jeweils in den vier Modulen behandelten Ansätze, Instrumente und Methoden der BBNE zunächst zu verorten und dann im nächsten Schritt aufeinander zu beziehen. Die Struktur und die Vorgaben des Advance Organizer sollen dabei so offen gestaltet sein, dass die Ausbilder/-innen ihr eigenes Vorwissen, ihr Knowhow und ihre subjektiven Theorien sowie ihre betriebsspezifischen Anforderungen einbringen können.

4 Zwischenfazit und kritische Reflexion der Versuchsziele

Zur empirischen Ausdifferenzierung der vorgestellten vier Module wurden im Herbst 2016 vier den Modulinhalten entsprechende Wissenschaft-Praxis-Workshops zum nachhaltigen Wirtschaften und Ausbilden durchgeführt. An den Workshops (jeweils 3,5 Stunden Umfang) nahmen Expert(inn)en aus Forschung und Praxis teil, sodass Forschungsparadigmen, innovative Ansätze und aktuelle Ergebnisse der Nachhaltigkeitsforschung einerseits mit den Modellen, Konzepten, Positionen und Erfahrungen der Unternehmens- und Ausbildungspraxis andererseits verbunden werden konnten. Dabei wurden insbesondere die Modellannahmen (Kap. 2) und Kernelemente der Fortbildungsmodule (Kap. 3) auf den Prüfstand gebracht. Bereits in dieser frühen Projektphase wurde deutlich, dass der im Modellversuch eingeschriebene partizipationsorientierte Ansatz der Verknüpfung von Geschäftsmodellentwicklung und Kompetenzentwicklung auf der einen Seite sehr große Potenziale zur Existenz- und Zukunftssicherung im Handel anbietet, auf der anderen Seite aber von den beteiligten Unternehmen ein signifikantes Maß an Veränderungsbereitschaft und Offenheit, Mut sowie Kreativität und Innovationskraft abverlangt. Schon vor dem Start des ersten Durchlaufs der Fortbildung stößt das Vorhaben vor allem bei den Unternehmen auf eine positive Resonanz, die die Bedeutung der eigenen betrieblichen Bildung für die Zukunftsausrichtung und Existenzsicherung ihres Geschäfts bereits erkannt haben. Folglich ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Modellversuch die Bereitschaft der Unternehmensleitung, ihre Ausbilder/-innen und Auszubildenden an Fragen der Geschäftsmodellentwicklung partizipieren zu lassen und ihr Personal für die Dauer der Fortbildung freizustellen. Dass eine derart umfangreiche Investition in die berufliche Weiterbildung ihrer Ausbilder/-innen für die Unternehmen alles andere als selbstverständlich ist, lässt sich aus den Daten zum Weiterbildungsverhalten in Deutschland (vgl. BMBF 2015) herleiten. Für das Jahr 2014 zeigten die Ergebnisse des Adult Education Survey (vgl. ebenda 2015, 23), dass 37 % der Befragten (n=3.100) an einer betrieblichen Weiterbildung teilnahmen. Diese hohe Teilnahmequote ist allerdings zu relativieren durch sehr geringe Zeitumfänge der betrieblichen Weiterbildung. Der Mittelwert der betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten beträgt nur 26 Stunden und der Median sogar nur 9 Stunden (vgl. ebenda, 42). Die Fortbildung im Modellversuch überschreitet diese typischen Umfänge mit den 60 Unterrichtsstunden und den ca. 20-30 Stunden Zeitaufwand für die Selbstlernphasen im Rahmen der betrieblichen Erprobung um ein Vielfaches. Gleichwohl sind die Fortbildungsumfänge durchaus vergleichbar mit typischen kleineren Zertifikatslehrgängen, wie sie beispielsweise von Kammern angeboten werden. Die Fortbildung wird im Frühsommer 2017 erstmals in der Praxis erprobt. Sehr deutlich zeigt sich schon im ersten Projektjahr des Modellversuchs die überaus hohe Bedeutung der Handelsverbände und der beteiligten Kammer, durch die der Zugang zum sozialen Feld im Modellversuch im anvisierten Umfang erleichtert werden kann.

Literatur

Ahrend, K.-M. (2016): Geschäftsmodell Nachhaltigkeit. Ökologische und soziale Innovationen als unternehmerische Chance. Berlin, Heidelberg.

Baumert, J./Kunter, M. (2006): Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9, 469-520.

Bloemen, A./Marx Gómez, J./Peters, D./Rebmann, K./Schlömer, T. (2010): Technologiegestütztes Lernportal zur Gestaltung von Geschäfts-, Arbeits- und Lernprozessen des nachhaltigen Wirtschaftens. In: berufsbildung, 64, H. 126, 20-23.

Brater, M./Wagner, J. (2008): Qualifikationsbedarf des betrieblichen Bildungspersonals. In: BWP, Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 6, 5-9.

Brunner, M./Kunter, M./Krauss, S./Baumert, J./Blum, W./Dubberke, T./Jordan, A./Klusmann, U./Tsai, Y-M. (2006): Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem fachspezifischen Professionswissen von Mathematiklehrkräften und ihrer Ausbildung sowie beruflichen Fortbildung? In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9, H. 4, 521-544.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2015): Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2014. Ergebnisse des Adult Education Survey – AES Trendbericht. Berlin.

Ehnert, I./Harry, W./Zink, K. J. (2014): Sustainability and HRM. In: Ehnert, I./Harry, W./Zink, K. J. (Eds.): Sustainability and Human Resource Management. Wiesbaden, 3-34.

Fischer, A. (2005): Handlungsfeld berufliche Bildung. In: Michelsen, G./Godemann, J. (Hrsg.): Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation. München, 798-808.

Fischer, A. (2006): Nachhaltiges Wirtschaften in der wirtschaftsberuflichen Bildung. In: Fischer, A. (Hrsg.): Ökonomische Bildung - quo vadis? Bielefeld, 45-72.

Frieling, E. et al. (2006): Lernen durch Arbeit. Münster.

Grober U. (2010): Die Entdeckung der Nachhaltigkeit: Kulturgeschichte eines Begriffs. München.

Grunenberg, H./Kuckartz, U (2003): Umweltbewusstsein im Wandel. Opladen.

Haan, G. de/Kuckartz, U. (1996): Umweltbewusstsein. Opladen.

Jahncke, H. (2015): Das Portfoliokonzept als Methode zur Beförderung von Selbstreflexionsprozessen von angehenden Lehrerinnen und Lehrern. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 28, 1-24. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe28/jahncke_bwpat28.pdf (24.03.2017).

Konrad, K. (2014): Lernen lernen – allein und mit anderen. Wiesbaden.

Kuhlmeier, W./Vollmer, T. (2015): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. In: berufsbildung, 151, 33-35.

Müller-Stewens, G./Lechner, C. (2011). Strategisches Management, 4. Aufl.. Stuttgart.

Lenz, C. (2015): Zur Durchsetzungsfähigkeit von Suffizienzstrategien. Eine Analyse auf der Grundlage von Ansätzen der Neuen Politischen Ökonomie. Heidelberg.

Linz, M. (2002): Warum Suffizienz unentbehrlich ist, in: Linz, M./Bartelmus, P./Hennicke, P./ Jungkeit, R./Sachs, W./Scherhorn, G./Wilke, G./von Winterfeld, U. (Hrsg.): Von nichts zuviel. Suffizienz gehört zur Zukunftsfähigkeit, Wuppertal Papers Nr. 125. Wuppertal, 7-14.

Linz, M./Bartelmus, P./Hennicke, P./ Jungkeit, R./Sachs, W./Scherhorn, G./Wilke, G./von Winterfeld, U. (2002) (Hrsg.): Von nichts zuviel. Suffizienz gehört zur Zukunftsfähigkeit. Wuppertal Papers Nr. 125. Wuppertal.

Meffert, H./Kenning, P./Kirchgeorg, M. (2014): Sustainable Marketing. Wiesbaden.

Michelsen, G./Adomßent, M. (2014): Nachhaltige Entwicklung: Hintergründe und Zusammenhänge In: Heinrichs, H./Michelsen, G. (Hrsg.): Nachhaltigkeitswissenschaften. Berlin, Heidelberg, 3-59.

Osterwalder, A./Pigneur, Y. (2011): Business Model Generation. Ein Handbuch für Visonäre, Spieleveränderer und Herausforderer. Aus dem Englischen von J. T. A. Wegberg. Frankfurt.

Rebmann, K./Schlömer, T./Feldkamp, D./Jahncke, H./Lüllau, C. (2014): Das Oldenburger Modell der Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung (BBNE). In: Kuhlmeier, W./ Mohoric, A./Vollmer, T. (Hrsg.): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Bielefeld, 69-94.

Rebmann, K./Schlömer, T. (2009): Lernen im Prozess der Arbeit. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik online, Profil 2. Online: http://www.bwpat.de/profil2/rebmann_schloemer_profil2.pdf (24.03.2017).

Rebmann, K./Schlömer, T. (2013): Systemische Regulierung von Beschäftigung und Beruf am Beispiel der Energiewende. In: Pahl, J.-P./Herkner, V. (Hrsg.): Handbuch Berufsforschung. Bielefeld, 351-360.

Rebmann, K./Tenfelde, W. (2008): Betriebliches Lernen. München.

Schaltegger, S./Hasenmüller, P. (2006): Nachhaltiges Wirtschaften aus Sicht des „Business Case of Sustainability“. In: Tiemeyer, E./Wilbers, K. (Hrsg.): Berufliche Bildung für nachhaltiges Wirtschaften. Bielefeld, 71-86.

Schaltegger, S./Lüdeke-Freund, F./Hansen, E. G. (2011): Business Cases for Sustainability and the Role of Business Model Innovation. Developing a Conceptual Framework. Lüneburg

Schlömer, T. (2009): Berufliches Handeln und Kompetenzen für nachhaltiges Wirtschaften. Mering.

Schneidewind, U. (2012): Nachhaltiges Ressourcenmanagement als Gegenstand einer transdisziplinären Betriebswirtschaftslehre. In: Corsten, H./Roth, S. (Hrsg.): Nachhaltigkeit. Wiesbaden, 67-92.

Schneidewind, U. (2014): Urbane Reallabore – ein Blick in die aktuelle Forschungswerkstatt. In: pnd|online, III, 1-7.

Schultz, I./Seebacher, U. (2011): Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung am Beispiel des Projekts „Nachhaltig Handeln im beruflichen und im privaten Alltag“. In: ÖZS, 36 H. 2, 98-108.

Sloane, P. F. E. (1992): Modellversuchsforschung. Überlegungen zu einem wirtschaftspädagogischen Forschungsansatz. Köln.

Sloane, P. F. E. (2007): Berufsbildungsforschung im Kontext von Modellversuchen und ihre Orientierungsleistung für die Praxis – Versuch einer Bilanzierung und Perspektiven, in: Nickolaus, R./Zöller, A. (Hrsg.): Perspektiven der Berufsbildungsforschung. Orientierungsleistungen der Forschung für die Praxis. Bielefeld, 11-60.

Speck, M. (2016): Konsum und Suffizienz. Dissertation. Wiesbaden.

Stengel, O. (2011): Suffizienz. Die Konsumgesellschaft in der ökologischen Krise. München.

Stoltenberg, U./Burandt, S. (2014): Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In: Heinrichs, H./Michelsen, G. (Hrsg.): Nachhaltigkeitswissenschaften. Berlin, Heidelberg, 567-594.

Ulmer, P./Gutschow, K. (2009): Die Ausbilder-Eignungsverordnung 2009: Was ist neu? In: BWP, Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 3, 48-51.

Vollmer, T./Kuhlmeier, W. (2014): Strukturelle und curriculare Verankerung der Beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In: Kuhlmeier, W./Mohoric, A./Vollmer, T. (Hrsg.): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Bielefeld, 197-223.

Weller, I. (2012): Industrial Ecology und die Forschung zu nachhaltigem Konsum. In: von Hauff, M. /Isenmann, R./Müller-Christ, G. (Hrsg.): Industrial Ecology Management. Wiesbaden, 93-110.

Wildner, R. (2014): Wandel im Verbraucher- und Käuferverhalten. In: Meffert, H./Kenning, P./Kirchgeorg, M. (Hrsg.): Sustainable Marketing. Wiesbaden, 81-84.

Zitieren des Beitrags

Schlömer, T./Becker, C./Jahncke, H./Kiepe, K./Wicke, C./Rebmann, K. (2017): Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften: Ein partizipativer Modellansatz des betrieblichen Ausbildens. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 32, 1-20. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe32/schloemer_etal_bwpat32.pdf (22-06-2017).