Titel:

Zwischenbilanz des Lernfeldkonzepts – erfolgreiche Neuorientierung oder Irrweg

Beitrag von Uwe KRAKAU (Karl-Schiller-Berufskolleg der Stadt Dortmund/ Universität Paderborn)

„Das Lernfeldkonzept und die damit notwendigen Umsetzungsarbeiten verlagern stärker als bisher curriculare Aufgaben auf Arbeitsgruppen an den Schulen. Dort müssen die offen formulierten lernfeldstrukturierten Lehrpläne … analysiert und interpretiert werden, um daraus ein schulspezifisches Curriculum zu entwickeln.“ (DILGER/ SLOANE 2007, 30) Auf dieser Grundlage erfolgt die Entwicklung von Lernsituationen sowie komplexen Lehr-/Lernarrangements. Formal letztlich – faktisch aber integrativ – folgt die Evaluation des Vorgehens. Die Entwicklung eines solchen schulspezifischen Curriculums im Rahmen des schulinternen Entwicklungsprojektes DJP_2011 wird als Fallstudie skizziert. Nach einer Vorstellung der hier relevanten Forschungs- und Entwicklungsarena, dem Karl-Schiller-Berufskolleg der Stadt Dortmund, bildet den Kern des Beitrages die Darstellung der konzeptbasierten schulischen Curriculumarbeit als Prozess. In der Darstellung stehen die Prozessschritte (i) Bildungsgangkonzeption, (ii) 1. und 2. Ebene der didaktischen Jahresplanung sowie (iii) curriculare Makro- und Mikrosequenzierung mit den dabei jeweils entwickelten Prototypen im Mittelpunkt.

„Die pädagogische Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern wird sehr häufig verkürzend auf die Vorbereitung und Planung einzelner Unterrichtsstunden bezogen. Dies kann dazu führen, dass zum einen der notwenige Blick auf die Kompetenzentwicklung der Schüler verengt und eine Segmentierung der didaktischen Arbeit vorgenommen wird, denn die Förderung des Lernenden ist weniger eine Frage einzelner Unterrichtsstunden, sondern vielmehr davon abhängig, wie eine Sequenz von Lernangeboten über einen Zeitraum hinweg systematisch aufgebaut wird.“ (SLOANE 2007b, 481; im Original zum Teil hervorgehoben)

Die Planung einer solchen Kompetenzentwicklung der Lernenden hat nicht zuletzt durch die Einführung lernfeldorientierter Lehrpläne im Jahr 1996 besondere Bedeutung gewonnen (vgl. zu einem Überblick HUISINGA/ LISOP/ SPEIER 1999 oder LIPSMEIER/ PÄTZOLD 2000 oder BADER/ SLOANE 2002; siehe KMK 1996/1997 zur Grundlegung lernfeldorientierter Lehrpläne) und erfolgt (im Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen) in Form der so genannten didaktischen Jahresplanung (vgl. ARBEITSGRUPPE SELUBA-NRW 2004). „Die Didaktische Jahresplanung stellt das Ergebnis aller inhaltlichen, zeitlichen, methodischen und organisatorischen Überlegungen zu Lernsituationen für den Bildungsgang dar.“ (MSW 2009, 14; siehe ähnlich auch EMBACHER/ GRAVERT 2000, 140).

Die Erarbeitung didaktischer Jahresplanungen legitimiert sich einerseits implizit durch § 6 (1) APO-BK („Die Fächer und Lernbereiche sind … aufeinander abzustimmen“) sowie andererseits explizit durch die Lehrpläne der einzelnen Ausbildungsberufe (siehe exemplarisch MSW 2006, 6: „Aufgabe der Bildungsgangkonferenz ist es, im Rahmen der didaktischen Jahresplanung eine Konkretisierung der curricularen Vorgaben für den Bildungsgang vorzunehmen“).

Didaktische Jahresplanungen dienen u. a. durch eine systematisch geplante Kompetenzentwicklung der Lernenden der Verbesserung der unterrichtlichen Qualität und einer Schärfung der jeweiligen Bildungsgangprofile. „Der Unterricht in den Bildungsgängen des Berufskollegs … ist in den berufsbezogenen Lernbereich, den berufsübergreifenden Lernbereich und den Differenzierungsbereich gegliedert. Die Fächer und Lernbereiche sind … aufeinander abzustimmen. .. Die Lernbereiche tragen gemeinsam zur Entwicklung umfassender Handlungskompetenz bei.“ (§ 6 (1), (2) APO-BK)

In diesem Sinne ist die zu leistende Arbeit der Lehrkräfte in den Bildungsgangteams als „schulnahe Curriculumentwickung [im Sinne von:] …Prozess der Rezeption von übergreifenden Curricula in Schulen .., einschließlich einer darauf aufbauenden Managementarbeit in den Schulen, die zu schulinternen Lehrplänen, Jahresplanungen, Konstruktion und Sequenzierung von Lernsituationen resp. Einzelmaßnahmen usw. führt“ (SLOANE 2003a, 2) zu interpretieren.

Im folgenden Beitrag wird so eine „schulnahe Curriculmentwicklung“ als Fallstudie skizziert (siehe zu Fallstudien im Rahmen der Lernfeldimplementation exemplarisch auch DREES/ PÄTZOLD 2002). Nach einer Vorstellung der hier relevanten Forschungs- und Entwicklungsarena, dem Karl-Schiller-Berufskolleg der Stadt Dortmund, wird kurz auf die Notwendigkeit einer solchen Curriculumarbeit im Kontext der Lernfeldimplementation eingegangen. Den Kern des Beitrages bildet die Darstellung von Elementen der konzeptbasierten schulischen Curriculumarbeit als Prozess.

„Forschungs- und Entwicklungsarenen zielen [als Kooperationsformen von Wissenschaft und Praxis] auf die Entwicklung von Prototypen, die zur Lösung von Problemen der Berufsbildung beitragen sollen.“ (SLOANE 2007a, 41, Klammerbemerkung ebd., 40; siehe zu einem Überblick auch BURDA 2009; vgl. zum Einsatz von Prototypen in schulischen Innovationsprozessen SLOANE 2007a, 19 und 38f; siehe in diesem Sinne auch REINMANN 2006, 15f)

Die Forschungs- und Entwicklungsarena, die bei der hier skizzierten curricularen Arbeit betrachtet wird, stellt das Karl-Schiller-Berufskolleg der Stadt Dortmund dar. Das Karl-Schiller-Berufskolleg, gegründet 1899 als Kaufmännische Unterrichtsanstalt, befindet sich mit rund 3.000 Lernenden und 120 Lehrenden in der Dortmunder Innenstadt (weitere Informationen auch unter www.karl-schiller-berufskolleg.de).

Den mit Abstand größten Bildungsgang der Schule bilden im Rahmen der Berufsschule die Fach<st1:personname w:st="on">k</st1:personname>lassen des dualen Systems der Berufsausbildung mit rund 2.250 Lernenden in 104 Klassen. Innerhalb der Berufsschule übernimmt das Karl-Schiller-Berufskolleg für elf Ausbildungsberufe den schulischen Teil im dualen Ausbildungssystem. Neben dem Bereich Einzelhandel findet sich ein weiterer Schwerpunkt bei den Bürokaufleuten sowie bei den Bezirksfachklassen für verschiedene Ausbildungsberufe der Kommunikationsbranche.

Seit einem Wechsel in der Schulleitung im Jahr 2004 nimmt das Karl-Schiller-Berufskolleg regelmäßig an schulischen Innovationsvorhaben teil (siehe zur Implementation didaktischer Innovationen umfassend KREMER 2003). So beispielsweise von 2005-2007 am BLK-Modellversuch segel-bs (= selbst reguliertes Lernen in Lernfeldern der Berufsschule), von 2006-2008 am Landespilotprojekt aSE NRW (= Berufsausbildung und Selbstständigkeit im Einzelhandel), von 2007-2009 am Leonardo da Vinci Projekt eukona (= Europäische Kompetenzentwicklung zum Nachhaltigen Wirtschaften) oder aktuell am BMBF-Projekt ZUKKER (= Zukunftsfähige Kompetenzen für die Märkte von Morgen erwerben).

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat dem Karl-Schiller-Berufskolleg 2008 das Gütesiegel Individuelle Förderung verliehen und 2009 im Rahmen der Gütesiegel-Initiative das Karl-Schiller-Berufskolleg zur Stützpunktschule der Lehrerfortbildung im Schwerpunkt „Individuelle Förderung“ berufen. Stützpunktschulen nehmen Fortbildungsaufgaben zum Schwerpunkt Individuelle Förderung wahr und verfügen dafür über schulische Ansprechpartner.

Beim Bildungsgang Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation, der folgend bei der Curriculumarbeit des Bildungsgangteams in den Blick genommen wird, handelt es sich um einen 2006 neu entstandenen Ausbildungsberuf mit lernfeldstrukturiertem Curriculum (siehe MARKETKFMAUSBV 2006 sowie MSW 2006). Der neue Beruf löste den bis 2006 bestehenden Beruf Werbekauffrau/-mann ab.

Die in der Tabelle 1 dargestellten Lernfelder des Ausbildungsberufes umreißen weitgehend auch das Tätigkeitsfeld der Auszubildenden. Von besonderer berufspraktischer Bedeutung sind dabei die Lernfelder 3 bis 10.

Im Lehrplan Nordrhein-Westfalens sind die 12 Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans den drei Bündelungsfächern Marketing- und Kommunikationsmanagement (MKM), Wirtschafts- und Sozialprozesse (WSP) sowie Finanz- und Maßnahmen-Controlling (FMC) zugeordnet.

Tabelle 1: Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation.

Lernfeld | Zeitrichtwert in Unterrichtsstunden / Ausbildungsjahr | Bündelungsfach |

1: Den Ausbildungsbetrieb präsentieren | 80 / I | WSP |

2: Werteströme und Werte erfassen, dokumentieren und auswerten | 80 / I | FMC |

3: Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren | 80 / I | WSP |

4: Märkte analysieren und bewerten | 80 / I | MKM |

5: Werbe- und medienrechtliche Rahmenbedingungen analysieren und bewerten | 40 / II | WSP |

6: Marketingkonzepte entwickeln und präsentieren | 80 / II | MKM |

7: Kommunikationsinstrumente analysieren und bewerten | 80 / II | FMC |

8: Integrierte Kommunikationskonzepte entwickeln und präsentieren | 80 / II | MKM |

9: Bei der Mediaplanung mitwirken | 80 / III | MKM |

10: Die Produktion von Kommunikationsmitteln vorbereiten und kontrollieren | 80 / III | MKM |

11: Betriebliche Werteprozesse steuern, kontrollieren und dokumentieren | 80 / III | FMC |

12: Gesamtwirtschaftliche Einflüsse auf das Kommunikationsunternehmen berücksichtigen | 40 / III | WSP |

Am Karl-Schiller-Berufskolleg finden sich die Bezirksfachklassen des Regierungsbezirks Arnsberg für diesen Ausbildungsberuf. Die Fachklassen werden über die drei Ausbildungsjahre in der Regel zweizügig angeboten. Im laufenden Schuljahr 2010/11 finden sich im Bildungsgang 118 Lernende, die von 9 Lehrenden unterrichtet werden.

Die Auszubildenden haben in der Regel als höchsten Schulabschluss die Allgemeine oder Fachhochschulreife erworben; das Alter der Lernenden bewegt sich tendenziell im Spektrum von 20 bis 26 Jahren. Der Anteil weiblicher Auszubildender beträgt ca. 60 %.

Die Ausbildungsbetriebe zählen ca. zur Hälfte zu kleinen und mittelständischen Unternehmungen der Kommunikationsbranche (Werbeagenturen, Unternehmensberatungen mit Marketingschwerpunkt etc.) mit bis zu 30 Mitarbeitern. Die andere Hälfte der Ausbildungsbetriebe besteht aus größeren Kommunikationsagenturen mit über 100 Mitarbeitern sowie aus Marketingabteilungen größerer Unternehmungen unterschiedlicher Branchen.

Durch teilweise personelle Überschneidungen des Bildungsgangteams mit dem schulinternen Lehrendenteam im Rahmen des BLK-Modellversuchs segel-bs bestand und besteht ein routinierter Umgang mit und eine tendenziell befürwortende Einstellung gegenüber dem Lernfeldkonzept.

„Das Lernfeld<st1:personname w:st="on">k</st1:personname>onzept und die damit notwendigen Umsetzungsarbeiten verlagern stär<st1:personname w:st="on">k</st1:personname>er als bisher curriculare Aufgaben auf Arbeitsgruppen an den Schulen. Dort müssen die offen formulierten lernfeldstru<st1:personname w:st="on">k</st1:personname>turierten Lehrpläne … analysiert und interpretiert werden, um daraus ein schulspezifisches Curriculum zu entwic<st1:personname w:st="on">k</st1:personname>eln.“ (DILGER/ SLOANE 2007, 30; siehe auch BUSCHFELD/ KREMER 2010 246f) Auf dieser Grundlage erfolgt die Entwicklung von Lernsituationen sowie komplexer Lehr-/Lernarrangements. Formal letztlich – fa<st1:personname w:st="on">k</st1:personname>tisch aber integrativ – folgt die Evaluation des Vorgehens.

Um also von der Makroebene der Lehrpläne auf die unterrichtliche Mikroebene zu gelangen, bedarf es auch und gerade der Arbeit auf der Mesoebene, der Bildungsgangarbeit (vgl. SLOANE 2011, 2 m. w. N.).

Konzeptionell ist die Arbeit in den Bildungsgängen des Karl-Schiller-Berufskollegs in das Prozessorientierte Bildungsgangmanagement eingebunden (vgl. grundlegend SLOANE 2007b), das in seinen Schritten in Abbildung 1 dargestellt wird. Da von diesen Prozessschritten aus Raumgründen nicht alle Aspekte geschildert werden können, beschränkt sich die skizzierende Schilderung daher auf die nicht bereits an anderer Stelle erfolgten Darstellungen (vgl. hierzu SLOANE/ DILGER/ KRAKAU 2008a-c oder SLOANE/ KRAKAU 2009a/b).

Abb. 1: Prozessorientiertes Bildungsgangmanagement (bei sehr enger Anlehnung an SLOANE 2007b, 482 und 2010b, 13)

Ausgangspunkt der Arbeit im Bildungsgang war die Erstellung einer Bildungsgangkonzeption. Diese basiert im Kern auf der Konkretisierung der Domäne des Bildungsgangs (siehe zum Domänenansatz HENSGE/ LORIG/ SCHREIBER 2011, 139-141; vgl. auch ACHTENHAGEN 2004, 22 sowie DILGER/ SLOANE 2005, 15-19): Der Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation ist der beruflichen Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung bzw. konkreter dem Berufsbereich Dienstleistungsberufe und schließlich dem Berufsfeld Werbefachleute zuzuordnen. Für die Bildungsgangarbeit war aber eine noch genauere Betrachtung notwendig. Aus diesem Grund wurde Ende 2009 im ersten Schritt bei den Lernenden des Bildungsgangs eine Vollerhebung durchgeführt. Unter der Ausgangsfrage „Welche Kompetenzen sollte ein/e sehr gute/r Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation nach Abschluss der Ausbildung haben?“ wurden die Lernenden gebeten, eine Kompetenzmatrix auszufüllen (vgl. zum Modell des kategorialen Kompetenzrasters, das der Kompetenzmatrix zugrunde liegt, SLOANE 2003b, 17; siehe auch SLOANE 2004, 579f sowie SLOANE 2009, 12).

Abb. 2: Kompetenzorientierte Bildungsgangkonzeption

Die Angaben der Lernenden wurden folgend von Vertretern des Lehrendenteam gesichtet, sprachlich geglättet und den Feldern teilweise neu zugeordnet. Dem schloss sich eine kommunikative Validierung innerhalb des gesamten Lehrendeteams mit erfolgtem Beschluss der Bildungsgangkonferenz im August 2010 sowie mit den Lernenden an. Die zurzeit gültige Form dieser Bildungsgangkonzeption zeigt Abbildung 2. Eine kommunikative Validierung mit Vertreten der Ausbildungsbetriebe ist für die nächsten Monate geplant.

Neben der kompetenzorientierten Domänenkonkretisierung bildet die Förderung selbst regulierten Lernens ein von der Bildungsgangkonferenz verabschiedetes Bildungsgangziel. Bei enger Anlehnung an die schulinterne Operationalisierung dieses Konstruktes im Rahmen des BLK-Modellversuchs segel-bs im Bildungsgang Kauffrau/-mann im Einzelhandel (vgl. KRAKAU/ RICKES 2006, 113f m.w. N.), wird auch in diesem Bildungsgang das Modell der vollständigen Handlung genutzt. „Bei der Entwicklung [der] Selbstlernkompetenz sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: Einerseits die Fähigkeit, selbstständig die einzelnen Schritte des Handlungskreises im Zusammenhang – von der Analyse bis hin zu Sicherung und Transfer – zu durchlaufen, andererseits die Fähigkeit, die jeweiligen Einzelschritte zu bearbeiten, also selbstständig spezifische Lernhandlungen auszuführen.“ (KRAKAU/ RICKES 2007, 5).

Die Bezeichnungen 1. bzw. 2. Ebene der didaktischen Jahresplanung findet sich nicht in der Fachliteratur, sondern ist eine von mir im Rahmen des schulinternen Projektes DJP_2011 (siehe den folgenden Gliederungspunkt 4.2 zur Beschreibung dieses Projektes) eingeführte und mittlerweile am Karl-Schiller-Berufskolleg etablierte Sprachregelung. In der wenigen Literatur, die sich der Analyse von Bildungsgangarbeit und daraus folgend von didaktischen Jahresplanungen widmet, wird inhaltsgleich eher zwischen der didaktischen Jahresplanung und der Modellierung von Lernsituationen/-gegenständen unterschieden (vgl. exemplarisch SLOANE 2007b, 485-492; siehe auch ARBEITSGRUPPE SELUBA-NRW 2004; siehe auch TRAMM 2007, 128-135 zu Schritten der Bildungsgangarbeit).

Abb. 3: 1. Ebene der didaktischen Jahresplanung (hier: Auszug der Unterstufe)

In der 1. Ebene der didaktischen Jahresplanung (siehe exemplarisch Abb. 3 für einen Auszug aus dem ersten Ausbildungsjahr) wird für jedes Fach die Sequenz der Lernsituationen über das Schuljahr in ihrem zeitlichen Umfang dargestellt.

Da sich hier nur die Reihung der Lernsituationen innerhalb eines Faches und deren kompetenzorientierte Benennung findet, ist zur weiteren Konkretisierung die 2. Ebene (siehe exemplarisch Abb. 4 für eine Lernsituation der Unterstufe aus Lernfeld 4) notwendig. Hier finden sich dann auch das Einstiegsszenario der Lernsituation, mögliche Handlungsprodukte, Inhalte, Lern- und Arbeitstechniken, angestrebte Kompetenzen sowie die beitragenden Fächer.

Abb. 4: 2. Ebene der didaktischen Jahresplanung (hier: LS 5 von LF 4)

Der Aspekt einer Sequenzierung von Lerngegenständen scheint seit Jahrhunderten beantwortet zu sein. COMENIUS führte beispielsweise bereits vor mehr als 450 Jahren hierzu aus: „Indem wir dem von der Natur vorgezeichneten Wege folgen, finden wir, daß die Jugend leicht zu erziehen ist, wenn … der Unterricht vom Allgemeinen zum Besonderen und .. vom Leichten zum Schweren fortschreitet.“ (COMENIUS 1657/2007, 96)

Dennoch ist diese Frage eine gleichermaßen traditionelle, wie auch aktuelle nationale und internationale Thematik der Didaktik in der (Berufs-)Bildungsforschung (siehe international beispielsweise DEWEY 1902/1974; TYLER 1949/1971; BRUNER 1960/1977; TABA 1962; WILEY 2000; siehe national exemplarisch SCHWAGER 1958; DOLCH 1959/1982; FREY/ ISENEGGER 1975; EIGENMANN 1975; SLOANE 1984, 58-66; SIEVERS 1984; ACHTENHAGEN u. a. 1992, 87-129; RAUIN 1992). Sowohl Tade TRAMM (2003; 2007; 2009) als auch Peter F. E. SLOANE (2007c; 2009a; 2010; 2011) widmen sich zudem in aktuellen Veröffentlichungen dieser Frage.

Bei Überlegungen zur Sequenzierung von Lerngegenständen handelt es sich also um eine keineswegs überholte didaktische Fragestellung (vgl. hierzu explizit auch KLAUSER 2000, 184 sowie SLOANE/ TRAMM 2010, 263). Auch in aktuellen Publikationen der Bildungsadministration wird im Rahmen der Entwicklung von Bildungsgangcurricula der Anspruch einer planvollen Makrosequenzierung gefordert (siehe exemplarisch BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD 2007, 19; auch MSW 2009, 12). Diese Forderung erfolgt allerdings eher implizit mit einem Blick auf die Entwicklung von Kompetenzen, insbesondere auch auf Lern- und Arbeitstechniken. Wie eine solche Makrosequenzierung erfolgen könnte, bleibt dabei allerdings offen.

Fragen einer Sequenzierung auf „makrostrukturelle[r] Ebene“ (= Strukturierung beispielsweise eines Bildungsgangs oder Lernfeldes über Lernsituationen) sind unmittelbar verknüpft mit einer „mikrostrukturellen“ Sequenzierung (= Strukturierung beispielsweise einer Lernsituation über ein Lehr-/Lernarrangement) (vgl. EIGENMANN 1975, 224 zur Terminologie; vgl. ähnlich auch SIEVERS 1984, 323; ebenso ACHTENHAGEN u. a. 1992, 105).

Dabei ist hier eine Abgrenzung beider Ebenen weder vorgesehen (vgl. EIGENMANN 1975, 224; auch KLAUSER 1998, 276, 282), noch im Sinne einer Kompetenzentwicklung sinnvoll. An der Schnittstelle von Makro- und Mikrosequenzierung befindet sich beispielsweise eine von SLOANE (2007b, 491f) vorgeschlagene „Phasierung“ mit „Phasen zur Erarbeitung systematischen Wissens …, die auf die jeweiligen Lernsituationen aufsetzen“ und die gegebenenfalls durch „fachvermittelnde Phasen“ zu ergänzen seien. Dieser Vorschlag nimmt die Überlegung einer Dekontextualisierung von situiertem und damit kontextualisiertem Wissen auf. Dabei kann eine solche Dekontextualisierung innerhalb einer Lernsituation erfolgen, jedoch auch organisatorisch ‚zwischen‘ Lernsituationen verankert sein (vgl. DILGER/ SLOANE 2007, 45f).

Bei Orientierung an der oben beschriebenen kompetenzorientierten Bildungsgangkonzeption erfolgt innerhalb einzelner (Bündelungs-)Fächer ein geplanter Kompetenzaufbau. An diesem wird auch die Makrosequenzierung innerhalb der Fächer ausgerichtet.

Exemplarisch erfolgt im Rahmen der fachlich-methodischen Kompetenz „Probleme der Marketingkommunikation in der Breite der Branche erkennen, analysieren und lösen“ im Bündelungsfach Marketing- und Kommunikationsmanagement eine Makrosequenzierung hin zur Lernsituation 4 „Ein echter Pitch – Ein (reales) integriertes Kommunikationskonzept in Projektform entwickeln und präsentieren“ des Lernfeldes 8. Abbildung 5 zeigt dabei die Verknüpfung der Lernsituationen des Lernfeldes 4 in einer Darstellungsform nach Detlef BUSCHFELD (2003, 10). Die einzelnen Lernsituationen, die teilweise einander vorbereiten, teilweise vertiefen, folgen dabei einer Zunahme der Komplexität. Diese Komplexitätszunahme erfolgt hinsichtlich (i) der Situation, z. B. über zunehmende Informationsvielfalt, (ii) des Inhalts als z. B. Vertiefung fachlich-methodischer Konzepte oder (iii) der Handlung mittels z. B. eines erhöhten Grades an Selbstregulation (vgl. SIEVERS 1984, 342ff; siehe auch REETZ 1984, 173 sowie ACHTENHAGEN u. a. 1992, 105; vgl. auch SLOANE 2009a, 205 zu Möglichkeiten makrosequentieller Verknüpfungen).

Abb. 5: Makrosequentielle Verknüpfung im Lernfeld 4

Mikrosequentiell erfolgt bei Orientierung an der vollständigen Handlung in einer didaktisch ausdifferenzierten Form eine induktive Reihe von konkret (= praxisrelevante Situation) über abstrakt (= Dekontextualisierung) zu re-konkret (= Vertiefung und/oder Transfer) (vgl. DÖRNER 1982, 138f; siehe auch SIEVERS 1984, 343ff). Dabei werden im Bildungsgang allerdings auch komplexe Lehr-/Lernarrangements mit deduktivem Zugang eingesetzt (siehe hierzu KRAKAU 2011).

Abb. 6: Mikrosequentielles Konstruktionsmodell von Lehr-/Lernarrangements

Abbildung 6 zeigt in diesem Sinne gleichermaßen die prototypische Mikrosequenz der Lernsituationen des Bildungsgangs als Konstruktionsmodell, wie auch als Methodenkarte, die in dieser Form Einsatz im Unterricht findet. Ein Dekontextualisierung findet sich hier innerhalb der Lernsituation.

Zu Beginn des Schuljahres 2009/2010 wiesen die didaktischen Jahresplanungen der Bildungsgänge des dualen Systems am Karl-Schiller-Berufskolleg einen heterogenen Stand auf: Vor dem Hintergrund des BLK-Modellversuchs segel-bs lag beispielsweise im Bildungsgang Einzelhandel für alle drei Ausbildungsjahre eine differenzierte didaktische Jahresplanung mit vollständig skizzierten Lernsituationen (Kurzbeschreibung, Zeitumfang, Inhalte, Kompetenzen) vor (vgl. hierzu KRAKAU/ RICKES 2007). Andere Bildungsgänge konnten durch Lehrkräfteüberschneidungen mit dem Bildungsgang Einzelhandel an dieser Entwicklung partizipieren.

Dies galt jedoch nicht für alle Bildungsgänge. Nochmals verstärkt durch die Neubesetzung der pädagogischen Fachleitungen in einigen Bildungsgängen, sahen Schul- und Abteilungsleitung hier Handlungsbedarf.

In enger Abstimmung mit der Schulleitung stellte die Abteilungsleitung der Berufsschule daher im September 2009 den pädagogischen Fachleitungen eine Projektskizze zur Optimierung der didaktischen Jahresplanungen in den Bildungsgängen des dualen Systems des Karl-Schiller-Berufskollegs vor. In der entsprechenden Sitzung der pädagogischen Fachleiter wurde einstimmig beschlossen, dass die Optimierung der didaktischen Jahresplanungen in den Bildungsgängen des dualen Systems als schulinternes Projekt den Schwerpunkt der didaktischen Entwicklungsarbeiten in diesen Bildungsgängen in den Schuljahren 2009/2010 und 2010/2011 darstellen soll. Das Projekt firmiert unter DJP_2011 – Optimierung der didaktischen Jahresplanungen in Bildungsgängen des dualen Systems.

Die geplante Optimierung bestand im Kern in:

(i) Entwicklung bzw. Weiterentwicklung und umfassender Dokumentation der Lernsituationen (= berufsbezogen) und Lerngegenstände (= berufsübergreifend) aller drei Ausbildungsjahre in der 1. und 2. Ebene der didaktischen Jahresplanung,

(ii) dabei der Integration der berufsübergreifenden Fächer in die didaktische Jahresplanung aller Ausbildungsjahre,

(iii) bildungsgangübergreifender qualitativer Standardisierung des Verständnisses kompetenzorientierten Unterrichts und dessen Dokumentation.

Neben der Verbesserung der unterrichtlichen Qualität durch eine systematisch geplante Kompetenzentwicklung der Lernenden und einer Schärfung der jeweiligen Bildungsgangprofile (vgl. MSW 2009), fordert auch die Qualitätsanalyse Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Dokumentation. Besonders gilt dies für die Qualitätsaspekte 2.1 Schulinternes Curriculum und 4.2 Unterrichtsorganisation (vgl. MSW 2007, [5]).

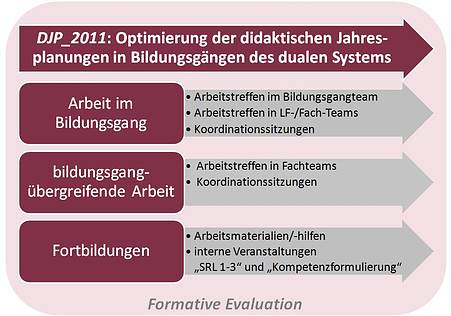

Innerhalb des Projektes DJP_2011 waren und sind folgende Einzelschritte notwendig (siehe auch die folgende Abbildung 7 zu Arbeitsschritten des Gesamtprojektes im Überblick), die in den einzelnen Bildungsgängen unter Berücksichtigung der Ausgangssituationen und Rahmenbedingungen teilweise variieren:

1. Sichtung bestehender Dokumentationsschemata.

2. Auswahl eines Dokumentationsschemas für den eigenen Bildungsgang.

3. Überprüfung und Optimierung der vorliegenden Lernsituationen der Bündelungsfächer.

4. Zusammenstellung der vorliegenden berufsübergreifenden Lerngegenständen.

5. Sichtung der vorliegenden berufsübergreifenden Lerngegenstände.

6. (Weiter)Entwicklung der berufsübergreifenden Lerngegenstände.

7. Verknüpfung der berufsübergreifenden Lerngegenstände mit den Lernsituationen der Bündelungsfächer.

8. Dokumentation der berufsbezogenen und –übergreifenden Lernsituationen und Lerngegenstände in einer Übersicht (= 1. Ebene der didaktischen Jahresplanung mit Bezeichnung, Umfang und Fächerzuordnung).

9. Dokumentation der berufsbezogenen und –übergreifenden Lernsituationen und Lerngegenstände im Detail (= 2. Ebene der didaktischen Jahresplanung mit z. B. Bezeichnung, Umfang, Szenario, Inhalte, Kompetenzen, Lern- und Arbeitsstrategien etc.).

10. Evaluation der didaktischen Jahresplanungen.

Im Mittelpunkt des Projektes steht die Arbeit im jeweiligen Bildungsgang, die bildungsgangspezifisch über regelmäßige Arbeitstreffen des gesamten Bildungsgangteams und/oder der Lernfeld-/Fächerteams erfolgt (siehe STEINEMANN 2008 zur Spezifik der Teamarbeit der Lehrenden bei der Lernfeldumsetzung). Begleitet wird diese Arbeit durch bislang zehn Koordinationssitzungen der pädagogischen Fachleitungen der einzelnen Bildungsgänge.

In diesen Koordinationssitzungen erfolgt auf der Grundlage gemeinsam beschlossener Arbeitsschritte ein Austausch über die vorliegenden Ergebnisse. Dabei werden u. a. auch Arbeitsmaterialien vorgestellt und diskutiert, die in einzelnen Bildungsgängen in den Arbeitsphasen als Prototypen entwickelt wurden.

Wichtiges Element dieser Koordinationssitzungen ist auch die formative Evaluation des Projektes. Bei dieser Form der Evaluation steht im Gegensatz zur rückblickenden summativen Evaluation die kontinuierliche Optimierung eines Projektes im Mittelpunkt.

Abb. 7: Projektstruktur DJP_2011 im Überblick

Aus diesem Optimierungsprozess folgten u.a. (i) die Modifikation und/oder der Transfer von Prototypen in den Bildungsgängen, (ii) die Etablierung von projektbegleitender Fortbildung sowie (iii) die teilweise Verlagerung in bildungsgangübergreifende Arbeit.

Im Schuljahr 2009/2010 fand in den Bildungsgängen des dualen Systems vereinbarungsgemäß in Teams die Arbeit an der 1. und 2. Ebene der didaktischen Jahresplanungen des ersten Ausbildungsjahres statt. Die dabei entwickelten Dokumentationsschemata orientieren sich an der aktuellen Handreichung des MSW (siehe MSW 2009), interpretieren diese aber schul- bzw. abteilungsspezifisch.

Bis zum Ende des laufenden Schuljahres 2010/2011 soll diese Arbeit mit der Fertigstellung der 1. und 2. Ebenen der beteiligten Bildungsgänge abgeschlossen sein.

Die Dokumentation dieser Arbeit erfolgte nach der Verabschiedung der didaktischen Jahresplanungen des ersten Ausbildungsjahres durch die Bildungsgangkonferenzen. Die erarbeiteten didaktischen Jahresplanungen wurden dann zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 bildungsgangspezifisch ins Intranet der Schule eingestellt. Zusammen mit den ebenfalls dort veröffentlichten Protokollen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungsaktivitäten etc. können diese so auch von anderen Abteilungen genutzt werden.

Das schulinterne Projekt DJP_2011 hat gleichermaßen zur Entwicklung von Produkt- und Prozess-Prototypen, wie auch dadurch zur Entwicklung der beteiligten Bildungsgänge geführt. Die curriculare Bildungsgangarbeit ist damit allerdings keineswegs abgeschlossen. Die oben angesprochene Orientierung der Makrosequenzierung der Lerngegenstände an der kompetenzorientierten Bildungsgangkonzeption kann in einzelnen Fächern noch expliziter erfolgen. Darüber hinaus ist auch die Verknüpfung der einzelnen Fächer noch ausbaufähig. Beide Aspekte sollen in den nächsten Monaten umgesetzt werden.

ACHTENHAGEN, F. (2004): Prüfung von Leistungsindikatoren für die Berufsbildung sowie zur Ausdifferenzierung beruflicher Kompetenzprofile nach Wissensarten. In: BAETHGE, M./ BUSS, K.-P./ LANFER, C. (Hrsg.): Expertisen zu den konzeptionellen Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht – Berufliche Bildung und Weiterbildung/ Lebenslanges Lernen. Berlin, 11-32.

ACHTENHAGEN, F. u. a. (1992): Lernhandeln in komplexen Situationen. Neue Konzepte der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Wiesbaden.

APO-BK – Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs vom 26.05.1999, zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.02.2010 (SGV.NRW 223).

ARBEITSGRUPPE SELUBA-NRW (2004): Didaktische Jahresplanung. In: BADER, R./ MÜLLER, M. (Hrsg.): Unterrichtsgestaltung nach dem Lernfeldkonzept. Bielefeld, 195-220.

BADER, R./ SLOANE, P. F. E. (Hrsg.) (2002): Bildungsmanagement im Lernfeldkonzept. Curriculare und organisatorische Gestaltung. Paderborn.

BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD (Hrsg.) (2007): Vom Lehrplan zur didaktisch-methodischen Jahresplanung. Entwicklung in 10 Schritten. Detmold.

BRUNER, J. S. (1960/1977): The Process of Education. Cambridge/ London (1. Aufl. 1960).

BURDA, A. (2009): Grundlegung einer wirtschaftspädagogischen Wissenschaftsposition: Erkenntnisgewinnung in Forschungs- und Entwicklungsarenen. In: KREMER, H.-H./ SLOANE, P. F. E. (Hrsg.): Paderborner Forschungs- und Entwicklungswerkstatt. Aktuelle Fragestellungen aus wirtschaftspädagogischen Promotionsprojekten. Paderborn, 27-44.

BUSCHFELD, D. (2003): Draußen vom Lernfeld komm' ich her ....? Plädoyer für einen alltäglichen Umgang mit Lernsituationen. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 4. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe4/buschfeld_bwpat4.pdf (18-04-2011).

BUSCHFELD, D./ KREMER, H.-H. (2010): Implementation von Curricula am Beispiel der Lernfeldinnovation. In: NICKOLAUS, R. u. a. (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn, 242-247.

COMENIUS, J. A. (1657/2007): Große Didaktik. Stuttgart (1. Aufl. 1657).

DEWEY, J. (1902/1974): The Child and the Curriculum and The school and society. Chicago (1. Aufl. 1902).

DILGER, B./ SLOANE, P. F. E. (2005): The competence clash – Dilemmata bei der Übertragung des 'Konzepts der nationalen Bildungsstandards' auf die berufliche Bildung. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 8. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe8/sloane_dilger_bwpat8.pdf (05-05-2011).

DILGER, B./ SLOANE, P. F. E. (2007): Prozess der Bildungsgangarbeit: Die didaktische Wertschöpfungskette. In: DILGER, B./ SLOANE, P. F. E./ TIEMEYER, E. (Hrsg.): Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern. Band II: Konzepte und Module zur Lehrkräfteentwicklung. Beiträge im Kontext des Modellversuchs segel-bs, NRW. Paderborn, 27-55.

DÖRNER, D. (1982): Lernen des Wissens- und Kompetenzerwerbs. In: TREIBER, B./ WEINERT, F.E. (Hrsg.): Lehr-Lern-Forschung. Ein Überblick in Einzeldarstellungen. München/ Wien/ Baltimore, 134-148.

DOLCH, J. (1959/1982): Lehrplan des Abendlandes. Zweieinhalb Jahrtausende seiner Geschichte. Wiesbaden (1. Aufl. 1959).

DREES, G./ PÄTZOLD, G. (2002): Lernfelder und Lernsituationen. Realisierungsstrategien in Berufskollegs. Eine Fallstudie im Rahmen des Modellversuchs SELUBA. Bochum.

EIGENMANN, J. (1975): Sequenzen im Curriculum – Eine Studie zum Problem der Sequenzbildung in der Curriculumentwicklung unter besonderer Berücksichtigung kognitionspsychologischer Theorie und des Lernzielansatzes. Weinheim/Basel.

EMBACHER, E./ GRAVERT, H. (2000): Die Arbeit mit lernfeldorientierten Lehrplänen in Schule und Unterricht – Hinweise und Anregungen zur Umsetzung in Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung. In: LIPSMEIER, A./ PÄTZOLD, G. (Hrsg.): Lernfeldorientierung in Theorie und Praxis. Stuttgart, 135-147.

FREY, K./ ISENEGGER, U. (1975): Bildung curricularer Sequenzen. In: FREY, K. u. a. (Hrsg.): Curriculum-Handbuch. Band II. München/ Zürich, 158-164.

HENSGE, K./ LORIG, B./ SCHREIBER, D. (2011): Kompetenzverständnis und -modelle in der beruflichen Bildung. In: BETHSCHEIDER, M./ HÖHNS, G./ MÜNCHHAUSEN, G. (Hrsg.): Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung. Bielefeld, 133-157.

HUISINGA, R./ LISOP, I./ SPEIER, H.-D. (1999): Lernfeldorientierung. Konstruktion und Unterrichtspraxis. Frankfurt am Main.

KLAUSER, F. (1998): Problem-Based-Learning – Ein curricularer und didaktisch-methodischer Ansatz zur innovativen Gestaltung der kaufmännischen Ausbildung. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 1., H. 2, 273-293.

KLAUSER, F. (2000): Erwerb von Expertise – eine curriculare und didaktisch-methodische Leitidee zur effektiven Ausgestaltung lernfeldstrukturierter Curricula in der kaufmännischen Ausbildung. In: LIPSMEIER, A./ PÄTZOLD, G. (Hrsg.): Lernfeldorientierung in Theorie und Praxis. Stuttgart, 183-196

KMK (1996/1997) – Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe. Bonn 1996 i. d. F. von 1997.

KRAKAU, U. (2011): Zwischen Generalisierung und Applikation. Qualitatives Experiment zur Entwicklung und Erprobung eines komplexen Lehr-/Lernarrangements als Versuch eines deduktiven Lernprozesses. Wirtschaftspädagogische Beiträge Paderborn. Paderborn (in Vorbereitung).

KRAKAU, U./ RICKES, M. (2006): Implizite Vermittlung von Lernstrategien und ihre Rahmenbedingungen in einer Modellversuchsschule. SKOLA am Karl-Schiller-Berufskolleg der Stadt Dortmund. In: LANG, M./ PÄTZOLD, G. (Hrsg.): Wege zur Förderung selbst gesteuerten Lernens in der beruflichen Bildung. Bochum, 109-137.

KRAKAU, U./ RICKES, M. (2007): Förderung selbst regulierten Lernens in Fachklassen des dualen Systems – Rahmenbedingungen, Umsetzung und Evaluation. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 13. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe13/krakau_rickes_bwpat13.pdf (18-04-2011).

KREMER, H.-H. (2003): Implementation didaktischer Theorie – Innovationen gestalten. Annäherungen an eine theoretische Grundlegung im Kontext der Einführung lernfeldstrukturierter Curricula. Paderborn.

LIPSMEIER, A./ PÄTZOLD, G. (Hrsg.) (2000): Lernfeldorientierung in Theorie und Praxis. Stuttgart.

MARKETKFMAUSBV (2006) – Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation/zur Kauffrau für Marketingkommunikation vom 31. März 2006 (BGBl. I S. 808).

MSW – Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2006): Kauffrau für Marketingkommunikation / Kaufmann für Marketingkommunikation – Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung – Lehrplan zur Erprobung für das Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.

MSW – Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2007): Qualitätsanalyse Nordrhein-Westfalen – Impulse für die Weiterentwicklung von Schule. Düsseldorf.

MSW – Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2009): Didaktische Jahresplanung. Pragmatische Handreichung für die Fachklassen des dualen Systems. Düsseldorf.

RAUIN, U. (1992): Sequenzierung von Unterricht und Lernwege von Schülern. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Einführung der rationalen Zahlen im Mathematikunterricht der 6. Jahrgangsstufe. Bad Salzdetfurth.

REETZ, L. (1984): Wirtschaftsdidaktik. Eine Einführung in Theorie und Praxis wirtschaftsberuflicher Curriculumentwicklung und Unterrichtsgestaltung. Bad Heilbrunn.

REINMANN, G. (2006): Nur „Forschung danach“? Vom faktischen und potentiellen Beitrag der Forschung zur alltagstauglichen Innovationen beim E-Learning. Universität Augsburg, Medienpädagogik, Arbeitsbericht 14.

SCHWAGER, K. H. (1958): Wesen und Form des Lehrgangs im Schulunterricht. Weinheim.

SIEVERS, H.-P. (1984): Lernen – Wissen – Handeln. Untersuchungen zum Problem der didaktischen Sequenzierung. Dargestellt am Wirtschaftslehre-Curriculum in der Sekundarstufe II. Frankfurt am Main.

SLOANE, P. F. E. (1984): Methodik des Erwachsenenunterrichts im Handwerk. Unterrichtsstrategien für eine effiziente Bildungsarbeit. Laasphe in Westfalen.

SLOANE, P. F. E. (2003a): Schulnahe Curriculumentwicklung. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 4. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe4/sloane_bwpat4.pdf (18-04-2011).

SLOANE, P. F. E. (2003b): Die berufsbildende Schule in der Wissens- und Informationsgesellschaft. In: DILGER, B./ KREMER, H.-H./ SLOANE, P. F. E. (Hrsg.): Wissensmanagement an berufsbildenden Schulen. Beiträge im Kontext des Modellversuchsverbunds WisLok. Paderborn, 7-29.

SLOANE, P. F. E. (2004): Betriebspädagogik. In: GAUGLER, E./ OECHSLER, W. A./ WEBER, W. (Hrsg.): Handwörterbuch des Personalwesens. 3., überarb. u. erg. Aufl. Stuttgart, 573-585.

SLOANE, P. F. E. (2007a): Berufsbildungsforschung im Kontext von Modellversuchen und ihre Orientierungsleistung für die Praxis – Versuch einer Bilanzierung und Perspektiven. In: NICKOLAUS, R./ ZÖLLER, A. (Hrsg.): Perspektiven der Berufsbildungsforschung. Orientierungsleistungen der Forschung für die Praxis. Bielefeld, 11-60.

SLOANE, P. F. E. (2007b): Bildungsgangarbeit in beruflichen Schulen – ein didaktischer Geschäftsprozess? In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 103., H. 4, 481-496.

SLOANE, P. F. E. (2007c): Lern- bzw. Problemsituationen als fachdidaktische Fragestellung. In: HORST, F.-W./ SCHMITTER, J./ TÖLLE, J. (Hrsg.): Wie MOSEL Probleme löst. Band 1 – Lernarrangements wirksam gestalten. Paderborn, 159-196.

SLOANE, P. F. E. (2009a): Didaktische Analyse und Planung im Lernfeldkonzept. In: BONZ, B. (Hrsg.): Didaktik und Methodik der Berufsbildung. Baltmannsweiler, 195-216.

SLOANE, P. F. E. (2009b): Theoretischer Input: Kompetenzorientierter Unterricht - Vorüberlegungen – Hintergründe – Erfahrungen - … Vortrag, Weilburg, 29.04.2009.

SLOANE, P. F. E. (2010): Prozessbezogene Bildungsgangarbeit in der kaufmännischen Bildung – ein Designprojekt zur Sequenzierung. In: SEIFRIED, J. u. a. (Hrsg.): Lehr-Lern-Forschung in der kaufmännischen Berufsbildung – Ergebnisse und Gestaltungsaufgaben. Stuttgart , 27-48.

SLOANE, P. F. E. (2011): Pfade im regulierten Raum – Die Verwechslung von Zielen und Wegen und sich daraus ergebende Probleme in der pädagogischen Arbeit. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 107. , H. 1, 1-13.

SLOANE, P. F. E./ KRAKAU, U. (2009a): Prozessbezogenes Bildungsgangmanagement zur Förderung selbst regulierten Lernens: Konzeptionelle Grundlagen und praktische Beispiele – Teil 1. In: Die berufsbildende Schule, 61., H 2, 42-48.

SLOANE, P. F. E./ KRAKAU, U. (2009b): Prozessbezogenes Bildungsgangmanagement zur Förderung selbst regulierten Lernens: Konzeptionelle Grundlagen und praktische Beispiele. Teil 2. In: Die berufsbildende Schule, 61., H 3, 75-80.

SLOANE, P. F. E./ TRAMM, T. (2010): Desiderate und Perspektiven der Makrodidaktik. In: NICKOLAUS, R. u. a. (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn, 263-264.

SLOANE, P. F. E./ DILGER, B./ KRAKAU, U. (2008a): Bildungsgangarbeit als didaktischer Geschäftsprozess (Teil I): Von der Bildungsgangkonzeption zur didaktischen Jahresplanung. In: Wirtschaft und Erziehung, 60., H. 9, 263-273.

SLOANE, P. F. E./ DILGER, B./ KRAKAU, U. (2008b): Bildungsgangarbeit als didaktischer Geschäftsprozess (Teil II): Von der Entwicklung zur Sequenzierung von Lerngegenständen. In: Wirtschaft und Erziehung, 60., H. 10, 305-312.

SLOANE, P. F. E./ DILGER, B./ KRAKAU, U. (2008c): Bildungsgangarbeit als didaktischer Geschäftsprozess (Teil III): Von der Entwicklung komplexer Lehr-/Lernarrangements zur Evaluation. In: Wirtschaft und Erziehung, 60., H. 11, 355-363.

STEINEMANN, S. (2008): Strukturen und Prozesse von Lehrerteamarbeit im Kontext der Lernfeldumsetzung. Entwicklung eines kategorialen Analysemodells auf der Grundlage einer Fallstudie. Paderborn.

TABA, H. (1962): Curriculum Development. Theory and Practice. New York u.a.

TYLER, R. W. (1949/1971): Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago/ London (1. Aufl.: 1949).

TRAMM, T. (2003): Prozess, System und Systematik als Schlüsselkategorien lernfeldorientierter Curriculumentwicklung. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 4. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe4/tramm_bwpat4.pdf (05-05-2011).

TRAMM, T. (2007): Im Lernfeld selbstständig Probleme lösen? Oder: Von der Unmöglichkeit, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. In: HORST, F.-W./ SCHMITTER, J./ TÖLLE, J. (Hrsg.): Wie MOSEL Probleme löst. Band 1 – Lernarrangements wirksam gestalten. Paderborn, 104-138.

TRAMM, T. (2009): Vom geduldigen Bohren dicker Bretter – Antworten und Überlegungen eines „beglückten“ Kollegen zum Praxisbezug der Wirtschaftspädagogik. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 4. Online: http://www.bwpat.de/profil2/tramm_profil2.pdf (05-05-2011).

WILEY, D. A. (2000): Learning Object Design and Sequencing Theory. Diss. Brigham Young University o. O.

KRAKAU, U. (2011): Veränderungen in der schulischen Curriculumarbeit: Lernfelder schulisch implementieren. In: bwp@ Spezial 5 – Hochschultage Berufliche Bildung 2011, Fachtagung 19, hrsg. v. KREMER, H.-H./ TRAMM, T., 1-19. Online: http://www.bwpat.de/ht2011/ft19/krakau_ft19-ht2011.pdf (19-11-2011).