Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ 44 - Juni 2023

Berufliche Bildung und Regionalentwicklung

Hrsg.: , , &

It’s the region, stupid? Zur Bedeutung der Wohnortgröße als regionales Merkmal in der beruflichen Erstausbildung

Raumbezogene Ungleichheiten in der Berufsbildung sind gut dokumentiert. Ihre Ursachen lassen sich jedoch nicht theoretisch fundiert erklären. Der Beitrag thematisiert dieses Theoriedesiderat. Im ersten Schritt werden theoretische Zugänge und der Forschungstand der raumbezogenen Berufsbildungsforschung betrachtet. Im zweiten Schritt wird auf Basis einer repräsentativen Befragung von Auszubildenden überprüft, inwiefern es Unterschiede bezüglich der Ausbildungssuche, der Ausbildungssituation, beruflicher Aspirationen und zentraler Werte zwischen Auszubildenden gibt, die in unterschiedlich großen Orten wohnen. Dabei zeigen sich insgesamt wenig systematische Unterschiede. Die Auszubildenden berichten mehrheitlich von einer ähnlichen Ausbildungssituation und teilen ausbildungsbezogene Einstellungen und Zukunftswünsche. Dieses Ergebnis legt nahe, dass raumbezogene bzw. regionale Einflüsse auf die subjektive Orientierung von Auszubildenden nicht einem einfachen Stadt-Land-Schema folgen. Plädiert wird im dritten Schritt für die Ausarbeitung einer raumbezogenen Theorie der Berufsbildung auf Basis empirischer Regionalstudien, die neben materiellen Raumbedingungen auch die subjektiven Perspektiven der Auszubildenden berücksichtigen.

It's the region, stupid? On the relevance of the size of the place of residence as a regional characteristic in initial vocational education and training

Spatial inequalities in VET are well documented. However, there is no in-depth theoretical explanation as to why this is the case. This article addresses this theoretical desideratum. In the first step, theoretical approaches and the state of research in spatial VET research are considered. In the second step, a representative survey of apprentices is used to examine the extent to which there are differences in the search for apprenticeships, the apprenticeship situation, occupational aspirations and central values between apprentices who live in different-sized towns. Overall, there are few systematic differences. The majority of apprentices report a similar situation and share apprenticeship-related attitudes and aspirations for the future. This result suggests that spatial or regional influences on the subjective orientation of apprentices do not follow a simple urban-rural scheme. In the third step, we argue for the development of a spatial theory of vocational education and training based on empirical regional studies that take into account not only material spatial conditions but also the subjective perspectives of apprentices.

1 Einleitung

2022 wurden in Recklinghausen rechnerisch 82,9 duale Ausbildungsplätze pro 100 Nachfrager:innen angeboten, im bayerischen Weiden dagegen 139,3 (vgl. BIBB 2023). Bei sonst gleichen Voraussetzungen unterscheiden sich die Chancen junger Menschen, einen Ausbildungsplatz zu finden, zwischen beiden Orten erheblich. Die jungen Menschen können sich aber nicht aussuchen, wo sie geboren werden und aufwachsen. Dass dieser Zufall der Geburt schicksalhaft die individuellen Lebenschancen beeinflusst, stellt für moderne Gesellschaften ein Problem dar. Eine „Lotterie der Natur […] ist unter moralischen Gesichtspunkten willkürlich“ (Rawls 2019, 94) und widerspricht damit sowohl dem demokratischen Gleichheitspostulat also auch meritokratischen Gesellschaftsvorstellungen. Im internationalen Vergleich drängt sich die Frage auf, wie die eklatanten Unterschiede der Lebenschancen nach Geburts- bzw. Lebensort mit dem Anspruch auf universelle Menschenrechte zusammengehen (vgl. Sen 2020). Aber auch innerhalb eines reichen Landes wie Deutschland beeinflusst der Zufall des Geburtsortes die individuellen Lebenschancen maßgeblich, wie exemplarisch aufgezeigt.

Diese Tatsache setzt das Bildungswesen unter Rechtfertigungsdruck, da in ihm entscheidende Allokations- und Selektionsentscheidungen für berufliche Laufbahnen getroffen werden (vgl. Fend 2008, 50). Sozialer Status, materielles Einkommen und gesellschaftliche Anerkennung sollen von individuellen Leistungen im Bildungssystem abhängen und nicht – wie in ständischen, vormodernen Gesellschaften – von Geburt und Stand der Eltern. Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Bildungsgerechtigkeit und Verteilungsdifferenzen führt dazu, dass Teilhabe an Bildung eines der zentralen demokratischen Konfliktfelder darstellt, in dem eine fortwährende Dynamik von Inklusion und Exklusion wirkt (vgl. Lessenich 2019). Entsprechend stellt die Forderung nach Chancengleichheit einen Treiber demokratischer (Berufs-)Bildungspolitik dar – in Deutschland insbesondere nach dem Ende des Faschismus ab Mitte des 20. Jahrhunderts (vgl. Eckelt 2022).

Vor gut 50 Jahren forderte der Deutsche Bildungsrat in der Bildungsreformdebatte prominent die Herstellung von Chancengleichheit: „Die Verbesserung der Bildungschancen wird vorwiegend unter dem Gesichtspunkt gesehen, daß Benachteiligung aufgrund regionaler, sozialer und individueller Voraussetzungen aufgehoben werden müssen.“ (Deutscher Bildungsrat 1970, 30) Mit der hier an erster Stelle genannten Überwindung von Benachteiligung aufgrund regionaler Bedingungen beschäftigt sich der vorliegende Beitrag. Damals ging es konkret um die Benachteiligung „im ländlichen Bereich“ (ebd., 30). Damals wie heute ist eine Benachteiligung junger Menschen aufgrund ihrer regionalen Herkunft mit dem Grundgesetz unvereinbar: neben dem allgemeinen Gleichheitspostulat aller Bürger:innen fordert dies explizit die „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ (§ 72 Abs. 1, heutige Formulierung).

In der Berufsbildung sind „[s]ystematische Benachteiligungen aufgrund der geografischen Herkunft [bekannt] […], spielen aber im gesellschaftlichen Diskurs bislang eine untergeordnete Rolle.“ (Daniel et al. 2019, 204) Insbesondere bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterscheiden sich die Chancen bei hypothetisch gleichen individuellen Voraussetzungen, gleicher Familienherkunft und gleichartiger Entwicklung innerhalb Deutschlands stark nach Wohnort (vgl. Hjelm-Madsen 2022, 67). Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales schlägt deshalb in einem aktuellen Referentenentwurf vor, eine Ausbildungsgarantie einzuführen, um allen Jugendlichen „unabhängig von ihrer sozialen und geografischen Herkunft“ (BMAS 2022, 32) eine Ausbildung zu ermöglichen. Die Größenordnung der anvisierten 7.000 zusätzlichen Ausbildungsplätze (vgl. ebd., 37) zeigt, dass das Problem trotzdem weiterhin eine untergeordnete Rolle im berufsbildungspolitischen Diskurs spielt, denn jedes Jahr münden über 200.000 Jugendlichen, in den nicht berufsqualifizierenden Übergangssektor ein (vgl. BIBB 2022, 79).

Über die Mechanismen, die zu raumbezogenen Unterschieden in der Berufsbildung führen, ist erstaunlich wenig bekannt, „die regionale Berufsbildungsforschung steckt, obwohl schon einige Jahrzehnte alt, noch in den Kinderschuhen.“ (Kalisch 2011, 256) Da die regionale Ebene in der Berufsbildung bei der Vermittlung von Angebot und Nachfrage sowie in der Steuerung eine entscheidende Rolle spielt, verspricht raumbezogene Berufsbildungsforschung theoretische und berufsbildungspolitisch relevante Erkenntnisse.

In diesem Beitrag werden in Abschnitt 2 zunächst theoretische Zugänge und der Forschungsstand der raumbezogenen Berufsbildungsforschung dargestellt. Aufgezeigt wird einerseits das Interesse an Bildungsberichterstattung als Auslöser der raumbezogenen Berufsbildungsforschung (2.1) und das damit zusammenhängende dominierende theoretische Raumverständnis empirischer Forschungszugänge, bei dem das Ausbildungsgeschehen in administrativen Gebietsgliederungen des Raums analysiert wird (2.2), sowie andererseits ein an der regionalen Steuerung orientiertes Raumverständnis, wobei Raum stärker als Interaktionsraum erscheint (2.3). Forschungsansätze hinsichtlich der Auswirkungen von Regionen auf die subjektive Orientierung (potenzieller) Auszubildender gibt es bislang kaum (2.4). In Abschnitt 3 und 4 werden vor diesem Hintergrund Methodik und Ergebnisse aus einer repräsentativen Auszubildendenbefragung berichtet. Auf einer deskriptiven Ebene wird explorativ untersucht, inwiefern sich Ausbildungssuche (4.1), Lebenssituation (4.2), berufliche Aspirationen nach der Ausbildung (4.3) sowie Einstellungen und Wünsche Auszubildender mit Blick auf die Zukunft (4.4) in Abhängigkeit der Größe ihres Wohnortes unterscheiden. Im abschließenden Abschnitt 5 wird diskutiert, weshalb heutzutage ein einfacher Stadt-Land-Gegensatz bei der subjektiven Orientierung Auszubildender nicht wirksam zu sein scheint. Um sich einer raumbezogenen Theorie der Berufsbildung anzunähern, wird für die Erforschung der Zusammenhänge materieller Raumbedingungen mit deren subjektiven Verarbeitung auf Ebene von Regionen plädiert.

2 Raumbezogene Berufsbildungsforschung – theoretische Zugänge und Forschungsstand

Im engeren Sinne beginnt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Raum und Region für die Berufsbildung in den Reformdiskussionen der 1960er Jahre. Regionale Unterschiede im Zugang zu Bildung wurden als Problem im Hinblick auf die demokratisch intendierte Bildungsgerechtigkeit identifiziert. In der von Ralf Dahrendorf (1965) geprägten Sozialfigur des benachteiligten ‚katholischen Arbeitermädchens vom Lande‘ wird auf das Zusammenspiel kultureller, sozialstruktureller, demografischer und raumbezogener Aspekte verwiesen, die über Bildungschancen entscheiden. Unter den Vorzeichen des damals expandierenden Wohlfahrtsstaats löste diese Problemdiagnose – im Zusammenspiel mit humankapitaltheoretischen Überlegungen, die in Bildung einen Produktionsfaktor ausmachten – einen massiven Ausbau der Bildungsinstitutionen in ländlichen Räumen aus, um allen Kindern und Jugendlichen gleiche Bildungschancen zu ermöglichen (vgl. Friedeburg 1992, 335-371).

2.1 Bildungsberichterstattung als Entstehungskontext raumbezogener Berufsbildungsforschung

In den 1970er Jahren führte die gestiegene Sensibilität für die Frage des Bildungszugangs zur Einführung einer kontinuierlichen Berufsbildungsberichterstattung. Grundlage bildete das 1969 verabschiedete, erste bundeseinheitliche Berufsbildungsgesetz (vgl. Kutscha 2022). Seitdem werden regionale Angebots-Nachfrage-Relationen (ANR) in der dualen Ausbildung für (West-)Deutschland jährlich berichtet. Die regionale Wirtschaftslage gilt dabei als Ursachenfaktor für Benachteiligung beim Übergang in Ausbildung, da sie das Angebot an betrieblichen Ausbildungsstellen determiniert (vgl. Hjelm-Madsen 2022, 441).

Zusätzlich zu diesen nationalen Bildungsberichten wurde in den 1980er Jahren damit begonnen, auch auf kommunaler bzw. regionaler Ebene Berufsbildungsberichte zu erstellen (vgl. bspw. f. Duisburg, Kutscha/Stender 1985; Kutscha/Stender 1986; s. a. Dobischat 2010, 306). Nach dem Scheitern der berufsbildungspolitischen Hoffnungen der 1960/70er Jahre auf eine Versorgung aller ausbildungsinteressierten Jugendlichen mit einer pädagogisch anspruchsvollen, berufsqualifizierenden Ausbildung lag der Fokus auf anwendungsorientierter Forschung zur Frage, wie möglichst viele Jugendliche in ihrer Herkunftsregion versorgt werden können. So konnte sich in den 1980er Jahren „ein Forschungsfeld etablieren, das die besonderen Probleme des Übergangs Jugendlicher in die Berufsausbildung (insbesondere infolge der demographischen Entwicklung einerseits und des Rückgangs an Ausbildungsplätzen andererseits) in Abhängigkeit von regional-strukturellen und insbesondere von wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen thematisierte“ (Dobischat 2010, 305).

Mit dem Ansatz einer berufsbildungspolitischen Regionalisierung vollzog sich nach dem Ende der „planerischen ‚Euphoriephase‘ der 70er Jahre“ (Dobischat 2010, 302) ein politischer Paradigmenwechsel. Statt durch zentralstaatliche Interventionen sollten Bildungsprobleme vor Ort bearbeitet und gelöst werden. In den 1990er Jahren sollten diesem Paradigma folgend berufliche Schulen zu regionalen Kompetenzzentren verwandelt werden. Durch eine Entgrenzung der beruflichen Ausbildung und ihrer Institutionen sollten diese der – viel stärkeren Marktzwängen ausgesetzten – Weiterbildung angenähert werden (vgl. Büchter 2000). Regionalisierung der beruflichen Erstausbildung, verstanden als stärkere Orientierung an regionalen Arbeitsmärkten, sollte ausgehend von „der tendenziellen Rücknahme staatlicher Steuerung zunehmend zu einer marktförmigen Ausrichtung in der Berufsbildung“ (Meyer 2003, 6) führen. Im Kern bestand die Idee darin, unternehmerisch handelnde Bildungsinstitutionen zu schaffen. Der Staat beabsichtigte, sich durch Delegation – wie bereits in der Vergangenheit (vgl. Offe 1975, 266) – von komplexen Steuerungsaufgaben in der Berufsbildung zu entlasten. Zu einer befriedigenden Lösung der Versorgung mit Ausbildungsmöglichkeiten in regionalen Räumen hat dieser bildungspolitische Regionalisierungsansatz nicht geführt. Der Grundwiderspruch liegt darin, dass Ausbildungs- und Arbeitsplätze von der regionalen Wirtschaftsstruktur abhängen. Die Vorstellung, dass alle Regionen durch Spezialisierungsprozesse endogene Wachstumspotenziale freilegen könnten, was dann zu einer Vollversorgung mit Ausbildungsmöglichkeiten führen soll, überträgt (naive) Marktvorstellungen in die Bildung. Ein solcher Ökonomismus verkennt die Eigenlogik von Bildungssystemen und -prozessen. Nach dieser ‚regionalisierungseuphorischen‘ Phase haben sich die Erwartungen an raumbezogene Lösungsansätze für die berufsbildungspolitischen Herausforderungen in den letzten rund 15 Jahren relativiert. Regionale Betrachtungen zählen zu den etablierten Perspektiven in der Bildungsberichterstattung und Regionalisierungsansätze zum förderpolitischen Standardinventar.

Wie insgesamt in der deutschen Berufsbildungsforschung gibt es auch mit Blick auf Raum und Region einen ausgeprägten Forschungsfokus auf die duale Ausbildung. Zum sogenannten Schulberufssystem wird viel weniger geforscht, obwohl mittlerweile jedes dritte Ausbildungsverhältnis in diesem Ausbildungssektor geschlossen wird (vgl. BIBB 2022, 79). Dieser ‚duale Bias‘ lässt sich im Sinne einer Pfadabhängigkeit der raumbezogenen Datenproduktion erklären: Aufgrund seines gesetzlichen Auftrags forscht das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) schwerpunktmäßig zur dualen Ausbildung und hat entsprechend in den letzten 50 Jahren eine breite Datenbasis geschaffen. Das befördert wiederum die Forschung anderer Wissenschaftler:innen zur dualen Ausbildung. So entstand ein intensiver und differenzierter Forschungsdiskurs, der ständig weitere Forschung anregt. Im Vergleich dazu kann bezüglich des Schulberufssystems – vorsichtig formuliert – weder von „einer befriedigenden Daten- noch Forschungslage“ (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, 175) ausgegangen werden.

Eine weitere Fokussierung der raumbezogenen Berufsbildungsforschung erfolgt durch die seit Jahrzehnten stattfindende Berichterstattung des BIBB zu regionalen Angebots- und Nachfragerelationen in der dualen Ausbildung auf Ebene der derzeit 154 Arbeitsagenturbezirke in Deutschland. Dabei werden erhebliche Unterschiede bzgl. der ANR sichtbar, die sich auf die individuellen Chancen auswirken, einen dualen Ausbildungsplatz zu finden. Seit einigen Jahren steigt der Anteil unbesetzter Ausbildungsplätze und parallel dazu sogenannte regionale Passungsprobleme – also in einem Raum gleichzeitig auftretende unbesetzte Stellen und unversorgte Bewerber:innen (vgl. Seeber et al. 2019). Neben den Arbeitsagenturbezirken werden in der Berichterstattung des BIBB raumbezogene Unterschiede zwischen den Bundesländern sowie zwischen Ost- und Westdeutschland ausgewiesen (vgl. BIBB 2022, 15-23).

Das BIBB bereitet für die Bildungsberichterstattung vorwiegend Daten auf, die an unterschiedlichen Stellen erhoben werden. Die meisten (berufs-)bildungsbezogenen Daten sind beim Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder zu finden. Diese Daten zu Schulen, Schüler:innen, Lehrkräften usw. werden überwiegend entsprechend der kommunalen Gebietsgliederung erhoben – wenn auch aus Datenschutzgründen oft nur aggregiert ausgewiesen. Die Daten spiegeln damit immer auch die politisch-administrativen Strukturen. Dieser Entstehungskontext ist bei der Dateninterpretation zu beachten, da dabei diese historisch gewachsenen Grenzziehungen leicht als scheinbare Selbstverständlichkeit reproduziert werden.

Da die Bundesländer in der föderalen Struktur wesentlich über Regelungen des Bildungswesens entscheiden, bieten sie sich als Vergleichsebene geradezu an. Allerdings unterscheiden sie sich hinsichtlich demografischer, ökonomischer und weiterer Merkmale so stark, dass Bundesländervergleiche nur bedingt einen Beitrag zur Erklärung von Bildungsungleichheiten leisten. Hinzu kommen ausgeprägte Unterschiede zwischen den Regionen innerhalb der Flächenländer, beispielsweise zwischen Großstädten und ländlichen Räumen (vgl. Helbig/Nikolai 2015; Seeber et al. 2018; Seeber et al. 2019).

Was in der Berufsbildungsforschung als Region bezeichnet wird, unterscheidet sich merklich. Auch in den bisherigen Ausführungen in diesem Text zeigt sich diese begriffliche Unschärfe. Ohne hier eine eindeutige Definition anzustreben, soll zumindest eine Annäherung an den Begriff unternommen werden: „Unter Region wird […] ein räumlicher Ausschnitt verstanden, der umfassender und großräumiger ist, sich aus kulturlandschaftlichen wie naturräumlichen Elementen speist und auch Verflechtungen von Stadt und Land beinhalten kann.“ (Redepenning 2022, 17) Region verweist in diesem Sinne als Konzept auf eine aus unterschiedlichen Elementen konstituierte räumliche Sinneinheit. Berufsbildungswissenschaftliche Regionalstudien zielen entsprechend auf die Rekonstruktion solcher Verflechtungen und Interdependenzen. Akteurszentrierte Perspektiven rekonstruieren konkrete Strukturen der Berufsbildung als Ergebnis einer regionalen Entwicklungsgeschichte. Dabei lässt sich nachvollziehen, wie das Handeln relevanter Akteure aus beruflichen Schulen, Betrieben, Ämtern, Kommunalpolitik usw. zu richtungsweisenden Strukturentscheidungen geführt hat und wie Vorgaben höherer administrativer Ebenen interpretiert und konkret vor Ort verarbeitet wurden. Eine solche Perspektive führt zu einem theoretischen Verständnis von Regionen in der Berufsbildung, die weniger geografisch durch administrative Grenzen, Entfernungen usw. definiert werden, sondern eher als Interaktionsraum relevanter Akteure der Berufsbildung erscheint.

Letztlich wurden und werden in der Berufsbildungsforschung je nach Fragestellung verschiedene Räume als Region bezeichnet. Eine eindeutige und einheitliche Definition von Region hat sich bislang nicht durchgesetzt (vgl. Daniel et al. 2019, 179f.). Aus methodologischer Sicht kann diese begrifflich-konzeptionelle Unschärfe in der Forschung zu Schwierigkeiten der (inner-)disziplinären Bezugnahme führen, wenn mit unterschiedlichen, unspezifischen und/oder theoretisch unverbundenen Begriffen gearbeitet wird (vgl. Kalisch 2011, 15). Dem lässt sich entgegenwirken, wenn die jeweilige Begriffsverwendung im Forschungsdiskurs offengelegt wird.

2.2 Empirische Forschungszugänge in der raumbezogenen Berufsbildungsforschung

Materielle und strukturelle „raumbezogene Rahmenbedingungen“ (Hjelm-Madsen 2022, 78) beeinflussen das Ausbildungsgeschehen maßgeblich. Zu ihnen zählen die regionale Wirtschaftsstruktur, Demografie und Verkehrsinfrastruktur, von denen Ausbildungsangebot und -nachfrage maßgeblich abhängen. Die Akteure der Berufsbildung können solche externen Rahmenbedingungen jedoch nicht oder nur eingeschränkt beeinflussen.

Da die Berufsausbildung in Deutschland überwiegend in betrieblicher Form stattfindet, bestimmen die Unternehmen über das Angebot betrieblicher Ausbildungsplätze. Dieses Angebot steht in keinem inneren Zusammenhang zur Nachfrage, die durch die Anzahl der Schulabgänger:innen und deren Bildungsorientierung bestimmt wird. Ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist dementsprechend bei solchen Ausbildungsmärkten grundsätzlich zu erwarten. Im Gegensatz dazu stellen die beruflichen Schulen raumbezogene Rahmenbedingungen dar, die die Akteure der Berufsbildung direkt – wenn auch oft nicht kurzfristig – beeinflussen können. Der räumlichen Lage der beruflichen Schulen und ihrem Angebot kommt deshalb eine entscheidende Steuerungsfunktion zu.

In der dualen Ausbildung konzentriert sich raumbezogene Berufsbildungsforschung vorwiegend auf die Ebene der Arbeitsagenturbezirke. Dieses aus der Logik der Arbeitsmarktverwaltung heraus gedachte Schema der Raumordnung der Berufsbildung hat durch seine jahrzehntelange Existenz eine gewisse Selbstverständlichkeit erlangt und eröffnet die Möglichkeit, mit vergleichsweise hohen Fallzahlen und Zeitreihen zu arbeiten. In unserer eigenen Forschung haben wir beispielsweise unterschiedliche Entwicklungen von Angebot und Nachfrage zwischen den Arbeitsagenturbezirken während der Corona-Pandemie aufgezeigt (vgl. Eckelt/Schauer 2022). Auch Verknüpfungen mit Individualdaten wie dem Nationalen Bildungspanel sind möglich. So konnten wir zeigen, dass unter allen Schulabgänger:innen die Übergangschancen derjenigen mit Hauptschulabschluss am stärksten von regionalen Ausbildungsmarktverhältnissen beeinflusst werden. Konkret steigt bzw. fällt der Anteil der Übergänge in Ausbildung dieser Schulabgänger:innen, die formal-rechtlich vorwiegend auf duale Ausbildungsplätze angewiesen sind, mit der erweiterten Angebots-Nachfrage-Relation im jeweiligen Arbeitsagenturbezirk (vgl. Eckelt/Schauer 2019, 469).

Es fehlt jedoch an ausgearbeiteten theoretischen Erklärungsmodellen der Ausbildungsentwicklung in Arbeitsagenturbezirken. Zwar ist in der Berufsbildungsforschung unstrittig, dass das Angebot an betrieblichen Ausbildungsstellen über Ausbildungschancen entscheidet und von der regionalen Wirtschaftsstruktur abhängt, aber wovon das Angebot genau abhängt und beeinflusst wird, ist nicht geklärt. Hier liegt weiterhin Forschungsbedarf. Ein Zusammenhang zwischen der Wirtschaftsstruktur und dem (dualen) Ausbildungsmarkt der Arbeitsagenturbezirke liegt zwar nahe, lässt sich aber nur hypothetisch postulieren. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die innerhalb der konkreten Räume liegenden komplexen Wirkzusammenhänge unbekannt sind. Deshalb können beispielsweise ähnliche Werte und Entwicklungen der Angebots-Nachfrage-Relation durch unterschiedliche Wirkfaktoren bedingt werden (vgl. Hjelm-Madsen 2022, 446f.). Eine weitere Schwierigkeit resultiert aus der politischen Entstehungsgeschichte der verwendeten Indikatoren auf Ebene der Arbeitsagenturbezirke. So wuchs in den 2000er Jahren die Kritik seitens der Gewerkschaften, dass mit der Angebots-Nachfrage-Relation die Probleme von Jugendlichen, einen Ausbildungsplatz zu finden, verschleiert würden, weil alternativ versorgte junge Menschen nicht als Nachfragende gezählt werden (vgl. Hjelm-Madsen 2022, 460). Mit der 2009 eingeführten erweiterten Angebots-Nachfrage-Relation wurde auf diese Kritik reagiert und die Gruppe der Nachfragenden wird größer bemessen, was zu einem tendenziell niedrigeren Quotienten führt. Seitdem lässt sich die berufsbildungspolitische Positionierung im Diskurs häufig schon daran ablesen, ob die klassische oder erweiterte ANR in einer Argumentation verwendet wird. Das zeigt exemplarisch, dass die Definition von Raumgrenzen und Kennzahlen des Ausbildungsmarktes keineswegs eine vorwiegend akademische Diskussion darstellt, sondern hoch politisch ist.

Die beruflichen Schulen zählen ebenfalls zu den raumbezogenen Rahmenbedingungen, die über Ausbildungschancen entscheiden. Sie gelten in der dualen Ausbildung als wichtige Bezugsgröße für ausbildungsbezogenes Handeln von jungen Menschen wie auch von Unternehmen (vgl. Büchter 2018, 16). Jenseits der dualen Ausbildung stellen die beruflichen Schulen im Schulberufssystem den zentralen Lernort dar. Umfang und Art der Ausbildungsplätze im Schulberufssystem in einer Region hängen direkt von den dort vorhandenen beruflichen Schulen und ihrem Angebot ab. Gleiches gilt für schulische Angebote des Übergangssektors. Sowohl für kompensatorische Berufsbildungsangebote bei fehlenden dualen Ausbildungsstellen als auch für die unabhängig vom dualen Ausbildungswesen zu sehenden vollzeitschulischen Ausbildungen des Schulberufssystems insbesondere für Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialberufe spielen berufliche Schulen als Orte und Institutionen der Berufsbildung eine entscheidende Rolle (vgl. Baethge 2008; Michaelis 2017). Berufliche Schulen sind die „Hidden Champions“ (Frommberger/Faßhauer 2019, 5), ohne die das berufliche Ausbildungswesen in Deutschland nicht funktionieren könnte. Der enge disziplinäre Bezug der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zur Lehrkräftebildung bedingt zudem die spezifische Forschungsperspektive, wie die regional verankerten beruflichen Schulen mit ausreichend vielen und gut qualifizierten Lehrkräften versorgt werden können (vgl. Frommberger/Lange 2018).

Ergebnisse raumbezogener Berufsbildungsforschung werden häufig in Form von Monitoring-Berichten präsentiert. In solchen Berichten werden die vorhandenen Daten zusammengefasst, aufbereitet und in einen interpretativen Zusammenhang gestellt. Forschungslogisch sind es vorwiegend deskriptive Ergebnisse, die der Öffentlichkeit und insbesondere politischen Entscheider:innen ein möglichst vollständiges Bild des Ausbildungsgeschehens vermitteln sollen. Auf Bundesebene sind dies die Datenreporte zum jährlichen Berufsbildungsbericht (zuletzt: BIBB 2022) sowie der zweijährig erscheinende Bericht Bildung in Deutschland (zuletzt: Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022). In diesen Berichten werden Länder- und dabei speziell Ost-West-Unterschiede systematisch ausgewiesen. Speziell auf diese Vergleichsebene zielt der Ländermonitor berufliche Bildung (Seeber et al. 2018; Seeber et al. 2019), der zusätzlich jeweils die Entwicklung in den 16 Bundesländern einzeln betrachtet. Der Ländermonitor wurde jedoch nicht verstetigt.

Einzelstudien zum Ausbildungsgeschehen in einem Bundesland verfolgen einen ähnlichen Zweck wie Monitoring-Berichte. Sie erscheinen allerdings anlassbezogen und werden nicht regelmäßig wiederholt. Beispielsweise untersuchen Andreas Diettrich und Peter Wordelmann (2019) die Versorgungsleistung der beruflichen Schulen und ihrer Erreichbarkeit in ländlichen Räumen in Brandenburg im Auftrag des dortigen Landesministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Diese Fragestellung ist aufgrund rückläufiger Berufsschülerzahlen berufsbildungspolitisch in allen Flächenländern Deutschlands relevant. Stärker als bei Monitoring-Berichten werden in solchen Studien konkrete Empfehlungen und Szenarien für die bildungspolitischen Akteure entwickelt.

Wie bereits erwähnt, werden seit den 1980er Jahren auch auf regionaler und kommunaler Ebene Bildungsberichte erstellt, die die Entscheidungsfindung (berufs-)bildungspolitischer Akteure unterstützen soll. Ob sie diese Funktion tatsächlich erfüllen, wird angezweifelt (vgl. Brüggemann 2021, 347f.).

Demgegenüber gibt es als weiteren Typus raumbezogener Berufsbildungsforschung Studien, die – häufig in Form einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit – stärker auf theoretische Fragestellungen eingehen und detaillierter Entwicklungen rekonstruieren. So hat Marco Hjelm-Madsen das Berufsbildungssystem in Schleswig-Holstein detailliert untersucht. Dabei zeigte sich, dass dort zwar die Versorgungslage im Sinne der in ländlichen Kreisen und Städten vorhandenen Berufsschulen deutliche Unterschiede aufweist, dies aber nicht zu einem auffällig unterschiedlichen Bildungsverhalten der jungen Menschen führt: „Im Ergebnis lässt sich keine nachvollziehbare raumbezogene ‚Benachteiligung‘ in der Breite des Berufswahlspektrums aus lebensräumlicher Perspektive beschreiben, die mit einer ungleichen Verteilung der Angebotsstruktur dualer Berufsausbildung in Verbindung stünde.“ (Hjelm-Madsen 2022, 379) Einer in der Bildungswissenschaft üblichen „eher defizitär orientierten strukturellen Perspektive auf ländliche Regionen“ (Franz/Robak 2022, 5) kann vor diesem empirischen Hintergrund nicht unkritisch gefolgt werden. Was sich deskriptiv zeigen lässt, ist, dass mit steigender Wohnortgröße der Anteil der Auszubildenden mit Hochschulreife und der Anteil älterer Auszubildender wächst (vgl. Hjelm-Madsen 2022, 162, 178).

Ländliche Regionen sind aus Sicht der Berufsbildungsforschung kein homogenes Phänomen. Die relative Position zu städtischen Räumen macht u. a. einen wichtigen Unterschied aus. Als problematisch gelten vor allem „ländlich-periphere Räume“ (Haase 2016, 87), wie die Region Uckermark in Brandenburg, die Marina Haase beispielhaft bezüglich der Steuerung regionaler Berufsschullandschaften untersucht hat. In dieser akteurszentrierten Studie wird Region als Interaktionsraum rekonstruiert, in dem „persönliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht“ (Haase 2016, 316) möglich ist. Im Umgang mit den materiellen und strukturellen raumbezogenen Rahmenbedingungen wird aus dieser Perspektive ein erheblicher Einfluss einzelner Akteure – beispielsweise einer Schulleiterin oder eines betrieblichen Ausbilders – auf konkrete Entscheidungen sichtbar.

Einen Vorschlag, wie jenseits von Einzelstudien die regionale Situation der Berufsbildung deutschlandweit kleinräumiger als bislang empirisch dargestellt werden kann, haben kürzlich Robyn Schmidt und Alexandra Uhly (2023) vorgelegt. Methodisch haben sie die Angaben zum Ort der Ausbildungsstätte (Gemeindeschlüssel) aus der Ausbildungsstatistik mit der Regionstypisierung RegionStaR verknüpft. So können sie alle dualen Auszubildenden – der Ansatz ist auf die duale Ausbildung limitiert – einem von sieben Regionstypen zuordnen. Diese reichen von Stadtregion – Metropolen bis Ländliche Region – Kleinstädtischer, dörflicher Raum. Diese neue Datenbasis kann die Deskription von regionalen Unterschieden deutlich verfeinern. Nach ihrer Analyse sind in städtischen gegenüber ländlichen Räumen mehr Auszubildende in ihrem Wunschberuf, mehr in Dienstleistungsberufen sowie mehr mit Migrationshintergrund zu finden. Zudem gehen sie davon aus, dass in Städten tendenziell höhere Ausbildungsvergütungen gezahlt werden. Mit steigender Wohnortgröße steigt zudem das Alter zu Ausbildungsbeginn, was vorwiegend auf den höheren Anteil von Auszubildenden mit Hochschulreife zurückgeht (vgl. Schmidt/Uhly 2023, 13-18, 49).

2.3 Regionalisierung und regionale Steuerung in der Berufsbildungspolitik

Deutlich geworden ist bereits, dass solche zuvor beschriebenen, empirisch auffindbaren Unterschiede im Ausbildungsgeschehen zwischen Regionen einerseits von materiellen und strukturellen raumbezogenen Rahmenbedingungen abhängen, aber andererseits nicht streng von diesen determiniert werden. Die konkrete Situation in einer Region hängt auch vom Handeln der berufsbildungspolitischen Akteure ab.

Die bereits erwähnte intendierte bildungspolitische Schaffung sogenannter regionaler Bildungslandschaften bzw. ‚Lernender Regionen‘ seit den 1990er Jahren hat Claudia Kalisch (2011) erforscht. Mit diesem bildungspolitischen Ansatz sollte die schwerfällige Governance der deutschen Berufsbildung auf der Makroebene dynamisiert werden, indem Entscheidungen auf die regionale Ebene verlagert werden. „Da sich das System als Ganzes als schwerfällig und nur in kleinen Schritten veränderbar erweist, wird vielerorts auf regionaler Ebene versucht, auf aktuelle Problemlagen zu reagieren bzw. neue Wege zu beschreiten. Die Vielzahl von Modellversuchen und Pilotvorhaben, die von Bund und Ländern unterstützt werden, sind ein Beleg hierfür.“ (Kalisch 2011, 239) Die projektartigen Impulse solcher Regionalisierungsansätze zielen auf die Schaffung von Netzwerken und Synergieeffekten. So wird Region „zum Referenzrahmen für Politikgestaltung. Es wird angenommen, dass Reform- bzw. Modernisierungskonzepte vor allem auf regionaler Ebene, von den Akteuren ‚vor Ort’, mitentwickelt, getragen und umgesetzt werden können bzw. müssen.“ (Kalisch 2011, 76) Darüber hinaus stellt sich die Frage nach einer regionalspezifischen Anpassung von Ausbildungen. Kalisch geht dem anhand einer vergleichenden Analyse von Ausbildungsregionen in der Mikrotechnologie nach. Dabei stellt sie fest, dass Regionalisierung von Ausbildungsinhalten bislang nur vereinzelt als Folge persönlichen Engagements stattfindet. Regionalisierung der Ausbildung in diesem Sinne bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen einzelbetrieblichen Ausbildungsbedingungen und dem abstrakten Berufsprinzip (vgl. Kalisch 2011, 233-238).

Grundsätzlich verweist der bildungspolitische Ansatz, regionale Bildungslandschaften bzw. ‚Lernende Regionen‘ aktiv zu schaffen und zu fördern, auf eine Perspektive, bei der regionale Unterschiede „weniger als Gefahr, sondern vielmehr als Chance betrachtet“ (Kalisch 2011, 247) werden. Nicht gleichartige Lebensbedingungen oder Ergebnisgleichheit sind dabei das bildungspolitische Ziel, sondern gleichwertige Regionen, die aber nicht in der Breite alle berufsbildenden Optionen anbieten.

Mittlerweile ist der ‚Hype‘ der 1990er Jahre rund um die Regionalisierung als politische Steuerung der Berufsbildung abgeklungen. In der bildungspolitischen Praxis haben sich jedoch in einzelnen Regionen regionale Steuerungsverbünde fest etabliert und in der Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative vernetzt (vgl. Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative o. J.). Solche sich explizit zum Regionalisierungsansatz bekennenden Organisationen bzw. Netzwerke scheinen aber eher die Ausnahme als die Regel in Deutschland zu sein. Wie sich solche regionale Steuerung der Berufsbildung langfristig auswirkt, stellt eine bislang noch offene Forschungsfrage dar.

Regionalisierung wirft auf einer theoretischen Ebene die Frage auf, wie Gleichwertigkeit zwischen Regionen überhaupt im Kontext der bekannten raumbezogenen Disparitäten bestimmt werden kann bzw. welche Ziele in einer Bildungsregion verfolgt und erreicht werden sollen. Eine Antwort auf diese schwierige Frage könnte in einem berufsbildungstheoretisch fundierten Gerechtigkeitsverständnis liegen, das sowohl „Verteilungs-, Anerkennungs- und Befähigungsgerechtigkeit“ berücksichtigt – ausgehend davon ließe sich dann „nach Möglichkeiten ihrer empirischen Erfassung“ (Hjelm-Madsen/Kalisch 2022, 17) suchen. Eine solche Antwort würde die Bestimmung der Ziele und die Auswahl der messbaren Indikatoren vorwiegend an den Wünschen und Bedürfnissen der jungen Menschen in der Region ausrichten. Dies erfordert eine Erweiterung der raumbezogenen Berufsbildungsforschung, da die skizzierten Forschungsperspektiven jeweils mit einem ‚Blick von oben‘ auf das Ausbildungsgeschehen schauen. Die Subjektivität der jungen Menschen bleibt dabei konzeptionell ausgeklammert. Ihre Wünsche, Einschätzungen, Einstellungen usw. werden – wenn überhaupt – nur in verkürzter und aggregierter Form berücksichtigt. Das mag vor dem Hintergrund überraschen, dass das berufsbildungswissenschaftliche Interesse an raumbezogenen Fragen auf der Grundannahme beruht, dass die regionalen Bedingungen nicht nur unterschiedlich sind, sondern sich auch auf die jungen Menschen auswirken (vgl. Kutscha 1990). Diese Annahme erscheint im Alltagsverstand so offensichtlich plausibel, dass sie im wissenschaftlichen Diskurs häufig gar nicht expliziert wird.

2.4 Regional unterschiedliche subjektive Orientierung von Auszubildenden

Ausbildungsinteressierte Jugendliche und Auszubildende werden bislang in der raumbezogenen, berufsbildungswissenschaftlichen Forschung selten als handelnde und wollende Subjekte konzeptionell einbezogen. Die jungen Menschen gelten in den verwendeten Raumkonzepten vielmehr entweder als ein Faktor des Raums – beispielsweise Anzahl der Schulabgänger:innen, Ausbildungsnachfrage etc. in einem Kreis, Arbeitsagenturbezirk oder Bundesland – oder sie werden als eine reaktive Größe im Raum betrachtet, die – durch wenige soziodemografische Merkmale spezifiziert – auf die vorfindlichen Umweltbedingungen reagiert.

In der gesamten raumbezogenen Datenerhebung, die sich an der administrativ-politischen Gebietsgliederung des Raums orientiert, erscheinen diese Räume statischer als sie tatsächlich sind, denn die Bildungsinstitutionen verbleiben dauerhaft an einem Ort und bestimmen ihre Zuständigkeit anhand der administrativen Vorgaben. Ganz anders sieht es bei den Jugendlichen aus. Administrativ abgegrenzte Räume wie Arbeitsagenturbezirke, Bundesländer, Landkreise usw., die der Berufsbildungsstatistik zugrunde liegen, fallen nicht unbedingt mit der Wahrnehmung der jungen Menschen zusammen, die in solchen Räumen aufwachsen (vgl. Daniel et al. 2019, 181). Selbstverständlich werden die Jugendlichen zwangsläufig von solchen räumlichen Ordnungen in vorwiegend administrativer Weise tangiert, aber beispielsweise kann ein gut erreichbarer Ort jenseits einer Landesgrenze bei der Ausbildungssuche für Jugendliche wortwörtlich näherliegend sein, als andere Orte innerhalb des für den Wohnort zuständigen Arbeitsagenturbezirks oder Landkreises.

Ein an der subjektiven Wahrnehmung orientiertes Regionskonzept dürfte der Sicht der Jugendlichen auf Räume der Berufsbildung eher entsprechen. Allerdings kann sich eine solche subjektive Raumkonzeption individuell deutlich unterscheiden. Während manche Jugendliche in Großstädten ihr Stadtviertel kaum verlassen, sind andere in einem weiten Umkreis um ihren Wohnort herum mobil. Bei einer Perspektive, die die ausbildungsinteressierten Jugendlichen und Auszubildenden ins Zentrum stellt, sind deshalb nicht absolute, sondern relative Entfernungen entscheidend. Die Lokalisierung eines Ausbildungsbetriebs oder einer beruflichen Schule als „absolute geographische Position ist dabei letztlich zweitrangig“ (Hjelm-Madsen 2022, 39). Entscheidend ist die Erreichbarkeit – und die eben nicht nur im objektiven Sinne.

Aus der Jugendforschung ist bekannt, dass es verschiedene Jugendmilieus mit unterschiedlichen Werten und biografischen Wünschen gibt. Welche Werte und Interessen junge Menschen im Laufe ihrer Sozialisation erwerben, hängt neben der elterlichen Sozialschicht stark von der Schulbiographie ab, aber auch davon, ob sie auf dem Land oder in der Stadt aufwachsen (vgl. Calmbach et al. 2020, 29, 45). Ein solcher Zusammenhang zwischen Sozialisation und regionaler Herkunft wird in der raumbezogenen Berufsbildungsforschung als Desiderat benannt. So betont Kalisch, dass „das Verhältnis von beruflicher und regionaler Identität“ (Kalisch 2011, 263) weiterer empirischer und theoretisch-konzeptioneller Forschung bedarf. Auch Schmidt und Uhly werfen die Frage auf, „ob es kulturelle Unterschiede zwischen Stadt und Land bezüglich der Bedeutung der dualen Berufsausbildung gibt“ (Schmidt/Uhly 2023, 72). Solche kulturellen Unterschiede könnten eine Erklärung für die beobachtbaren Unterschiede bieten, die bislang aufgrund einer fehlenden Theorie nicht kausal gedeutet werden können.

Es ist anzunehmen, dass solche kulturellen Unterschiede existieren, wenn Regionen auch als Sozialräume verstanden werden (vgl. Büchter 2021). Aus einer sozialökologischen Perspektive prägen Räume subjektive Orientierungen. In der Forschung zur beruflichen Sozialisation Auszubildender wird Raum auf der Mikroebene betrachtet. Insbesondere Großbetriebe, in denen Ausbildung stattfindet, werden dort als Sozialräume berücksichtigt; Region dagegen nicht – zumindest nicht explizit, denn Großbetriebe sind selbstverständlich nicht zufällig im Raum lokalisiert (vgl. Lempert 2002; Lempert 2006).

Eine Fallstudie zu Nordhessen zeigt exemplarisch, dass die Ausbildungssuche je nach regionaler Orientierung der Jugendlichen verschieden verlaufen kann. Konkret zeigte sich, dass Jugendliche mit „einem dezidierten dörflichen bzw. ländlichen Habitus“ (Wochnik 2014, 217) Kompromisse bei der Ausbildungsplatzwahl eingehen, um in der Region zu bleiben.

Der Zusammenhang von Raum und subjektiven Orientierungen Auszubildender ist bislang weitgehend unerforscht. Vermutlich beeinflussen raumbezogene Aspekte die subjektiven Orientierungen Auszubildender nur bedingt. Von einer Determination ist nicht auszugehen. Vielmehr geht es um ein Verständnis davon, ob bei sonst gleichen Bedingungen der Ort bzw. Raum des Aufwachsens oder der Ausbildung systematisch unterschiedliche Orientierungen bedingt. In der berühmten Sozialfigur des benachteiligten katholischen Arbeitermädchens vom Lande der 1960er Jahre wurde das Zusammenspiel von kulturellen, sozialstrukturellen, demografischen und raumbezogenen Aspekten betont. Gleiches gilt für die heutzutage benachteiligte Sozialfigur des muslimischen Jungen aus dem Großstadt-Prekariat. Mit Blick auf solche Sozialfiguren zeigt sich, dass eine objektive Benachteiligung von Räumen – i. S. von fehlenden Bildungsangeboten vor Ort – geringe Bildungsteilnahme der Benachteiligten nicht vollständig erklären kann (vgl. Hjelm-Madsen 2022, 407).

Ob und welche regional unterschiedlichen subjektiven Orientierungen Auszubildende haben, ist sowohl eine empirische als auch theoretische Frage. Es gilt, „dass sich die innerste Logik der sozialen Welt nur erfassen lässt, wenn man ganz in die Besonderheit der empirischen, in der Geschichte räumlich und zeitlich bestimmbaren Realität eindringt“ (Bourdieu 1998, 14). Wie fruchtbar solche räumlich und zeitlich konkreten Studien sind, zeigt sich daran, dass deren dichte Beschreibungen auch Jahrzehnte später noch beim Lesen fesseln und die Abhängigkeit der Bildungschancen und lebensweltlichen Orientierung von den Sozialräumen einen geradezu anspringt. So wird bei Friedrich Engels‘ Schilderung der Lebensverhältnisse des englischen Proletariats Mitte des 19. Jahrhunderts deutlich, wie die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen ohne Zugang zu formaler Bildung als „praktische Bildung“ (Engels 1971, 181) eine bestimmte Weltsicht vermitteln. Im Gegensatz dazu vermittelt die Anfang der 1930er Jahre entstandene Marienthal-Studie einen Eindruck, wie sich Arbeitslosigkeit auf die Bewohner:innen eines kleinen Ortes auswirkt. Kinder und Jugendliche entwickeln in so einem Umfeld eine resignierte Grundhaltung und verändern ihre Bildungsaspirationen (vgl. Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1975, 70-80). Den sich in den 1970er Jahren abzeichnenden Umbruch der Arbeitswelt am Ende des Fordismus untersucht Paul Willis in einer ethnographischen Studie am Beispiel einer Gruppe von Arbeiterjugendlichen. Das relativ homogene Milieu, in dem diese Jugendlichen aufwuchsen, prägte „sozial und kulturell definiert“ (Willis 2011, 211) ihre Berufswünsche, was verhinderte, dass sie sich für Berufe jenseits einer eng verstandenen industriellen Männlichkeit interessierten.

Diese drei exemplarisch präsentierten Studien verdeutlichen bezüglich einer raumbezogenen Berufsbildungsforschung den Zusammenhang von geografischem und sozialem Raum. Gesellschaftliche Milieus sind nicht beliebig im Raum verteilt, sondern der materielle Raum strukturiert ihre (Re-)Produktionsbedingungen (vgl. Bourdieu 1987). Insofern ist bezüglich des Zusammenhangs von Raum und subjektiven Orientierungen Auszubildender zu berücksichtigen, ob und wie Auszubildende heute ggf. durch regional verwurzelte Milieus geprägt werden und inwiefern sich dies forschungsmethodisch überprüfen lässt (vgl. zu den Arbeitnehmermilieus in Deutschland, Vester 2013, 107).

Im weiteren Verlauf des Beitrags werden ausgehend von einer Auszubildendenbefragung Unterschiede bei Ausbildungssuche, Lebenssituation, beruflichen Aspirationen und Wünsche mit Blick in die Zukunft von Auszubildenden betrachtet. Die leitende Fragestellung ist dabei, ob und inwiefern die Wohnortgröße als regionaler Bezugspunkt mit Unterschieden zwischen den Auszubildenden hinsichtlich dieser vier Aspekte zusammenhängt. Zwar ist bereits aufgezeigt worden, dass städtische und ländliche Regionen entsprechend der Ortsgröße keine in sich homogenen Gebilde darstellen, aufgrund des Erhebungsdesigns ist eine differenzierte Zuordnung zu Regionstypen allerdings nicht möglich. Wir gehen dennoch von der Annahme aus, dass sich im Durchschnitt auch bereits hinsichtlich der Ortsgrößen Unterschiede zeigen müssen, wenn die regionale Herkunft heutzutage einen ausgeprägten Einfluss auf die subjektiven Orientierungen Auszubildender hat.

Hinsichtlich der in diesem Abschnitt entwickelten Kritik können wir mit einem solchen methodischen Ansatz die eigentlich wünschenswerte Subjektperspektive der Auszubildenden im Sinne ihrer individuellen Raumkonstruktionen nicht empirisch erfassen. Die Ergebnisse ermöglichen es aber, die tradierte These einer kulturellen Stadt-Land-Differenz hinsichtlich der Situation und der Einstellungen von Auszubildenden aus dem dualen wie dem Schulberufssystem über einen differenzierteren Indikator – die Wohnortgröße – zu überprüfen. Es geht also um einen empirisch fundierten Zwischenschritt. Die Ergebnisse werden dann im letzten Abschnitt dahingehend diskutiert, welche sowohl strukturellen als auch subjektiven bzw. milieuspezifischen Aspekte in künftigen raumbezogene Forschungsarbeiten sinnvoll einbezogen werden sollten.

3 Methodischer Zugang

Im Mai/Juni 2022 haben wir eine repräsentative Befragung Auszubildender durchgeführt. Bei den hier dargestellten Ergebnissen handelt es sich um eine Erstveröffentlichung. Erhebungsmethodisch erfolgte die Befragung als Computer Assisted Personal Interviews (CAPI): Insgesamt wurden deutschlandweit 831 Auszubildende im Alter von 16 bis 25 Jahren face-to-face mittels eines standardisierten Fragebogens interviewt. Geschulte Interviewer:innen haben diese Gespräche im häuslichen Umfeld durchgeführt. Ein Gespräch dauerte ungefähr eine halbe Stunde und die Antworten wurden direkt per Laptop festgehalten. Ein auf Jugendbefragungen spezialisiertes Institut hat die Felderhebung im Auftrag durchgeführt.

Ausgehend von einer Grundgesamtheit von 1,86 Millionen Auszubildenden in Deutschland wurden Quotenbedingungen zur Stichprobenziehung definiert, um möglichst repräsentative Ergebnisse für das duale als auch für das Schulberufssystem zu erzielen (vgl. Statistisches Bundesamt 2021a; Statistisches Bundesamt 2021b sowie direkt beim Statistischen Bundesamt angefragte Daten des Mikrozensus). Mit Blick auf die Grundgesamtheit wurden Zielquoten für Ausbildungsart, Ausbildungsjahr, Alter, Geschlecht, Schulabschluss, Bundesland und Wohnortgröße bestimmt. Die Wohnortgröße, die in unseren Auswertungen das zentrale Differenzierungsmerkmal darstellt, ist fünfstufig klassifiziert, wobei Großstädte mit mehr oder weniger als 500.000 Einwohner:innen unterschieden werden (vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung o. J.). Die tatsächlich gezogenen Quoten liegen ausreichend nah an den Zielquoten, so dass eine Gewichtung bei der Auswertung nicht notwendig war.

Im Fragebogen wurden soziodemografische Daten zum individuellen Ausbildungskontext erfasst, die u. a. dem Screening bezüglich der Zielquoten dienen. Außerdem wurden bildungsbiografische Stationen vor der Ausbildung, soziales Engagement, Care-Verpflichtungen, Nebenjobs, die aktuelle finanzielle Situation, langfristige Wünsche/Ziele, digitale Aktivitäten sowie Einstellungen erfasst.

In der Stichprobe sind wie in der Grundgesamtheit 54,8 Prozent der Auszubildenden männlich (Tab. 1). Das liegt vor allem daran, dass Frauen häufiger in ein Studium einmünden (vgl. Statistisches Bundesamt 2021b). Unter den Auszubildenden machen Frauen in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner:innen einen etwas größeren Teil aus als in Klein- und Mittelstädten zwischen 5.000 und 99.999 Einwohner:innen. In kleinen Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen entspricht die Verteilung dem Gesamtdurchschnitt.

Tabelle 1: Soziodemografische und ausbildungsbezogene Merkmale der Auszubildenden nach Wohnortgröße

Für mit * gekennzeichnete Kategorien lagen Quotenvorgaben vor.

Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

|

Wohnortgröße (Anzahl Einwohner:innen) |

||||||

|

< 5.000 |

5.000 - 19.999 |

20.000 - 99.999 |

100.000 - 499.999 |

≥ 500.000 |

Gesamt |

|

|

Geschlecht* |

||||||

|

Männlich |

54,9 |

55,9 |

57,7 |

49,3 |

53,8 |

54,8 |

|

Weiblich |

45,1 |

44,1 |

42,3 |

50,0 |

46,2 |

45,1 |

|

Höchster Schulabschluss (aktuell)* |

||||||

|

Max. ESA |

24,8 |

30,2 |

25,1 |

18,1 |

26,9 |

25,4 |

|

MSA |

51,3 |

47,0 |

53,7 |

56,9 |

51,0 |

51,9 |

|

(Fach-)Abitur |

23,9 |

22,8 |

21,1 |

25,0 |

22,1 |

22,7 |

|

Ausbildungssektor* |

||||||

|

Duale Ausbildung |

74,3 |

78,7 |

77,1 |

64,6 |

57,9 |

71,6 |

|

Schulberufssystem |

25,7 |

19,8 |

21,6 |

32,6 |

37,9 |

26,5 |

|

Beamtenausbildung |

0,0 |

1,5 |

1,3 |

2,8 |

4,1 |

1,9 |

|

Alter im ersten Ausbildungsjahr* (Mittelwert in Jahren) |

||||||

|

19,0 |

18,9 |

19,0 |

19,0 |

18,9 |

19,0 |

|

|

Migrationshintergrund |

||||||

|

Ohne MH |

83,2 |

81,7 |

82,8 |

86,1 |

82,8 |

83,2 |

|

Mit MH |

16,8 |

18,3 |

17,2 |

13,9 |

17,2 |

16,8 |

|

Höchstes Bildungsniveau der Eltern |

||||||

|

Niedrig |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

1,4 |

0,7 |

0,4 |

|

Mittel |

85,0 |

90,5 |

88,5 |

80,6 |

81,4 |

85,9 |

|

Hoch |

15,0 |

9,5 |

11,5 |

18,1 |

17,9 |

13,7 |

|

Ausbildungsberuf nach Wirtschaftssektor, dreistufig |

||||||

|

Primäre Dienstleistungen |

44,2 |

46,5 |

40,5 |

37,5 |

38,6 |

41,6 |

|

Sekundäre Dienstleistungen |

29,2 |

28,2 |

32,2 |

35,4 |

42,8 |

33,2 |

|

Produktion |

26,5 |

25,2 |

27,3 |

27,1 |

18,6 |

25,2 |

|

Anteil an Gesamt |

||||||

|

13,6 |

24,3 |

27,3 |

17,3 |

17,5 |

100,0 |

|

|

n |

113 |

202 |

227 |

144 |

145 |

831 |

Beim höchsten Schulabschluss der Auszubildenden zeigen sich je nach Wohnortgröße leichte Abweichungen vom Durchschnitt, aber kein Muster. Dagegen zeigt sich – wie aufgrund der strukturellen Raumbedingungen zu erwarten (vgl. Daniel et al. 2019, 187f.) – bei der Ausbildungsart, dass Auszubildende im Schulberufssystem überdurchschnittlich häufig in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner:innen leben. Die duale Ausbildung dominiert demgegenüber in Klein- und Mittelstädten, wo sie mehr als drei Viertel der Auszubildenden ausmacht. Ebenfalls erwartungsgemäß ist, dass Auszubildende in einer Beamtenausbildung häufiger in Großstädten leben, wo mehr Verwaltungen angesiedelt werden. In der weiteren Analyse wird wegen der geringen Fallzahl (n=16) darauf verzichtet, bezüglich der Beamtenausbildung Unterschiede zu berichten. Stattdessen fokussieren wir den Vergleich dualer Ausbildung mit dem Schulberufssystem.

Beim Alter im ersten Ausbildungsjahr zeigt sich kein Unterschied hinsichtlich der Wohnortgröße. Auszubildende in der Stichprobe beginnen ihre Ausbildung überall durchschnittlich mit 18 bis 19 Jahren. Erhoben wurde das Alter zum Zeitpunkt der Befragung am Ende des Ausbildungsjahres. Bei Ausbildenden im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr wurde der Wert für das erste Ausbildungsjahr berechnet.

Der Migrationshintergrund wurde im Rahmen der soziodemografischen Abfrage erhoben. Er liegt vor, wenn Auszubildende angeben, eine ausländische Staatsbürgerschaft in Gegenwart oder Vergangenheit zu besitzen oder mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde. Von den Befragten haben 16,8 Prozent einen Migrationshintergrund. Es zeigt sich bei der Verteilung nach Wohnortgröße kein Muster. Der Migrationshintergrund wird in der Ausbildungsstatistik nicht ausgewiesen. Dort wird nur der Anteil der Auszubildenden mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft erfasst. Unter den Anfänger:innen lag dieser 2020 in der dualen Ausbildung bei 13,0 Prozent und in vollzeitschulischen Ausbildungen in Gesundheits-, Erzieher und Sozialberufen bei 14,7 Prozent (vgl. BIBB 2021, 86). Entsprechend ist von einer Untererfassung der Auszubildenden mit Migrationshintergrund in der Stichprobe auszugehen. Bei der folgenden Analyse kann dies unberücksichtigt bleiben, da die Verteilung nach Wohnortgröße dadurch nicht direkt berührt wird.

Das Bildungsniveau der Eltern wurde mittels einer dreistufigen CASMIN-Klassifikation (Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations) bestimmt. Dabei wird nach dem höchsten Bildungs- bzw. Ausbildungsabschluss der Eltern klassifiziert. Ein hohes Bildungsniveau liegt vor, wenn mindestens ein Elternteil ein Studium abgeschlossen hat. Ein mittleres Bildungsniveau liegt vor, wenn kein Elternteil ein Studium abgeschlossen hat, aber mindestens ein Elternteil eine Ausbildung abgeschlossen oder eine (Fach-)Hochschulreife erworben hat. Ein niedriges Bildungsniveau liegt vor, wenn beide Elternteile weder Ausbildung noch (Fach-)Hochschulreife erreicht haben (vgl. Blossfeld 2019, 547f.). Letztere Gruppe kommt in der Stichprobe mit nur 0,4 Prozent vor und wird in der Analyse aufgrund der geringen Fallzahl im Weiteren nicht ausgewiesen. Stattdessen fokussieren wir den Vergleich von Auszubildenden, deren Eltern ein mittleres oder hohes Bildungsniveau haben. Insgesamt haben 13,7 Prozent der Auszubildenden mindestens ein Elternteil mit abgeschlossenem Studium. In Großstädten mit rund 18 Prozent häufiger als in Klein- und Mittelstädten. In kleinen Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen liegt dieser Wert mit 15 Prozent leicht über dem Durchschnitt.

Die Befragten erlernen insgesamt 136 verschiedene Ausbildungsberufe. Diese wurden den primären und sekundären Dienstleistungsberufen sowie Produktionsberufen zugeordnet (vgl. zur Umkodierung, Kroll 2021). Rund ein Viertel der Auszubildenden erlernt einen Produktionsberuf wie Elektroniker:in. Ein Drittel erlernt einen sekundären Dienstleistungsberuf wie Erzieher:in oder Bankkaufmann/frau. Und die verbleibenden zwei Fünftel erlernen einen primären Dienstleistungsberuf wie Kaufmann/frau für Büromanagement. In Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohner:innen erlernen Auszubildende seltener einen Produktionsberuf und dafür häufiger einen sekundären Dienstleistungsberuf. In Großstädten über 100.000 Einwohner:innen zeigt sich ein ähnliches, aber weniger ausgeprägtes Muster. In Kleinstädten und Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen zeigt sich eine Verschiebung von weniger sekundären hin zu mehr primären Dienstleistungsberufen. Insgesamt ist diese Verteilung erwartungskonform, wenn davon ausgegangen wird, dass sekundäre Dienstleistungsberufe in sogenannten wissensintensiven Branchen vorwiegend in Großstädten zu finden sind.

Zusammenfassend wird aus unseren Auswertungen deutlich, dass sich die soziodemografischen und ausbildungsbezogenen Merkmale von Auszubildenden bezüglich der Wohnortgröße wenig unterscheiden. Bei der Art der Ausbildung, dem Bildungsniveau der Eltern und dem Wirtschaftssektor des Ausbildungsberufs zeigt sich ein systematischer Unterschied zwischen Auszubildenden in Großstädten und kleineren Orten. Demgegenüber zeigen die kleinen Orte mit weniger als 5.000 Einwohner:innen keine systematischen Unterschiede gegenüber den Klein-, Mittel- und Großstädten. Für die folgenden Analysen stellt diese relative Homogenität der Auszubildenden hinsichtlich der soziodemografischen und ausbildungsbezogenen Merkmale insofern einen Vorteil dar, da mögliche Unterschiede mit größerer Wahrscheinlichkeit direkt mit der Wohnortgröße zusammenhängen.

4 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Antworten der Auszubildenden bezüglich ihrer Ausbildungssuche, ihrer aktuellen Lebenssituation, ihrer beruflichen Aspirationen sowie ihre Einstellungen und Wünsche mit Blick in die Zukunft berichtet. Dabei wird nach Wohnortgröße differenziert, konkret nach fünf Kategorien: (1.) kleine Orte mit weniger als 5.000, (2.) Kleinstädte mit 5.000 bis unter 20.000, (3.) Mittelstädte mit 20.000 bis unter 100.000, (4.) Großstädte mit 100.000 bis unter 500.000 sowie (5.) Großstädte mit 500.000 und mehr Einwohner:innen.

Außerdem werden bei den Vergleichen die Ost-West-Herkunft (ostdeutsche Bundesländer inkl. Berlin), der höchste Schulabschluss der Auszubildenden (max. Erster Schulabschluss (ESA), Mittlerer Schulabschluss (MSA) oder (Fach-)Hochschulreife (HSR)), die Ausbildungsart (duale Ausbildung und Schulberufssystem), das Bildungsniveau der Eltern (mittel und hoch) sowie teilweise die Kreuzung von Ost-/Westdeutschland und Wohnortgrößte ausgewiesen.

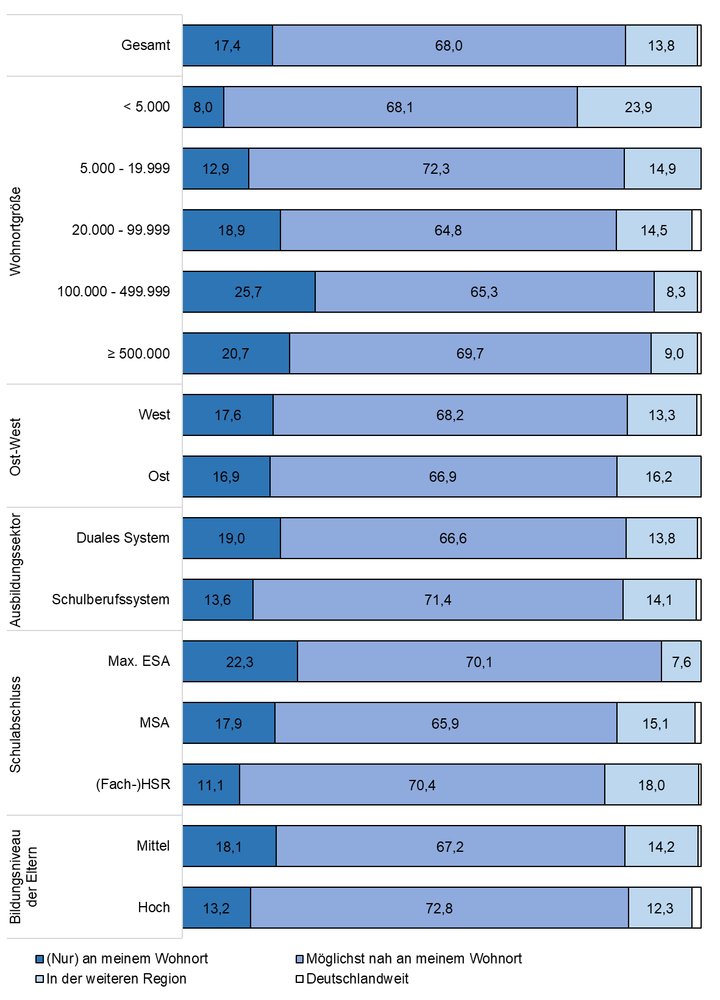

4.1 Ausbildungssuche

Gefragt danach, wo Auszubildende ihren Ausbildungsplatz gesucht haben, bestätigt sich die im Forschungsstand aufgezeigte Bedeutung der Wohnregion in der beruflichen Ausbildung. Eine deutliche Mehrheit suchte möglichst nah am Wohnort (68,0%) bzw. nur am Wohnort (17,4%). In der weiteren Region (13,8%) oder gar deutschlandweit (0,7%) hat nur jede:r Siebte gesucht (Abb. 1).

Abbildung 1: Suchradius bei Ausbildungssuche Frageitem: „Wo hast du nach einem Ausbildungsplatz gesucht bzw. dich beworben?“ (Anteile der Kategorie deutschlandweit durchgängig ≤ 2,0%; Anteile der Kategorie woanders nicht dargestellt, da keine Person diese wählte). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Abbildung 1: Suchradius bei Ausbildungssuche Frageitem: „Wo hast du nach einem Ausbildungsplatz gesucht bzw. dich beworben?“ (Anteile der Kategorie deutschlandweit durchgängig ≤ 2,0%; Anteile der Kategorie woanders nicht dargestellt, da keine Person diese wählte). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Beim Radius der Ausbildungssuche zeigt sich ein klares Muster nach der Größe des Wohnortes von Auszubildenden: Jugendliche aus Wohnorten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen suchen überdurchschnittlich häufig in der weiteren Region – allerdings auch nur ein knappes Viertel von ihnen (23,9%). Für Auszubildende aus Großstädten spielt die weitere Region dagegen nur für jede:n Zehnte:n eine Rolle. Umgekehrt steigt der Anteil der Auszubildenden, die nur an ihrem Wohnort gesucht haben mit der Wohnortgröße, wobei er in Großstädten bis 500.000 mit mehr als einem Viertel am höchsten liegt.

Der weitere Suchradius bei kleinerem Wohnort ließe sich einerseits im Hinblick auf die raumbezogenen Strukturen als Reaktion auf ein geringeres Angebot an Ausbildungsmöglichkeit in kleinen Orten deuten. Andererseits könnten Jugendliche, die in kleinen Orten und damit tendenziell häufiger in ländlichen Räumen aufwachsen, auch subjektiv eine weitere Region als ausbildungsrelevant betrachten, weil sie es gewohnt sind, auch in anderen Kontexten weitere Strecken zurückzulegen.

Im Ost-West-Vergleich zeigt sich ein leicht höherer Anteil von Auszubildenden in Ostdeutschland, die auch weiter vom Wohnort entfernt nach Ausbildungsplätzen gesucht haben (16,2 vs. 14,2%). Auszubildende in dualer Ausbildung und im Schulberufssystem haben zu gleichen Anteilen weiter entfernt vom Wohnort gesucht, wobei letzte zu einem geringeren Anteil ausschließlich am Wohnort suchten (13,6 vs. 19,9%). Mit Blick auf den Schulabschluss zeigt sich, dass Auszubildende mit maximal Erstem Schulabschluss respektive Hauptschulabschluss am seltensten weiter entfernt vom Wohnort nach Ausbildungsplätzen gesucht haben (7,6%). Das ist mit Blick auf regionale Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsmarkt insofern relevant, als diese Gruppe am häufigsten ohne Ausbildungsplatz bleibt (vgl. Michaelis et al. 2022, 87). Individuelle Mobilität bei der Ausbildungssuche scheint von solchen auf dem Ausbildungsmarkt Benachteiligten selten als Möglichkeit gesehen zu werden, um einen Ausbildungsplatz in einer anderen Region zu finden. Vielmehr steigt der regionale Radius bei der Ausbildungssuche mit dem Schulabschluss. Wobei auch von den Auszubildenden mit (Fach-)Hochschulreife mehr als vier Fünftel in Wohnortnähe gesucht haben. Das Bildungsniveau der Eltern wirkt sich nicht auf die Suche weiter entfernt vom Wohnort aus, allerdings haben mehr Auszubildende mit Eltern mit mittlerem Bildungsniveau ausschließlich am Wohnort gesucht (18,1 vs. 13,2%)

Mit Blick auf einen tendenziell weiteren Suchradius bei kleinerem Wohnort verweist die Einschätzung der Auszubildenden bezüglich des Ausbildungsangebots in der Herkunftsregion auf einen Zusammenhang zum Angebot als bestimmende Raumbedingung. Insgesamt geben 69,9 Prozent der Befragten an, dass es dort, wo sie herkommen, leicht sei, einen Ausbildungsplatz zu bekommen (Abb. 2).

Abbildung 2: Einschätzung der Ausbildungschancen in der Region Frageitem: „Dort, wo ich aufgewachsen bin, ist es einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.“ (dargestellt sind die Anteile stimme voll und ganz bzw. stimme eher zu). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Abbildung 2: Einschätzung der Ausbildungschancen in der Region Frageitem: „Dort, wo ich aufgewachsen bin, ist es einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.“ (dargestellt sind die Anteile stimme voll und ganz bzw. stimme eher zu). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Bei Auszubildenden aus kleinen Orten und Kleinstädten liegt die Zustimmung rund sechs Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Dass Jugendliche – im Durchschnitt – die regionale Ausbildungslage durchaus zutreffend einschätzen, zeigt eine Jugendbefragung, in der auf eine signifikante Korrelation zwischen ANR und subjektiver Wahrnehmung des Ausbildungsangebots auf Ebene der Bundesländer verwiesen wird (vgl. Barlovic/Ullrich/Wieland 2022, 8).

Der Anteil der Auszubildenden in Westdeutschland, die von einem guten Ausbildungsangebot in ihrer Herkunftsregion berichten, liegt um drei Prozentpunkte höher als in Ostdeutschland. Wenn die Wohnortgrößen differenziert nach Ost- und Westdeutschland betrachtet werden, zeigt sich im Osten ein abweichendes Bild: Am häufigsten berichten dort mit 77,3 Prozent der Auszubildenden aus ostdeutschen Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen, dass es in ihrer Herkunftsregion leicht sei, einen Ausbildungsplatz zu finden. Aufgrund des demografisch bedingten Rückgangs der Schulabgänger:innen und damit der potenziellen Ausbildungsinteressierten ist das ein durchaus nachvollziehbarer Befund. Trotzdem sind die diesbezüglich berichteten Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren, weil die zehn Kategorien (Ost/West * 5 Wohnortgrößen) teils nur noch dünn besetzt sind und eine auf Repräsentativität abzielende Auswertung nur noch unter Vorbehalt möglich ist.

Auszubildende im dualen oder Schulberufssystem nehmen das Ausbildungsangebot in der Herkunftsregion fast identisch wahr. Erwartungsgemäß steigt die Wahrnehmung einer guten Ausbildungsmarktlage mit besseren Schulabschlüssen. Allerdings fallen die Abstände von jeweils rund zwei bzw. drei Prozentpunkten geringer aus, als mit Blick auf die unterschiedlichen Ausbildungschancen erwartet werden könnte (vgl. Eckelt/Schauer 2019). Bei der Interpretation dieses Befunds ist zu berücksichtigen, dass nur die ‚erfolgreichen‘ Schulabgänger:innen mit maximal Erstem Schulabschluss in der Stichprobe vertreten sind, die auch tatsächlich einen Ausbildungsplatz gefunden haben. Jugendliche, die (noch) keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, schätzen die Ausbildungsmarktlage negativer ein (vgl. Barlovic/Ullrich/Wieland 2022, 18). Nach Bildungsniveau der Eltern zeigt sich eine um 1,5 Prozentpunkte höhere, leicht positivere Wahrnehmung der Auszubildenden mit studierten Eltern.

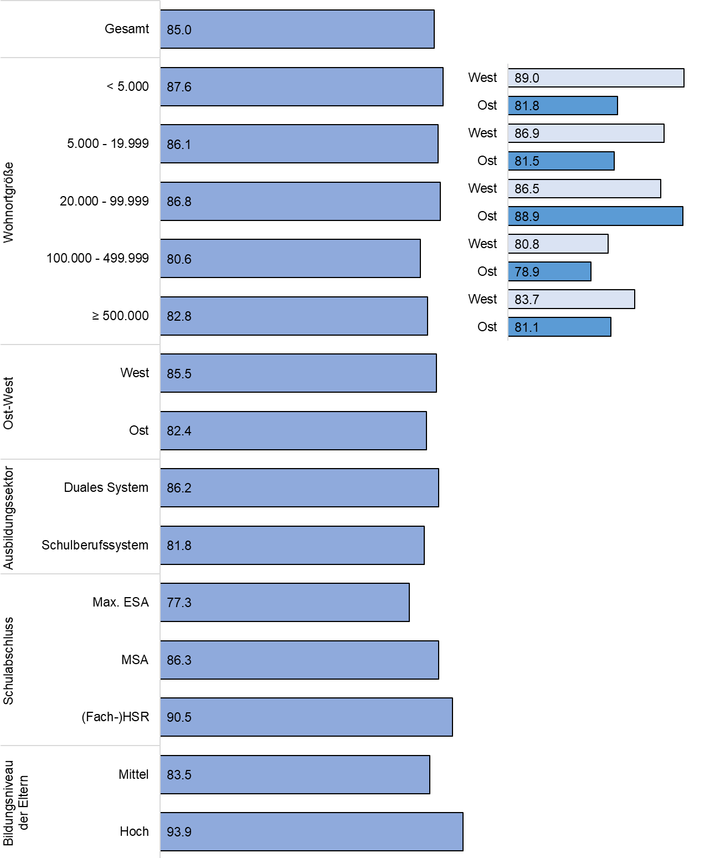

Ausbildungsinteressierte Jugendliche suchen üblicherweise nach einem Ausbildungsberuf, der sie interessiert und der zu ihnen passt. 85,0 Prozent der Befragten sagen von sich, dass sie ihre Ausbildung in ihrem Wunschberuf machen (Abb. 3).

Abbildung 3: Ausbildung im Wunschberuf Frageitem: „Die Ausbildung, die ich derzeit absolviere, ist meine Wunschausbildung“ (dargestellt sind die Anteile stimme voll und ganz bzw. stimme eher zu). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Abbildung 3: Ausbildung im Wunschberuf Frageitem: „Die Ausbildung, die ich derzeit absolviere, ist meine Wunschausbildung“ (dargestellt sind die Anteile stimme voll und ganz bzw. stimme eher zu). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Hier fällt nun auf, dass ein als gut eingeschätztes regionales Ausbildungsangebot nicht zu einem höheren Anteil von Auszubildenden in ihrem Wunschberuf führt: Am häufigsten sagen Auszubildende aus Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen, dicht gefolgt von denen aus Klein- und Mittelstädten, dass sie derzeit ihre Wunschausbildung absolvieren (86,1-87,6%). In den Großstädten liegt der Wert dagegen niedriger (80,6 und 82,8%).

Im Ost-West-Vergleich liegt der Wert erneut im Westen rund drei Prozentpunkte höher. Werden die Wohnortgrößen erneut differenziert nach Ost- und Westdeutschland betrachtet, zeigt sich bei der Ausbildung im Wunschberuf keine Auffälligkeit bei den Auszubildenden, die in ostdeutschen Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen leben. Das passt zum Forschungsbefund, dass die Ausbildungslage auch in Regionen mit einer für Jugendliche günstigen ANR durchaus problematisch sein kann (vgl. Daniel et al. 2019, 191; Schmidt/Uhly 2023, 48).

Dual Auszubildende befinden sich zu 86,2 Prozent in ihrer Wunschausbildung und damit gute vier Prozentpunkte häufiger als Auszubildende im Schulberufssystem. Bei den Schulabschlüssen zeigt sich das bekannte Bild: 77,3 Prozent der Auszubildenden mit max. ESA sagen, dass sie ihren Wunschberuf erlernen; bei denjenigen mit MSA sind es 86,3 Prozent und bei denjenigen mit (Fach-)Hochschulreife 90,5 Prozent. Von allen betrachteten Gruppen befinden sich Auszubildende mit Eltern mit hohem Bildungsniveau zu 93,9 Prozent am häufigsten in ihrem Wunschberuf und damit rund zehn Prozentpunkte häufiger als diejenigen mit Eltern mit mittlerem Bildungsniveau.

Zusammenfassend bestätigt sich die Annahme, dass sich die Wohnortgröße als Indikator für eine Zuordnung der Orte zu eher ländlichen oder städtischen Räumen interpretieren lässt. Die Ergebnisse bezüglich des Suchradius und des regionalen Angebots entsprechen einem aus der Berufsbildungsforschung bekannten Muster: In ländlichen Räumen suchen Ausbildungsinteressierte in einem größeren Umkreis und dort ist das Ausbildungsangebot schlechter als in größeren Städten. Vor diesem Hintergrund überrascht der Befund, dass trotzdem in Großstädten ein kleinerer Anteil von Auszubildenden ihre Wunschausbildung absolvieren kann. Die Ausbildungssuche scheint auch dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland schwieriger zu sein als im Westen. Allerdings liegt dieser Unterschied auf niedrigem Niveau und eine Differenzierung zwischen den ostdeutschen Regionen scheint mit Blick auf die Einschätzung zum Ausbildungsangebot angezeigt. Bei der Ausbildungsart haben dual Auszubildende häufiger nur am Wohnort gesucht und ihre Wunschausbildung ergreifen können. Durchgängig eindeutig ist der Einfluss des Schulabschlusses auf die Ausbildungssuche. Auszubildende mit höheren Schulabschlüssen suchen in einem weiteren Radius, nehmen das Ausbildungsangebot positiver wahr und können häufiger ihre Wunschausbildung ergreifen. Ein hohes elterliches Bildungsniveau schließlich wirkt sich sehr deutlich positiv auf die Chance aus, die Wunschausbildung ergreifen zu können.

4.2 Lebenssituation in der Ausbildung

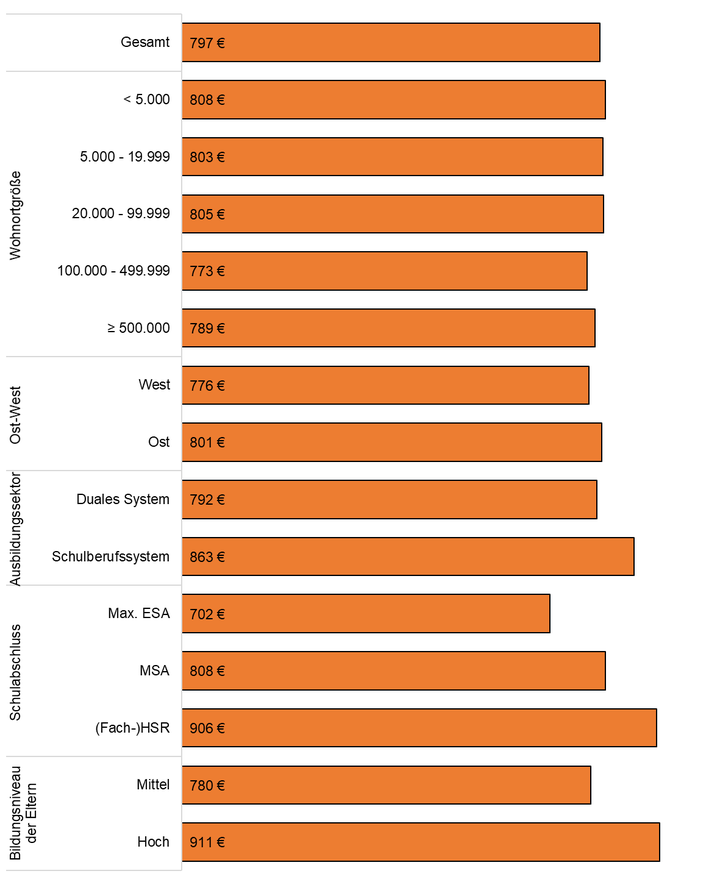

Während Auszubildende in einer dualen Ausbildung – wie auch in einer Beamtenausbildung – selbstverständlich eine Ausbildungsvergütung erhalten, ist dies in vielen Ausbildungen des Schulberufssystems nicht üblich. Von den Auszubildenden im Schulberufssystem erhalten lediglich 21,4 Prozent eine Ausbildungsvergütung. Folgend betrachtet wird die Ausbildungsvergütung derjenigen in dualer Ausbildung und derjenigen im Schulberufssystem, die eine Ausbildungsvergütung erhalten. Diese liegt durchschnittlich bei 797 € (Abb. 4).

Abbildung 4: Durchschnittliche Ausbildungsvergütung Frageitem: „Wie hoch ist deine aktuelle monatliche Netto-Ausbildungsvergütung?“ (dargestellt ist die durchschnittliche Ausbildungsvergütung der Personen, die angaben, eine regelmäßige Ausbildungsvergütung zu erhalten). Eigene Berechnungen

Abbildung 4: Durchschnittliche Ausbildungsvergütung Frageitem: „Wie hoch ist deine aktuelle monatliche Netto-Ausbildungsvergütung?“ (dargestellt ist die durchschnittliche Ausbildungsvergütung der Personen, die angaben, eine regelmäßige Ausbildungsvergütung zu erhalten). Eigene Berechnungen

Nach Wohnortgröße betrachtet erhalten Auszubildende in Großstädten eine geringere Vergütung (773 und 789 €) als diejenigen in Klein- und Mittelstädten sowie in Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen (803-808 €). Dieser Befund widerspricht der in der Literatur zu findenden Vermutung, dass die Ausbildungsvergütung in größeren Städten aufgrund der Berufsstruktur höher sein müsste (vgl. Schmidt/Uhly 2023, 15).

Auszubildende in Ostdeutschland erhalten monatlich eine 25 € geringere Ausbildungsvergütung. Bei Auszubildenden im Schulberufssystem, die eine Ausbildung erhalten, liegt diese um 71 € höher als bei dual Auszubildenden. Ebenfalls stark fallen die Unterschiede bei Betrachtung der Schulabschlüsse aus: Hier macht der Unterschied jeweils rund 100 € pro Monat aus: Max. ESA 702 €, MSA 808 € und (Fach-)HSR 906 €. Ein deutlicher Unterschied findet sich erneut beim Bildungsniveau der Eltern. Auszubildende mit Eltern mit hohem Bildungsniveau erhalten 131 € mehr pro Monat. Dass bei der Ausbildungsvergütung bildungs- und ausbildungsartbezogenen Faktoren gegenüber den raumbezogenen Faktoren stärker ins Gewicht fallen, hängt mit großer Wahrscheinlich mit der Segmentation beim Zugang zur dualen Ausbildung zusammen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, 109ff.).

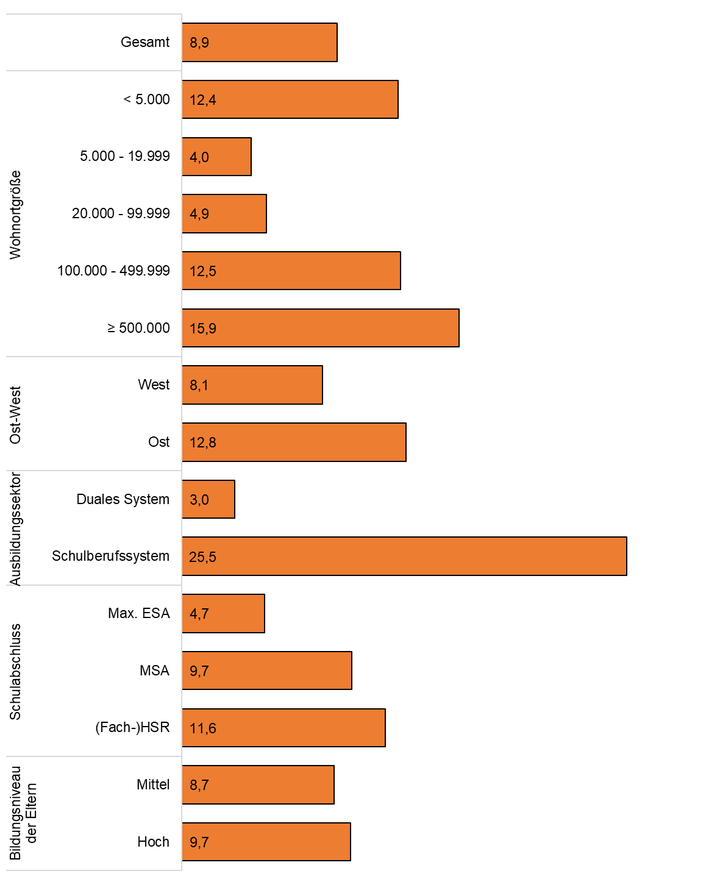

Neben der Ausbildungsvergütung spielen Nebenjobs für einen Teil der Auszubildenden eine wichtige Rolle bei ihren Einnahmen. Knapp jede:r zehnte Auszubildende hat einen Nebenjob (8,9%) und verdient dort durchschnittlich 347 € pro Monat. Rund zwei Drittel derjenigen mit Nebenjob erhalten keine Ausbildungsvergütung (Abb. 5). Weitere in der Befragung erfasste Einnahmen wie Taschengeld und ähnliche regelmäßige Zuwendungen, BAföG, Kindergeld, Wohngeld, Sozialhilfe und Renten sowie auf den Monat umgerechnete einmalige größere Geldgeschenke sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden an dieser Stelle nicht berichtet.

Der Anteil von einem knappen Zehntel mit Nebenjob liegt unter dem Niveau, das in anderen Forschungsarbeiten berichtet wird. Dabei ist zu beachten, dass eine vergleichbare Erhebung zu Nebenjobs dadurch erschwert wird, dass diese sich in Umfang und Häufigkeit stark unterscheiden können. Speziell zu Auszubildenden liegen wenig Befunde vor. Eine BIBB-Studie von 2010 ging von einem Viertel der dual Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr mit Nebenjob aus. Im Vergleich wird davon ausgegangen, dass ein Drittel der 15- bis 17-jährigen Schüler:innen und zwei Drittel der Studierenden einen Nebenjob haben (vgl. Beicht/Krewerth 2010; Tully/van Santen 2015; Tully/van Santen 2020).

Abbildung 5: Auszubildende mit Nebenjob Frageitem: „Hast du neben deiner aktuellen Ausbildung noch einen oder mehrere bezahlte Nebenjobs?“ (dargestellt sind die Anteile derer, die angaben, einen Nebenjob auszuüben; keine Person berichtete mehrere Nebenjobs). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Abbildung 5: Auszubildende mit Nebenjob Frageitem: „Hast du neben deiner aktuellen Ausbildung noch einen oder mehrere bezahlte Nebenjobs?“ (dargestellt sind die Anteile derer, die angaben, einen Nebenjob auszuüben; keine Person berichtete mehrere Nebenjobs). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Auszubildende, die einem Nebenjob nachgehen (müssen), leben mehr als doppelt so häufig in Großstädten sowie in kleinen Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen als in Klein- und Mittelstädten.

In Ostdeutschland haben Auszubildende häufiger einen Nebenjob, der Abstand zum Westen liegt bei knapp vier Prozentpunkten. Wie aufgrund der zuvor berichteten Ausbildungsvergütungssituation zu erwarten, üben Auszubildende im Schulberufssystem mit rund einem Viertel viel häufiger nebenher noch einen Nebenjob aus als duale Auszubildende (3,0%). Mit Blick auf die Schulabschlüsse zeigt sich das bekannte Bild: Auszubildende mit max. ESA weisen mit weniger als fünf Prozent den geringsten Wert auf. Auszubildende mit HSR mit 11,6 Prozent den höchsten. Das Bildungsniveau der Eltern spielt dagegen hier keine relevante Rolle.

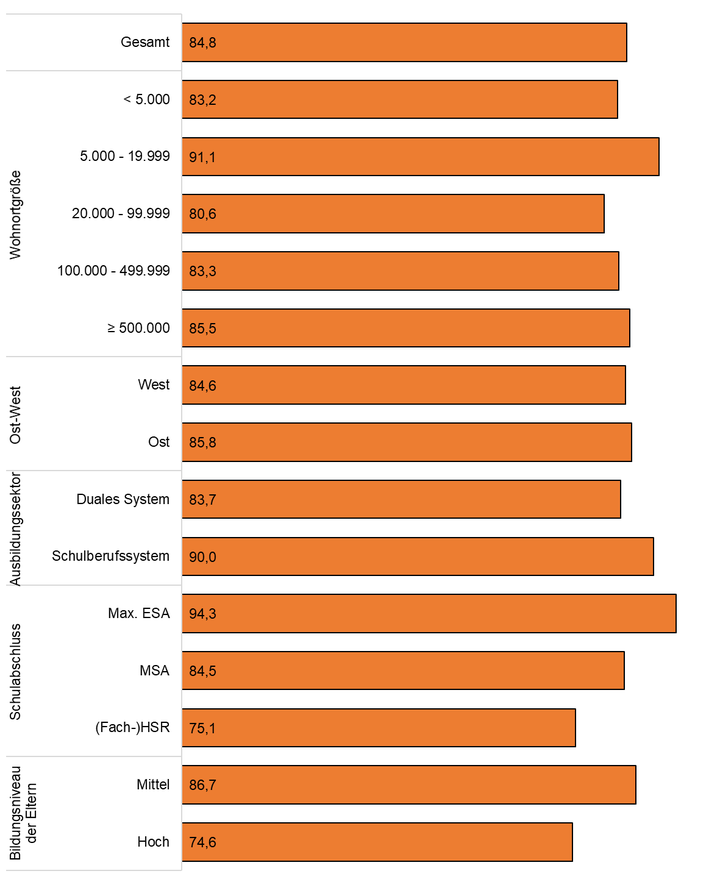

Bei der Wohnsituation zeigt sich, dass nur eine Minderheit der Auszubildenden bereits bei den Eltern ausgezogen ist. 84,8 Prozent wohnen noch bei den Eltern, was vermutlich bei den meisten die Kosten für Miete und Lebensmittel deutlich senkt oder komplett wegfallen lässt. 13,2 Prozent wohnen allein oder mit Partner:in. Lediglich 1,9 Prozent wohnen in einer WG oder einem Wohnheim für Auszubildende (Abb. 6).

Abbildung 6: Wohnen bei den Eltern Frageitem: Angabe zur Wohnsituation (dargestellt sind die Anteile derer, die angaben, bei den Eltern zu wohnen). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Abbildung 6: Wohnen bei den Eltern Frageitem: Angabe zur Wohnsituation (dargestellt sind die Anteile derer, die angaben, bei den Eltern zu wohnen). Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Bei denjenigen, die noch bei den Eltern wohnen zeigt sich mit Blick auf die Wohnortgröße kein klares Muster. Am häufigsten wohnen Auszubildende in Kleinstädten mit weniger als 20.000 Einwohner:innen noch bei ihren Eltern (91,1%); am seltensten diejenigen in Mittelstädten mit weniger als 100.000 Einwohner:innen (80,6%). Ein hypothetisch vorstellbarer Zusammenhang, dass Auszubildende in Großstädten seltener bei den Eltern leben, bestätigt sich nicht. Ob bzw. zu welchen Anteilen die Auszubildenden überwiegend bei ihren Eltern wohnen wollen oder es hinsichtlich ihrer geringen Ausbildungsvergütung eher müssen, weil sie sich noch keine eigene Wohnung leisten können, lässt sich mit den vorliegenden Daten nicht klären.

Auszubildende in Ost- und Westdeutschland wohnen ähnlich häufig bei ihren Eltern. Auszubildende im Schulberufssystem wohnen zu 90 Prozent bei den Eltern und damit häufiger als duale Auszubildende (83,7%). Erneut zeigt sich beim Schulabschluss eine klare Tendenz: Auszubildende mit max. ESA wohnen zu 94,3 Prozent bei den Eltern, mit MSA zu 84,5 Prozent und mit HSR zu 71,5 Prozent. Beim elterlichen Bildungsniveau gibt es eine ähnliche Tendenz. Auszubildende mit studierten Eltern wohnen zu 74,6 Prozent bei den Eltern und damit seltener als diejenigen mit Eltern mit mittlerem Bildungsniveau (86,7%).

Zusammenfassend lässt sich zur Lebenssituation der Auszubildenden festhalten, dass vier Fünftel eine monatliche Ausbildungsvergütung erhält, jede:r Fünfte aber eben auch nicht. Knapp ein Zehntel übt neben der Ausbildung einen Nebenjob aus, mehrheitlich Personen, die keine Ausbildungsvergütung erhalten. Die finanzielle Lage unterscheidet sich nach Wohnortgröße kaum. Nebenjobs werden häufiger in Großstädten und kleinen Orten sowie in Ostdeutschland ausgeübt. Die finanzielle Lage der Auszubildenden in Deutschland ist damit bezogen auf die Armutsschwelle kritisch. Für einen Einpersonenhaushalt gilt ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1.247 € als armutsgefährdend (vgl. für 2021, Statistisches Bundesamt 2023). Trotzdem sind 79,3 Prozent der Auszubildenden mit ihrer finanziellen Situation zufrieden (stimme voll und ganz/eher zu auf einer vierstufigen Skala). Das erklärt sich u. a. vermutlich daraus, dass die große Mehrheit noch bei den Eltern wohnt, was sie finanziell entlastet. Bei der Lebenssituation wirken sich der eigene Schulabschluss und das Bildungsniveau der Eltern systematisch aus: Bei höherem Schulabschluss und hohem elterlichen Bildungsniveau ist die Ausbildungsvergütung höher, haben Auszubildende häufiger einen Nebenjob und leben seltener bei den Eltern.

4.3 Berufliche Aspirationen nach der Ausbildung

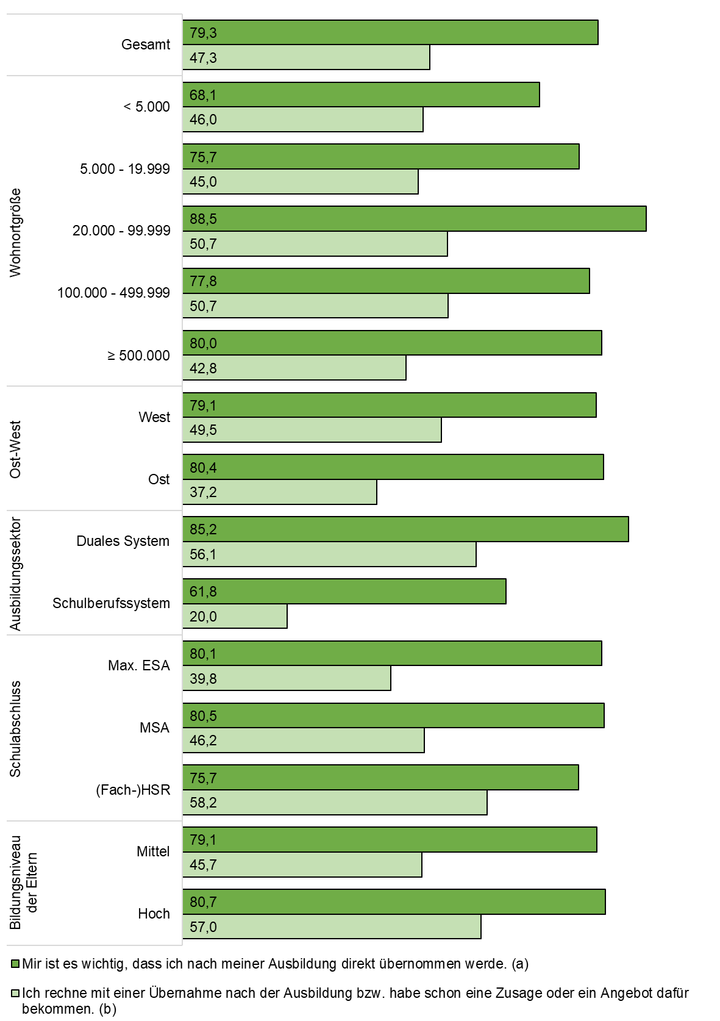

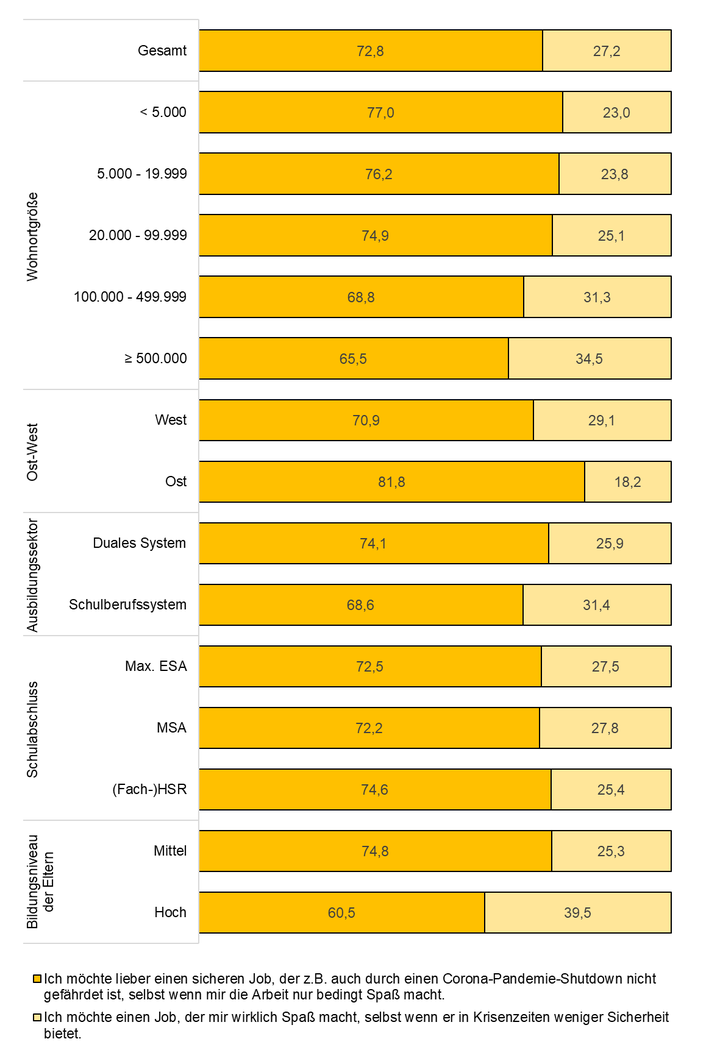

Eine klare Mehrheit von 79,3 Prozent der Befragten wünscht sich, nach der Ausbildung übernommen zu werden. Allerdings gehen nur 47,3 Prozent davon aus, dass dies auch passieren wird, bzw. haben bereits eine Übernahmezusage erhalten (Abb. 7).

Abbildung 7: Übernahme nach der Ausbildung Frageitems: (a) „Mir ist es wichtig, dass ich nach meiner Ausbildung direkt übernommen werde.“ (dargestellt sind die Anteile stimme voll und ganz bzw. stimme eher zu); (b) „Was denkst du, wie sind deine Aussichten, dass du nach deiner Ausbildung auch direkt übernommen wirst?“ Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

Abbildung 7: Übernahme nach der Ausbildung Frageitems: (a) „Mir ist es wichtig, dass ich nach meiner Ausbildung direkt übernommen werde.“ (dargestellt sind die Anteile stimme voll und ganz bzw. stimme eher zu); (b) „Was denkst du, wie sind deine Aussichten, dass du nach deiner Ausbildung auch direkt übernommen wirst?“ Angaben in Prozent. Eigene Berechnungen

In kleinen Orten mit weniger als 5.000 Einwohner:innen finden es weniger Auszubildende wichtig, nach der Ausbildung übernommen zu werden (68,1%). Mit der Wohnortgröße steigt der Anteil derjenigen, denen das wichtig ist. Dabei gibt es einen auffälligen Ausreißer bei Mittelstädten mit weniger als 100.000 Einwohner:innen, der aus den Daten nicht erklärt werden kann. Die tatsächliche Übernahmeerwartung ist in Mittelstädten und Großstädten mit weniger als 500.000 Einwohner:innen am größten (jeweils 50,7%). In Kleinstädten und kleinen Orten liegt sie bereits niedriger (45,0 und 46,0%) und am geringsten ist sie in Metropolen mit mehr als 500.000 Einwohner:innen (42,8%).

Während sich die Wichtigkeit der Übernahme zwischen Ost und West kaum unterscheidet, äußern mit 37,2 Prozent erheblich weniger Auszubildende in Ostdeutschland die Erwartung, übernommen zu werden (West: 49,5%). Bei der Ausbildungsart ist es 85,2 Prozent der dualen Auszubildenden wichtig übernommen zu werden, wobei es 56,1 Prozent auch erwarten. Im Schulberufssystem liegen diese Werte niedriger: 61,8 Prozent ist es wichtig, aber nur 20 Prozent erwarten es. Deutlich wird hier, dass Auszubildende im Schulberufssystem mit Blick auf die zweite Schwelle in den Arbeitsmarkt größere Unsicherheiten zu bewältigen haben.