Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Spezial 10 - November 2015

Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich

Hrsg.: , , &

Perspektiven der Berufsbildungsforschung in einer intersektoralen Gesundheitsbildungspolitik

In den letzten 100 Jahren haben mehrere Reformwellen die Berufe im Gesundheitssystem überhaupt erst entstehen lassen. Und seit 100 Jahren wird leidenschaftlich über das «richtige» Profil der Gesundheitsfachleute debattiert.

Zum Forschungsgegenstand gehörten die Professionsentwicklung im Sinne von fachlicher Perfektionierung sowie die Bestimmung der eigenen Identität und Position im Versorgungssystem. Dieser Findungs- und Emanzipationsprozess führte allerdings auch zu Selbstdefinitionen, die in rigide Berufsgesetze gegossen wurden. Das hat gerade im Gesundheitssektor weit reichende Folgen: was die einen als höherwertige fachliche und methodische Expertise bewerten, kann aus der Systemperspektive als Bildungsversagen gedeutet werden – entstanden sind monoprofessionelle Bildungssilos, die sich in Stammesdenken, Territorialansprüchen, fixen Rollen und teils erbittert geführten Kämpfen um Zuständigkeiten niederschlagen.

Im Beitrag wird eingangs hergeleitet, wie sich die Berufe im Gesundheitswesen in einer Mischung von fachlicher und wissenschaftlicher Selbstfindung, Emanzipation und staatlicher Legitimation eine Sonderstellung erarbeitet haben, die nicht nur dem Patientennutzen dient. Ein Vergleich der Ziele und Wirkungen der Bildungsreformen der letzten 100 Jahre mit den künftigen Herausforderungen macht deutlich, welche weiteren Akzentverschiebungen und Blickerweiterungen in der Bildung notwendig sind. Der „academic drift“ ist dabei nur ein (intraprofessioneller) Aspekt. Entscheidend ist der Blick über die Professions- uns Sektorengrenzen hinweg, weil dort Andere in organisationsbezogenen und erkenntnisvermehrenden Funktionen zunehmend auf die Steuerung der Versorgungsprozesse einwirken, ihren Wandel beschleunigen und die Entscheide treffen. Der Röhrenblick auf das patientenbezogene therapeutische Handeln führt u. a. dazu, dass Managementkompetenz und Leadership unterentwickelt bleiben – und die Health Professionals trotz aller Qualitäten und Kompetenzen machtlos in subalternen Positionen verbleiben. Die Berufsbildungsforschung muss daher das Delta zwischen Selbstdefinition, Bedarf und Innovationsdynamik angehen – vorzugsweise zusammen mit einer erweiterten Versorgungsforschung.

1 Die Last des Last Century

1.1 Der Flexner Report (1910) als Basis für Emanzipation und Vorteilssicherung

Vor über 100 Jahren hat der Pädagoge Abraham Flexner ein Lehrkonzept für die Medizin veröffentlicht (und ihm mit unglaublich viel Geld und unerbittlicher Abqualifizierung aller Andersdenkenden zum Durchbruch verholfen). Zuvor hatte er 15 Jahre eine Vorbereitungsschule für Medical Colleges geleitet und kritisierte den fehlenden Praxisbezug in der Ausbildung.

Gestützt auf theoretische Arbeiten des Reformpädagogen John Dewey und die Lerntheorien des Psychologen Edward Thorndyke hatte sich nämlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass an die Stelle des Auswendiglernens von Lehrbüchern das Experimentieren treten muss – das Schulzimmer muss ein Lernlaboratorium werden. Flexner propagiert die Ansiedlung der Ausbildung in die Hochschulen, eine selektive Zulassung, zwei Jahre naturwissenschaftliche Basisausbildung und die Abstützung auf Forschungsergebnisse mit der Absicht, bei den künftigen Berufsleuten eine investigative Grundhaltung zu verankern. Durch Immersion in die klinischen Situationen eines Lehrkrankenhauses, angeleitet durch physician-scientists, sollte der Praxistransfer gelingen, insbesondere wenn diese sich als Professorinnen und Professoren mit Vollzeitpensum ausschliesslich der Lehre widmen können (Flexner 1910).

Dieses Konzept des Theorie-Praxis-Transfers prägt bis heute in grundlegender Weise die Ausbildung in den akademisierten Gesundheitsberufen. Seit 100 Jahren wird leidenschaftlich über Berufe und das «richtige» Profil der Gesundheitsfachleute debattiert. Nebst der fachlichen Perfektionierung v.a. in der Krankenbehandlung und Therapie waren für die „Gesundmacher“ soziologische Fragen wichtig: gesellschaftlicher Status und Image, Macht und Hierarchie. Das Suchen und Bestimmen der eigenen Identität war in erster Linie eine Selbstreflexion über das eigene Sein, das Selbstverständnis und das „richtige professionelle Handeln“ im Rahmen idealtypischer Berufsbilder, untermauert durch Methoden zur praktischen Problemlösung und arrondiert durch Anmassungen (was darf nur ich?) und Ausgrenzungen (wer darf was nicht? wer und was gehört nicht dazu?) (u.a. Flexner 1910; The Committee for the Study of Nursing Education 1923; Pundt/Kälble 2014). Das Ergebnis dieser Selbstfindung der Berufe wurde in rigide Berufs- und Sozialgesetze gegossen. Dadurch entsteht eine Win-Win-Situation: Die Fachpersonen für Gesundheit bzw. Krankheit lösen dem Staat Probleme bei der Sicherung des Nähr- und Wehrstandes sowie beim Seuchenschutz und halten ihre Leistungsbereitschaft in der Krankenversorgung vor. Im Gegenzug erhalten sie unter dem Titel Täuschungsschutz eine staatlich legitimierte Sonderrolle, indem sie für ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen ein besonderes Diplom erhalten und im Fall der Medizin mit erheblichen Privilegien ausgestattet wurden (u.a. Bollinger etal. 2005; Estermann et al. 2013).

1.2 Der Lancet Report (2010): „Richtige Bildung“ als Bildungsversagen?

Weil die Prinzipien des 19. Jahrhunderts kaum noch angemessene Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts geben können, haben Initiativen und Reformwellen verschiedentlich neue Ausrichtungen der Ausbildung in den Gesundheitsberufen erwirkt. Prominent ist die unter der Schirmherrschaft der renommierten Zeitschrift The Lancet vorgenommeneStandortbestimmung durch 20 internationale Expertinnen und Experten, die eine Vision und Strategie für die Ausbildung auf der Tertiärstufe in den Bereichen Medizin, Pflege und Public Health entwickelten. 100 Jahre nach dem Flexner-Report ist der Lancet-Report Health professions for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world entstanden (Frenk etal. 2010).

Diese Lancet Commission unter der Leitung von Julio Frenk (Ex-Gesundheitsminister von Mexiko und aktuell Präsident der Harvard School of Public Health) zeigte auf, dass weltweit viel zu wenig Health Professionals ausgebildet werden – jährlich nur rund 1 Million Medizinerinnen und Mediziner, Pflegefachpersonen, Hebammen und Public-Health-Fachleute. Das Defizit werde verschärft durch fachliche und regionale Fehlverteilungen (Nord-Süd, Stadt-Land) (vgl. Frenk et al. 2010, 12, 60[1]). Die Ausbildungssysteme seien zudem konservativ und konservierend, weil die Curricula zumeist von den oben erwähnten soziologischen Determinanten geleitet würden und damit Zuständigkeiten zwischen den Berufen zementierten und Spezialistentum förderten. Zudem seien Lehrpläne statisch und in der Vergangenheit verortet, so dass sie die Studierenden schlecht auf die sich rasch wandelnden Herausforderungen vorbereiteten. Im Weiteren würden die Professionalisierung und Expertise nur Teilprobleme lösen. Die Errungenschaften, die eine Verdoppelung der Lebenserwartung ermöglichten, seien durch Lebensstile, Umweltrisiken sowie demographische und epidemiologische Umbrüche und chronische Krankheiten bedroht. Die „Gesundmacher“ dürften sich deshalb nicht mehr nur um die Pathologie und Patientenbeziehung kümmern, sondern müssten auch Führungsfragen und Einflüsse von externen Systemen in den Blick nehmen.

Aus Sicht der hier interessierenden Berufsbildungsforschung legt die Lancet Commission eine umfangreiche Mängelliste vor:

- das Erlernte stimmt nicht mit dem gesellschaftlichen Bedarf und der Epidemiologie überein

- gelernt werden episodische Kontakte, meist technisch-instrumentelle Interventionen, welche als wichtiger gelten als kontinuierliche Betreuung und Beratung

- die berufliche Sozialisation verankert Muster von Hierarchien der Berufe, der Spezialisierungen und der geschlechtsspezifischen Rollen

- die künftigen Gesundheitsfachleute werden nicht auf Teamarbeit vorbereitet

- es dominiert die Akutversorgung im Krankenhaus zum Nachteil der Primärversorgung

- die Zusammenhänge zwischen Gesundheitssystem, Wirtschaft und Politik werden ausgeblendet

- die Absolventen nicht darauf vorbereitet, Führungsverantwortung wahrzunehmen (ebd., 7, 67).

Die Analysen sind gut fundiert und die Empfehlungen intuitiv klar. Und doch lesen sich die Schlussfolgerungen wie eine heftige Kollegenschelte. Einer der Hauptkritikpunkte betrifft die Ausrichtung der Bildungsstrategie, die in der Regel die fachliche Expertise und Exzellenz („von immer weniger immer mehr wissen“) vor alle anderen Ziele stellt (ebd., 7, 57). Im Lancet-Report wird denn auch bilanziert, dass löbliche Anstrengungen, diese Mängel zu beheben, grösstenteils gescheitert sind, auch aufgrund des „Stammesdenkens“ der Berufe – d. h. der Neigung, im Alleingang oder gar in Konkurrenz zueinander zu handeln (vgl. ebd., 67).

Gut gemeint ist nicht gut gelungen. Das vor 100 Jahren postulierte „Lernlaboratorium“ ist einseitig zugunsten einer höherwertigen fachlichen und methodischen Expertise ausgelegt worden; selbstbezogene Professionalität und korporatistische Positionierung ist wichtiger als uneigennützige Professionalisierung für mehr Gesundheitsnutzen in der Gesellschaft. Werden die Entwicklungen der letzten 100 und insbesondere jene der letzten 20-30 Jahre aus dieser systemischen Perspektive betrachtet, wird mindestens ein partielles Bildungsversagen deutlich: der Auftrag zur Schaffung von Gesundheitsgewinn wird durch monoprofessionelle Bildungssilos, das Stammesdenken der Berufe, das Verteidigen von Berufsterritorien in der Versorgung, hierarchisch fixierte Rollen und Saläre sowie die teils erbittert geführten Kämpfe um Zuständigkeiten, Kompetenzen und Rechte beeinträchtigt.

1.3 Bildungsstrategien für künftige Herausforderungen

Für die Careum Stiftung in Zürich (www.careum.ch), die sich seit über 130 Jahren für eine bedarfsgerechte Bildung im Gesundheitssektor engagiert, ergab sich eine Verwandtschaft im Geiste sowohl hinsichtlich der Ziele als auch des Handlungsbedarfs und des Positionsbezugs in der öffentlichen Debatte. Mit der Übersetzung (www.careum.ch/lancet-report) will Careum einen Beitrag zur Stärkung einer Gesundheitsbildungspolitik leisten, welche die „schreckliche institutionelle Trägheit“ (Aussage von Frenk bei der Präsentation des Lancet Reports in Boston; Sottas 2012) überwindet und im deutschsprachigen Europa den Dialog zwischen den Bildungsregulatoren, der Versorgungsinstitutionen und den Bildungsstätten fördert.

Die Autoren des Lancet Reports zeigen, dass sich die Bildungsreformen in vereinfachter Form als Abfolge von Generationen von Konzepten darstellen lassen. Dabei sind immer wieder Elemente jeder Generation in die nächste eingeflossen. Die erste Generation von Reformen, die Anfang des 20. Jahrhunderts initiiert wurden, führte zu einem wissenschaftsbasierten Curriculum. Mitte des Jahrhunderts führte die zweite Generation innovative problembasierte Lehr- und Lernmethoden ein. Nun ist die Zeit für eine dritte Generation von Reformen gekommen, die systembasiert sein sollten (vgl. Frenk et al. 2010, 15).

Abbildung 1: Generationenabfolge von Bildungsreformen (Frenk et al. 2010, 20 Anpassung der Originalgraphik durch den Autor)

Abbildung 1: Generationenabfolge von Bildungsreformen (Frenk et al. 2010, 20 Anpassung der Originalgraphik durch den Autor)

Das Schema der Abbildung 1 zeigt die Generationenabfolge mit den beiden großen Reformen in der Bildung im Gesundheitswesen (Flexner-Report und PBL) mit ihren jeweiligen Ansätzen und Schwerpunkten. Der gemäß Lancet Commission notwendige dritte große Reformschritt beinhaltet den Übergang zu transformativem Denken in einem sektorenübergreifenden System. Die Autoren des Lancet Reports zeigen diese Entwicklung als evolutiven Prozess auf, der es gestattet, die Vorzüge des jeweils früheren Ansatzes beizubehalten. Als entscheidender nächster Reformschritt ist das Gesundheitssystem als Ganzes in den Blick zu nehmen. In der Bildung ist entsprechend nicht nur die Höchstversorgung im akademischen Krankenhaus zu lernen, sondern eine breit verstandene Grundversorgung: weil die Patientenpfade zunehmend über die Setting- und Sektorengrenzen hinweg verlaufen bzw. gerade Menschen mit chronischen Krankheiten zwischen dem eigenen Haushalt, den verschiedenen Akteuren im ambulanten Bereich, Krankenhäusern und Institutionen der Rehabilitation und Langzeitversorgung hin- und herpendeln, müssen auch die Lernarrangements im Bildungssystem transmural angelegt werden. Angesagt ist also ein Übergang, der von den akademischen Lernzentren („Lernlaboratorien“) aus viel stärker den Menschen in ihrem Alltag nachfolgt und die Fachpersonen befähigt, die dort geltenden Bedingungen zusammen mit den Betroffenen positiv zu beeinflussen.

Die Lancet Commission postuliert, dass die Errungenschaften der zweiten Bildungsreform (also insb. das problembasierte Lernen) konsolidiert und weitergeführt werden sollen (vgl. Frenk et al. 2010, 20, 25), um das Potenzial aller Lernkanäle auszuschöpfen (Vorlesungen, Lerngruppen, bedside-teaching und selbstgesteuertes Lernen) (vgl. ebd., 48). Im Gegensatz zum konventionellen schulischen Lernlaboratorium soll die praktische Ausbildung in die gemeindenahen Versorgungsstrukturen hinein verlagert werden. Eine Hochschule, welche Gesundheitsfachleute ausbildet, sollte daher ein eigenes Ambulatorium haben und regional in die ambulanten Dienste eingebunden sein. Diese Lernorte sollen für länger andauernde Beziehungen zu Patientinnen und Patienten genutzt werden und alle Akteure der Primärversorgung in einen wechselseitigen Lernprozess einbinden (vgl. ebd., 26, 64).

Einer der neu geprägten Schlüsselbegriffe der Bildungsstrategie ist das „transformative Lernen“, welches aufgeklärte und veränderungswillige Akteure schafft (vgl. ebd., 4, 63, 70): Studierende sollen befähigt werden, vorhandenes Wissen umzusetzen, ein kritisches Urteilsvermögen zu entwickeln und nach ethischen Gesichtspunkten zu handeln, um im Team und in der Gesellschaft Leadership zur Bewältigung des Wandels zu übernehmen – sie sollen durch transformatives Lernen befähigt werden, selber zu „Transformatoren“ zu werden.

Zur Erreichung dieser Ziele und zur Festigung schlägt die Lancet Commission zwei sich ergänzende Massnahmenbündel von bildungsstrategischen und institutionellen Reformen vor. Diese werden hier nicht weiter ausgeführt, weil sie zum einen die angelsächsischen Systeme betreffen, zum anderen aber Arzt- und Krankenhaus-zentriert sind, auf die Krankenbehandlung fokussieren und teils von einer paternalistischen Haltung geprägt sind, in denen Patienten, Angehörige, die häusliche Versorgung und niederschwellige Ansprechstrukturen sowie die Förderung von Potenzialen nicht mitgedacht sind.

Eine der Hauptbotschaften des Lancet-Reports ist die Aufforderung zur Dynamisierung statt zur Fixierung des Erreichten. Für die Aus- und Weiterbildung im Allgemeinen und die Lehre im Speziellen bedeutet die Lancet-Strategie, die heutige Professionsfixierung und die Abschottung aufzugeben, um das gemeinsame Lernen im Dialog über Berufsgrenzen hinweg zu fördern.

2 Der Ruf nach einer kohärenten Gesundheitsbildungspolitik

2.1 Das „richtige“ Profil

Die Grundsatzfrage über das „richtige“ Profil der Gesundheitsfachleute wird seit dem Flexner Report vor über 100 Jahren leidenschaftlich debattiert. Aus dieser Zeit stammt allerdings auch der eingangs erwähnte Graben in der Professionalisierung oder mindestens das Spannungsfeld zwischen Patientenorientierung und Forschungsexzellenz.

In den Debatten wird immer wieder geltend gemacht, dass nur die beste Ausbildung gut genug sei. Nur: was ist das Beste? Mehr Diagnose-Expertise oder besserer Umgang mit Technologie oder bessere Sozial- und Kommunikationskompetenzen? Oder braucht es vor allem Wissenschaft, um die krank machenden Prozesse zu verstehen? Oder vielleicht bessere Kooperationskompetenzen? Oder eher mehr Befähigung zur Betreuung und Rehabilitation, um die zunehmende Zahl von Menschen mit chronischen Krankheiten beim Entwickeln von Strategien zu unterstützen, mit denen sie ihr Leben möglichst lange ohne fremde Hilfe meistern können?

Neuausrichtungen sollen Antworten geben auf die sich verändernden Herausforderungen und Verhältnisse. Aktuell stehen die unausweichlichen demografischen Verschiebungen der nächsten Jahrzehnte, die Zunahme chronischer und psychischer Erkrankungen sowie die Multimorbidität im Vordergrund der Debatten. In einer Healthstyle-Gesellschaft sind die Verhältnisse allerdings noch komplexer: es geht ja nicht nur um die Patientenrolle, also um den Übergang vom abhängigen, paternalistisch betreuten Patienten hin zum selbst bestimmten Bürger und informierten Konsumenten von Gesundheitsdienstleistungen. Es geht auch um grundlegende Verschiebungen, welche das Selbstverständnis, die Identität und die Weltbilder der Professionals tangieren. So z. B., wenn aus ökonomischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen therapeutische Ansätze und Verfahren eingeschränkt werden oder wenn Gesundheitsleistungen zu Konsumgütern werden oder wenn dem Internet, den Assistenzsystemen oder den Devices mehr Vertrauen geschenkt wird als der Gesundheitsfachperson (Sigrist 2006).

2.2 „Bestellzettel“ oder Dialog?

Diese vielen ungeklärten Fragen lassen erkennen, dass es in der Bildung von Fachpersonen für das Gesundheitswesen keine einheitlichen Zielvorstellungen gibt, ja, dass teilweise gegenläufige Interessen bestehen (vgl. Kickbusch/Sottas/Trachsel 2012; Sottas/Kickbusch/Scherrer 2013). Das hat u. a. damit zu tun, dass für die Ausbildung das Bildungswesen zuständig ist, die Berufsausübung aber im Gesundheitswesen stattfindet und teils von dort aus gesteuert wird.

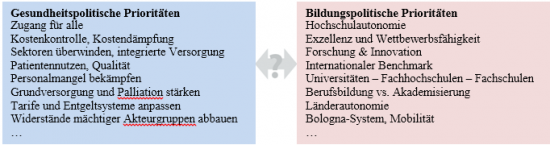

Sowohl die Bildungspolitik als auch die Gesundheitspolitik sind komplexe Systeme mit konstant hohem Reformdruck. Aktuell folgen die beiden Systeme einer weitgehend unabhängigen Dynamik – in der rasanten Entwicklung fehlt eine kohärente Steuerung und die jeweiligen Prioritäten werden nicht miteinander abgestimmt, wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich ist.

Abbildung 2: Fehlende Kohärenz der Ziele und Prioritäten von Bildungspolitik und Gesundheitspolitik (Kickbusch et al. 2012).

Abbildung 2: Fehlende Kohärenz der Ziele und Prioritäten von Bildungspolitik und Gesundheitspolitik (Kickbusch et al. 2012).

Die Ziele und Prioritäten von Bildungspolitik und Gesundheitspolitik stehen oft im Widerspruch zueinander. Zwar besteht ein vager Konsens über die Herausforderungen, aber gerade für die Bildung im Gesundheitswesen werden keine klaren Zielvorgaben abgeleitet. Zudem werden Reformen durch Partikularinteressen und Beharren auf dem Status Quo blockiert. Der oft erwähnte „Bestellzettel“ mag als Metapher taugen, aber eine solche Erwartung erweist sich als triviale Vereinfachung, denn zwischen den beiden unabhängigen Systemen besteht kein Auftragsverhältnis oder Dienstweg, um den Bedarf des Gesundheitssystems z. B. über die Menge und die angemessene Eignung oder die Kompetenzen der Ausgebildeten zu deponieren und einzufordern. Gleichzeitig stehen beide Politikfelder in gegenseitiger Abhängigkeit, ohne wirklich zusammenzuarbeiten, ja in beiden Bereichen sind ein ausgeprägtes Beharrungsvermögen und eine gewisse Reformunwilligkeit zu beobachten (vgl. Kickbusch/Sottas/Trachsel 2012; Sottas/Höppner et al. 2013; Robert Bosch Stiftung 2014).

2.3 Gesundheit und Bildung als lernende Systeme zusammenführen

Dennoch ist ein Dialog unabdingbar, denn die Herausforderungen rufen nach einer kohärenten Gesundheitsbildungspolitik: Das Bildungssystem muss in besonderem Maße antizipieren, wie sich der Bedarf im Gesundheitswesen langfristig entwickelt, um die Bildungsprogramme und Lernfelder darauf auszurichten – und die Gesundheitspolitik muss Signale geben, welche Funktionen und Expertisen in der Zukunft erforderlich sein werden. Die Entwicklung einer kohärenten Gesundheitsbildungspolitik ist demnach auch ein Beitrag zur Bewältigung des sozialen Wandels.

Allerdings erweist sich die aktuell dominierende Beschränkung auf Krankenversorgung und die Ausbildung patientenbezogener Funktionen als zu eng, weil die oben erwähnten Herausforderungen und der gesellschaftliche Wandel systemisches Denken und Handeln erfordern. Reformen müssen daher übergreifend und unter Einbezug möglichst aller Stakeholder angegangen werden. Versicherungen und Verwaltung, der privatwirtschaftliche Sektor sowie Spezialistinnen und Spezialisten für Koordination, Steuerung und Management dürfen nicht vom Reformprozess ausgeschlossen werden. Diese Akteure sollen neben den Gesundheitsfachleuten sowie den Ausbildungsträgern und -gestaltern als wichtiger Teil des Gesundheitssystems zu dessen Weiterentwicklung beitragen.

Konkret bedeutet dies, dass einerseits die Gesundheits- und der Bildungspolitik zukünftig in einen stärkeren Austausch treten und sich besser hinsichtlich Bedürfnissen und Angeboten verständigen müssen. Andererseits und ergänzend sind aber auch die wirtschaftlichen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen sowie Nutzenevaluationen zu berücksichtigen. Zudem sind Bedarf, Bedürfnisse und Einschätzungen der Bürger und Patienten, also der Nutzer insgesamt mitzubedenken. Deutlich wird dabei, dass die Gestaltung der Bildung für Gesundheitsfachleute nicht ausschließlich an die patientenbezogen arbeitenden Fachleute delegiert werden kann – ja, sie darf ihnen nicht (mehr allein) überlassen werden. Der Lancet Report diskutiert ausführlich die Negativfolgen dieser Delegation (bzw. dieses Laissez-faire) und schließt mit dem Fazit, dass die Ausbildungsziele und der gesellschaftliche Bedarf zunehmend auseinanderklaffen – mit weitreichenden Folgen.

Bildungsstrukturen für die Gesundheitsberufe des 21. Jahrhunderts müssen daher weit über das Bestehende hinausgedacht und neue Handlungszusammenhänge innovativ ausgestaltet werden. Gesundheits- und Bildungsziele müssen dabei enger aufeinander und auf die Rahmenbedingungen abgestimmt werden, um die finanziellen, personellen und infrastrukturellen Ressourcen besser zu bündeln und Synergien zu nutzen. Als Entscheidungsgrundlage kann beispielsweise eine neue und viel weiter gedachte Versorgungsforschung lanciert werden, welche über den Bedarf an Gesundheitsfachleuten und den effektiv notwendigen Kompetenzprofilen, die Definition der Handlungsfelder und Prozesse über die Professions- und Sektorengrenzen hinaus, die Analyse von Überschneidungen und Abgrenzungen von Kompetenzen gemeinsam erarbeitet und darstellt.

Gesundheitsbildungspolitik soll weniger die Berufs- bzw. Professionsperspektive in den Blick nehmen, sondern die Prozess- und Nutzerperspektive, wie sie im realen Leben entscheidend ist. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, mit einem «großen Wurf» die Kohärenz zu erreichen, kann ein kontinuierlicher Dialog das Entwickeln einer gemeinsamen Vision und Strategie stützen, bevor die Curricula in Stein gemeißelt werden.

3 Eine intersektorale Gesundheitsbildungspolitik

3.1 Diffusion im deutschsprachigen Europa

Weltweit gibt es Diskussionen und unzählige Initiativen zu Bildungsreformen im Gesundheitssystem. Einprägsam programmatisch ist dafür der Begriff «workforce redesign», der sich – ausgehend von einer Initiative des englischen NHS zur Jahrtausendwende – weltweit etabliert hat (vgl. Bohmer/Imison 2013). Notwendig ist ein bewusster Schritt, um alle Fachpersonen, die im Gesundheitssektor arbeiten, bedarfsgerecht und zukunftsfähig aus- und weiterzubilden. Die Careum Stiftung hat im Nachgang zur Übersetzung des Lancet-Reports eine Dialogplattform aufgebaut, um den Gedankenaustausch zwischen zentralen Handlungsträgern aus der Politik, dem Gesundheits- und Bildungssektor, der Wissenschaft und der Wirtschaft zu fördern. Dieser jährlich stattfindende Dialog ordnet sich in die internationale Diskussion ein. Er will die kritische Reflexion fördern und dazu beitragen, im deutschsprachigen Europa Impulse für bildungspolitische Innovationen zu geben und die Wegbereiter zu stärken.

Eines der Ergebnisse dieses Dialogs ist das Working Paper 7 «Umrisse einer neuen Gesundheitsbildungspolitik» (vgl. Sottas etal. 2013). Dieses will nicht die hundertjährige Bildungstradition fortschreiben, sondern die Bildung auf einen verbesserten Gesundheitsnutzen ausrichten. Die Dialoge und die Reflexion der internationalen Literatur haben gezeigt, dass es angesichts der Herausforderungen nicht mehr zielführend ist, von den Zielen der Berufsgruppen oder den Reformen der Ausbildung für die Krankenbehandlung auszugehen. Die Diskussionen haben aber auch deutlich gemacht, dass ähnlich wie die frühen Impulse der OECD mit dem Konzept der Health Universities (vgl. Sottas/Brügger/Meyer 2013) auch die Impulse des Lancet Reports und des WHO Rahmenkonzepts Gesundheit 2020 (vgl. WHO 2012) und vieler anderer in die gleiche Richtung wirkender Initiativen (vgl. Sachverständigenrat 2007/EU Action Plan for the Health Workforce (EC) 2012)zwar bedeutsam sind, aber wegen der wirtschaftlichen und epidemiologischen Entwicklungen für das Formulieren einer zukunftsfähigen Bildungsstrategie nicht ausreichen. Die Herausforderungen zeigen, dass neue Sicht- und Denkweisen bei den Regulatoren und bei allen im Gesundheitssystem Tätigen notwendig sind (siehe dazu u. a. Wissenschaftsrat 2012; Robert Bosch Stiftung 2011; Robert Bosch Stiftung 2014; APPG 2013; Sottas 2011).

Für ein wirkungsvolles Gesundheitssystem mit hohem Gesundheitsnutzen braucht es verschiedenartige Fachleute und Berufsgruppen mit unterschiedlichen Kompetenzen und generalistischen Qualifikationen. Aus der Perspektive einer reformorientierten Gesundheitspolitik ist es daher zweckmäßiger und bedarfsgerechter, aus den Funktionen des gesamten Gesundheitssystems abzuleiten, welche Fachpersonen zur Bewältigung der Herausforderungen notwendig sind. Aus diesem Ansatz sind neue Handlungsziele für eine intersektoral angelegte Bildung entstanden.

3.2 Der intersektorale Ansatz

Für ein wirkungsvolles Gesundheitssystem braucht es die Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachleute und Berufsgruppen. Neben den therapeutisch, diagnostisch und pflegerisch Tätigen in Funktionen mit Patientenbezug bestehen im Bereich Public Health und Prävention populationsbezogene Funktionen. In organisationsbezogenen Funktionen sind Fachleute in Planung und Steuerung, Management und Finanzierung, Technik und Logistik sowie in erkenntnisvermehrenden Funktionen Experten für die Früherkennung, Forschung und die Qualitätssicherung gefragt.

Zur Erreichung der notwendigen Integration der verschiedenen Funktionen (und damit auch unterschiedlichen Perspektiven und Interessen) schlagen die Autoren vor, das Gesundheitssystem als Handlungsfeld umfassend zu betrachten, in dem vier Aufgabenfelder in gegenseitiger Abhängigkeit stehen (populationsbezogene Funktionen, patientenbezogene Funktionen, organisationsbezogene Funktionen, erkenntnisvermehrende Funktionen) (vgl. Abb. 3). Diese Funktionen sind gleichwertig, denn das Gesundheitssystem kann ohne ein wirkungsvolles Zusammenspiel dieser Funktionen nicht wirklich den erwarteten gesellschaftlichen Nutzen erbringen. Bildung muss allen Funktionen gerecht werden – lebenslang und interprofessionell über die Grenzen der Berufe hinweg und mit voller Partizipation der Bürger, Patienten und Angehörigen.

Abbildung 3: Die vier notwendigen Funktionsbereiche des Gesundheitssystems © Careum (vgl. Sottas/Höppner et al. 2013, 5)

Abbildung 3: Die vier notwendigen Funktionsbereiche des Gesundheitssystems © Careum (vgl. Sottas/Höppner et al. 2013, 5)

Das Vierfelderschema (Abb. 3) schafft einen neuartigen und intersektoralen Referenzrahmen für die gesamten Aufgaben. Dabei wird offensichtlich, dass das Gesundheitssystem nicht mehr mit Krankenversorgung und Heilung gleichgesetzt werden kann. Zukunftsfähige Lösungen brauchen deshalb mehr als Professionsentwicklung für die Krankenbehandlung – notwendig ist vielmehr die Befähigung zur sektoren- und funktionsübergreifenden (transmuralen) Einbindung verschiedenartiger Fachleute aus allen vier Aufgabenfeldern (populationsbezogene Funktionen, patientenbezogene Funktionen, organisationsbezogene Funktionen, erkenntnisvermehrende Funktionen), weil diese in gegenseitiger Abhängigkeit stehen und im Alltag zusammen arbeiten müssen. Die Bildung ist daher gefordert, intersektorale Lernumgebungen zu schaffen, die über die Grenzen zwischen Disziplinen, Berufen und Institutionen hinausreichen.

3.3 Postulate für eine intersektoralen Gesundheitsbildungspolitik

Im Working Paper «Umrisse einer neuen Gesundheitsbildungspolitik» (vgl. Sottas/Höppner et al. 2013) haben die Autorinnen und Autoren fünf Postulate und vier strategische Maßnahmen formuliert, die den politischen Steuerungsinstanzen, den Bildungsinstitutionen und den im Gesundheitssystem tätigen Unternehmungen zeigen, wie die Veränderungsprozesse der Bildung der Berufe im Gesundheitssystem angegangen werden kann.

Fünf Postulate:

- Bildung auf Gesundheitskompetenz und eine neue professionelle Haltung ausrichten

Gesundheitsbildungsziele müssen auf Innovationsfähigkeit der Gesellschaft und die Gesundheitskompetenz der Bürger ausgerichtet sein. Bildung für die Berufe, die im Gesundheitssystem tätig sind, muss zu einem funktionen- und sektorenübergreifenden Denken sowie einer neuen professionellen Haltung führen (demokratisch und ohne Paternalismus). - Gesundheitsbildungspolitik umfassend denken

In der Gesundheitsbildungspolitik ist der Geltungsbereich auszuweiten. Nebst der Bildung für patientenbezogene Funktionen müssen auch die populations- und organisationsbezogenen sowie die erkenntniserweiternden Funktionen hinsichtlich Regulierung und Finanzierung die gleiche Aufmerksamkeit erhalten. - Bildungsreformen sektorenübergreifend lenkenDie Regierungen, die das WHO-Rahmenkonzept «Gesundheit 2020» verabschiedet haben, sind aufgefordert, eine Gesundheitsbildungspolitik zu etablieren und diese durch entsprechende Legislaturziele und die Budgetsteuerung prioritär in diese Richtung zu lenken.

Den Gesundheits- und Bildungsministern (der Länder bzw. Kantone und des Bundes) fallen zentrale Advocacy-Rollen bei der Abstimmung mit den anderen Ressorts zu, insb. mit den Finanzen und der Volkswirtschaft, der Forschung und Innovation sowie der Rechtsetzung. - Kooperieren lernen und eine Kultur des Miteinander entwickeln

Die Ausbildung für Funktionen im Gesundheitssystem muss nebst der fachlichen Expertise prioritär die Kooperations-Kompetenzen fördern. Diese Kompetenzen erfordern neue methodische und didaktische Ansätze, welche sektorenübergreifende Prozesse, interprofessionelle Lernarrangements und Lernorte in der gemeindenahen Praxis umfassen. Für eine solche Aus- und Weiterbildung sind auch reflektierende Lehrende erforderlich, die diese anspruchsvollen Prozesse der Kompetenzaneignung moderieren können. - Parallelstrategie für Weiterbildung und Kompetenzerweiterung Neben der zukunftsorientierten Ausbildung der Gesundheitsfachleute bedarf es einer Vision für das Change Management der aktuell im System tätigen Berufe und Beschäftigten. Systematische und institutionell verankerte Weiterbildung, lebenslanges Lernen und die Entwicklung in Richtung lernende Organisationen sind essentiell für ein anpassungsfähiges und reformorientiertes Gesundheitssystem von morgen – parallel mit der Patienten- und Bürger-Gesundheitsbildung.

Vier strategische Maßnahmen:

- die Versorgungsforschung funktionenübergreifend ausrichten, um bessere Datengrundlagen über das Gesundheits- und Bildungssystem zu schaffen

- die Bildungsinstitutionen verändern und als Gesundheitscampus aufstellen, in dem alle im Gesundheitssystem arbeitenden Berufe der vier Funktionsfelder gemeinsam lernen

- die Gesetze dem Bedarf anpassen und im Berufsrecht, im Bildungsrecht zurückhaltend regulieren und Diskriminierungen beseitigen

- Strukturen für einen kontinuierlichen Dialog und Zusammenarbeit zwischen den Berufen und den Sektoren sowie zwischen Gesundheits- und Bildungsplanung schaffen.

Die Careum Stiftung und die Autorinnen und Autoren wollen sich mit diesen Postulaten in die Debatte einmischen, um dem starken Beharrungsvermögen der Akteure und der Teilsysteme entgegen zu wirken. Die hier angedachte Veränderung ist evolutionär angelegt, denn gerade in der Bildung ist Transformation nicht das Ergebnis radikaler Kursänderungen, sondern die Folge von Diskursen und langen Prozessen, in denen viel Soft Power notwendig ist, also kritische Reflexion, wiederholtes Hinterfragen und beherztes Aushandeln in Dialogen mit allen Stakeholdern – nebst den Ausbildungsträgern und -gestaltern namentlich auch mit den Patienten und Angehörigen, der Gesundheitswirtschaft und den Kostenträgern sowie den Steuerungsorganen.

4 Die Berufsbildungsforschung intersektoral ausrichten

4.1 Monoprofessionalität überwinden:

Vernetzte Versorgung erfordert vernetzte Ausbildungen

Eine alternde Gesellschaft, das anschwellende slow motion disaster (WHO 2012) der chronisch-degenerativen Erkrankungen, neue epidemiologische Risiken, die Erwartungen mündiger und autonomer Bürger, aber auch die steigenden Gesundheitsausgaben und die Maßnahmen zur Kostendämpfung sowie die knapper werdende Workforce erfordern ein erweitertes Verständnis der systemischen Zusammenhänge und Abhängigkeiten. Kurz: Die Umbrüche in der Gesellschaft verändern die Aufgaben und Rollen der Fachpersonen – und wenn die Gesundheitswelt anders wird, müssen auch die im Gesundheitssystem Tätigen anders werden.

Ein wirksames Gesundheitssystem braucht deshalb nicht nur patientenorientiert arbeitende Fachpersonen und „Krankheitsberufe“. Im weiten Spektrum zwischen Gesundheitsförderung, Prävention, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation, Palliation und sozialen Diensten sind nicht nur „Krankheitsberufe“ vertreten, sondern viele Fachleute mit verschiedensten Qualifikationen und Kompetenzen, die gut kooperierende Handlungsgemeinschaften bilden müssen. Innovative Bildungskonzepte zielen deshalb darauf ab, die Schwächen des monoprofessionellen Modells zu kompensieren, ohne die Stärken der monoprofessionellen Bildungsstrategie zu verlieren. Die Erweiterung umfasst daher in erster Linie Kooperationskompetenzen, also die Befähigung zur intersektoralen Einbindung verschiedenartiger Fachleute, weil diese in gegenseitiger Abhängigkeit stehen und im Alltag zusammen arbeiten müssen.

Dies bedingt die gegenseitige Anerkennung und Nutzung der Kompetenzen aller Beteiligten. Neue Formen solcher Zusammenarbeit müssen gelernt und eingeübt werden. Dabei ist insbesondere ein Blick über das enge schulische Lernlaboratorium hinaus notwendig. Damit die Kooperationskompetenzen erworben werden können, sind deshalb Lernarrangements zu schaffen, die über die Grenzen zwischen Disziplinen, Berufen, und Institutionen hinausreichen – bis hin zu den Bürgern, Betroffenen und Angehörigen. Dies ist anspruchsvoll, denn „Lernortkooperation ist […] mit Veränderung der internen Organisationsstrukturen verbunden, [… es muss] eine verbindliche gemeinsame neue Struktur, Strategie und Kultur geformt werden“ (Pätzold et al. 2003, 70). Weil der Bildungsauftrag und der klassische Zuschnitt der Bildungsinstitutionen vom professionsbezogenen (individualtherapeutischen) Kompetenzerwerb und eng gedachter beruflicher Sozialisation, professioneller Identität und Emanzipation geleitet sind, ist eine langfristig angelegte Kultur- und Organisationsentwicklung der Hochschulen unumgänglich.

4.2 Das «one profession image» überwinden

Bei den Gesundheitsberufen zielen „Berufsbild“-geleitete Bildungsgänge und Lernziele darauf ab, die Berufsausübung zu systematisieren und die künftigen Fachpersonen als Angehörige einer bestimmten Profession zu sozialisieren. Dabei wird stark an der Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet, um einen bestimmten Habitus (als Ärztin/Arzt,Therapeutin/Therapeut, Pflegende/r etc.) zu festigen. Dieser befähigt in einer spezifischen Weise für eine gute Berufsausübung – aber er prägt auch die Identität, schafft ein Wir-Gefühl und eine gewisse (weltweit geltende) Gleichheit; indirekt wird damit auch die Trennlinie zwischen den Dazugehörenden und den Ausgeschlossenen gezogen. In der Bildung wird viel Energie auf die Konstruktion und Pflege solcher Distinktionen verwendet – die Absolventen werden nicht nur in die Rechte und Pflichten eingeführt, sie werden z. B. anhand von Studien über Qualität und Sicherheit für die feinen Unterschiede zwischen „Uns“ und „den Anderen“ sensibilisiert.

In der sich laufend differenzierenden Gesundheitswelt sind solche monolithische und statische Berufsbilder problematisch, wenn damit Ansprüche an hohen Status und hohe Saläre geltend gemacht werden (und diese als regulierte Tarife wegen der staatlich legitimierten Sonderrolle kaum verhandelbar sind). Der Gesundheitsmarkt und die Organisationen der Versorgung können und wollen nicht nur einheitlich konfektionierte (und teure) Professionals beschäftigen. Diese bilden zwar die Spitze der Versorgungspyramide, aber weil die Hochqualifikation Raum schafft für Tieferqualifizierte entsteht im Versorgungsfeld ein facettenreicher Mittel- und Unterbau mit verschiedensten Profilen. In der Medizin beispielsweise sind die Physician Assistants entstanden, in der Pflege bilden in der Schweiz die Fachangestellten Gesundheit eine nicht mehr wegzudenkende Workforce. Neben den neuen Assistenzberufen mit Lehrabschluss und angelernten Servicehelfern sind im Versorgungsfeld aber auch Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, Berufsumsteiger, Pendelmigrantinnen aus dem Osten oder Süden, Expert Patients, Angehörige und Laien in der häuslichen Versorgung etc. tätig.

Das hergebrachte Dogma, dass zuerst die eigene berufliche Identität gefestigt werden muss, bevor die gemeinsame Problemlösung möglich ist, ist unter solchen Alltagsbedingungen zu überdenken. Es wird denn auch als „Konstrukt zur Machtausübung“ kritisiert, bei dem „the concept of medical professionalism not a quality of individuals but a kind of rhetorical tactic to perpetuate power“ sei (Christmas/Millward 2011, 6). Die Bewältigung des rasanten Wandels ist nämlich nur durch Kooperation, polyvalente Offenheit und dynamische Adaption möglich – dabei wird die Identität nicht verwässert, sondern geklärt und gestärkt.

4.3 Anknüpfungspunkte und Aufgaben für die Berufsbildungsforschung

Die Berufsbildungsforschung muss das Delta zwischen der professionsbezogenen Selbstdefinition und dem Bedarf des Arbeitsmarkts bzw. der Gesellschaft angehen. Das Entwickeln immer ausgefeilterer Methoden zur Distinktion, beispielsweise zur Legitimierung bestimmter Qualifizierungswege oder professionsbezogener Vorbehalte in der Leistungserbringung, ist dabei wenig zielführend. Analysen zum „academic drift“ und dem Verhältnis zu den Gesundheitsfachberufen beleuchten zudem vielfach nur intraprofessionelle Fragestellungen.

Zusammenfassend lassen sich die Aufgaben für die Berufsbildungsforschung in drei Punkten fassen:

- Weil der Arbeitsmarkt sowohl Eliten als auch grosse Mengenan (billiger) Arbeitskraft verlangt, muss Bildungsforschung das «one profession image» kritisch reflektieren. Das Forschungsinteresse muss den durchlässigen Qualifizierungswegen, neuen Qualifizierungsverläufen beim lebenslangen Lernen und Schaffen von Höherqualifikation gelten. In dieser Hinsicht sind die Bildungsarchitektur insgesamt und auch die Lernarrangements auf ihre Kompatibilität mit den Erfordernissen gelingender intra-, interprofessioneller und intersektoraler Kooperation und dem (wertschätzenden und vorurteilsfreien) Voneinander-, Miteinander- und Übereinander-Lernen zwischen Hoch- und Gering-Qualifizierten zu untersuchen.

- Weil die epidemiologischen, sozialen und finanziellen Herausforderungen von einer Profession und in einem Setting allein nicht bewältigt werden können – es braucht populationsbezogene, patientenbezogene, organisationsbezogene, erkenntnisvermehrende Funktionen-, muss die Bildungsforschung einen Beitrag leisten, um die in Gesetzen und Bildungsaufträgen festgeschriebenen monoprofessionellen Silos aufzubrechen.

Neben der monoprofessionellen Methodenforschung müssen (im Verbund mit Versorgungsforschung) die transmuralen Bildungssysteme in den Blick genommen werden. Aspekte davon umfassen u. a. die sektorenübergreifende Organisationsentwicklung generell, aber auch die organisatorische, curriculare und didaktische Verzahnung der Lernorte (Hochschule, Klinik, Langzeiteinrichtung, gemeindenahe ambulante Strukturen, häusliche Versorgung), die Kooperationskultur zwischen den Professionen in den vier Funktionsfeldern und den Akteuren der Ko-Produktion, also den Bürgern, Behörden und Angehörigen sowie ehrenamtlich Engagierten. - Weil zunehmend andere Professionen auf die Steuerung der Versorgungsprozesse einwirken, ihren Wandel beschleunigen und die Entscheide treffen, ergeben sich im Verbund mit einer neu ausgerichteten Versorgungsforschung Fragestellungen zu Managementkompetenz und Leadership, welche von großer Relevanz für die Entwicklung der Berufe und ihrer Zukunftsfähigkeit sind. Berufsbildungsforschung muss diese Transformation mitdenken und die Dialogfähigkeit fördern, um – wie es der Lancet Report formuliert – selbst zum „Transformator“ bei der Bewältigung des Wandels zu werden. Sonst verbleiben die Health Professionals trotz aller Qualitäten und Kompetenzen machtlos in subalternen Positionen.

Dieses Plädoyer für eine Blickerweiterung über die Berufs- und Sektorengrenzen hinweg und die Erweiterung der Fragestellungen der Bildungsforschung setzt bei ganz grundsätzlichen Aspekten an, nämlich bei der Kooperationsfähigkeit und Kooperationswilligkeit. Weil gerade in der Bildung Transformation nicht das Ergebnis radikaler Kursänderungen ist, sondern die Folge von kritischer Reflexion, wiederholtem Hinterfragen und beherztem Aushandeln in Dialogen mit allen Stakeholdern braucht es einen langen Atem, denn

„Dialogue is not a miracle cure. In particular, given the amount of discussion about medical professionalism that has taken place over recent years, one must wonder why things have not already changed. A future dialogue must never lose sight of a critical question: What can we do differently this time to avoid the same outcome?” (Christmas/Millward 2011, 4).

Literatur

APPG All-Party Parliamentary Group (2013): All the Talents. How new roles and better teamwork can release potential and improve health services. London.

Bohmer, R./Imison, C. (2013): Lessons from England’s health care workforce redesign: no quick fixes. In: Health Affairs, November 2013, Vol. 32, No. 11, 2025-2031.

Bollinger, H./Gerlach, A./Pfadenhauer, M. (Hg.) (2005): Gesundheitsberufe im Wandel. Soziologische Beobachtungen und Interpretationen. Frankfurt a. M.

Christmas S./Millward L. (2011): New medical professionalism. The Health Foundation. London.

The Committee for the Study of Nursing Education (1923). Nursing and nursing education in the United States. The Rockefeller Foundation. New York.

EC (2012): Action Plan for the EU Health Workforce. Strasbourg. In: European Commission. SWD (2012) 93 final. Online: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1247 (27.07.2015).

Estermann, J./Page, J./Streckeisen, U. (Hg.) (2013): Alte und neue Gesundheitsberufe. Soziologische und gesundheitswissenschaftliche Beiträge zum Kongress „Gesundheitsberufe im Wandel“. Münster/Beckenried.

Flexner, A. (1910): Medical education in the United States and Canada: a report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. New York.

Frenk, J./Chen, L. et al. (2010): Health professions for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. In: The Lancet, Nov 29, 2010. Deutsche Übersetzung. Online: http://www.careum.ch/lancet-report(27.07.2015).

(Die Seitenangaben beziehen sich auf die deutsche Übersetzung).

Kickbusch, I./Sottas, B./Trachsel, M. (2012). Gesundheitspolitik trifft Bildungspolitik: Neuausrichtung der Ausbildung für Gesundheitsfachleute. Careum Dialog Report 2012.

Pätzold, G. et al. (2003): Lehr-Lern-Methoden in der beruflichen Bildung. Eine empirische Untersuchung in ausgewählten Berufsfeldern. Oldenburg.

Pundt, J./Kälble, K. (Hg.) (2015): Gesundheitsberufe und gesundheitsberufliche Bildungskonzepte. Bremen.

Robert Bosch Stiftung (2011): Memorandum Kooperation Gesundheitsberufe. Qualität und Sicherung der Gesundheitsversorgung von morgen. Stuttgart.

Robert Bosch Stiftung (2014): Gesundheitsberufe neu denken. Stuttgart.

Sigrist, S. (2006): Zukunftsperspektiven des Gesundheitsmarkts. Rüschlikon.

Sottas, B. (2011): Abschlusskompetenzen für alle Gesundheitsberufe: das schweizerische Rahmenwerk und seine Konzeption. In: GMS Zeitschrift für medizinische Ausbildung, 28 (1). Online:http://www.egms.de/static/pdf/journals/zma/2011-28/zma000723.pdf(27.07.2015).

Sottas, B. (2012). Interprofessionelle Kooperation, Leadership und Grundversorgung. Bildungsinitiativen für Gesundheitsberufe von Lancet und Careum. Public Health Forum 12/2012; 20(4):4.e1–4.e3. DOI: 10.1016/j.phf.2012.10.008.

Sottas, B./Kickbusch, I./Scherrer, A. (2013). «Gesundheit 2020» als Auftrag einer Gesundheitsbildungspolitik im 21. Jahrhundert. Event Report Careum Dialog Gesundheitspolitik trifft Bildungspolitik. Zürich.

Sottas, B./Brügger, S./Meyer, P. (2013): Health Universities – Konzept, Relevanz und Best Practice. Mit regionaler Versorgung und interprofessioneller Bildung zu bedarfsgerechten Gesundheitsfachleuten. Winterthur.

Sottas, B./Höppner, H./Kickbusch, I./Pelikan, J./Probst, J. (2013): Umrisse einer neuen Gesundheitsbildungspolitik. In: Careum Working Paper 7. Zürich.

Sachverständigenrat SVR-G (2007): Kooperation und Verantwortung. Voraussetzungen für eine zielorientierte Gesundheitsversorgung. Gutachten. Dokumentation und Kurzfassung. Online: http://www.svr-gesundheit.de/Gutachten/Gutacht07/Kurzfassung%202007.pdf. (27.07.2015).

Wissenschaftsrat (2012). Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen. Berlin.

World Health Organization Europa (2012): Gesundheit 2020. Kopenhagen.

[1] Die Seitenangaben beziehen sich auf die deutsche Übersetzung, online unter: www.careum.ch/lancet-report

Zitieren des Beitrags

Sottas, B. (2015):Perspektiven der Berufsbildungsforschung in einer intersektoralen Gesundheitsbildungspolitik.In: bwp@ Spezial 10 – Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich, hrsg. v. Weyland, U./Kaufhold, M./Nauerth, A./Rosowski, E., 1-18. Online: http://www.bwpat.de/spezial10/sottas_gesundheitsbereich-2015.pdf (19.11.2015).