Spezial 10

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Spezial 10 - November 2015

Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich

Hrsg.: , , &

Entwicklung eines heuristischen Kompetenzmodells für die Pflege älterer Menschen: Strukturelle und inhaltliche Analysen unter Berücksichtigung domänenspezifischer Anforderungen

Der vorliegende Beitrag behandelt die theoretische Kompetenzmodellierung in der Domäne der Pflege älterer Menschen mit dem Ziel der Entwicklung eines heuristischen Kompetenzmodells. Im Gegensatz zu gewerblich-technischen oder kaufmännischen Berufen handelt es sich bei allen pflegerischen Berufen „nicht nur [um] Dienstleistung[en] für den Menschen, sondern [um] eine Dienstleitung am Menschen“ (Friese 2004, 44). Pflegesituationen sind neben institutionellen Rahmenbedingungen immer von interaktiven, selbstreflexiven und emotionsbezogenen Anforderungen geprägt. Unter Berücksichtigung dieser Besonderheit des Berufsbildes der Altenpflege wird der Frage nachgegangen, wie sich berufsfachliche Kompetenz modellieren lässt. Zur Erarbeitung eines Kompetenzmodells werden vorliegende theoretische bzw. empirisch-qualitativ untermauerte Ansätze der Berufs- und Wirtschaftspädagogik und insbesondere der pflegewissenschaftlichen und pflegedidaktischen Forschung analysiert und kritisch bewertet sowie Kompetenzanforderungen in den gesetzlichen Vorgaben für die Ausbildung in der Altenpflege geprüft. Der Beitrag schließt mit der Vorstellung eines heuristischen Kompetenzmodells für die Domäne der Pflege älterer Menschen und begründet die vorgenommene Differenzierung.

1 Einleitung

Das im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (vgl. BMBF 2011) geförderten Forschungsinitiative ASCOT zur „Technologieorientierten Kompetenzmessung in der Berufsbildung“ durchgeführte Projekt TEMA (Entwicklung und Erprobung von technologieorientierten Messinstrumenten zur Feststellung der beruflichen Handlungskompetenz in der Pflege älterer Menschen) zielt auf die Kompetenzmodellierung der Domäne der beruflichen Pflege älterer Menschen ab. Die Kompetenzmodellierung wird als Voraussetzung erachtet, um in einem weiteren Schritt ein computergestütztes Testinstrument zur Messung der berufsfachlichen Kompetenz am Ende der Berufsausbildung zu entwickeln. Im Rahmen des Pilotprojektes für das Branchencluster „Pflege“ bezieht sich das Verbundvorhaben exemplarisch auf den Beruf der Altenpflege, wobei die Übertragbarkeit auf andere Pflegeberufe, wie die Gesundheits- und Krankenpflege oder die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege bei allen Entwicklungsschritten berücksichtigt wird. Die Erstellung eines heuristischen Kompetenzmodells lässt sich als grundlegende Voraussetzung für die Messung beruflicher Kompetenzen, etwa im Rahmen eines Large Scale Assessments, ansehen (vgl. Winther 2010, 39).

Bislang liegen nur wenige Vorarbeiten zu empirisch überprüften Kompetenzmodellen aus der pflegewissenschaftlichen oder -didaktischen Forschung vor. Studienergebnisse zu Modellierungen berufsfachlicher Kompetenz aus anderen beruflichen Domänen (vgl. z. B. Achtenhagen/Winther 2009;Nickolaus/Gschwendtner/Abele 2009) müssen kritisch bezüglich ihrer Adaptierbarkeit auf die Domäne der Pflege älterer Menschengeprüft werden. Im Gegensatz zu gewerblich-technischen oder kaufmännischen Berufen erbringen pflegerische Berufe „nicht nur Dienstleistungen für den Menschen, sondern eine Dienstleitung am Menschen“ (Friese 2004, 44). Darüber hinaus ist pflegerisches Handeln neben dem hohen fachlichen Standard stärker als Handeln in anderen Berufen durch emotionale, selbstreflexive, identitätsbezogene und zum Teil langfristige Beziehungsarbeit zwischen Pflegepersonen und Gepflegten einschließlich ihrer Angehörigen charakterisiert. Schließlich sind die sich in Pflegesituationen stellenden Anforderungen maßgeblich auch durch spezifische äußere Faktoren, wie Zeitdruck oder komplexe rechtliche, organisatorische oder ideelle institutionelle Rahmenbedingungen,geprägt. Daher stellt bereits die theoretisch begründete heuristische Kompetenzmodellierung in dieser Domäne mithin eine besondere Herausforderung dar.

Das nachfolgende Kapitel liefert den ersten Beitrag zur Bestimmung von relevanten Kompetenzbestandteilen zu rechtlichen und curricularen Rahmenbedingungen der Ausbildung in der Altenpflege und sichert diese gleichzeitig als Gegenstand der Ausbildung ab. Darüber hinaus tragen die curricularen Vorgaben dazu bei, das Domänenspezifische in der Pflege älterer Menschen abzubilden. Zur Eintaktung der Kompetenzmodellierung der Domäne Pflege älterer Menschen in die Berufsbildungsforschung wird in Kapitel drei eine Analyse bestehender Ansätze der Kompetenzmodellierung in der beruflichen Bildung vorgenommen. Hierbei wird geprüft, inwiefern deren unterschiedliche Interpretationen hinsichtlich der Dimensionalität (eindimensional oder mehrdimensional) und Inhalte für die Pflege älterer Menschen von Bedeutung sind. Mit gleicher Intention werden vorliegende pflegewissenschaftliche und -didaktische Ansätze analysiert. Auch wird auf den theoretischen Diskurs emotionsbezogener Anforderungen bei der Kompetenzmodellierung Bezug genommen, um aufzuzeigen, inwiefern diese berufsspezifischen Charakter besitzen.

2 Rechtliche und curriculare Rahmenbedingungen der Ausbildung in der Altenpflege

Für die Ausbildung in der Altenpflege gilt das Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG) seit Inkrafttreten am 01. August 2003 in Verbindung mit der entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers (Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – AltPflAPrV) vom 26. November 2002. In der Folge wurden die bis dahin gültigen lediglich landesrechtlichen Regelungen erstmalig durch diesen bundeseinheitlichen Referenzrahmen abgelöst.

Im § 3 des AltPflG 2003 wird das Ausbildungsziel, die Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz, explizit formuliert. Auszubildende der Altenpflege sollen hiernach befähigt werden, u. a. alte Menschen selbständig und eigenverantwortlich nach allgemein anerkannten (pflege-)wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beraten und anzuleiten, zu betreuen und umfassend zu pflegen. Darüber hinaus sollen sie u. a. in der Lage sein, sowohl im Rahmen von Delegation und qualitätssichernden Maßnahmen mitzuwirken als auch soziale Netzwerke der zu pflegenden Personen sowie multi-/interprofessionelle Kooperationen zu gestalten.

Das Ausbildungsziel wird über die Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 der AltPflAPrV 2002 konkretisiert. Sie gibt für die schulische Ausbildung vier Lernbereiche und 14 Lernfelder vor. Für den theoretischen und praktischen Unterricht werden mindestens 2.100 Stunden empfohlen (vgl. Tab. 1). Das Lernfeld 1.3 „Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen“ stellt das umfangreichste Lernfeld mit einem Zeitrichtwert von 720 Stunden dar. Es umfasst sogar mehr als ein Drittel der Gesamtstunden für den theoretischen Unterricht. Insgesamt liegen bei einem großen Teil der Lernfelder die Zeitrichtwerte über den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) von 40 bis 80 Stunden für ein Lernfeld (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2003).

Tabelle 1: Theoretischer und praktischer Unterricht in der Altenpflege gem. Teil A der Anlage 1 der AltPflAPrV 2002 (Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – AltPflAPrV 2002, 4423ff.)

| Lernbereich | Lernfelder | Stundenzahl |

|

1: Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege (5 LF) |

1.1 Theoretische Grundlagen […] einbeziehen 1.2 Pflege alter Menschen planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren 1.3 Alte Menschen personen- u. situationsbezogen pflegen 1.4 Anleiten, beraten und Gespräche führen 1.5 Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken |

80 120 720 80 200 |

| Gesamtstunden | 1.200 | |

|

2: Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung (3 LF) |

2.1 Lebenswelten und soziale Netzwerke […] berücksichtigen 2.2 […] bei der Wohnraum- /Wohnumfeldgestaltung unterstützen 2.3 […] bei der Tagesgestaltung u. selbstorganisierten Aktivitäten unterstützen |

120 60 120 |

| Gesamtstunden | 300 | |

|

3: Rechtliche u. institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit (2 LF) |

3.1 Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen […] berücksichtigen 3.2 An qualitätssichernden Maßnahmen […] mitwirken |

120 40 |

| Gesamtstunden | 160 | |

| 4: Altenpflege als Beruf (4 LF) |

4.1 Berufliches Selbstverständnis entwickeln 4.2 Lernen lernen 4.3 Mit Krisen und schwierigen Situationen umgehen 4.4 Die eigene Gesundheit erhalten |

60 40 80 60 |

| Gesamtstunden | 240 | |

| Zur freien Gestaltung | 200 | |

| Theoretische Gesamtstunden / 1.-3. Ausbildungsjahr | 2.100 | |

Insgesamt liegen für die schulische Ausbildung keine Ziel-/Kompetenzbeschreibungen zu den einzelnen Lernfeldern vor. Zudem wurde auf eine zeitliche und sachliche Zuordnung der Inhalte zu den Ausbildungsjahren verzichtet, um den Schulen den erforderlichen Gestaltungs- und Handlungsspielraum zu gewähren (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2003, 19f.).

Im Teil B der Anlage 1 sind fünf Stufen und der jeweiligen Stufe zugeordnete Inhalte für die „Praktische Ausbildung in der Altenpflege“ festgelegt (vgl. Tab. 2). Als wesentliche Kriterien sind die zunehmende Selbstständigkeit der Auszubildenden sowie die zunehmende Komplexität der Aufgabenstellung zugrunde gelegt (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2003). Für die praktische Ausbildung werden im Vergleich zu der schulischen Ausbildung mindestens 400 Stunden mehr bzw. mindestens 2.500 Stunden empfohlen, von denen mindestens 2.000 Stunden in Heimen oder stationären Pflegeeinrichtungen absolviert werden müssen.

Tabelle 2: Stufen und Inhalte für die praktische Ausbildung in der Altenpflege gem. Teil B der Anlage 1 der AltPflAPrV 2002 (vgl. Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – AltPflAPrV 2002, 4425)

| Stufe | Inhalte | |

| 1 | Kennenlernen des Praxisfeldes unter Berücksichtigung institutioneller und rechtlicher Rahmenbedingungen und fachlicher Konzepte. | |

| 2 | Mitarbeiten bei der umfassenden und geplanten Pflege alter Menschen einschließlich der Beratung, Begleitung und Betreuung und mitwirken [sic!] bei ärztlicher Diagnostik und Therapie unter Anleitung. | |

| 3 | Übernehmen selbstständiger Teilaufgaben entsprechend dem Ausbildungsstand in der umfassenden und geplanten Pflege alter Menschen einschließlich Beratung, Begleitung und Betreuung und mitwirken [sic!] bei ärztlicher Diagnostik und Therapie unter Aufsicht. | |

| 4 | Übernehmen selbstständiger Projektaufgaben, z. B. bei der Tagesgestaltung oder bei der Gestaltung der häuslichen Pflegesituation. | |

| 5 | Selbstständig planen, durchführen und reflektieren der Pflege alter Menschen einschließlich Beratung, Begleitung und Betreuung und mitwirken [sic!] bei der ärztlichen Diagnostik und Therapie unter Aufsicht. | |

| Praktische Gesamtstunden / 1.-3. Ausbildungsjahr | 2.500 | |

Insgesamt liegen für die praktische Ausbildung keine verbindlich vorgegebenen Ausbildungsinhalte vor. Darüber hinaus werden lediglich „abstrakte Fertigkeitsvorstellungen und individuelle Dispositionen angesprochen, die im Verlauf der praktischen Ausbildung erreicht werden sollen“ (Becker 2006, 61).

Im Rahmen der Umsetzung der für die Altenpflegeausbildung maßgeblichen gesetzlichen Bundesvorgabe wurden landesspezifische Lehrpläne bzw. Curricula für den theoretischen und praktischen Unterricht und zum Teil Rahmenpläne für die praktische Altenpflegeausbildung entwickelt. Trotz der Orientierung an der gesetzlichen Bundesvorgabe liegen die landesspezifischen Lehrpläne bzw. Curricula in vielfältiger Gestaltung und unterschiedlicher Komplexität vor und zeichnen sich somit durch deutliche Heterogenität aus. Dies erklärt sich insbesondere aus der derzeitigen schulrechtlichen Verortung der Altenpflegeausbildung außerhalb des „Dualen Systems“ und somit außerhalb des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) (vgl. § 28 AltPflG 2003). Vor diesem Hintergrund fehlt somit für die Ausbildung in der Altenpflege, im Vergleich zu den nach dem BBiG geregelten Gesundheits- und Sozialberufen, wie z. B. der Beruf der/des Medizinischen Fachangestellten, ein einheitlicher von der KMK herausgegebener Rahmenlehrplan für den theoretischen Unterricht. So werden gegenwärtig die schulische Berufsausbildung in der Altenpflege und somit die Gestaltung der Lehrpläne bzw. Curricula in zehn Bundesländern innerhalb des Schulrechts in Zuständigkeit der Kultusministerien und in sechs Bundesländern außerhalb des Schulrechts in Zuständigkeit der Gesundheits- und Sozialministerien geregelt (vgl. Steffen/Löffert 2010, 54).

Mit Blick auf die Entwicklung des heuristischen Kompetenzmodells für die Pflege älterer Menschen stellt die ausgeprägte Quantität und die Nutzung heterogener Gestaltungs- und Handlungsspielräume der Bundesländer hinsichtlich der Gestaltung der landesspezifischen Lehrpläne bzw. Curricula in der Altenpflegeausbildung eine besondere Herausforderung für die curriculare Analyse dar. Eine ausgeprägte curriculare Komplexität und Heterogenität spiegelt sich u. a. in der fehlenden oder mehrheitlich unterschiedlichen Abbildung der landesspezifischen Ziel- und Kompetenzbeschreibungen bezüglich des Abstraktionsgrades wider.Dies ist möglicherweise darauf zurück zu führen, dass sich die Bundesländer lediglich an den im § 3 des AltPflG 2003, auf einem hohen Abstraktionsgrad formulierten Ausbildungszielen orientieren können, da Ziel- und Kompetenzbeschreibungen in der AltPflAPrV 2002 explizit fehlen.

Die im Projekt TEMA durchgeführten curricularen Analysen zielten u. a. auf die Spezifizierung des zu entwickelnden Kompetenzmodells. Folgende Fragestellungen wurden unter Berücksichtigung der Zielsetzung beantwortet:

Welche Übereinstimmungen und Unterschiede lassen sich aus der gesetzlichen Bundesvorgabe und den landesspezifischen Lehrplänen bzw. Curricula im Hinblick auf Struktur und Inhalte der Ausbildung in der Altenpflege ableiten? Welche Ziel- und Kompetenzbeschreibungen aus den gesetzlichen Vorgaben dienen der Spezifizierung des Kompetenzmodells für die Pflege älterer Menschen?

Im Ergebnis wurden die Kompetenzbereiche und Teilkompetenzen des entwickelten heuristischen Kompetenzmodells für die Pflege älterer Menschen (vgl. Wittmann et al. 2014) auf der Grundlage der gesetzlichen Bundesvorgabe und ausgewählter landesspezifischer Lehrpläne bzw. Curricula durch Ziel- und Kompetenzbeschreibungen sowohl für den theoretischen und praktischen Unterricht als auch für die praktische Ausbildung identifiziert und curricular bestätigt (vgl. ausführlich Döring et al. 2015).

3 Zugrunde liegende Überlegungen zur Entwicklung eines heuristischen Kompetenzmodells

Zur Erarbeitung eines Kompetenzmodells folgen unter Berücksichtigung domänenspezifischer Besonderheiten Prüfungen zu vorliegenden theoretischen und empirisch-qualitativ untermauerten Ansätzen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik und insbesondere der pflegewissenschaftlichen und pflegedidaktischen Forschung. Abschließend wird die Bedeutung emotionsbezogener Arbeitsanforderungen in diesem Bereich aufgezeigt. Zunächst wird jedoch das vorliegende Verständnis von pflegespezifischer Fachkompetenz expliziert.

Im Sinne von Klieme/Leutner (2006, 879) können „Kompetenzen als kontextspezifische […] Leistungsdispositionen [erachtet werden], die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen“. Pätzold (2006) bezieht die Fachkompetenz im beruflichen Anforderungskontext auf das fachliche Können und erachtet sie als

„die Entwicklung zu eigenem fachgerechten Urteil und zu einem verantwortlichen, an Normen und Vorschriften des beruflich organisierten Arbeitens ausgerichteten Handeln […] – verstanden als zielgerichtete, bewusste, zwischen Alternativen entscheidende, Mittel auswählende, Nebenwirkungen abschätzende, kritisch-reflektierende Tätigkeit“ (Pätzold 2006, 175).

Für die Modellierung und Messung dieser Kompetenz in der Pflege älterer Menschen steht angesichts der stark durchsoziale Interaktion geprägten Berufstätigkeit die Frage im Raum, wie das Verhältnis von Fachkompetenz und Sozialkompetenz hier geordnet werden kann.So erachtet Friese (2004, 44) die Sozialkompetenz als Bestandteil der Fachkompetenz, da der interaktive Charakter ein wesentliches Merkmal pflegerischer Diagnostik und Therapie darstellt. Die Expertise von Pflegepersonen besteht darin, die Interaktion an die jeweiligen berufsfachlichen Anforderungen situativ anzupassen (z. B. Durchführung eines Verbandwechsels bei wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen in der häuslichen Pflege) und die körperliche und psychische Verfasstheit der zu pflegenden Person positiv zu beeinflussen (vgl. Wittmann et al. 2014, 55).

3.1 Ansätze der Kompetenzmodellierung in der beruflichen Bildung

Die Entwicklung eines Kompetenzmodells stellt eine notwendige Voraussetzung für die Messung beruflicher Kompetenzen dar. Ein Kompetenzmodell bildet die Struktur der domänenspezifischen Kompetenz ab und ist als solches für die Konstruktion von Testaufgaben leitend, indem es das Konstrukt der berufsfachlichen Kompetenz für die Messung zugänglich macht (vgl. Winther 2010; Rauner 2010).

Im Vergleich zur Leistungsmessung im allgemeinbildenden Bereich ist die Kompetenzmodellierung und -messung in der Berufsbildung erschwert, da die Manifestation beruflicher Handlungskompetenz in Situationen der beruflichen Realität erfolgt, welche spezifische Leistungsanforderungen der jeweiligen beruflichen Domäne beinhalten. Im Detail besteht die spezifische Herausforderung der Kompetenzmodellierung im berufsbildendenBereich darin, dass ein bereits situierter Handlungsvollzug abzubilden ist. „Der Klärungsweg führt hier also von der (beruflichen) Situation über die geforderte Leistung hin zum Wissen, das in dieser Leistung wirksam wird“ (Brand/Hofmeister/Tramm 2005, 6). Die Anforderungen an das eigenverantwortliche und selbstständige Handeln bei der Bewältigung realer beruflicher Situationen sind somit für die Modellierung der berufsfachlichen Kompetenz bestimmend. Das Gerüst der domänenbezogenen Modellierung von Kompetenzen stellt Inhalte relevanter Situationen eines spezifischen Lern- und Handlungsbereiches (im Sinne einer Domäne) dar sowie konkrete Arbeitsprozesse und Anforderungen, die mit der Bewältigung dieser spezifischen beruflichen Situationen verbunden sind (vgl. Spöttl 2010).

Für die kompetente Bewältigung einer beruflichen Anforderungssituation besitzen dabei nicht nur berufsspezifische Wissensbestände und Fähigkeiten eine hohe Relevanz, sondern auch funktionale Kompetenzaspekte (wie z. B. motorische Fähigkeiten oder Geschicklichkeit), spezifische Wahrnehmungsfähigkeiten und Sensibilitätsmuster, motivationale Orientierung, Volition, individuelles Wertesystem sowie allgemeine Basiskompetenzen (wie z. B. Lesen oder Rechnen) (vgl. Breuer 2005, 24; Baethge et al. 2006, 46f.). Das kompetente Handeln in beruflichen Anforderungssituationen ist folglich mehrdimensional begründet (vgl. Breuer 2005, 24), wodurch in der Berufsbildung im Vergleich zum allgemeinbildenden Bereich die Komplexität der Kompetenzmodellierung noch einmal erhöht wird.

In der beruflichen Bildung dominierten bisher Kompetenzmodelle, welche, in Anlehnung an die Arbeiten von Roth (1971) und Reetz (1999) Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und personale Kompetenz unterscheiden. In dieser Klassifizierung der beruflichen Handlungskompetenz findet die Mehrheit der deutschen Beiträge zur Kompetenzmodellierung ihren Ausgangspunkt (vgl. Winther/Achtenhagen 2009;Baethge et al. 2006). Auch für das normative Verständnis der beruflichen Handlungskompetenz der KMK bildet das anthropologische Konzept von Roth (1971) einen bedeutenden Bezugspunkt. Die Machbarkeitsstudie zum „Berufsbildungs-PISA“, die häufig als Referenzquelle für die Kompetenzmodellierung in der beruflichen Bildung zitiert wird, orientiert sich an der Dimensionierung der beruflichen Handlungskompetenz von Reetz (1999). Trotz der bekannten Schwächen dieses Ansatzes, vor allem in Bezug auf die mangelnde Abgrenzung der einzelnen Kompetenzbereiche untereinander und dessen idealtypische Aufstellung, wird die Unterscheidung der Kompetenzbereiche der Selbst-, der Sach-, der Methoden- und der Sozialkompetenz als Grundlage für die Modellierung und Messung beruflicher Kompetenzen empfohlen (vgl. Baethge et al. 2006, 38f.).

Eine empirische Fundierung solcher Modelle, welche Kompetenzbereiche der Selbst-, der Sach-, der Methoden- und der Sozialkompetenz postulieren, stellt jedoch bislang die Ausnahme dar. Die vorliegenden empirischen Studien im berufsbildenden Bereich beziehen sich bei der Kompetenzmodellierung und -erfassung fast ausschließlich auf die berufliche Fachkompetenz (vgl. Lehmann/Seeber 2007;Nickolaus/Gschwendtner/Geißel 2009;Achtenhagen/Winther 2009;Winther 2010). In Bezug auf die Fachkompetenz akzentuieren die vorliegenden Kompetenzmodelle und Studien den Wissensbegriff und greifen bei seiner Operationalisierung auf die in der Kognitionspsychologie und der Berufspädagogik gängige Differenzierung in Wissensarten des deklarativen, prozeduralen und strategischen Wissens zurück (vgl. Baethge et al. 2006; Winther 2010; Achtenhagen/Winther 2008; Nickolaus2008).

Domänenspezifische Kompetenzmodelle der berufsfachlichen Kompetenz wurden bisher vor allem für den kaufmännischen und den gewerblich-technischen Bereich entwickelt und empirisch geprüft. Winther/Achtenhagen (2008) entwickelten für den kaufmännischen Bereich ein Kompetenzstrukturmodell, das auf dem Verständnis der Kompetenz als inhaltsbezogenemund mehrdimensionalemKonstrukt beruht. Die Operationalisierung der Fachkompetenz in Wissensarten findet auch bei Winther/Achtenhagen (2008) Berücksichtigung. Bei der Modellierung der Teilkompetenzen heben die Autoren das deklarative Wissen, die prozedurale Fähigkeit und das konditionale bzw. strategische Wissen hervor (vgl. Winther 2010). Des Weiteren bezieht Winther (ebd.) Aspekte der Sozialkompetenz in die Kompetenzmessung ein, soweit diese bei der Lösung beruflicher Anforderungssituationen benötigt werden. Die Sozialkompetenz wird jedoch nicht als eine separate Kompetenzdimension modelliert und erfasst, sondern innerhalb der beruflichen Fachkompetenz positioniert (vgl. Winther 2010, 198). Die empirischen Ergebnisse von Winther/Achtenhagen bestätigen die theoretisch angenommene zweidimensionale Struktur der Fachkompetenz im kaufmännischen Bereich, welche durch die Dimensionen der handlungsbasierten Kompetenz und der verstehensbasierten Kompetenz abgebildet wird (vgl. Winther 2010; Winther/Achtenhagen 2010).

Im gewerblich-technischen Bereich postulierten Nickolaus und seine Mitarbeiter berufsübergreifende Kompetenzdimensionen des deklarativen und prozeduralen Wissens sowie der fachspezifischen Problemlösefähigkeit und treffen Annahmen über ihre berufsspezifische inhaltsbezogene Ausprägung. Die Untersuchungen der Autoren bestätigen in mehreren beruflichen Domänen des gewerblich-technischen Zweigs eine zweidimensionale Struktur der beruflichen Fachkompetenz, welche sich in den Dimensionen „relevantes Wissen“ und „Fähigkeit, dieses Fachwissen anzuwenden“ niederschlägt (vgl. Nickolaus/Gschwendtner/Abele 2011; Abele/Gschwendtner 2010).

Betrachtet man die dimensionale Aufteilung der beruflichen Fachkompetenz, so bestätigen die Ergebnisse vorliegender Studien im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich zumindest eine zweidimensionale Kompetenzstruktur (vgl. Winther/Achtenhagen 2009;2010; Gschwendtner/Abele/Nickolaus 2009).

Die bisher vorliegenden Studien und Ansätze zur Kompetenzmodellierung und -messung im Bereich der Berufsbildung befassten sich primär mit der Fachkompetenz in ausgewählten Ausbildungsberufen, sodass man die Fachkompetenz selbst als bislang zentral behandelten Aspekt der beruflichen Handlungskompetenz betrachten kann. Ferner geben diese einen ersten Einblick in die Dimensionierung der beruflichen Fachkompetenz und überprüfen empirisch die Möglichkeiten ihrer Modellierung. Im Sinne einer Komplexitätsreduktion des Konstrukts berufliche Handlungskompetenz waren die Sozial- und die Personenkompetenz (im Gegensatz zur Fachkompetenz) bislang eben kein expliziter Bestandteil einer domänenspezifischen Kompetenzmodellierung und -messung im berufsbildenden Bereich. Die von Reetz (1999) vorgenommene Vierteilung der Kompetenzdimensionen wird in den vorliegenden Ansätzen zwar als plausibel angesehen, es erscheint beimgegenwärtigenStand der Forschung jedoch als äußerst schwierig, die einzelnen Kompetenzbereiche ausreichend zu operationalisieren und eine reliable Messung durchzuführen (vgl. Winther 2010; Nickolaus/Gschwendtner/Abele 2011; Spöttl 2010).

Die kompetente Bewältigung von Anforderungssituationen in der Pflege älterer Menschen erfordert jedoch mehr als domänenspezifisches Fakten- und Handlungswissen. Die Fähigkeit zu Empathie und Perspektivenübernahme, kommunikative und interaktive Fähigkeiten sowie die Befähigung, Pflegehandeln situations- und patientenbezogen zu gestalten, haben bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen einen hohen Stellenwert (vgl. Wittmann et al. 2014; Döring/Möllers/Schöpf 2014). Vor diesem Hintergrund ist eine generelle Adaptierbarkeit der bisherigen Ansätze der Kompetenzmodellierung aus der Berufsbildung in Bezug auf die Domäne der Pflege Älterer kritisch zu prüfen. Die Kompetenzmodellierung für die Pflegeberufe und speziell für den Beruf der Altenpflege besitzt aufgrund der umfassenden situativen Anforderungen, welche mit der Bewältigung von Pflegesituationen in der Versorgung und Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen und besonderen Bedürfnissen einhergehen, eine besondere Komplexität. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass das Berufsfeld der Pflege bislang nicht im Fokus der Studien zur Kompetenzdiagnostik in der Berufsbildung stand. Somit liegen für das Berufsfeld der Pflege auch keine empirisch geprüften domänenspezifischen Kompetenzmodelle vor, die als Grundlage für eine individuelle Kompetenzdiagnostik dienen konnten (vgl. Darmann-Finck/Reuschenbach 2013, 24). Des Weiteren begegnet dieses Vorhaben der besonderen Anforderung, dass für Kompetenzmodelle, die als Grundlage individueller Kompetenzdiagnostik dienen sollen, ein hoher Differenzierungsgrad der Kompetenzbeschreibungen erforderlich ist, um eine valide und hinreichend reliable Kompetenzmessung zu erreichen (vgl. Seeber et al. 2010, 8).

3.2 Pflegewissenschaftliche und -didaktische Ansätze

In den letzten Jahren erschienen auch in Deutschland vermehrt pflegewissenschaftliche und-didaktische Veröffentlichungen, die sich mit Fragen der Modellierung beruflicher Handlungskompetenz in der Pflege befassen.

3.2.1 Ansätze zu pflegerischem Handeln als professionellem Handeln

Zunächst wird der Blick auf Konzepte zu einer Theorie professioneller pflegerischer Handlungskompetenz (vgl. Friesacher 2008;Remmers 2000; Weidner 1995) gerichtet. Friesacher (2008, 259) greift den Diskurs über die Strukturlogik professionell pflegerischen Handelns entlang der Vorüberlegungen von Remmers und Weidner auf.

Ein zweckrationales Handlungsverständnis vernachlässigt Friesacher (2008, 264) zufolge wesentliche Dimensionen pflegerischen Handelns, zu denen soziale, alltagssprachliche und vorsprachliche Aspekte gehören. Auch eine Erweiterung um interpretative Anteile von Handlungserklärungen helfe hierbei nicht weiter, da „die Kategorie der Fürsorge mit ihren existenziellen und normativen Dimensionen [...] einem nutzentheoretischen Entwurf verschlossen [bleibe]“ (Friesacher 2008, 265). Eine angemessenere Konzeption des Handlungsbegriffs sieht Friesacher in professionstheoretischen Überlegungen, wobei sich Struktur und Handeln als untrennbare Pole eines Kontinuums darstellen und sich Identifikation mit dem Anderen und der Umgang mit Nicht-Wissen als konstituierende Bestandteile pflegerischen Handelns ergeben.Professionelles Pflegehandeln ist nach Weidner (1995, 126):

„ein personenbezogenes, kommunikativem Handeln verpflichtetes, stellvertretendes und begleitendes Agieren auf der Basis und unter Anwendung eines relativ abstrakten, ‚dem Mann auf der Straße‘ nicht verfügbaren Sonderwissensbestandes sowie einer praktisch erworbenen hermeneutischen Fähigkeit der Rekonstruktion von Problemen defizitären Handlungssinns in aktuellen und potentiellen Gesundheitsfragen betroffener Individuen.“

In diesem Sinne spricht Remmers (2000, 170) von einer doppelseitigen Handlungslogik, die neben wissenschaftlich fundiertem Regelwissen hermeneutisches Fallverstehen beansprucht. Weidner (1995, 57) entwickelte darüber hinaus eine Kompetenzmodellierung, die er als dem professionellen Pflegehandeln zugrunde liegend versteht. Differenziert wird hier zwischen einer auf (pflege-)wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Begründungskompetenz in Anbetracht – auch zeitlich verzögerter – Begründungszwänge und dem sich aus alltäglichen, situativen Handlungszwängen ergebenden Erfordernis einer Handlungs- und Entscheidungskompetenz. Dieser Kompetenz lassen sich mindestens drei „determinierende Kompetenzbereiche“ zuordnen (Weidner 1995, 125),

- die praktisch-technische Kompetenz, die sich auf „die Sicherheit und Korrektheit in der Anwendung von Pflegetechniken und -hilfsmitteln im Rahmen der pflegeprozessbezogenen Interaktion mit dem Patienten“ (Weidner 1995, 125) bezieht,

- die klinisch-pragmatische Kompetenz, welche den sozialen Umgang mit Patienten und das Fallverstehen betrifft sowie

- die ethisch-moralische Kompetenz, die sich auf die ethische Begründung und Reflexion des Pflegehandelns bezieht und Rechte und Pflichten einschließt.

Das „Modell der beruflichen Handlungskompetenz der Integrativen Pflegeausbildung: Stuttgarter Modell©“ (Kerngruppe Curriculum 2006, 85ff.) orientiert sich neben allgemeinen Theorien von Kompetenz, Kompetenzerwerb und Kompetenzentwicklung an den Elementen des Modells professioneller Handlungskompetenz von Weidner (1995, 124). Da diesem Modell zufolge einer professionellen Entscheidungs- und Handlungskompetenz immer eine (pflege-)wissenschaftliche Begründung vorausgeht und subjektive Alltagstheorien als unzureichend angesehen werden, wurde das von Weidner beschriebene Modell professioneller Handlungskompetenz im Hinblick auf die Belange einer beruflichen Ausbildung, in der der Umgang mit Theorien und wissenschaftlichen Erkenntnissen anders als in einer akademischen Ausbildung ist, modifiziert übernommen (vgl. Kerngruppe Curriculum 2006, 84). Die berufliche Handlungskompetenz setzt sich, dieser theoretischen Konzeptualisierung zufolge, zunächst aus folgenden Kompetenzbereichen zusammen (vgl. ebd., 88):

- analytisch-reflexive Begründungskompetenz,

- interaktive Kompetenz,

- ethisch-moralische Kompetenz,

- praktisch-technische Kompetenz,

- Planungs- und Steuerungskompetenz.

Es wird davon ausgegangen, dass ein „situationsangemessenes Zusammenwirken“ (Kerngruppe Curriculum 2006, 87) der Kompetenzbereiche Pflegende in Pflegesituationen kompetent handeln lässt. Da Pflegesituationen immer im institutionellen Rahmen und im Kontext gesellschaftlicher und berufspolitischer Einflüsse stehen, umfasst die berufliche Handlungskompetenz gemäß dem Modell darüber hinaus die Kompetenzbereiche der

- organisations- und systembezogenen Kompetenz und der

- gesellschafts- und berufspolitischen Kompetenz.

Als Schwäche des Modells sieht Holoch (2002), die als Mitglied der Kerngruppe Curriculum maßgeblich an der Entstehung der „Integrativen Pflegeausbildung: Das Stuttgarter Modell©“ und dem dazugehörigen Modell der beruflichen Handlungskompetenz beteiligt war, aus professionstheoretischer Perspektive die Gefahr, „dass das Denken im hermeneutischen Zirkel oder gar im Zirkel des praktischen Tuns nicht verlassen wird“ (Holoch 2002, 320). Die Art und Weise der Interaktion unterscheidet für Holoch (ebd., 80) maßgeblich die professionelle Pflege von der Laienpflege. Eine bewusste Interaktion, die durch strukturierte Reflexion entsprechender Modelle sozialen Handelns stattfindet, wird als „Kern beruflich-pflegerischen Handelns“ (Holoch 2002, 81) erachtet. Als elementarer Bestandteil pflegerischer Interaktion wird hierbei „Fürsorge“ angenommen(ebd., 320).

Zusammenfassend wird erkennbar, dass pflegerische Kompetenz hier als berufsspezifisches, professioneller Begründungen bedürfendes, im Kern auf soziales Handeln bezogenes Konstrukt verstanden wird. Neben zweidimensionalen theoretischen Konzipierungen, die einer kasuistischen Komponente ein professionelles Begründungs- und Legitimationswissen nebenanstellen, finden sich mehrdimensionale Konzepte, die verstärkt an situative Anforderungsbereiche pflegerischen Handelns orientiert sind und hierbei auch verstärkt institutionelle und organisatorische Kontexte berücksichtigen.

Im Folgenden wird geprüft, inwieweit empirisch gestützte Modelle und Befunde vorliegen, die neben Aussagen über aufzufindende Kompetenzfacetten Hinweise auf vorhandene Niveauabstufungen zulassen.

3.2.2 Ansätze zu pflegerischem Handeln und pflegerischer Kompetenz auf unterschiedlichen Niveaus

Auf der Grundlage von in den USA geführten Interviews und Beobachtungen analysierte Benner (1995, 2000) Pflegepersonen in der Pflegepraxis und wendete dabei das von Dreyfus/Dreyfus (1980, zit. aus Benner 1995, 35) entwickelte Modell des Kompetenzerwerbs an. Ein Lernender durchläuft beim Erwerb von Fähigkeiten demnach folgende Stufen:

- Neuling,

- Fortgeschrittener Anfänger,

- Kompetent,

- Erfahren,

- Experte.

Beim Durchlaufen der fünf Stufen verändert sich die Leistungsfähigkeit des Lernenden, indem er weniger auf abstrakte Grundsätze und mehr auf konkrete Erfahrungen zurückgreift. Nebenbei werden Situationen weniger als eine Summe gleich wichtiger Einzelsituationen wahrgenommen, sondern als ein vollständiges Ganzes, in dem die Prioritäten unterschiedlich verteilt sind. Zusätzlich entwickelt sich der Lernende immer mehr vom unbeteiligten Beobachter zum engagiert Handelnden (vgl. Benner 1995, 35).

Neben den Stufen der Kompetenz identifizierte Benner (1995, 62) in ihren Interviews mit Pflegepersonen auch 31 verschiedene „Kompetenzen“. Diese wurden nach Funktion und Absicht induktiv sieben verschiedenen Bereichen zugeordnet; hierbei handelt es sich um die Bereiche Helfen, Beraten und Betreuen, Diagnostik und Patientenüberwachung, wirkungsvolles Handeln bei Notfällen, Durchführen und Überwachen von Behandlungen, Überwachung und Sicherstellung der Qualität der medizinischen Versorgung sowie Organisation und Zusammenarbeit. Die Vielzahl der Teilkompetenzen und die nur bedingt klar erscheinenden Abgrenzungen der genannten Bereiche (z. B. der unterschiedlichen Überwachungsaufgaben) lassen diese Kompetenzmodellierung jedoch nur partiell handhabbar erscheinen.

Eine Erhebung subjektiver Konzeptualisierungen von Pflegehandeln liefert Schwarz-Govaers (2005, 566ff.), die entlang des Modells von Benner subjektive Theorien von Anfängern und Fortgeschrittenen rekonstruiert und Unterschiede untersucht. Sie bezieht sich auf das Modell von Wahl (1991, 56ff.) zu „subjektiven Theorien“; dieses Modell hat z. B. auch in den pflegedidaktischen Ansatz von Rosen (2010) Eingang gefunden. Es wird von Schwarz-Govaers (2005, 315ff.) zur Rekonstruktion des Pflegehandelns auf der Basis von Fallstudien am Ausbildungsbeginn und am Ausbildungsende in der schweizerischen Pflegeausbildung verwendet. Zu den empirischen Ergebnissen von Schwarz-Govaers (2005, 567) gehört, dass sich die Pflegepersonen am Ende der Ausbildungszeit aufgrund der Praxiserfahrung während der Ausbildungszeit und möglicherweise früher – und somit abweichend von den zuvor referierten Befunden bzw. der Modellierung nach Benner – auf der Stufe der „kompetent Pflegenden“ nach Benner bewegen. Insgesamt verfügen Pflegepersonen am Ende der Ausbildung über ein am Pflegeumfeld orientiertes Situationsverständnis, wohingegen dieses bei Anfängerinnen eher idealisiert ist. In Übereinstimmung mit den Befunden einer qualitativen Studie von Fichtmüller/Walter (2007) befassen sich Anfängerinnen vor allem mit einzelnen Pflegefunktionen und pflegetechnischen Abläufen, wohingegen Fortgeschrittene ihr Handlungsverständnis eher auf übergeordnete Aspekte richten, wie z. B. Kommunizieren. Im Bereich der Ergebnisvorstellungen liegen kaum Unterschiede zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen vor; hier lässt sich die auftretende Schwierigkeit dahingehend markieren, Vorstellungen mit vorhandenen Betriebskonzepten in Einklang zu bringen (vgl. Schwarz-Govaers 2005, 566).

Im deutschsprachigen Raum wurde basierend auf empirisch-qualitativer Forschung das kompetenztheoretische Modell der Pflegedidaktik von Olbrich (2010) entwickelt. Um Pflegewissen zu systematisieren, ließ Olbrich Pflegepersonen Situationen aus ihrem pflegerischen Alltag beschreiben und ergänzte die Datenerhebungen durch zwölf Experteninterviews (vgl. Olbrich 1999, 44). In fast allen beschriebenen Pflegesituationen konnte Olbrich (2010, 58), wenn auch nicht immer explizit von den Pflegepersonen formuliert, Werte und Normvorstellungen erkennen, wodurch ein hohes Maß ethischer Dimensionierung sichtbar wurde: „Ethische Dilemmata werden da als solche erkannt, wo pflegerisches Handeln an die Grenzen des medizinischen Handelns stößt“ (Olbrich 2010, 58).

Aussagen zum unmittelbaren Handeln von Pflegefachpersonen werden von Olbrich (2009, 63) als „Dimensionen des pflegerischen Handelns“ dargestellt; sie sollen ein Fundament zur Beschreibung von Kompetenz bilden. Die vier Handlungsdimensionen werden in folgende Ebenen unterschieden:

- regelgeleitetes Handeln,

- situativ-beurteilendes Handeln,

- reflektierendes Handeln sowie

- aktiv-ethisches Handeln.

Pflegefachpersonen handeln nach Olbrich (2009, 64) regelgeleitet, wenn sie ihr Fachwissen und Können sachgerecht anwenden, wohingegen Pflegepersonen, die in der Dimension situativ-beurteilend handeln, Gesamteinschätzungen unter Einbezug von Aspekten außerhalb der unmittelbaren pflegerischen Intervention vornehmen können. Die Handlungsdimensionen des reflektierenden Handelns lassen nicht nur Reflexion über pflegerische Maßnahmen und den Patienten zu, sie fokussieren zudem die eigene Person und die berufliche Rolle. Aktiv-ethisches Handeln vollzieht sich, wenn Pflegefachpersonen auf der Basis von Werten sich aktiv an Kommunikation beteiligen und ihr Handeln daran orientieren. Olbrich (2009, 65) sieht die Handlungsdimensionen in einer hierarchischen Stufung, die einem logischen Aufbau und keiner Wertigkeit folgen. Um in einer nächsthöheren Dimension handeln zu können, bedarf es einer reflexiven Integration der vorangegangenen Dimension. Wie allerdings Fichtmüller/Walter (2007, 174) anmerken, ist die Herleitung der hierarchischen Beziehung aus den Daten vonOlbrichnicht beschrieben worden.

Nach Auffassung von Olbrich (2009, 81) richtet eine Person nach/am Ende einer dreijährigen generalistischen Ausbildung ihr Handeln auf der aktiv-ethischen Dimension aus, während Benner (1995, 45) eine Pflegeperson auf der Stufe der „kompetent Pflegenden“ ansiedelt, die zwei bis drei Jahre im gleichen oder ähnlichen Berufsfeld arbeitet. Nach den Befunden von Schwarz-Govaers (2005, 567) befinden sich darüber hinaus Auszubildende am Ende der Ausbildung oder bereits zuvor demgegenüber auf der Stufe der „kompetent Pflegenden“ nach Benner. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Schwarz-Govaers ihre Untersuchungen bei Pflegeschülern in der Schweiz durchführte, deren Ausbildung vier Jahre dauert, so dass hier Schlussfolgerungen hinsichtlich der deutschen Ausbildung nur bedingt gezogen werden können. Ähnlich kritisch ist auch die Stufenmodellierung von Benner zu betrachten, da die Ergebnisse ihrer empirischen Studie aus den USA und somit einem anderen ausbildungssystemischen und kulturellen Kontext stammen. Zum Teil lassen sich die widersprüchlichen Zuordnungen durch den Hinweis von Schwarz-Govaers (2005, 567) erklären, dass ein unterschiedliches subjektives Vorverständnis Einfluss auf die Kompetenzentwicklung in der Ausbildung hat; sie verweist diesbezüglich auf die heterogenen Erfahrungsvoraussetzungen von Pflegenden bereits vor der Ausbildung.

Es existiert eine Reihe von qualitativ-empirisch gestützten Ansätzen, die Hinweise auf eine mögliche Modellierung von Pflegekompetenz liefern. Deutlich wird hier insbesondere, dass unterschiedliche Ansätze mit einer aufsteigenden Hierarchie der Berücksichtigung situativer Komplexität argumentieren. Gleichzeitig wird auch in diesen Ansätzen – wie bereits in Ansätzen zu pflegerischemHandeln als professionellem Handeln – die herausgehobene Reflexivität und der ethische Bezug von Pflegehandeln thematisiert. Allerdings geben die Ansätze vermehrt Hinweise für Niveaumodellierungen pflegeberuflicher Handlungskompetenz und stehen, zumindest im Fall des Modells von Olbrich, dem Gedanken einer Ausdifferenzierung in mehrere Kompetenzdimensionen eher entgegen.

3.3 Emotionsbezogene Anforderungen in der Kompetenzmodellierung zur Pflege älterer Menschen

Im theoretischen Diskurs zu beruflichen Kompetenzen wird darüber hinaus auf die herausgehobene Bedeutung emotionsbezogener Arbeitsanforderungen im Bereich Humandienstleistungen allgemein und der Pflege im Besonderen hingewiesen. Trotzdem variiert der Stellenwert, der Fähigkeiten im Umgang mit eigenen Befindlichkeiten und den Gefühlen Anderer in theoretischen Vorstellungen pflegerischer Handlungskompetenz zugeschrieben wird, beachtlich. Dabei werden die emotionsbezogenen Anforderungen nicht immer auch als hinreichend berufsspezifisch angesehen, um eine diesbezügliche Kompetenz als Pflegekompetenz auszuweisen. Uneinigkeit besteht zudem hinsichtlich der Vorstellungen zum wechselseitigen Verhältnis verschiedener Facetten pflegerischer Kompetenz.

Eine explizite Berücksichtigung des angemessenen Umganges mit Gefühlen als Dimension pflegerischer Handlungskompetenz wird insbesondere in solchen Arbeiten gefordert, die den Fürsorgecharakter der Pflege (Caring) gegenüber dem Versorgungscharakter herausstellen oder der pflegerischen Interaktion einen eigenständigen kurativen Beitrag beimessen (vgl. Reynolds et al. 1999). Während Wittneben (2009) in ihrem pflegedidaktischen Kompetenzmodell (auch) eine eigenständige Dimension emotionaler Pflegekompetenz beschreibt, werden Fähigkeiten im Umgang mit Gefühlen überwiegend als Bestandteil beispielsweise der sozialen Kompetenz (Rollenübernahme, Empathie, Frustrationstoleranz; (vgl. Wittneben 2009), des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses (Aufdecken innerer Konflikte; vgl. Darmann-Finck 2009), des moralischen Urteilsvermögens (vgl. Schwerdt 2002) oder der Beziehungsgestaltung (Sichtweise des Patienten einnehmen; vgl. Bartholomeyczik 2001) konzeptualisiert. Auch die in aktuellen Qualifikationsmodellen vertretene Vorstellung von emotionsbezogener Kompetenz als quer zu den unterschiedenen Pflegekompetenzniveaus liegende Fähigkeitsdimension (vgl. Knigge-Demal et al. 2011) oder als Kennzeichen höherer Kompetenzstufen (vgl. Olbrich 2009;Wittneben 2009; Weishaupt 2006), scheint grundsätzlich eine Interpretation emotionsbezogener Kompetenzen als einemAspekt von Pflegekompetenz zu stützen. Die im Rahmen des TEMA Projektes durchgeführten curricularen Analysen weisen darauf hin, dass im Zuge der Ausbildung auch Fähigkeiten im Umgang mit den eigenen Gefühlen und denen der gepflegten Personen gefördert werden sollen. Im Kontext mehrerer berufspädagogischer Arbeiten zu emotionsbezogenen Anforderungen bei Humandienstleistungen wurde der Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen als ein zentraler Arbeitsgegenstand der Pflege herausgearbeitet und damit eine Interpretation als zumindest spartenspezifische Kompetenz nahegelegt (Böhle/Glaser 2006; Brater/Rudolf 2006; Büssing et al. 2001; Giesenbauer/Glaser 2006).

Eine Reihe von konzeptuellen und empirischen Arbeiten stellt dagegen den Status von Fähigkeiten im Umgang mit Gefühlen als eine pflegespezifische Kompetenz in Frage. Katz und Kollegen (2004) beispielsweise diskutieren empathische Fähigkeiten als eine in die Berufsausbildung oder das Pflegestudium bereits mitzubringende Grundqualifikation bzw. Zugangsvoraussetzung. Auch dort, wo mit Blick auf emotionale Fähigkeiten bei der Diskussion von Pflegecurricula von originären bzw. Erwerbskompetenzen aus der Primärsozialisation gesprochen wird, erscheint es zumindest fraglich, ob die Förderung und Gestaltung entsprechender Prädispositionen in der Ausbildung diese als berufsspezifische Kompetenzen qualifiziert (vgl. Kerngruppe Curriculum 2006). Empirische Befunde, wonach die klinische Empathiefähigkeit im Verlauf der Ausbildung und des Praxiseinsatzes nicht gesteigert wird, sondern substanziell sinkt (vgl. Neumann et al. 2011; Murphy et al. 2009), sprechen eher gegen eine solche Interpretation. Unabhängig von ihrer Genese und Entwicklung werden emotionsbezogene Kompetenzen in einer Reihe weiterer Arbeiten eher als „Helferkompetenzen“zur Erreichung primärer pflegerischer Ziele (z. B. Empathie in Anamnesegesprächen), bei Managementaufgaben (z. B. Emotionale Intelligenz im Bereich „Nursing Leadership“), oder als Prädiktor für den Ausbildungserfolg beschrieben, denn als eigenständiger Indikator pflegerischer Kompetenz selbst (vgl. Zapf 2002; Neumann et al. 2009; McLaughlin et al. 2008).

Die prinzipielle Relevanz emotionsbezogener Fähigkeiten für die Bewältigung der sich in der (Alten-)Pflege stellenden Anforderungen wird über die genannten disziplinären Perspektiven hinweg gemeinhin grundsätzlich anerkannt. Im Rahmen theoretischer Kompetenzmodellierungen werden emotionsbezogene Fähigkeiten überwiegend auch als berufsspezifisch, also als eine Facette der Pflegekompetenz, beschrieben. Eine gleichberechtigte Diskussion einer eigenständigen emotionsbezogenen Pflegekompetenz bleibt dagegen die Ausnahme.

4 Heuristisches Kompetenzmodell für die Pflege älterer Menschen

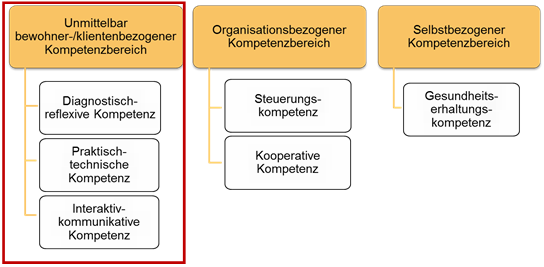

Die bisherige Modellbildung verortet pflegerische Kompetenzen auf verschiedenen (institutionellen) Strukturebenen (z. B. Gesellschaft, Institution, Pflegeteam, Patient) und mit Blick auf sowohl als selbst- wie auch fremdbezogenes Handeln. Um dem situativen Charakter pflegerischer Handlungskompetenz gerecht werden zu können, orientiert sich auch die Kompetenzmodellierung in TEMA an diesen strukturellen Merkmalen und differenziert dementsprechend sechs Teilkompetenzen (Abb. 1), von denen drei sich unmittelbar auf die zu pflegende Person und deren Angehörige beziehen (diagnostisch-reflexive Kompetenz, praktisch-technische Kompetenz und interaktiv-kommunikative Kompetenz). Weitere Kompetenzbereiche betreffen die Arbeitsorganisation und das selbstbezogene Handeln (vgl. Döring et al. 2011, 53ff.). Gestützt wird diese Differenzierung durch die qualitativen Erhebungen mittels Experteninterviews im Rahmen der Wissenschafts-Praxis-Kooperation. Die Entwicklungsarbeiten zur theoretisch begründeten Binnenstrukturierung des heuristischen Kompetenzmodelles sowie die fachfolgende Umsetzung in ein psychometrisches Verfahren zur Kompetenzmessung bleiben im Rahmen des Projekts TEMA auf den unmittelbar bewohner-/klientenbezogenen Kompetenzbereich beschränkt.

Abbildung 1: Modellierung der berufsfachlichen Kompetenz (vgl. Wittmann et al. 2014)

Abbildung 1: Modellierung der berufsfachlichen Kompetenz (vgl. Wittmann et al. 2014)

Studienergebnisse zur Entwicklung der Simulation NursePlan© zeigen, dass

„[…] insbesondere die Koordination der vielfältigen patientennahen und patientenfernen Anforderungen bei begrenzten zeitlichen Ressourcen eine wesentliche Herausforderung darstellt, bei deren Bewältigung individuelle Unterschiede deutlich werden“ (Darmann-Finck/Reuschenbach 2013, 25).

Innerhalb der Operationalisierung der praktisch-technischen Teilkompetenz findet sich die Koordination verschiedener patientennaher Handlungen wieder. Die Bewältigung der von Darmann-Finck/Reuschenbach eruierten, patientenfernen Anforderungen ist im heuristischen Kompetenzmodell im organisations- und selbstbezogenen Kompetenzbereich verortet.

Der bewohner-/klientenbezogene Kompetenzbereich bezieht sich auf die unter anderem von Fichtmüller/Walter (2007) beschriebenen Aspekte des Erlernens von Pflegehandeln. Die Differenzierung zwischen organisations- und patientenbezogenem Kompetenzbereich ist neben dem beschriebenen Bezug auf situationsstrukturierende Handlungsfelder auch kongruent mit den im Stuttgarter Modell vorgenommenen Unterscheidungen von Kompetenzebenen (vgl. Kerngruppe Curriculum 2006). Mit der Ausdifferenzierung des selbstbezogenen Kompetenzbereichs wird dem personalisierten Aspekt von Pflege Rechnung getragen und die Auffassung vertreten, dass, ähnlich wie beim psychotherapeutischen Handeln, der Umgang mit der eigenen Person des Pflegenden Bestandteil des fachlichen Könnens ist. Konkret wird hier die Aufrechterhaltung und vorausschauende Pflege der eigenen physischen und psychischen Gesundheit in den Blick genommen, da diesbezügliche Defizite wiederum die Möglichkeit beschränken, die Gesundheit und das Wohlergehen der Gepflegten zu fördern.

Emotionsbezogene Konstrukte wie Empathie oder Emotionsregulation können ihrem Wesen nach über verschiedene Strukturebenen hinweg bedeutsam sein. Fähigkeiten zur Regulation eigenen Empfindens, wie sie im Kontext der Pflege unter dem Stichwort Emotionsarbeit (vgl. Hochschild 1990) diskutiert werden, lassen sich in den Bereich selbstbezogener Kompetenzen einordnen, während die hierbei ebenso beschriebene Fähigkeit der situationsadäquaten Steuerung des emotionalen Verhaltensausdruckes – als eine nach professionellen Maßgaben gesteuerte Interaktion mit Anderen – dem Bereich der unmittelbar bewohner-klientenbezogenen Pflegekompetenz zuzuordnen wäre.

Eine weitere Ausdifferenzierung des unmittelbar bewohner-/klientenbezogenen Kompetenzbereiches in Teilkompetenzen orientiert sich an der unterschiedlichen Qualität der zugrunde liegenden Handlungen und spezifiziert die kognitiven und nicht-kognitiven Prozesse, die einem kompetenten Pflegehandeln zugrunde liegen:

- bezüglich des bewohner-/klientenbezogenen Kompetenzbereichs wird hier differenziert zwischen den Operationen des Reflektierens, des praktischen Tuns und des Interagierens mit Bewohnern, Patienten und deren Bezugspersonen;

- hinsichtlich des organisationsbezogenen Kompetenzbereichs wird unterschieden zwischen den Operationen des Kooperierens und des Steuerns;

- im Hinblick auf den selbstbezogenen Kompetenzbereich geht es um längerfristige selbstbezogene Operationen.

Die im bewohner-/klientenbezogenen Kompetenzbereich differenzierten Teilkompetenzen repräsentieren eher die im Pflegehandeln auf den Arbeitsgegenstand anzuwendenden mentalen oder praktischenOperationen, als dass Merkmale des Arbeitsgegenstandes selbst (z. B. der physische oder psychische Zustand) differenziert werden. Hieraus ergibt sich u. a. auch, dass keine emotionsbezogene Teilkompetenz ausdifferenziert wurde: Es können nicht gleichzeitig emotions- und damit inhaltsbezogene Kompetenzdimensionen modelliert werden, ohne einen Bruch der inneren Begründungslogik des Gesamtmodells in Kauf zu nehmen.Emotionsbezogene Konzepte, wie z. B. Empathiefähigkeit, stellen relativ eng definierte Konzepte dar, während die Kompetenzbereiche sowie die Teilkompetenzen breiter geführten Definitionen folgen. Würden beide Aspekte nebeneinander modelliert werden, so käme es zwangsläufig zu Abgrenzungsproblemen.

Im Rahmen der heuristischen Kompetenzmodellierung werden die drei sich unmittelbar auf die zu pflegende Person und deren Angehörige beziehenden Teilkompetenzen weiter operationalisiert und wie folgt definiert:

Diagnostisch-reflexive Teilkompetenz:

Kompetenz zur begründeten, Folgen berücksichtigenden Entscheidungsfindung und-veränderung durch umfassende Einschätzung des Zustandes der zu pflegenden Person sowie der Umgebungsbedingungen.

Praktisch-technische Teilkompetenz:

Kompetenz zu Interventionen bezogen auf zu pflegende Personen und ihre unmittelbare Umgebung mittels pflegerischer und medizinischer Techniken, Methoden und Hilfsmittel im Hinblick auf ihren umfassenden Pflegebedarf.

Interaktiv-kommunikative Kompetenz:

Kompetenz zur Gestaltung der Interaktion und Kommunikation zwischen Pflegepersonen, Gepflegten und Bezugspersonen bezüglich des umfassenden Bedarfs der zu pflegenden Person.

Innerhalb der Teilkompetenzen werden im heuristischen Modell die Niveaus pflegerischer Handlungsqualität als auch das Spektrum pflegerischen Handelns durch die Kompetenzbereiche abgebildet.

5 Schlussbemerkung

Das Berufsfeld der Pflege stand bislang nicht im Fokus der Studien zur Kompetenzdiagnostik in der Berufsbildung, sodass auch für die Domäne der Pflege älterer Menschen keine empirisch-quantitativ geprüften domänenspezifischen Kompetenzmodelle vorliegen, welche als Basis für die Entwicklung eines skalierbaren Kompetenztests dienen könnten. Im Projekt TEMA wurden Grundlagen für die Kompetenzmodellierung und -messung in der Domäne der beruflichen Pflege älterer Menschen gelegt. Angesichts der stark von sozialer Interaktion geprägten Berufstätigkeit in der Pflege wurde zunächst dem Verhältnis von Fachkompetenz und Sozialkompetenz nachgegangen. Der Kompetenzmodellierung wurde in Anlehnung an Friese (2004, 44) das Verständnis der Sozialkompetenz als Bestandteil von Fachkompetenz zugrunde gelegt, um dem interaktiven Charakter der pflegerischen Diagnostik und Therapie Rechnung zu tragen. Bezüglich der Fragestellung zur Dimensionalität des Kompetenzmodells in der Domäne Pflege älterer Menschen finden sich in den analysierten theoretischen Ansätzen und Studien unterschiedliche Sichtweisen: Analysen zur Kompetenzmodellierung aus der Berufsbildungsforschung lassen auf eine mehrdimensionale Struktur der berufsfachlichen Kompetenz schließen. Pflegewissenschaftliche und -didaktische Ansätze geben sowohl Hinweise auf zweidimensionale theoretische Konzeptionierung, die einer kasuistischen Komponente ein professionelles Begründungs- und Legitimationswissen nebenanstellen, aber auch auf mehrdimensionale Konzepte, die verstärkt an situative Anforderungsbereiche pflegerischen Handelns orientiert sind und hierbei auch institutionelle und organisatorische Kontexte einbeziehen. Allerdings lassen sich auch Ansätze vorfinden, die Hinweise auf die Berücksichtigung situativer Komplexität mit aufsteigender Hierarchisierung geben und die die Reflexivität und den ethischen Bezug von Pflegehandeln als professionellem Handeln thematisieren. Hinweise auf Niveaumodellierung beruflicher Handlungskompetenz stehen einer Ausdifferenzierung in mehrere parallel notwendige Kompetenzdimensionen z. T. entgegen. Die Bedeutung emotionsbezogener Fähigkeiten wird für die Bewältigung (alten-)pflegerischer Anforderungen grundsätzlich anerkannt und im Rahmen der theoretischen Kompetenzmodellierung überwiegend auch als berufsspezifisch angesehen.

Bei der heuristischen Modellierung der berufsfachlichen Kompetenz in der Domäne der Pflege älterer Menschen im Projekt TEMA wurden Differenzierungen sowohl auf der Strukturebene als auch auf der Handlungsebene vorgenommen. Neben der Unterscheidung von übergeordneten Kompetenzbereichen, die sich an den Kompetenzebenen des Stuttgarter Modells© (vgl. Kerngruppe Curriculum 2006) und den in der Altenpflege bestehenden Handlungsfelder orientieren, erfolgte eine Ausdifferenzierung in Teilkompetenzen, die sich wiederum an der unterschiedlichen Qualität der pflegerischen Handlung orientiert. Emotionalität wird als eines von mehreren zentralen Merkmalen des Arbeitsgegenstandes (z. B. Förderung des physischen und psychischen Zustandes) selbst erachtet und Kompetenzen in der Diagnose, Beeinflussung und Kommunikation von Gefühlen diskutiert. Außerdem war die Orientierung am pflegerischen Handeln der Berufspraxis für die Modellierung des heuristischen Kompetenzmodells durchgehend leitend.

Mittlerweile erfolgte eine Übersetzung des heuristischen Kompetenzmodells in ein empirisches Testverfahren auf der Grundlage qualitativer und theoretischer Vorarbeiten generierten Annahmen zur Struktur der Pflegekompetenz innerhalb des als maßgebend bewerteten unmittelbar bewohner-/klientenbezogenen Bereiches. Die Testung wurde an einer Stichprobe von N=402 Probanden vorgenommen. Die Ergebnisse werden ausführlich in Kaspar et al. (eingereicht) dargestellt. Vorweggenommen werden kann, dass zumindest der getestete Bereich Hinweise auf eine eindimensionale Kompetenzmodellierung zulässt.

Literatur

Abele, S./Gschwendtner, T. (2010): Die computerbasierte Erfassung beruflicher Handlungskompetenz. Konzepte, Möglichkeiten, Perspektiven am Beispiel der Kfz-Mechatronik. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 39, H. 1, 14-18.

Achtenhagen, F./Winther, E. (2008): Wirtschaftspädagogische Forschung zur beruflichen Kompetenzentwicklung. In: Jude, N./Hartig, J./Klieme, E. (Hrsg.): Kompetenzerfassung in pädagogischen Handlungsfeldern. Theorien, Konzepte und Methoden (Bildungsforschung, Bd. 26). Bonn/Berlin, 117-140.

Achtenhagen, F./Winther, E. (2009): Konstruktvalidität von Simulationsaufgaben: Computergestützte Messung berufsfachlicher Kompetenz – am Beispiel der Ausbildung von Industriekaufleuten. Abschlussbericht für das BMBF. Professur für Wirtschaftspädagogik der Georg-August-Universität Göttingen.

Altenpflege Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (AltPflAPrV) (2002): Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers vom 26. November 2002. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 81, ausgegeben zu Bonn am 29. November 2002. 4418-4428.

Altenpflegegesetz (AltPflG) (2003): Gesetz über die Berufe in der Altenpflege vom 17. November 2000. In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2003. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 44. 1690-1696. Zuletzt geändert am 13. März 2013, BGBl. Teil I, 446.

Baethge, M. et al. (2006): Berufsbildungs-PISA. Machbarkeitsstudie. Stuttgart.

Becker, W. (Hrsg.) (2006): Ausbildung in den Pflegeberufen. Weichen stellen für die Zukunft in Theorie und Praxis. Band 1: Empirische Begründung, theoretische Fundierung und praktische Umsetzung der „dualisierten“ Ausbildungen für Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege. Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung. Bonn/Bielefeld.

Bartholomeyczik, S. (2001): Professionelle Kompetenz in der Pflege. Pflege Aktuell, 55, H. 7/8, 412-414.

Benner, P. (1995): Stufen zur Pflegekompetenz. From Novice to Expert. Bern.

Benner, P. (2000): Stufen zur Pflegekompetenz. Bern.

BMBF (2011): Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von Richtlinien zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet technologieorientierter Kompetenzmessung in der Berufsbildung im Bereich "Entwicklung und Erprobung von technologieorientierten Messinstrumenten zur Feststellung der beruflichen Handlungskompetenz am Ende der Ausbildung in ausgewählten Berufen auf nationaler Ebene". Online: http://www.bmbf.de/foerderungen/15827.php (17.09.2014).

Böhle, F./Glaser, J. (Eds.) (2006): Arbeit in der Interaktion – Interaktion als Arbeit. Arbeitsorganisation und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung. Wiesbaden.

Brand, W./Hofmeister, W./Tramm, T. (2005): Auf dem Weg zu einem Kompetenzstufenmodell für die berufliche Bildung – Erfahrungen aus dem Projekt ULME. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 8. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe8/brand_etal_bwpat8.pdf (25.07.2014).

Brater, M./Rudolf, P. (2006): Qualifizierung für Interaktionsarbeit – ein Literaturbericht. In: Böhle, F./Glaser J. (Hrsg.): Arbeit in der Interaktion – Interaktion als Arbeit. Arbeitsorganisation und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung. Wiesbaden, 261-308.

Breuer, K. (2005): Berufliche Handlungskompetenz- Aspekte zu einer gültigen Diagnostik in der beruflichen Bildung. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 8. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe8/breuer_bwpat8.pdf (25.07.2014).

Büssing, A. et al. (2001): Arbeitsbedingungen, Interaktionsarbeit und Qualität der Arbeit in der stationären Altenpflege. Methodenentwicklung und Ergebnisse einer Pilotstudie. (Bericht Nr. 58). München.

Darmann-Finck, I. (2009): Interaktionistische Pflegedidaktik. In: Olbrich, C. (Hrsg.): Modelle der Pflegedidaktik. München, 1-19.

Darmann-Finck, I./Reuschenbach, B. (2013): Entwicklungsstand der Kompetenzmessung im Berufsfeld der Pflege. In: Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (ZEFQ), 107, H. 1, 23-29.

Döring, O. et al. (2011): Verbundprojekt: Entwicklung und Erprobung von technologieorientierten Messinstrumenten zur Feststellung der beruflichen Handlungskompetenz in der Pflege älterer Menschen (TEMA). Unveröffentlichter Zwischenbericht für die erste Projektphase. Berichtszeitraum: 12/2011-10/2012. Nürnberg.

Döring, O./Möllers, M./Schöpf, N. (2014): Qualitätssicherung durch Kompetenzmessung: Technologiebasierte Kompetenzerfassung am Beispiel der Altenpflege. Das Projekt TEMA. In: Wirtschaft & Beruf, 66, H. 4, 34-44.

Döring, O. et al. (2015): Verbundprojekt: Entwicklung und Erprobung von technologieorientierten Messinstrumenten zur Feststellung der beruflichen Handlungskompetenz in der Pflege älterer Menschen (TEMA). Unveröffentlichter Abschlussbericht. Berichtszeitraum: 12/2011-11/2014. Nürnberg.

Fichtmüller, F./Walter, A. (2007): Pflegen lernen. Göttingen.

Friese, M. (2004): Arbeit und Geschlechter in der Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung personenbezogener Dienstleistungsberufe. Expertise im Auftrag des vom BMBF geförderten Projekts GendA–Netzwerk Feministische Arbeitsforschung. Hrsg.: GendA-Netzwerk feministische Arbeitsforschung am Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg. Marburg.

Friesacher, H. (2008): Theorie und Praxis pflegerischen Handelns. Begründung und Entwurf einer kritischen Theorie der Pflegewissenschaft. Göttingen.

Giesenbauer, B./Glaser, J. (2006): Emotionsarbeit und Gefühlsarbeit in der Pflege – Beeinflussung fremder und eigener Gefühle. In: Böhle F./Glaser J. (Hrsg.): Arbeit in der Interaktion - Interaktion als Arbeit. Arbeitsorganisation und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung. Wiesbaden, 59-83.

Gschwendtner, T./Abele, S./Nickolaus, R. (2009): Computersimulierte Arbeitsproben: Eine Validierungsstudie am Beispiel der Fehlerdiagnoseleistungen von Kfz-Mechatronikern. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 105, H. 4, 557-578.

Hochschild, A. R. (1990): Das gekaufte Herz. Zur Kommerzialisierung der Gefühle. Frankfurt am Main.

Holoch, E. (2002): Situiertes Lernen und Pflegekompetenz. Entwicklung, Einführung und Evaluation von Modellen Situierten Lernens für die Pflegeausbildung. Bern.

Kaspar, R. et al. (submitted): Competencies in Geriatric Nursing: Empirical Evidence from a Computer Based Large Scale Assessment Calibration Study. Vocations and Learning.

Katz, J. R. et al. (2004): Essential qualifications for nursing students. Nursing outlook, 52, H. 6, 277-288. Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15614266(15.10.2014).

Kerngruppe Curriculum (2006): Integrative Pflegeausbildung. Das Stuttgarter Modell©. Pflegeberuflicher und pädagogischer Begründungsrahmen. Braunschweig.

Klieme, E./Leutner, D. (2006): Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsergebnissen. Beschreibung eines neu eingerichteten Schwerpunktprogramms der DFG. In: Zeitschrift für Pädagogik, 52, H. 6, 876-903.

Knigge-Demal, B./Eylmann, C./Hundenborn, G. (2011): Entwurf des Qualifikationsrahmens für den Beschäftigungsbereich der Pflege, Unterstützung und Betreuung älterer Menschen. Köln/Bielefeld.

Lehmann, R./Seeber, S. (2007): Untersuchungen von Leistungen, Motivation und Einstellungen der Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen der Berufsschulen (ULME III). Behörde für Bildung und Sport. Hamburg.

McLaughlin, K./Moutray, M./Muldoon, O. T. (2008): The role of personality and self-efficacy in the selection and retention of successful nursing students: a longitudinal study. Journal of advanced nursing, 61, H. 2, 211-221. Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18186912(15.10.2014).

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2003). Ausbildung in der Altenpflege – Empfehlende Richtlinie. Hundenborn, G./Kühne, C. Düsseldorf. Juni 2003. Online: http://www.mags.nrw.de (10.02.2014).

Murphy, F. et al. (2009): The impact of nurse education on the caring behaviours of nursing students. In: Nurse education today, 29, H. 2, 254-264. Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18945526(15.10.2014).

Neumann, M. et al. (2009): Analyzing the "nature" and "specific effectiveness" of clinical empathy: a theoretical overview and contribution towards a theory-based research agenda. Patient education and counseling, 74(3), 339-346. Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124216(15.10.2014).

Neumann, M. et al. (2011): Empathy decline and its reasons: a systematic review of studies with medical students and residents. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 86(8), 996-1009. Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21670661 (15.10.2014).

Nickolaus, R. (2008): Vorstellungen zur Modellierung beruflicher Handlungskompetenz und erste Versuche zu ihrer empirischen Prüfung. In: Nickolaus, R./Schanz, H. (Hrsg.): Didaktik der gewerblich technischen Berufsbildung. Konzeptionelle Entwürfe und empirische Befunde (Diskussion Berufsbildung, Bd. 9). Baltmannsweiler, 87-102.

Nickolaus, R./Gschwendtner, T./Abele, S. (2009): Die Validität von Simulationsaufgaben am Beispiel der Diagnosekompetenz von Kfz-Mechatronikern. Vorstudie zur Validität von Simulationsaufgaben im Rahmen eines VET-LSA. Abschlussbericht für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Stuttgart.

Nickolaus, R./Gschwendtner, T./Abele, S. (2011): Valide Abschätzungen von Kompetenzen als eine notwendige Basis zur Effektbeurteilung pädagogischer Handlungsprogrammen – Herausforderungen, Ansätze und Perspektiven. In: Fischer, M./Becker, M./Spöttl, G. (Hrsg.): Kompetenzdiagnostik in der beruflichen Bildung. Probleme und Perspektiven (Berufliche Bildung in Forschung, Schule und Arbeitswelt, Bd. 7). Frankfurt am Main, 57-74.

Nickolaus, R./Gschwendtner, T./Geißel, B. (2009): Modellierung beruflicher Fachkompetenz und ihre empirische Prüfung. In: Münk, D./Severing, E. (Hrsg.): Theorie und Praxis der Kompetenzfeststellung im Betrieb. Status quo und Entwicklungsbedarf (Schriften zur Berufsbildungsforschung der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz, Bd. 7). Bielefeld, 59-70.

Olbrich, C. (1999): Pflegekompetenz. Bern.

Olbrich, C. (2009): Kompetenztheoretisches Modell der Pflegedidaktik. In: Olbrich, C. (Hrsg.): Modelle der Pflegedidaktik. München, 63-85.

Olbrich, C. (2010): Pflegekompetenz. Bern.

Pätzold, G. (2006): Vermittlung von Fachkompetenz in der Berufsbildung. In: Arnold, R./Lipsmeier, A. (Hrsg.): Handbuch der Berufsbildung. Opladen, 174-190.

Rauner, F. (2010): KOMET-Messen beruflicher Kompetenz in Berufsfeld der Elektronik. In: BWP Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 39, H. 1, 22-26.

Reynolds, W. J./Scott, B./Jessiman, W. C. (1999): Empathy has not been measured in clients' terms or effectively taught: a review of the literature. In: Journal of advanced nursing, 30, H. 5, 1177-1185.

Remmers, H. (2000): Pflegerisches Handeln. Wissenschafts- und Ethikdiskurse zur Konturierung der Pflegewissenschaft. Bern.

Reetz, L. (1999): Zum Zusammenhang von Schlüsselqualifikationen – Kompetenzen –Bildung. In: Tramm, T. et al. (Hrsg.): Professionalisierung kaufmännischer Berufsbildung. Frankfurt am Main, 32-51.

Rosen, E. S. (2010): Lehrhandeln in der Pflegeausbildung kompetent gestalten. Rekonstruktion und Modifikation Subjektiver Theorien über Kooperatives Lernen von Pflegelehrenden für die Entwicklung eines Lehrerweiterbildungskonzeptes. Weingarten.

Roth, H. (1971): Pädagogische Anthropologie. Band II: Entwicklung und Erziehung. Hannover.

Schwarz-Govaers, R. (2005): Subjektive Theorien als Basis von Wissen und Handeln. Ansätze zu einem handlungstheoretisch fundierten Pflegedidaktikmodell. Bern.

Schwerdt, R. (2002): Ethisch-moralische Kompetenzentwicklung als Indikator für Professionalisierung. Regensburg.

Seeber, S. et al. (2010): Kompetenzdiagnostik in der Berufsbildung. Begründung und Ausgestaltung eines Forschungsprogramms. In: Beilage BWP. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, H. 1, 2-15.

Spöttl, G. (2010): Berufsstrukturen und berufliche Kompetenz. In: Becker, M./Fischer, M./Spöttl, G. (Hrsg.): Von der Arbeitsanalyse zur Diagnose beruflicher Kompetenzen. Methoden und methodische Beiträge aus der Berufsbildungsforschung (=Berufliche Bildung in Forschung, Schule und Arbeitswelt, Bd. 5). Frankfurt am Main, 159-177.

Steffen, P./Löffert, S. (2010): Ausbildungsmodelle in der Pflege. Forschungsgutachten im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Düsseldorf. Online: http://www.dki.de/unsere-leistungen/forschung/projekte/ausbildungsmodelle-der-pflege (10.02.2014).

Wahl, D. (1991): Handeln unter Druck. Weinheim.

Weidner, F. (1995): Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsförderung. Eine empirische Untersuchung über Voraussetzungen und Perspektiven des beruflichen Handelns in der Krankenpflege. Frankfurt am Main.

Weishaupt, S. (2006): Subjektivierendes Arbeitshandeln in der Altenpflege – die Interaktion mit dem Körper. In: Böhle, F./Glaser, J. (Hrsg.): Arbeit in der Interaktion – Interaktion als Arbeit. Arbeitsorganisation und Interaktionsarbeit in der Dienstleistung. Wiesbaden, 85-106.

Winther, E./Achtenhagen, F. (2008): Kompetenzstrukturmodell für die kaufmännische Bildung. Adaptierbare Forschungslinien und theoretische Ausgestaltung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 104, H. 4, 511-538.

Winther, E. (2010): Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung. Bielefeld.

Winther, E./Achtenhagen, F. (2008): Kompetenzstrukturmodell für die kaufmännische Bildung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 104, H. 1, 511-538.

Winther, E./Achtenhagen, F. (2009): Skalen und Stufen kaufmännischer Kompetenz. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 105, H. 4, 521-556.

Winther, E./Achtenhagen, F. (2010): Berufsfachliche Kompetenz. Messinstrumente und empirische Befunde zur Mehrdimensionalität beruflicher Handlungskompetenz. In: BWP Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 39, H. 1, 18-21.

Wittmann, E./Weyland, U./Nauerth, A./Döring, O./Rechenbach, S./Simon, J./Worofka, I. (2014): Kompetenzerfassung in der Pflege älterer Menschen – Theoretische und domänenspezifische Anforderungen der Aufgabenmodellierung. In: Seifried, J./Faßhauer, U./Seeber, S. (Hrsg.): Jahrbuch der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung 2014. Opladen/Berlin/Toronto, 53-66.

Wittneben, K. (2009): Leitlinien einer kritisch-konstruktiven Pflegelernfelddidaktik. In: Olbrich, C. (Hrsg.): Modelle der Pflegedidaktik. München, 105-122.

Zapf, D. (2002): Emotion work and psychological well-being: A review of the literature and some conceptual considerations. In: Human Resource Management Review, 12, H. 2, 237-268.

Zitieren des Beitrags

Simon, J. et al. (2015): Entwicklung eines heuristischen Kompetenzmodells für die Pflege älterer Menschen: Strukturelle und inhaltliche Analysen unter Berücksichtigung domänenspezifischer Anforderungen.In: bwp@ Spezial 10 – Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich, hrsg. v. Weyland, U./Kaufhold, M./Nauerth, A./Rosowski, E., 1-26. Online: http://www.bwpat.de/spezial10/simon_etal_gesundheitsbereich-2015.pdf (19.11.2015).