Spezial 10

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Spezial 10 - November 2015

Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich

Hrsg.: , , &

Evaluation von Studienprogrammen auf der Basis von Verbleibstudien – dargestellt an Befunden zum Berufseinstieg in die Pflegepädagogik

Im Rahmen des Drittmittelprojekts „Die Zukunftsfähigkeit der Pflegepädagogik in Baden-Württemberg“ wurden alle Pflegepädagoginnen und -pädagogen, die bisher an staatlichen Hochschulen in Baden-Württemberg studiert haben, nach ihrem beruflichen Verbleib befragt. Die Studie gibt damit Auskunft über eine noch junge Form der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Pflege und ihre Reichweite und Grenzen – aus Sicht der Absolventinnen und Absolventen.

Verbleibstudien haben für die Evaluation von Studienprogrammen eine hohe Reichweite. Sie erlauben es, einen Zusammenhang zwischen Studienvoraussetzungen, Studienbedingungen und berufsbiographischer Entwicklung herzustellen. Dadurch können individuelle Motive und Ziele der Studierenden im Rückblick und hinsichtlich ihrer aktuellen Situation erforscht und für die Studiengangentwicklung aufbereitet werden. Anhand der Daten aus dieser Absolventenbefragung wird gezeigt, wie sich die Berufseinmündung der Absolventinnen und Absolventen gestaltet und wie die Qualität des Studiums bewertet wird.

Der nachfolgende Beitrag hat zum einen das Ziel, das Forschungsformat „Verbleibstudie“ im Kontext der Evaluation von Studienprogrammen mit seinen spezifischen Merkmalen, Chancen und Grenzen an einem Beispiel zu illustrieren. Zum anderen ist mit diesem ausgewählten Ausschnitt an Daten und Ergebnissen die Absicht verbunden, bedeutsame Befunde vorzustellen und im Spiegel anderer Verbleibstudien und Untersuchungen zur Berufseinmündung von Lehrerinnen und Lehrern zu diskutieren.

1 Einleitung

In der Berufsbildungsforschung haben Studien zur Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern eine bereits längere Tradition, da sich Professionalisierungsprozesse vor dem Hintergrund einer verspäteten Akademisierung und der berufspraktischen Erfahrung von Lehrenden an beruflichen Schulen komplexer darstellen (vgl. Bauer/Grollmann 2006). Bezüglich der differierenden Ausgestaltung von Programmen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung „lässt sich die […] Diskussion um die richtige Lehrerausbildung […] nur auf Basis breit angelegter, systematischer und vergleichender Evaluationen der Wirkungen der unterschiedlichen Modelle […] versachlichen“ (Bauer/Grollmann 2006, 276). In diesem Kontext sind die Fragen von zentraler Bedeutung, wie ehemalige Studierende ihren Weg in den Beruf finden, wie sie ihre berufliche Entwicklung gestalten und dabei ihr Studium und die dort erworbenen Kompetenzen „verwerten“ – Verbleibstudien können hier einen wichtigen Beitrag zur Klärung dieser Fragen und somit zur Evaluation von Studienprogrammen leisten.

Die generellen Funktionen von Evaluation – Legitimation und Qualitätsentwicklung sowie wissenschaftliches Erkenntnisinteresse (vgl. u. a. Stockmann/Meyer 2010) – lassen sich auch auf Verbleibstudien anwenden:

- Legitimation: Wie gut ist die Passung zwischen Studienprogramm und Beschäftigungssystem?

- Qualitätsentwicklung: Welche Rückschlüsse für die strukturelle und inhaltliche Weiterentwicklung lassen sich aus den retrospektiven Bewertungen des Studienprogramms durch dessen Absolventinnen und Absolventen ziehen?

- Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse: Wie verlaufen berufsbiografische Entwicklungen in einer bestimmten Disziplin bzw. Profession?

Deshalb wird die nachfolgende Studie im Spiegel der Evaluation von Studienprogrammen der Pflegepädagogik dargestellt.

2 Anlass und Hintergrund der Studie

Das Forschungsprojekt „Die Zukunftsfähigkeit der Pflegepädagogik in Baden-Württemberg – ein strategischer Beitrag zur Sicherstellung pflegerischer Versorgung“ wurde in der Laufzeit vom 01.10.2011 bis 31.12.2013 in Kooperation der Hochschulen Esslingen und Ravensburg-Weingarten durchgeführt und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. Das Projekt hatte die Ziele, durch eine Verbleibstudie (Vollerhebung) zu klären, wie sich die an den staatlichen Hochschulen in Baden-Württemberg bisher ausgebildeten Pflegepädagoginnen und -pädagogen im Beschäftigungssystem positionieren, ggf. weiterqualifizieren und welche Entwicklungsoptionen und -desiderata prospektiv für die Pflegepädagogik daraus abzuleiten sind.

Studiengänge der Pflegepädagogik sind – nachdem es bereits an einzelnen Standorten Modellprojekte gab – bundesweit in den 1990er Jahren entstanden. Während zuvor die Qualifikation für eine Lehrtätigkeit an einer berufsqualifizierenden Pflegeschule i.d.R. im Rahmen einer zweijährigen Vollzeit-Weiterbildung erworben wurde, ersetzten im Rahmen dieses Akademisierungsprozesses die neuen Studiengänge die bisher übliche Form der Lehrerinnen- und Lehrerbildung; eine Gesetzesnovelle für die Berufe in der Alten-, Gesundheits- und Kranken- sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege schrieb dann spätestens ab 2004 eine Hochschulqualifikation für die Lehrtätigkeit an pflegebezogenen Berufsfachschulen verbindlich vor. Es handelt sich bei diesen Studiengängen also um eine noch relativ neue Form der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für die berufliche Fachrichtung Pflege (vgl. Reiber/Winter/Mosbacher 2012; Bischoff-Wanner/Reiber 2008).

Im Vergleich mit der sonst üblichen Lehrerinnen- und Lehrerbildung weisen Pflegepädagogik-Studiengänge einige Besonderheiten auf. Sie sind in der Mehrzahl an Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften (die Bezeichnung variiert von Bundesland zu Bundesland) und damit an einer Hochschulart angesiedelt, die ansonsten für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung keine große Rolle spielt. Diese Studiengänge der Pflegepädagogik münden nach Studienabschluss nicht in ein Referendariat ein. Praxisphasen und -bezug sind zwar konstitutive Bestandteile des Studiums, stellen jedoch kein Äquivalent zu einem Referendariat dar. Sie wurden größtenteils zunächst als Diplomstudiengänge eingeführt und dann im Zuge des Bologna-Prozesses auf Bachelor und Master umgestellt. Eine weitere Besonderheit in diesem Kontext ist, dass nur an einem Teil der Standorte neben dem pflegepädagogischen Bachelorprogramm ein einschlägiger Masterstudiengang vorgehalten wird, so dass diese Infrastruktur nicht gewährleistet, dass der ansonsten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung übliche Masterabschluss auch in der Pflegepädagogik der Regelabschluss ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die rechtlichen Vorgaben an dieser Stelle vage bleiben: Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflege- sowie Altenpflegegesetz schreiben einen Hochschulabschluss für die Ausübung einer Lehrtätigkeit an einer Berufsfachschule vor, ohne diesen näher zu spezifizieren (vgl. Bischoff-Wanner/Reiber 2008; Weyland/Reiber 2013).

In der Forschung zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung und zum Berufseinstieg liegen bereits Befunde vor, welche die Berufseinmündungsphase als prägend für die weitere Berufslaufbahn einstufen und die Passung zwischen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und den beruflichen Anforderungen kritisch diskutieren (vgl. u. a. Hericks 2006; Terhart/Bennewitz/Rothland 2011). Diese Erkenntnisse sind jedoch aufgrund unterschiedlicher Berufs- und Ausbildungsgegebenheiten nicht auf die Pflegepädagogik übertragbar. Das Studium der Pflegepädagogik ist in Baden-Württemberg an Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf Bachelorniveau verortet; jedoch ist eine zuvor abgeschlossene Ausbildung in einem Pflegeberuf verpflichtende Voraussetzung. Zudem fehlt eine begleitende Berufseinmündungsphase und die Absolventinnen und Absolventen werden größtenteils an Schulen in freier Trägerschaft[1] tätig. Bisherige Verbleibstudien beziehen sich im Wesentlichen auf die ersten Absolventenjahrgänge und auf pflegespezifische Studiengänge im Allgemeinen ohne pädagogischen Schwerpunkt (vgl. Albert 1998; Kuhlmey/Winter 1998; Gruber/Kuss 1999; Kellnhauser 2000; Kellnhauser 2000a; Gensch 2003; zusammenfassend Winter 2005).

Das Forschungsprojekt setzte insofern an einem Forschungsdesiderat an. Durch die Verbleibstudie können die Studienprogramme auf der Basis der rückblickenden Bewertung der Absolventinnen und Absolventen umfassend evaluiert werden, was gerade bei neu eingerichteten Studiengängen von zentraler Bedeutung ist. Diese Befunde lassen sich schließlich für die Evaluation und Weiterentwicklung der Studienprogramme nutzen. Dabei sind insbesondere die Fragen von Interesse, die erkennen lassen, wie sich die Absolventinnen und Absolventen im Beschäftigungssystem positionieren und wie sich die Berufseinmündung gestaltet.

3 Studiendesign

Im hier vorgestellten Projekt wurde in weiten Teilen auf das aktuelle Instrument der Absolventenbefragung des Hochschulinformationssystems (HIS) in der Version der Befragung des Jahres 2009 (vgl. Rehn et al. 2011, aber auch auf Baumgarten et al. 2012 und Schulze-Krüdener, Engelke und Kampf 2010) zurückgegriffen. Diese wurden entweder als Grundlage für eigene, spezifisch auf die Pflegepädagogik zugeschnittene Fragen und Items herangezogen oder mit leichten Veränderungen in der Formulierung und Ergänzungen für einen besseren Zuschnitt auf die Zielgruppe übernommen. Ergänzt wurde das Instrument um Angaben zur Gesundheit und zum professionellen Selbstverständnis.

Tabelle 1: Aufbau des Fragebogens

| Die Zukunftsfähigkeit der Pflegepädagogik in Baden-Württemberg |

| Aufbau des Fragebogens: Fragekapitel/Dimensionen |

|

Die Datenerhebung erfolgte als Vollerhebung der beiden Hochschulen Ravensburg-Weingarten und Esslingen. Einbezogen wurden alle Diplom- und Bachelor-Absolventinnen und Absolventen der Pflegepädagogik beider Hochschulen sowie die Master-Absolventinnen und Absolventen der Pflegewissenschaft der Hochschule Esslingen, die die pflegepädagogische Vertiefung gewählt haben (n=267).

Die Rücklaufquote betrug 57,68 Prozent (n=154); 137 Fragebögen (51,31 Prozent) sind in die Auswertung einbezogen worden. Diese Rate ist als vergleichsweise hoch einzuschätzen: Absolventenbefragungen, die nur die letzten Jahrgänge befragen, erreichen durchschnittlich eine Quote von 40-50 Prozent, mehrere Jahrgänge einbeziehende Verbleibstudien noch kleinere Rücklaufquoten. Die Teilnehmenden verteilen sich relativ konstant über die verschiedenen Hochschulen und Abschlussarten. Auch die Verteilung über Geschlecht und Altersgruppen ist als repräsentativ zu beurteilen, wobei die Gruppe bis 29 Jahre leicht überrepräsentiert, die Gruppen von 30-39 Jahren und ab 50 Jahren geringfügig unterrepräsentiert sind.

Die Auswertung der Daten erfolgte mit SPSS Version 19. Vor der Auswertung wurde der Datensatz bereinigt, indem die Daten mittels Sichtung im Datenfenster und im Anschluss einzeln über Häufigkeitsauszählungen auf Fehler bzw. fehlerhafte Werte überprüft wurden. Ebenfalls wurden die Filterführungen überprüft und alle fehlerhaften Daten als ungültig gekennzeichnet. Bei Onlinebefragungen kann die erfasste Antwortzeit, um nichtbeantwortete Fragen bereinigt, als Indikator für die Datenqualität genutzt werden. Hierzu gibt es laut Leiner und Doedens (2010) zwei brauchbare Eingrenzungen: zum einen die Zeit, die selbst bei schnellem Überfliegen der bekannten Fragen und Texte zur Beantwortung benötigt wird, zum anderen ein feinkörniges Histogramm der Antwortzeiten. Erkennbar wird häufig ein Peak am unteren Ende mit einem Abfall, dem die Masse folgt. Die Stelle, an der die Häufigkeiten abfallen, kann in Bezug auf die Datenqualität als Grenze festgelegt werden (vgl. Leiner/Doedens 2010, 353). Datensätze, deren Antwortzeiten unterhalb dieser festgelegten Grenze liegen, werden aufgrund der zu erwartenden geringen Qualität nicht in die Auswertung einbezogen. Dies traf hier für zwei Fragebögen zu.

Der Datensatz resultiert aus einer unvollständig realisierten Totalerhebung und ist damit keine Zufallsstichprobe nach den Anforderungen der schließenden Statistik. Die klassische schließende Statistik beruht auf dem Szenario, dass aus den Verhältnissen in einer Zufallsstichprobe auf die Verhältnisse in der Grundgesamtheit geschlossen werden kann, aus welcher die Zufallsstichprobe gezogen wurde (vgl. Bortz/Schuster 2010, 79-82). Eine nachträgliche Definition bzw. Bezeichnung der Erhebungsgesamtheit als Grundgesamtheit löst dieses Problem nicht, da ein solches Vorgehen die Annahme voraussetzt, dass die Entscheidung zur Teilnahme bzw. Nichtteilnahme rein zufällig erfolgte, – was angesichts des selbstselektiven Charakters der Teilnahme wenig plausibel ist. Bei der Darstellung der folgenden Ergebnisse verzichten wir daher auf die Wiedergabe von Signifikanzwerten (und damit auf reine Signifikanztests wie z. B. den Mann-Whitney-U-Test), da es keine Grundlage für deren Anwendung gibt. Ausschlaggebend für die Interpretation von Ergebnissen ist somit allein die Stärke der aufgefundenen Zusammenhänge, die entweder rein deskriptiv anhand mittlerer Nennungen oder in Form von Dezimalskalenwerten dargestellt werden und nach dem Schema von Bühl (2011) für Pearsons r folgendermaßen zu interpretieren sind:

- bis 0,2 sehr geringer Zusammenhang

- bis 0,5 geringer Zusammenhang

- bis 0,7 mittlerer Zusammenhang

- bis 0,9 hoher Zusammenhang

- über 0,9 sehr hoher Zusammenhang (vgl. Bühl 2012, 420)

Da das von uns bevorzugt verwendete Tau-b von Kendall auf denselben Wertebereich standardisiert ist (vgl. Kuckartz et al. 2010, 199), wenden wir das Schema von Bühl (2012) entsprechend an.

4 Ausgewählte Ergebnisse[2]

4.1 Darstellung ausgewählter Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass die Absolventinnen und Absolventen hervorragend vom Beschäftigungssystem aufgenommen werden, wie sich an der Zeit zwischen Studienende und erster Anstellung, aber auch am Bewerbungsaufwand zeigt (Abbildung 1). Von den befragten Absolventinnen und Absolventen (n=120) befinden sich 95 Prozent in einer Anstellung, 3,3 Prozent suchen keine Stelle und nur 1,7 Prozent haben bisher keine Anstellung gefunden (suchen seit 3 bzw. 8 Monaten). 83,3 Prozent konnten direkt im Anschluss an das Studium in das Berufsleben übergehen. Die restlichen Absolventinnen und Absolventen waren zur Hälfte bereits nach zwei Monaten und zu annähernd drei Vierteln nach sechs Monaten in Anstellung.

Die berufliche Tätigkeit im Anschluss an das Studium entspricht der Intention des Studienprogramms. 91 Prozent (n=110) haben für ihre erste Stelle nach dem Studium eine pädagogische Tätigkeit im Pflegebereich gewählt. Der Hauptteil entfällt auf Schulen für Pflegeberufe (86,4 Prozent). Vier Nennungen betreffen Fort- und Weiterbildungseinrichtungen und eine Nennung eine Hebammenschule. Neun Prozent gingen wieder einer praktischen Pflegetätigkeit nach, und nur eine Person hatte direkt nach dem Studium ein wissenschaftliches Arbeitsfeld gewählt. 63,2 Prozent (n=114) waren an ihrer ersten Stelle in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt, 30,2 Prozent befristet (hauptsächlich zwischen ein und zwei Jahren) und 6,6 Prozent arbeiteten als Honorarkräfte.

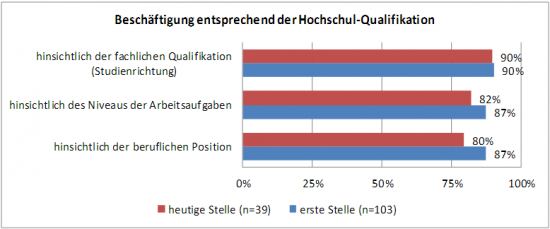

Der Großteil der Befragten (jeweils über 80 Prozent) fühlt sich sowohl an der ersten Stelle als auch an der heutigen Stelle entsprechend der Hochschulqualifikation beschäftigt. Auffallend ist, dass sich in allen drei abgefragten Items die Befragten an ihrer ersten Stelle mehr ihrer Qualifikation entsprechend beschäftigt fühlten, als an ihrer jetzigen.

Damit schneiden die Absolventinnen und Absolventen der Pflegepädagogik im Vergleich zu anderen Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg etwas besser ab. Diese bewerten ihre erste Stelle bezüglich der Passung zur fachlichen Qualifikation mit 83 Prozent und in Bezug zur beruflichen Position mit 74 Prozent als positiv.

Abbildung 1: Beschäftigung entsprechend der Hochschul-Qualifikation (eigene Darstellung)

Abbildung 1: Beschäftigung entsprechend der Hochschul-Qualifikation (eigene Darstellung)

Die rückblickende Bewertung des Studiums durch die Absolventinnen und Absolventen hat, gegenüber regelmäßigen Befragungen der Studierenden, den entscheidenden Vorteil, dass die Urteile vor dem Hintergrund bereits erworbener Berufserfahrung gefällt werden.

Gegenübergestellt wird die Einschätzung der damaligen Wichtigkeit für diese Aspekte. Die einzelnen Items sind thematisch gruppiert und beschreiben folgende Dimensionen:

Die Dimension Inhalt Studium besteht aus „Aktualität wissenschaftlicher Arbeitsweisen“, „Modernität/Aktualität bezogen auf den Forschungsstand“ und „Aktualität bezogen auf Praxisanforderungen“.

Der Fragenkomplex zur Struktur des Studiums enthält die „Strukturiertheit“, „zeitliche Koordination des Lehrveranstaltungsangebots“ und „den Zeitaufwand“.

Die Einschätzung des Praxisbezugs wird über die Bewertung der „Einübung beruflich-professionellen Handelns“, der „Vorbereitung auf den Beruf“, der „Berufsorientierung einzelner Studienmodule“, der „Verknüpfung von Theorie und Praxis“ sowie der „Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung des Praxissemesters“ erfasst.

Das Lernpotential wird anhand der Items „fachliche Vertiefungsmöglichkeiten“, „Einübung wissenschaftlicher Arbeitsweisen“, „Einübung mündlicher Präsentation“ und „Erlernen des Anfertigens wissenschaftlicher Texte“ erhoben.

Die Dimension Betreuung/Beratung umfasst „Kontakte zu Professoren und Dozenten“, „fachliche Beratung und Betreuung“, „Besprechung von Klausuren, Hausarbeiten u. a.“ und „individuelle Berufs- und Studienberatung“.

Die Bewertung der Ausstattung wird über die „Verfügbarkeit wichtiger Literatur in der Bibliothek“, „Zugang zu EDV-Diensten“ und die „Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel“ operationalisiert.

Das Item „Vertiefung persönlicher Interessen“ ist hingegen eigenständig.

Rückblickend werden alle genannten Bereiche des Studiums als tendenziell positiv bewertet – mit lediglich leichten Unterschieden (Abbildung 2). Die Betreuung/Beratung, die Ausstattung, die Möglichkeiten, eigenen/persönlichen Interessen nachzugehen, und der Praxisbezug des Studiums werden mit Werten um 3,3 als knapp positiv eingeschätzt. Die Inhalte (3,85), die Struktur (3,71) sowie das Lernpotential (3,7) des Studiums werden hingegen etwas positiver bewertet. Alle Aspekte werden als wichtig empfunden, da alle einen Mittelwert über 4 erreichen. Als besonders wichtig werden die Inhalte des Studiums und der Praxisbezug angesehen. Die höchsten Diskrepanzen zwischen der eingeschätzten Wichtigkeit und der rückblickenden Bewertung liegen in den Bereichen, die weniger positiv bewertet wurden. Besonders auffällig ist dies im Hinblick auf den Praxisbezug, da hier eine Diskrepanz von 1,22 Punkten besteht, gefolgt von der Möglichkeit, eigenen/persönlichen Interessen nachzugehen, mit 0,84 und der Ausstattung mit 0,82 Punkten.

Abbildung 2: Rückblickende Bewertung des Studiums sowie Einschätzung der damaligen Wichtigkeit (eigene Darstellung)

Abbildung 2: Rückblickende Bewertung des Studiums sowie Einschätzung der damaligen Wichtigkeit (eigene Darstellung)

Differenziert nach Abschlüssen ergibt sich ein ähnliches Bild, in dem die Inhalte, die Struktur und das Lernpotential des Studiums jeweils die drei am besten bewerteten Dimensionen sind. Auffällig ist, dass alle genannten Dimensionen für den Master weitaus besser als für den Bachelor und das Diplom und für den Bachelor am schlechtesten bewertet sind. Folglich scheinen Master-Absolventinnen und Absolventen aufgrund ihrer Vorerfahrungen im Rahmen des Bachelorstudiums einen realistischeren Eindruck von Möglichkeiten und Grenzen hochschulischer Bildung gewonnen zu haben.

Der Praxisbezug zeigt bei allen drei Abschlussarten die höchste Diskrepanz zwischen der eingeschätzten Wichtigkeit und der rückblickenden Bewertung. Am schlechtesten wird für den Master das Verfolgen eigener/persönlicher Interessen bewertet, für das Diplom die Ausstattung und für den Bachelor die Betreuung/Beratung. Dieser Befund kann auch auf einen höheren Bedarf an Betreuung und Beratung bei letztgenannten Absolventinnen und Absolventen hindeuten, für die es sich mehrheitlich (und im Gegensatz zu Master-Absolventinnen und Absolventen) um das Erststudium handelt.

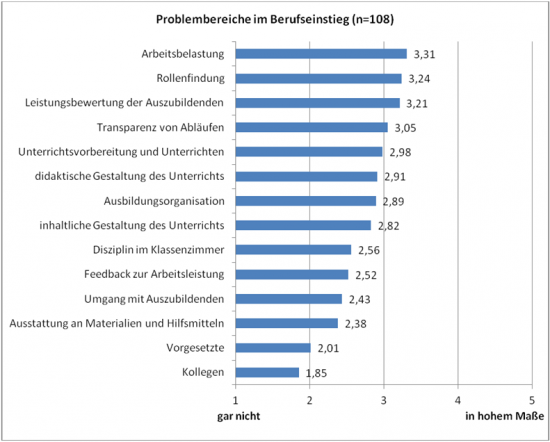

Beim Berufseinstieg sehen sich Absolventinnen und Absolventen grundsätzlich mit Anforderungen aus der beruflichen Praxis konfrontiert, die zu Problemen werden können. Aus der Forschung zum Lehrerberuf sind einige Problembereiche bekannt und auch, dass diese berufsbiografische Phase bedeutend für die weitere Professionalisierung ist. Deshalb werden in dieser Studie die einzelnen Problembereiche nach den Dimensionen der berufsbiografischen Entwicklungsaufgaben nach Hericks (2006) und Keller-Schneider (2010) gruppiert.

Die Dimension Kompetenz umfasst „Rollenfindung“, „Feedback zur Arbeitsleistung“ und „Ausbildungsorganisation“.

Vermittlung wird anhand „Unterrichtsvorbereitung und Unterrichten“, „didaktische Gestaltung des Unterrichts“ und der „inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts“ definiert.

Die Anerkennung betrifft den „Umgang mit Auszubildenden“, die „Disziplin im Klassenzimmer“ und „Leistungsbewertung der Auszubildenden“.

Die Institution als Dimension beinhaltet „Arbeitsbelastung“, „Transparenz von Abläufen“, „Kollegen, Vorgesetzte“ und „Ausstattung an Materialien und Hilfsmittel“.

Es zeigt sich, dass die Absolventinnen und Absolventen die Entwicklungsaufgaben nach Hericks (2006) und Keller-Schneider (2010) als wenig problematisch empfinden, da für alle Bereiche der Mittelwert unter drei liegt. Dennoch verweist ihre Bewertung einzelner Items auf mögliche Probleme beim Berufseinstieg. Die drei unterrichtsbezogenen Items (Unterrichtsvorbereitung, inhaltliche und didaktische Unterrichtsgestaltung, Disziplin im Klassenzimmer) liegen unter dem Wert von 3 und sind somit keine kritischen Determinanten des Berufseinstiegs. Damit erreichen die Absolventinnen und Absolventen in der Entwicklungsaufgabe „Vermittlung“ gute Werte – in ihrer Selbsteinschätzung war das eine zu bewältigende Herausforderung beim Berufseinstieg. Hingegen stellen einzelne Items der Entwicklungsaufgabe „Institution Schule“ eine deutlich größere Hürde für sie dar: Das Item „Arbeitsbelastung“ steht mit einem Wert von 3,31 an oberster Stelle der Probleme beim Berufsstart, und die „Transparenz von Abläufen“ ist immerhin noch leicht oberhalb des Wertes 3 angesiedelt. Darüber hinaus werden einzelne Aspekte der Entwicklungsaufgaben „Kompetenz“ (Rollenfindung mit 3,24) und „Anerkennung“ (Leistungsbewertung der Auszubildenden mit 3,21) als kritisch beim Berufseinstieg empfunden.

Abbildung 3: Problembereiche im Berufseinstieg (eigene Darstellung)

Abbildung 3: Problembereiche im Berufseinstieg (eigene Darstellung)

Die Disziplin im Klassenzimmer und der Umgang mit Problemen sind vom Lebensalter der Absolventinnen und Absolventen abhängig. Während Probleme mit Kolleginnen und Kollegen schwach positiv mit dem Alter korrelieren (T 0,215), weist das Problemfeld „Disziplin im Klassenzimmer“ eine sehr schwach negative Korrelation zum Alter auf (T -0,167). Mit zunehmendem Lebensalter nehmen folglich die Probleme mit Kolleginnen und Kollegen geringfügig zu und Probleme mit der Disziplin im Klassenzimmer geringfügig ab.

Die Dauer der Beschäftigung nach dem Studium weist ebenfalls zwei Zusammenhänge mit Problemen beim Berufsstart auf. Probleme bei der Rollenfindung (T -0,154) und mit der Transparenz von Abläufen (T -0,150) korrelieren sehr schwach negativ mit der Beschäftigungsdauer. Mit zunehmender Beschäftigungsdauer und damit zeitlichem Abstand zur Berufseinmündungsphase werden die Bereiche „Rollenfindung“ und „Transparenz von Abläufen“ als weniger problematisch für den Zeitpunkt des Berufseinstiegs eingeschätzt.

4.2 Diskussion

Die Ergebnisse werden in der nachfolgenden Diskussion auf die eingangs genannten grundlegenden Funktionen von Evaluation rückbezogen, um daraus Hinweise für die Studiengangentwicklung ableiten zu können.

Legitimation: Passung zwischen Studienprogramm und Beschäftigungssystem

Die Passung von Studienprogramm und Beschäftigungssystem ist insoweit gegeben, als die Absolventinnen und Absolventen größtenteils in genau die Tätigkeitsbereiche und Beschäftigungsfelder einmünden, auf die die Studienangebote abzielen. Fast alle Absolventinnen und Absolventen nehmen eine Lehrtätigkeit an einer Pflegeschule auf. Auch das Tätigkeitsfeld der pflegebezogenen Fort- und Weiterbildung wird von den Studiengängen adressiert.

Die Einmündung ins Beschäftigungssystem gelingt überraschend gut. Die Mehrzahl der ehemaligen Studierenden mündet fast nahtlos in eine Anstellung ein. Dies ist für Absolventinnen und Absolventen in Baden-Württemberg nicht unüblich. Für Pflegepädagoginnen und -pädagogen führt der Übergang ins Beschäftigungssystem in der Regel in eine bezahlte Anstellung. Außerhalb der Pflegepädagogik allerdings schließen sich für über ein Drittel der Hochschulabsolventinnen und -absolventen entweder unbezahlte Praktika an oder es wird die Entscheidung für eine weitere Berufsausbildung bzw. ein weiteres Studium getroffen (vgl. Lott 2012).

Interessant ist weiterhin die hohe Anzahl der Absolventinnen und Absolventen, die ihre Tätigkeit sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf das Anspruchsniveau sowie in Bezug auf ihre berufliche Position für angemessen halten. Dieser Wert sinkt zwar bei der zweiten Stelle leicht ab: Bei einem Vergleich zwischen aktueller Stelle und Erstanstellung wird das Niveau der Arbeitsaufgaben, gemessen am eigenen Hochschulabschluss, um fünf Prozentpunkte geringer eingeschätzt; hinsichtlich der beruflichen Position um sieben Prozentpunkte (vgl. Abbildung 2). Dieser Befund lässt sich aber so erklären, dass die zwischen erster und aktueller Stelle erworbenen berufspraktischen Erfahrungen das Anspruchsniveau der Tätigkeit vertrauter und insofern niedriger erscheinen lassen und ein Teil der Befragten u. U. mit der zweiten Stelle auch den Wunsch nach beruflichem Aufstieg verbunden hatten.

Die insgesamt dennoch ausgesprochen positiven Ergebnisse sind dabei vor dem Hintergrund der Ausgangssituation zu relativieren. Die sehr gute Akzeptanz der Absolventinnen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt hat ganz entscheidend mit der Änderung der gesetzlichen Bestimmungen zu tun: Mit der Novellierung der beiden Pflegegesetze 2003 und 2004 wurde eine akademische Qualifizierung für Lehrkräfte an Berufsfachschulen zwingende Voraussetzung. Damit lösten die neuen Studienangebote der Pflegepädagogik die bisherige Weiterbildung zur Lehrerin/zum Lehrer für Pflegeberufe ab. So entstand ein großer Bedarf an Lehrkräften, die diesen neuen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, was für die Absolventinnen und Absolventen der neuen Pflegepädagogik-Studiengänge zu einer hohen Nachfrage führte, die bis heute anhält. Aufgabe wird es hier sein, die Entwicklung der kommenden Jahre kritisch zu beobachten, um eventuell rückläufige Tendenzen rechtzeitig zu erkennen.

Qualitätsentwicklung: Rückschlüsse für die strukturelle und inhaltliche Weiterentwicklung

Die rückblickende Bewertung des Studiums fällt insgesamt positiv aus. Insbesondere hinsichtlich der inhaltlichen und strukturellen Gesamtbeurteilung werden sehr gute Werte erreicht, und die Abweichung zwischen der Einschätzung der Wichtigkeit eines Aspekts und dem Grad, wie gut er im Studium berücksichtigt wurde, ist vergleichsweise gering. Daraus lässt sich eine hohe Kongruenz ableiten zwischen dem, was aus beruflicher Perspektive für wichtig erachtet wird, und wie das eigene Studium, bezogen auf die jeweilige Dimension, erlebt wurde. Etwas deutlicher ist die Abweichung von der Bewertung eines Aspekts und seiner Ausprägung im Studium bei der Ausstattung sowie bei der Möglichkeit, eigenen Interessen nachgehen zu können, wobei beide Werte noch deutlich unter 1 liegen. Dass es einerseits für wichtig erachtet wird, im Studium eigene Schwerpunkte setzen zu können, und dies andererseits nicht in vollem Ausmaß während des eigenen Studiums gegeben war, kann mit der Verortung und Struktur der Studiengänge zusammenhängen. Bachelor- und Masterprogramme sind größtenteils über solche Kompetenzen und Inhalte definiert, die aus Sicht der Studiengangentwickler mit Blick auf reale und potenzielle Beschäftigungsfelder Priorität haben. Diese werden wiederum so im Studienverlauf angeordnet, dass ein stufenförmiger Wissenserwerb mit entsprechender Kompetenzentwicklung präfiguriert ist. Damit sind die persönlichen Gestaltungsspielräume der Studierenden kleiner geworden. Für den Hochschultyp „Hochschule für angewandte Wissenschaften“, um den es in dieser Studie geht, waren die Wahlmöglichkeiten auch schon in den Diplomstudiengängen eher gering ausgeprägt.

Eindrücklich ist der Befund, dass von den ehemaligen Studierenden der Praxisbezug zwar als wichtigste Studiendimension angegeben wird, jedoch bei der Ausprägung im eigenen Studium am schlechtesten abschneidet. Hier verweisen die Absolventinnen und Absolventen also auf eine Diskrepanz zwischen ihrem Anspruch und der Studienrealität. Das ist einerseits ein ernstzunehmender Befund. Vor dem Hintergrund eines Vergleichs der hier untersuchten Studiengänge mit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Allgemeinen ist er jedoch andererseits auch irritierend: Die Pflegepädagogik-Studiengänge weisen – neben dem Praxissemester – einen hohen Berufsbezug auf. Hier scheinen die Studierenden also andere Erwartungen zu haben, die möglicherweise mit ihrem Selbstverständnis zusammenhängen (weiterführend dazu: Weyland/Reiber 2013).

Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse: berufsbiografische Entwicklungen in der Pflegepädagogik

Betrachtet man in Anlehnung an Terhart (2001) die Ausbildung pädagogischer Professionalität als berufsbiographisches Entwicklungsproblem, das über das Studium hinausreicht, dann ist im Rahmen dieser Entwicklung die Berufseinmündung von besonderem Interesse, da diese Initiationsphase eine Weichenstellung für die weitere Professionalisierung darstellt (vgl. Hericks 2006). Hericks (2006) und Keller-Schneider (2010) weisen in Bezug auf die Befunde zu Problemen im Berufseinstieg nach, dass die Absolventinnen und Absolventen die Entwicklungsaufgaben als wenig problematisch erleben, da alle Bereiche unter dem Mittelwert von drei liegen: „Vermittlung“ 2,9, „Kompetenz“ 2,87, „Anerkennung“ 2,73 und „Institution“ 2,52. Dennoch zeigen einzelne Items problematische Bereiche im Berufseinstieg an.

Die drei unterrichtsbezogenen Items (Unterrichtsvorbereitung, inhaltliche und didaktische Unterrichtsgestaltung, Disziplin im Klassenzimmer) liegen unter dem Wert von 3 und sind somit keine kritischen Determinanten beim Berufseinstieg. Damit erreichen die Absolventinnen und Absolventen in der Entwicklungsaufgabe „Vermittlung“ gute Werte – in ihrer Selbsteinschätzung war das eine zu bewältigende Herausforderung beim Berufseinstieg.

Hingegen stellen einzelne Items der Entwicklungsaufgabe „Institution Schule“ eine deutlich höhere Hürde beim Berufseinstieg dar: Das Item „Arbeitsbelastung“ ist mit dem Wert von 3,31 Spitzenreiter der Probleme beim Berufsstart, und die Transparenz von Abläufen ist immerhin noch leicht oberhalb des Wertes 3 angesiedelt. Hier kann sich die Tatsache bemerkbar machen, dass der Berufseinstieg – sofern es sich um die Mehrzahl der Pflegeschulen in frei-gemeinnütziger Trägerschaft handelt – nicht systematisiert begleitet stattfindet. Zwar ist davon auszugehen, dass Schulleitung und -team neue Kolleginnen und Kollegen, die direkt von der Hochschule kommen, unterstützen. Gleichwohl ist hier das Element „Vorbereitungsdienst“ nicht vorgesehen, in dem der Berufseinstieg strukturiert und durch Expertinnen und Experten angeleitet stattfinden kann.

Ebenfalls werden einzelne Items aus den Entwicklungsaufgaben „Kompetenz“ (Rollenfindung mit 3,24) und „Anerkennung“ (Leistungsbewertung der Auszubildenden mit 3,21) als kritisch beim Berufseinstieg empfunden. Die Rollenfindung ist dabei sicher ein länger andauernder, in weiten Teilen berufsbegleitender Prozess, der im Studium lediglich angebahnt werden kann. Dennoch bedeutet das für die Studiengangentwicklung, das Praktische Studiensemester verstärkt unter dem Aspekt „Rollenwechsel“ zu reflektieren. Vor allem deshalb, da sich die Studierenden durch ihre vorangegangene Berufsausbildung und z. T. auch Berufstätigkeit bereits mit einem anderen Beruf identifiziert haben! Die Leistungsbewertung ist sicher einerseits ein nicht ausreichend berücksichtigtes Thema im Studium, was im Rahmen einer Curriculumrevision berücksichtigt werden kann. Es hängt andererseits aber auch mit der Rollenfindung zusammen, da hier Fragen der hierarchischen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden berührt werden und wie man selbst als Pädagogin bzw. Pädagoge der damit verbundenen hohen Verantwortung gerecht werden kann.

5 Fazit und Ausblick

Die Evaluation von Studienprogrammen mithilfe von Verbleibstudien dient der Weiterentwicklung von Studiengängen und lässt sich auf einer mittleren didaktischen Handlungsebene verorten: zwischen der Lehr-Lern-Gestaltung (Mikroebene) und den rechtlichen, institutionellen und finanziellen Rahmenbedingungen (Makroebene) (vgl. Reinmann 2012). Diese didaktische Mesoebene der Studiengangentwicklung ist ein Handeln und Gestalten mittlerer Reichweite: Es reicht weiter als Überlegungen zu einzelnen Modulen, Lehrveranstaltungen oder gar Lehr-Lern-Sequenzen und es ist zugleich konkreter als die Analyse der Rahmenbedingungen, die sich ja oft genug dem Einfluss der Studienprogrammverantwortlichen entziehen. Insofern handelt es sich bei Verbleibstudien um ein Forschungsformat, das Daten liefert, die einerseits handlungsleitend für eine weitreichende Qualitätsoptimierung sind, die andererseits aber noch im Kompetenzbereich der Hochschulen liegen.

Verbleibstudien haben für die Evaluation von Studienprogrammen eine hohe Reichweite. Sie erlauben es, einen Zusammenhang zwischen Studienvoraussetzungen, Studienbedingungen und beruflichem Erfolg herzustellen (vgl. Gondani 2011). Mit keinem anderen Forschungsformat ist die Beurteilung des gesamten Studiums möglich: Sie sind eine „retrospektive Bewertung des Studiums vor dem Hintergrund beruflicher Erfahrung, die es erlaubt, den Zusammenhang zwischen Studium und Beruf zu beleuchten“ (Gondani 2011, 244). Verbleibstudien können dazu genutzt werden, individuelle Voraussetzungen, Motive und Ziele der ehemaligen Studierenden im Rückblick und vor dem Hintergrund ihrer aktuellen Situation zu erforschen und diese Befunde für die Studiengangentwicklung aufzubereiten (vgl. Bürger/Teichler 2004). In dem hier vorgestellten Beispiel wird an den Daten zur Berufseinmündung deutlich, dass die Studienprogramme, die aus Sicht der Absolventinnen und Absolventen beleuchtet wurden, auf den ersten Blick eine gute Passung zum Arbeitsmarkt aufweisen. Die Berufseinmündung erfolgt in den meisten Fällen nahtlos nach dem Studienabschluss und mit einem vertretbaren Bewerbungsaufwand. Die Absolventinnen und Absolventen nehmen dabei in 91 Prozent der Fälle eine pädagogische Tätigkeit auf, worauf die Studienprogramme auch ausgerichtet sind.

Eine Begrenzung von Verbleibstudien ist dann gegeben, wenn sie unter dem Paradigma der perfekten Passung von Hochschul- und Beschäftigungssystem durchgeführt werden; sie unterliegen dann nämlich dem Verdikt der Verwertungsorientierung (vgl. Teichler 2012). In der hier vorgestellten Verbleibstudie wurde aus diesem Grund ganz bewusst die Projektprämisse „Bildung vs. Qualifikation“ gewählt: Erkenntnisleitend war und ist also die Annahme, dass ein Studium nicht nur für eine ganz bestimmte berufliche Aufgabe qualifiziert, sondern auch vielfältige Bildungs- und Entwicklungsprozesse in Gang setzt, die bei Weitem nicht alle beruflich verwertbar sind.

Literatur

Albert, M. (1998): Krankenpflege auf dem Weg zur Professionalisierung. Eine qualitative Untersuchung mit Studierenden der berufsintegrierten Studiengänge "Pflegedienstleistung/Pflegemanagement" und "Pflegepädagogik" an der Katholischen Fachhochschule Freiburg. Bühl/Baden. Online: http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=961318392&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=961318392.pdf (31.08.2014).

Bauer, W./Grollmann, P. (2006): Berufsbildungsforschung zur Professionalisierung von Berufsschullehrern. In: Rauner, F. (Hrsg.): Handbuch Berufsbildungsforschung. 2. aktualisierte Auflage. Bielefeld, 270-277.

Baumgarten, K. et al. (2012): AbsolventInnenbefragung. Hochschulen für Gesundheit (AbsolvHocHGes). Nicht veröffentlicht.

Bischoff-Wanner, C./Reiber, K. (2008): Lehrerbildung in der Pflege. Standortbestimmung, Perspektiven und Empfehlungen vor dem Hintergrund der Studienreformen. Weinheim/München.

Bortz, J./Schuster, C. (2010): Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin/Heidelberg.

Bühl, A. (2011): SPSS 20. Einführung in die moderne Datenanalyse. 13., aktualisierte Auflage. München.

Bürger, S./Teichler, U. (2004): Besondere Komponenten der Studiengangentwicklung. Zur berufsstrategischen Gestaltung von Studiengängen. In: Benz, W./Kohler, J./Landfried, K. (Hrsg.): Handbuch Qualität in Studium und Lehre. Evaluation nutzen – Akkreditierung sichern – Profil schärfen, (Teil E 3.1). Stuttgart.

Gensch, S. (2003): Berufssituation der bayerischen Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Pflegemanagement. München.

Gondani, B. (2011): Sinn und Unsinn von Absolventenbefragungen. Oder die Notwendigkeit, Absolventenbefragungen und Hochschulforschung zu verbinden. In: Eger, M./Gondani, B./Kröger, R. (Hrsg.): Verantwortungsvolle Hochschuldidaktik. Gesellschaftliche Herausforderungen, Nachhaltigkeitsanspruch und universitärer Alltag. Berlin, 233-249.

Gruber, E./Kuss, S. D. (1999): Karriere nach dem Studium. PflegeakademikerInnen im Beruf. Wien.

Hericks, U. (2006): Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe. Rekonstruktionen zur Berufseingangsphase von Lehrerinnen und Lehrern. Wiesbaden.

Keller-Schneider, M. (2010): Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen. Beanspruchung durch berufliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Kontext- und Persönlichkeitsmerkmalen. Münster.

Kellnhauser, E. (2000): Pflegemanagement und Pflegepädagogik. Ergebnisse eines Studiums und Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 1. Teil. In: Die Schwester/Der Pfleger 39, H. 8, 696-699.

Kellnhauser, E. (2000a): Pflegemanagement und Pflegepädagogik. Ergebnisse eines Studiums und Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 2. Teil. In: Die Schwester/Der Pfleger 39, H. 10, 866-870.

Kuckartz, U. et al. (2010): Statistik: Eine verständliche Einführung. Wiesbaden.

Kuhlmey, A./Winter, M. (1998): Pflege-Eliten und ihre Berufschancen. Forschungsbericht. Neubrandenburg.

Leiner, D./Doedens, S. (2010): Test – Retest – Realibilität in der Forschungspraxis der Online-Befragung. In: Jackob, N./ Zerback, T./Jandura, O./Maurer, M. (Hrsg.): Das Internet als Forschungsinstrument und Gegenstand in der Kommunikationswissenschaft. Köln, 316-331.

Lott, B. (2012): Ergebnisse der Absolventenbefragung 2011. Hrsg. v. Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Online: http://www.hdm-stuttgart.de/hochschule/profil/ hdmberichte/STALA_Abschlussbericht_2011 (31.08.2014).

Rehn, T. et al. (2011): Hochschulabschlüsse im Umbruch. Studium und Übergang von Absolventinnen und Absolventen reformierter und traditioneller Studiengänge des Jahrgangs 2009. Hannover.

Reiber, K./Mosbacher-Strumpf, S./Winter, M. (2015): Berufseinstieg in die Pflegepädagogik. Eine empirische Analyse von beruflichem Verbleib und Anforderungen. Lage.

Reiber, K./Winter, M./Mosbacher, S. (2012): Akademisierung der Pflegelehrer/-innen-Bildung in Baden-Württemberg der letzten 10 Jahre. Eine empirische Zwischenbilanz zu Berufseinmündung, -verbleib und -entwicklung von Pflegepädagogen/-innen. Pflegewissenschaft, 16, H. 1, 20-26.

Reinmann, G. (2012): Studiengangentwicklung als Brennpunkt der Hochschulforschung. In: Brinker, T./Tremp, P. (Hrsg.): Einführung in die Studiengangentwicklung. Bielefeld, 17-25.

Schulze-Krüdener, J./Engelke, A.-L./Kampf, B. (2010): Karrieren und Beschäftigungsperspektiven von Diplom-Pädagoginnen. Vom Diplom zum BA/MA; empirische Bilanzen am Beispiel Trier. Hamburg.

Stockmann, R./Meyer, W. (2010): Evaluation. Eine Einführung. Leverkusen.

Teichler, U. (2012): Berufliche Relevanz des Studiums statt „Employability“ – eine Kritik des Jargons der Nützlichkeit. In: Kehm, B. M. /Schomburg, H./Teichler, U. (Hrsg.): Funktionswandel der Universitäten. Differenzierung, Relevanzsteigerung, Internationalisierung. Frankfurt am Main/New York, 91-108.

Terhart, E. (2001): Lehrerberuf und Lehrerbildung. Forschungsbefunde, Problemanalysen, Reformkonzepte. Weinheim/Basel.

Terhart, E./Bennewitz, H./Rothland, M. (2011): Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. Münster.

Weyland, U./Reiber, K. (2013): Lehrer/-innen-Bildung für die berufliche Fachrichtung Pflege in hochschuldidaktischer Perspektive. In: Faßhauer, U./Fürstenau, B./Wuttke, E. (Hrsg.): Jahrbuch der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung. Opladen/Farmington Hills, 189-202.

Winter, M. H.-J. (2005): Die ersten Pflegeakademiker in Deutschland. Arbeitsmarktperspektiven und Berufsverbleib in der Altenpflege. Bern.

[1] Dies sind Schulen, die in enger Anbindung an eine Klinik oder einen Klinikverbund bzw. einen Träger von Altenhilfeeinrichtungen eingerichtet worden sind und staatlich anerkannt sind, jedoch nicht dem öffentlichen Schulsystem zugerechnet werden.

[2] Vgl. für eine ausführliche Darstellung und Diskussion aller Ergebnisse Reiber/Mosbacher-Strumpf/Winter, 2015)

Zitieren des Beitrags

Reiber; K. (2015):Evaluation von Studienprogrammen auf der Basis von Verbleibstudien – dargestellt an Befunden zum Berufseinstieg in die Pflegepädagogik.In: bwp@ Spezial 10 – Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich, hrsg. v. Weyland, U./Kaufhold, M./Nauerth, A./Rosowski, E., 1-16. Online: http://www.bwpat.de/spezial10/reiber_gesundheitsbereich-2015.pdf (19.11.2015).