Spezial 10

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Spezial 10 - November 2015

Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich

Hrsg.: , , &

Pflegespezifische Kompetenzen im europäischen Bildungsraum – eine empirische Studie zur Inhomogenität des Kompetenzbegriffs

Im europäischen Bildungsraum zielen standardisierte Qualifikationsrahmen auf eine transparente Gegenüberstellung unterschiedlicher Bildungssysteme. Dabei erweist es sich aus fachspezifischer Perspektive als problematisch, dass diese bildungspolitischen Strukturen spezielle Professionsanforderungen, beispielsweise an die Pflegeberufe, ausblenden. Diesem Forschungsbedarf geht dieser Beitrag über die Rezeption einer qualitativen Studie zu pflegespezifischen Kompetenzen im europäischen Bildungsraum nach. Im Forschungsstil der Grounded-Theory-Methodologie wurden Interviews mit Lehrenden und Lernenden in Pflegeausbildungsgängen hinsichtlich ihrer subjektiven Deutungen zu pflegespezifischen Kompetenzen sowie der Kompetenzentwicklung in den Ländern Schottland, Schweiz und Deutschland durchgeführt. In diesem Beitrag werden sowohl die Begriffsverwendung als auch das zugrunde liegende Verständnis zu pflegespezifischen Kompetenzen analysiert und Länder vergleichend empirisch fundiert. Bereits eine ausgeweitete Literaturanalyse verweist auf die heterogene Begriffsverwendung in europäischen Bildungsdebatten. Die empirischen Ergebnisse zu pflegespezifischen Kompetenzen belegen drei landesspezifisch unterschiedliche Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz. Damit ist die Angemessenheit des Konstrukts Kompetenz zur Charakterisierung pflegespezifischer Professionsanforderungen in einem einheitlichen europäischen Qualifikationsrahmen grundsätzlich zur Diskussion zu stellen.

1 Ausgangslage und Problemstellung

Das Europäische Parlament und der Rat zielen in ihren Initiativen auf die Stärkung Europas zu einem dynamischen, wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum. Bildungspolitische Maßnahmen richten sich dabei vornehmlich auf die transparente Darstellung von Bildungsabschlüssen und eine davon anregte Förderung beruflicher Mobilität. Mit dem Ziel, der zunehmenden Komplexität von europäischen Bildungssystemen durch transparente Vergleichsinstrumente begegnen zu können, werden im europäischen Bildungsraum Qualifikationsrahmen entwickelt und eingesetzt. Diese basieren auf der Beschreibung von kompetenzorientierten Lernergebnissen und zielen auf eine europaweite Anpassung nationaler Bildungs- und Qualifikationssysteme an europäische Standards (vgl. EU 2008b).

Betrachtet man die bisher entwickelten Kompetenzprofile aus einer fachspezifischen und ländervergleichenden Perspektive, dann muss allerdings festgehalten werden, dass keineswegs ein einheitliches Verständnis zum Begriff Kompetenz vorzufinden ist, vielmehr lassen sich heterogene Begriffsverwendungen abbilden. Das allein führt hinsichtlich der gegenseitigen Beurteilung von Qualifikationsnachweisen über den Begriff Kompetenz zu beträchtlichen Interpretationsspielräumen. Damit wird die anvisierte Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen innerhalb Europas in Frage gestellt (vgl. Karstens 2010).

Entsprechende bildungspolitisch initiierte Umstrukturierungen, die im Zuge des Bologna-Prozesses (mit dem Ziel der transparenten Gestaltung des europäischen Hochschulraumes) sowie des Kopenhagen-Brügge-Prozesses (mit Fokussierung auf die gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen) auf nationale Bildungssysteme wirken, erweisen sich vor dem Hintergrund eines unscharf beschriebenen Kompetenzbegriffs als prekär (vgl. Erpenbeck/Rosenstiel 2007; Münk/Reglin 2008). Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) dient in diesem Zusammenhang als übergreifendes Referenzinstrument zur strukturellen Beschreibung von Lernergebnissen sämtlicher europäischer Qualifikationsnachweise. Seit dem Jahr 2008 sind die europäischen Länder aufgefordert, ihre Bildungssysteme in Form von nationalen Qualifikationsrahmen (z. B. Deutscher Qualifikationsrahmen – DQR) zu systematisieren und nachfolgend den Niveaustufen im EQR zuzuordnen. Über die Zusicherung des Subsidiaritätsprinzips werden dabei strukturelle Regelungen nationaler Bildungsgänge anerkannt und mit Hilfe einer transparenten Darstellung ihrer Lernergebnisse auf den europäischen Qualifikationsrahmen übertragen (vgl. EU 2008b; Meyer 2006). Im EQR werden acht Niveaustufen unterschieden, die terminologisch jeweils Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen differenzieren (vgl. EU 2008a). Der Begriff Kompetenz rekurriert im EQR auf die Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit (vgl. ebd.). Damit wird vom EQR ein Begriffsverständnis vorgegeben, welches stärker funktionalistisch ausgerichtet ist und in seiner terminologischen Verwendung auf Tätigkeitsanforderungen und Aufgabenbeschreibungen im Sinne von Performanz fokussiert. In dieser Form werden ausgeweitete Verständnisse zum Kompetenzbegriff, wie sie beispielsweise im deutschsprachigen Raum durch die Bedeutungszuschreibung von Kompetenz als von Disposition erfolgen (vgl. Erpenbeck/Rosenstiel 2007), ausgeschlossen und können in der Konsequenz vom übergeordneten Referenzrahmen des EQR nicht adäquat erfasst werden (vgl. Dütthorn 2014; Annen 2012). Ferner bleiben in der auf Performanz orientierten Struktur des EQR fachspezifische Charakteristika beruflicher Kompetenzanforderungen weitestgehend unberücksichtigt. So lassen sich in der funktional-verengten Matrix des EQR personengebundene Professionsanforderungen, wie sie für Pflegeberufe beispielsweise mit Konzepten zur Leiblichkeit und Ambiguitätstoleranz typisch sind, nur unzureichend abbilden (vgl. Hülsken-Giesler 2011; Evers 2009; Dütthorn 2014).

Von diesem Forschungsbedarf angeregt, wird im folgenden Beitrag der Frage nachgegangen, welche pflegespezifischen Kompetenzen sich im europäischen Bildungsraum aus Sicht der handelnden Akteure empirisch fundieren lassen. Vor dem Hintergrund heterogener Verwendungen des Begriffes Kompetenz, allein in pädagogischen Diskursen, lassen sich weiterführend anhand der Darstellung von Teilergebnissen einer empirischen Kompetenzstudie in diesem Beitrag drei unterschiedliche Konzepte pflegespezifischer Kompetenz differenzieren (vgl. Dütthorn 2014). Der Schwerpunkt dieses Beitrages liegt auf der empirischen Begründung des Begriffsverständnisses zu pflegespezifischen Kompetenzen aus einer ländervergleichenden Perspektive.

2 Stand der Literatur: Konnotationen zum Begriff Kompetenz

Seit den 1970er Jahren haben Auseinandersetzungen zum Begriff Kompetenz Konjunktur. Dabei lassen sich im nationalen wie auch im internationalen Bildungsraum ganz unterschiedliche Diskurse zum Verständnis und zur Verwendung des Kompetenzbegriffs aufzeigen. Publikationen verdeutlichen eine scheinbar beliebige, gegenstandslose Verwendung des Begriffs Kompetenz. Disziplinär unterschiedlich hervorgebrachte Definitionen stärken dabei vermehrt die Vorbehalte, welche dem Gebrauch des Kompetenzbegriffs Theorielosigkeit und einen inflationären Gebrauch zuschreiben (vgl. Arnold/Schüssler 2001; Ertl/Sloane 2005; Gnahs 2007; Bohlinger 2008; Sahmel 2009; Vonken 2011). Dabei droht das Ziel zur Stärkung europäischer Mobilität durch Vergleichbarkeit und Anerkennung von outputorientierten, kompetenzbasierten Bildungsabschlüssen bereits an nationalen Begriffsdiffusitäten zu scheitern. Ein semantisch weit gefasster Einsatz des Kompetenzbegriffes bedarf folglich der Klärung des jeweils zugrunde liegenden Kompetenzverständnisses (vgl. Ertl/Sloane 2005; Evers 2009; Kaufhold 2009; Erpenbeck/Rosenstiel 2007).

Im Folgenden werden die in der Literatur dargestellten Diskurse zum Kompetenzbegriff aufgegriffen und hinsichtlich disziplinär unterschiedlicher Konnotationen in pädagogischen Handlungsfeldern differenziert. Anschließend werden die Konnotationen im deutschen Sprachraum der Begriffsverwendung im angloamerikanischen Bildungsraum gegenübergestellt.

Im deutschsprachigen Bildungsraum wird der Kompetenzbegriff mehrheitlich als personenbezogene Disposition gedeutet (vgl. Arnold/Schüssler 2001; Erpenbeck/Rosenstiel 2007; Bohlinger 2008; Bolder 2010). Trotz uneinheitlicher Kompetenzdefinitionen können im deutschen Sprachraum übergreifende Grundmerkmale zum Verständnis des Begriffs Kompetenz herausgestellt werden (vgl. Arnold/Schüssler 2001; Bonse-Rohmann et al. 2008; Kaufhold 2006). Folgende Charakteristika lassen sich diesbezüglich für allgemeinpädagogische und berufspädagogische Diskurse herausarbeiten:

Zum einen wird dem Konstrukt Kompetenz die Prämisse der Subjektorientierung zugeschrieben (vgl. Kaufhold 2006; Erpenbeck/Rosenstiel 2007; Bonse-Rohmann et al. 2008). Damit sind Kompetenzen personengebundene Charakteristika, die sich in Abgrenzung zum Qualifikationsbegriff einem standardisierten, objektiven Prüfverfahren entziehen (vgl. Kaufhold 2006). Des Weiteren wird dem Verständnis zu Kompetenz ein ganzheitliches Handlungspotential zugrunde gelegt, welches die Disposition zur Selbstorganisation in den pädagogisch zu fördernden Fokus rückt (vgl. Erpenbeck/Rosenstiel 2007). Diese dispositionalen Grundanlagen einer Person ermöglichen entsprechend die Bewältigung von komplexen Handlungssituationen. In der Konsequenz dieser Bedeutungszuschreibung kann Kompetenz nicht per se beobachtet werden, sondern kommt erst über die tatsächliche Performanz zum Ausdruck. Folglich können Kompetenzen lediglich aufgrund der beobachteten Performanz retrospektiv einer Person zugeschrieben werden (vgl. Erpenbeck/Rosenstiel 2007; Bonse-Rohmann et al. 2008; Kaufhold 2006). Schließlich unterliegt Kompetenz als „subjektive Konstruktionsleistung der Akteure sowie Produkt sozialen Handelns“ (Kaufhold 2006, 23) einem jeweils zu deutenden Situations- und Kontextbezug (vgl. Kaufhold 2006; Bonse-Rohmann et al. 2008). In diesem Charakteristikum drückt sich die mit dem deutschsprachigen Kompetenzbegriff anerkannte Komplexität und auch Situativität von Bewältigungsaufgaben aus, die in diesem Verständnis zu Kompetenz als personengebundenes Entwicklungspotential angesehen wird. Standardisierte, allgemeinverbindliche Kompetenzdarstellungen erweisen sich mit Bezug auf diese grundsätzlichen Merkmale als problematisch. In der von John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel (2007) publizierten Begriffsbestimmung lassen sich die dargestellten Grundmerkmale deutschsprachiger Kompetenzbeschreibungen folgendermaßen zusammenfassen:

„Kompetenzen sind in Entwicklungsprozessen entstandene, generalisierte Selbstorganisationsdispositionen komplexer, adaptiver Systeme – insbesondere menschlicher Individuen – zu reflexivem, kreativem Problemlösungshandeln in Hinblick auf allgemeine Klassen von komplexen, selektiv bedeutsamen Situationen (Pfade)“ (Erpenbeck/Rosenstiel 2007, XI).

Neben diesen grundlegenden Merkmalen zum deutschsprachigen Kompetenzbegriff lassen sich im Rahmen pädagogischer Diskurse unterschiedliche Traditionslinien zur Begriffsverwendung und damit differente Konnotationen zu Kompetenz abbilden. Diese werden nachfolgend skizziert:

Die Bedeutungszuschreibung von Kompetenz als Disposition geht historisch betrachtet zurück auf den Linguisten Noam Chomsky. Ausgangspunkt seiner Betrachtungen ist die Analyse von Kompetenz zum menschlichen Sprechverhalten. Er unterscheidet dabei die Performanz als Ausdruck komplexen und variantenreichen Sprechhandelns von der Kompetenz, welche als subjektive Voraussetzung zur Entwicklung der entsprechenden Sprachkombinationen angesehen wird (vgl. Arnold/Schüssler 2001).

Diese ursprüngliche linguistische Konnotation zur Sprachkompetenz wurde beinahe ausnahmslos in eine pädagogische Konnotation überführt. In diesem Kontext wurde der heute noch prominente Begriff der Handlungskompetenz erstmals geprägt. Inwieweit Ableitungen zur Sprachkompetenz übertragbar sind auf berufspädagogische Konzepte der Handlungskompetenz wird von Vonken (2011) hinterfragt:

„Die Erweiterung der ‚Sprachkompetenz‘ auf die ‚Handlungskompetenz‘ als Grundlage menschlichen Handelns ist nicht umstandslos zu bewerkstelligen. Das beginnt damit, dass sich für Sprache das Regelwerk recht gut und weitgehend einheitlich beschreiben lässt; das gilt für Handeln im Allgemeinen jedoch nicht. Denn wie menschliches Handeln von der Bildung der Absicht bis zur Ausführung funktioniert, ist uneindeutig“ (Vonken 2011, 25, Hervorhebung im Original).

Heinrich Roth (1976) postuliert mit seiner pädagogischen Anthropologie ein frühes Konzept der beruflichen Handlungskompetenz. Kompetenz stellt sich dabei als Beschreibung der menschlichen Befähigung zur mündigen, moralischen Selbstbestimmung dar, die in pädagogischen Bildungsprozessen über moralische, kognitive und soziale Lernarrangements anzueignen ist.

„Mündigkeit, wie sie von uns verstanden wird, ist als Kompetenz zu interpretieren, und zwar in einem dreifachen Sinne: a) als Selbstkompetenz (self competence), d.h. als Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu können, b) als Sachkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können, und c) als Sozialkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- und Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können“ (Roth 1976, 180, Hervorhebung im Original).

Die hierbei anthropologisch begründete Triade von Sache, Person und Gesellschaft fokussiert in ihrem zugrundeliegenden Kompetenzverständnis auf die Persönlichkeitsbildung und damit auf die Entwicklung mündiger, selbstbestimmter Subjekte. In dieser frühen pädagogischen Bedeutungszuschreibung zu Handlungskompetenz lassen sich verbindende Charakteristika zum neuhumanistischen Bildungsbegriff erkennen (vgl. Dütthorn 2014). In weiterführenden Konzepten zum Begriffsverständnis beruflicher Handlungskompetenz, vornehmlich unter Rekurs auf stärker berufspädagogische Konnotationen, verliert sich diese deutliche Bezugnahme auf mündige Persönlichkeitsentwicklung zugunsten einer stärker berufspraktischen Handlungsorientierung.

Mit Blick auf berufs- und wirtschaftspädagogische Konnotationen zu beruflicher Handlungskompetenz lassen sich zwar die von Roth (1976) initiierten Teilkompetenzen der Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz begrifflich fassen, jedoch treten hinsichtlich der zugrundeliegenden Deutung dieser Teilkompetenzen auf eine Ausbildungsgestaltung die Ausrichtung von berufspraktischen Handlungsfertigkeiten deutlich in den Vordergrund. Aus berufs- und wirtschaftspädagogischer Perspektive werden dementsprechend mit der beruflichen Handlungskompetenz eher fähigkeits- und tätigkeitsbezogene sowie zuständigkeits- und berechtigungsbezogene Konnotationen zum Kompetenzbegriff verankert (vgl. Bohlinger 2008; Pätzold 1999). Im Kontext von berufsbezogenen Ausbildungsprozessen etabliert sich über die Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) dieses Verständnis zur Handlungskompetenz als berufspädagogische Leitidee. Sie findet unterrichtliche Umsetzung über Prinzipien der Handlungsorientierung (vgl. KMK 2007). Kritische Sichtweisen zur berufs- und wirtschaftspädagogischen Konnotation beklagen eine Vernachlässigung subjektiver Reflexionsleistungen (vgl. Franke 2005) sowie die unpräzise Darstellung der Teilkompetenzen beruflicher Handlungskompetenz (vgl. Straka 2005): „Die Handlungskompetenzdefinition der KMK vernebelt damit mehr als sie klärt, was auch zur Folge hat, dass derartige Kompetenzbeschreibungen weder für Diagnostik noch für die Entwicklung von Bildungsstandards Richtschnur bilden können“ (Straka 2005, 4). Damit wird der berufs- und wirtschaftspädagogischen Konnotation zu beruflicher Handlungskompetenz in ihren analytisch postulierten Kompetenzbereichen eher ein reduktionistisches Begriffsverständnis bezeugt (vgl. Franke 2005). Berufliche Handlungskompetenz greift demnach hinsichtlich ihres ausgedrückten Verständnisses zur Kompetenzentwicklung eher auf kurzfristige, pragmatische Problemlösungsstrategien zurück, während berufliche Sozialisationsprozesse zur Bewältigung von übergreifendenden Lebensentwürfen unberücksichtigt bleiben (vgl. Weber 2005). Eine Ausweitung des Kompetenzverständnisses zur Anerkennung lebenslanger Entwicklungspotentiale wäre nach Weber (2005) allerdings erforderlich, um aktuelle berufspädagogische Problemstellungen nachhaltig bewältigen zu können. Auch Franke (2005) plädiert für eine Erweiterung des Verständnisses von beruflicher Handlungskompetenz hin zu einer deutlicheren Betonung von beruflichen Kompetenzanforderungen zur selbstbestimmten Bewältigung komplexer Anforderungen und Situationen: „Es ist wichtig hervorzuheben, dass Kompetenz mehr ist als die Summe der bereits im alltagssprachlichen Kompetenzbegriff enthaltenen Entitäten (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Regeln, Normen, Werte, Ziele, Einstellungen usw.), die individuell typischerweise zur Realisierung konkreter Tätigkeiten psychisch aktualisiert werden“ (Franke 2005, 35f.).

Eine entsprechende Weiterführung des Kompetenzbegriffs lässt sich schließlich durch eine erwachsenpädagogische Konnotation determinieren. Dabei erfolgt eine Akzentuierung individueller, emotionaler Prozesse der Kompetenzentwicklung (vgl. Arnold/Schüssler 2001; Gieseke 2009; Gnahs 2010). Mit den sich im erwachsenpädagogischen Kontext etablierenden lerntheoretischen Argumentationssträngen der sogenannten ‚reflexiven Wende‘ sowie einer Hinwendung zum situativen, hermeneutisch geprägten Deutungsmusteransatz gelangt das reflexive, identitätsbildende Lernsubjekt in den Mittelpunkt des Bildungsinteresses (vgl. Arnold/Schüssler 2001). Durch gezielte Reflexion zugrundeliegender Deutungs- und Handlungsmuster fokussiert jenes erwachsenpädagogische Verständnis dabei insbesondere auf emanzipative Kompetenzentwicklung der Lernsubjekte zur lebenslangen Bewältigung komplexer Berufsanforderungen. Dabei gelangen emotionale Muster als grundlegende Kompetenzstrukturen in den Blick, weil ohne entsprechende emotionale Disposition nach erwachsenpädagogischer Kompetenzdeutung auch fachliche sowie methodische Kompetenzentwicklungen undenkbar wären (vgl. Arnold/Schüssler 2001). Somit entwickelt sich mit den subjektorientierten, erwachsenpädagogischen Diskursen zum Kompetenzbegriff ein Gegenentwurf zu aufgabenbezogenen Anpassungsforderungen berufspädagogischer Kompetenzbeschreibungen. Die hier skizzierte heterogene Begriffsdeutung allein im deutschsprachigen Raum verweist auf einen empirischen oder zumindest theoretisch-begründeten Klärungsbedarf zur Verwendung des Konstrukts Kompetenz.

Mit Blick auf den Einsatz und das zugrundliegende Verständnis des Konstrukts Kompetenz im englischsprachigen Bildungsraum lassen sich ebenfalls kontroverse Auffassungen belegen (vgl. Dütthorn 2014; Bohlinger 2008). Dementsprechend sind deutschsprachige Kompetenzdarstellungen nicht ohne weiteres auf englischsprachige Bildungskontexte übertragbar. Vielmehr erscheint es notwendig, das Verständnis im englischsprachigen Bildungsraum anhand der verfügbaren Literatur zu analysieren. Der englischsprachige Begriff „competence“ entspringt etymologisch nicht dem deutschen Äquivalent „Kompetenz“. Während die deutschsprachige „Kompetenz“ mit der Wortbedeutung „zusammentreffen“, „zukommen“, „zustehen“ vom lateinischen „competere“ entlehnt wurde, entstammt das anglistische „competence“ dem französichen Verb „compétent“ (vgl. Dütthorn 2010).

Der Kompetenzbegriff im angelsächsischen Bildungsraum wird durch zwei Bezeichnungen charakterisiert: Es wird unterschieden zwischen competence und competency. Englischsprachige Fachdiskurse lassen diesbezüglich keine deutliche Abgrenzung beider Begriffsverwendungen erkennen (vgl. Cowan et al. 2005). Competence scheint im beruflichen Kontext überwiegend in der Bedeutung von rechtskräftiger Zuständigkeit und der Beschreibung funktionaler Minimalstandards beruflicher Aufgabenanforderungen zu fungieren (McMullen et al. 2003). Demgegenüber wird der Terminus competency vielfach im Kontext des tatsächlich ausgeübten Handlungsvollzuges bereichsspezifischer Arbeitsabläufe gebraucht (Davis et al. 2007).

Trotz aller Inhomogenität zur Verwendung des Konstrukts Kompetenz wird deutlich, dass mit angelsächsischen Kompetenzbeschreibungen – im Gegensatz zur deutschen Verwendung – ein stärker operationalisierbares Bewertungssystem mit detaillierten beruflichen Aufgabenbeschreibungen und Tätigkeitsstandards in den Fokus gelangt (vgl. Miligan 1998; Cowan et al. 2005; Pilz 2006). Als übergreifende Charakteristik wird in der Literatur sichtbar, dass Kompetenzen im angelsächsischen Bildungsraum ausgelegt werden als funktional durchgesetzte Bewertungsnormen, die professionelle Verhaltenserwartungen und rechtliche Zuständigkeitsbereiche kennzeichnen. Damit ist ein behavioristisches, auf Performanz ausgerichtetes Kompetenzkonzept im englischsprachigen Kontext herausgestellt, welches im deutlichen Gegensatz zur deutschsprachigen Rezeption von Kompetenz als Disposition nicht zwischen Performanz und Kompetenz zu differenzieren vermag (vgl. Dütthorn 2014): „Competence and competences are job-related, being a description of an action, behaviour or outcome that a person should demonstrate in their performance” (McMullen et al. 2003, 285). Der Begriff competence wird im angelsächsischen Kontext als Fertigkeit der professionellen Akteure zur Ausübung effizienter und rechtskonformer berufspraktischer Tätigkeiten gedeutet (vgl. NMC 2002). Damit münden englischsprachige Kompetenzbeschreibungen in ein operationalisierbares Bewertungssystem von detaillierten beruflichen Aufgabenbeschreibungen und Tätigkeitsstandards (vgl. Miligan 1998; Cowan et al. 2005).

Vor dem Hintergrund dieser heterogenen Begriffsdeutungen zum Konstrukt Kompetenz ist es dringend geboten, empirische Begründungen zum Begriffsverständnis durchzuführen. Dieser Zielsetzung widmete sich eine empirische Vergleichsstudie zu pflegespezifischen Kompetenzen im europäischen Bildungsraum (vgl. Dütthorn 2014), deren Design und (Teil-)Befunde im Folgenden dargestellt werden. Dabei richtet sich der Blick in diesem Beitrag vornehmlich auf die empirische Begründung der inhomogenen Begriffsverwendung bildungspolitischer Kompetenzdiskurse in Europa.

3 Forschungsdesign

Aufgrund der unzureichenden empirischen Datenlage zu pflegespezifischen Kompetenzen folgte die Studie dem qualitativen Forschungsstil der Grounded-Theory-Methodologie (GTM) in seiner reflexiven und konstruktivistischen Weiterentwicklung (vgl. Charmaz 2011; Breuer 2009; Dütthorn 2014).

Zur Datenerhebung wurden insgesamt 23 problemzentrierte Interviews (vgl. Witzel 2000) und multiperspektivische Falldiskussionen (vgl. Dütthorn 2014) mit 14 Lehrenden und neun Lernenden in der Pflegeausbildung in den europäischen Erhebungsländern Schottland, Schweiz und Deutschland durchgeführt. Dabei ergab sich die Anzahl der Interviews im Verlauf des Forschungsprozesses durch das theoretische Sampling (vgl. Breuer 2009; Mey/Mruck 2010). Die Datenerhebung erfolgte in den Jahren 2009 bis 2012.

Mit dem problemzentrierten Interview nach Witzel (2000) wird eine Erhebungsmethode angewendet, die subjektive Perspektiven der Akteure im Forschungsfeld aufnimmt und in einem Kontext gesellschaftlich relevanter Problemstellungen interpretiert (Problemorientierung, vgl. Witzel 2000). Aufgrund des pflegespezifischen Forschungsgegenstandes wird im Rahmen der zugrundeliegenden Studie ein erweitertes Methodenarrangement von leitfadengestütztem Interview mit anschließender multiperspektivischer Falldiskussion entwickelt und pflegedidaktisch begründet (vgl. Dütthorn 2014). Die multiperspektivische Falldiskussion stützt sich hierbei auf ein fachspezifisch erhobenes Fallbeispiel, welches als komplexe Ausbildungssituation die Morgenpflege thematisiert. Es zeichnet sich durch pflegedidaktische Kriterien der Deutungsoffenheit, Perspektivenvielfalt und Authentizität aus (vgl. Darmann-Finck 2009). Um die Aussagen der interviewten Personen im leitfadengestützten Interview nicht von vornherein in eine bestimmte Denkrichtung zu leiten, wurde das Instrument der multiperspektivischen Falldiskussion erst am Ende des Interviews in das Gespräch eingebunden (vgl. Dütthorn 2014). Eine Zusammenführung aller empirisch erhobenen Perspektiven erfolgt methodisch begründet über das erwachsenpädagogische Forschungsprinzip der Perspektivverschränkung (vgl. Gieseke 2001; Fichtmüller/Walter 2007; Dütthorn 2014). Dieser mehrdimensionale Zugang über leitfadengestützte Interviews und multiperspektivische Falldiskussion wird der Komplexität des pflegespezifischen Forschungsgegenstandes gerecht.

4 Empirische Ergebnisse: Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz

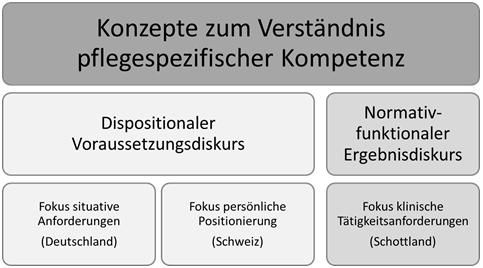

In den Ländern Schottland, Schweiz und Deutschland werden drei differente Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz empirisch identifiziert:

- Kompetenz im Fokus situativer Anforderungen (Deutsches Begriffsverständnis)

- Kompetenz im Fokus persönlicher Positionierung (Schweizer Begriffsverständnis)

- Kompetenz im Fokus klinischer Tätigkeitsanforderungen (Schottisches Begriffsverständnis)

Diese differenten Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz fundieren zwei grundsätzlich verschiedene Diskurse zum Begriff Kompetenz: einen dispositionalen Voraussetzungsdiskurs und einen normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz (eigene Darstellung)

Abbildung 1: Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz (eigene Darstellung)

Im Folgenden werden die Kompetenzdiskurse in ihren empirischen Charakteristika dargestellt und hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz differenziert.

4.1 Konstrukt Kompetenz als dispositionaler Voraussetzungsdiskurs

In den Ländern Schweiz und Deutschland stehen Kompetenzen in einem dispositionalen Voraussetzungsdiskurs. Die Deutung zum Begriff Kompetenz bezieht sich in diesem Kontext auf die Disposition der Person und repräsentiert ein individuelles Potential zur Ausführung von pflegerischen Handlungen. Die Kompetenz selbst ist als Disposition hierbei nicht unmittelbar zu erfassen, sondern kann erst retrospektiv über die Interpretation einer gezeigten problemlösenden Handlung – die Performanz – zugeschrieben werden. Kompetenz und Performanz werden in diesem Diskus differenziert, Kompetenzen repräsentieren in diesem Deutungshorizont personengebundene (dispositionale) Voraussetzungen, die ein Individuum zur situationsabhängigen Problemlösung befähigen. Innerhalb dieses dispositionalen Voraussetzungsdiskurses lassen sich für die Länder Schweiz und Deutschland wiederum unterschiedliche Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz herausstellen:

4.1.1 Dispositionaler Voraussetzungsdiskurs im Fokus situativer Anforderungen (Deutschland)

In Deutschland werden Kompetenzen als dispositionaler Voraussetzungsdiskurs in den Kontext zur Bewältigung situativer Anforderungen des pflegerischen Handelns gestellt. Der Blick des Kompetenzträgers richtet sich dabei stärker auf die Pflegesituation sowie die Bedürfnisse und Ressourcen der Patienten, personengebundene Ressourcen der Pflegenden treten dabei in den Hintergrund (vgl. Dütthorn 2014). Im folgenden Zitat verdeutlicht sich dieses Kompetenzverständnis, welches maßgeblich auf die situative Bewältigung pflegerischer Aufgaben ausgerichtet ist:

„Und da geht es um die Definition. Was ist letztendlich ‚sehr gut pflegen‘ in der Situation, in der der Patient das Gefühl hat, er möchte jemand um sich haben, der sich kümmert, dann möchte er natürlich, dass ganz viele Aufgaben abgenommen werden, aber das wäre ja wiederum nicht ressourcenorientiert. Das heißt, man muss irgendwie mit seinen Zielen und Vorstellungen auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und da geht es um die Verständigung, um das Erfassen auch der Ziele des Patienten, auch um das Entscheiden, sind das tatsächlich realistische, gute Ziele für den Patienten, und auch, um die kommunikative Auseinandersetzung, das heißt, man muss auch da ehrlich sein, Transparenz zeigen und natürlich Wertschätzung für die Patienten-Situation.“ (Ledeu Mangold, 172)

Dieses Zitat einer Lehrenden aus Deutschland stellt heraus, dass pflegespezifische Kompetenzen in diesem Kontext gedeutet werden als die dispositionale Voraussetzung zur Bewältigung pflegerischer Interaktionen. Der Fokus ist dabei auf den Patienten und die Pflegesituation gerichtet. Dieses Verständnis zu beruflicher Kompetenz stellt die Pflegeperson in den Mittelpunkt der pflegerischen Entscheidungen. Sie ist in ihrer grundlegenden Haltung zwar auf eine gegenseitig wertschätzende und auch ressourcenorientierte Handlungsweise gegenüber dem Patienten bedacht, sie bezieht die Bedürfnisse des Patienten in die pflegerischen Entscheidungsprozesse mit ein, die Aushandlungsprozesse zur Steuerung pflegerischer Interventionen jedoch gehen deutlich von den Pflegenden aus. Hierin deutet sich eine Gefahr der „Entmündigung“ des Patienten an, die Pflegenden übernehmen die Anwaltschaft, sie agieren in der ihnen übertragenen Expertenrolle aus einer dem Patienten überlegenen Position heraus. Problemsituationen und der Umgang mit persönlichen Belastungen im Berufsalltag hingegen werden kaum wahrgenommen. In den Interviews mit Lehrenden und auch der Lernenden aus Deutschland finden Überlegungen zur persönlichen Abgrenzung von einer als belastend empfundenen pflegerischen Situation oder gar eine Befürwortung von Achtsamkeit gegenüber eigenen Belastungsgrenzen nur marginale Erwähnung. Die pflegerische Interaktion scheint stets allein auf die Bewältigung der Situation ausgerichtet, dies erfolgt scheinbar unabhängig von den persönlichen Bedürfnissen der Pflegenden. Damit signalisieren die Lehrenden – und die Lernenden in Deutschland übernehmen diese Perspektive – ein Verständnis von Kompetenz, welches in der individuellen Voraussetzung mündet, persönliche Bedürfnisse zugunsten der Bewältigung von pflegerischen Situationen zurückzustellen und die volle Aufmerksamkeit auf die fachgerechte Beurteilung und Koordination der Pflegeintervention zum Wohl des Patienten einzusetzen. Auch in den Interviewaussagen der Lernenden spiegelt sich dieses Kompetenzbild:

„Also es gibt die, die das wunderbar unter einen Hut bringen. Also, das sind dann wirklich die paar, die schnell und effizient arbeiten, aber dabei nicht ein Gefühl von Hektik oder Stress oder halt auch dem Patienten irgendwie vermitteln, dass die eigentlich keine Zeit für den haben, sondern das doch irgendwie durch kleine Gesten oder gute Zeiteinteilung es schaffen, das unter einen Hut zu bringen und dann halt trotzdem noch qualitativ zu pflegen.“ (Studdeu Stubner, 72)

Mit der in dieser Interviewaussage herausgestellten Metapher „Alles unter einen Hut bringen“ wird die Komplexität pflegerischer Kompetenzanforderungen deutlich. Damit verbunden entsteht die Erwartung des Lernenden, den vielfältigen Anforderungen der pflegerischen Situation gewachsen zu sein. Kompetenz wird interpretiert als die persönliche Bewältigung komplexer pflegerischer Ansprüche, die sich entfalten in einem Spannungsfeld zwischen professionellen, normativen Ansprüchen von Institutionen sowie Gesellschaft und einer Individualperspektive auf den Patienten.

Das Konzept zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz, wie es sich in den deutschen Interviews empirisch ausdifferenziert, betont insbesondere situative Anforderungen pflegerischen Handelns. Kompetenz charakterisiert hierbei Selbstorganisationsdispositionen zur kreativen Lösung komplexer Problemstellungen und ist in dieser Deutung dem Kompetenzbegriff von John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel (2007) sehr nahe. Weitere aus der Literatur herausgestellte allgemeine Definitionscharakteristika können in diesem Zusammenhang als empirisch bestätigt gelten. Insbesondere sei hierbei verwiesen auf die Kompetenzmerkmale: ganzheitliches Handlungspotential, Subjektorientierung (hier bezogen auf den Patienten) und Situations- und Kontextbezug (vgl. Bonse-Rohmann et al. 2008; Kaufhold 2006). Das deutsche Kompetenzverständnis, wie es in der hier besprochenen Studie mit Blick auf Lehrende und Lernende in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung herausgestellt werden konnte, lässt allerdings eine Kompetenzentwicklung hinsichtlich Selbstreflexion und Stärkung der zukünftig Pflegenden als selbstbestimmte, mündige Fachkraft, die auch eigene Grenzen anzuerkennen mag, vermissen. Demgegenüber richtet sich die dispositionale Begriffsdeutung in der Schweiz deutlicher auf eine auf persönliche Abgrenzung ausgerichtete Sichweise zu pflegespezifischer Kompetenzentwicklung.

4.1.2 Dispositionaler Voraussetzungsdiskurs im Fokus persönlicher Positionierung (Schweiz)

In der Schweiz werden Kompetenzen als dispositionaler Voraussetzungsdiskurs im Kontext der Befähigung zur persönlichen Positionierung gestellt. Entgegen der in Deutschland vorherrschenden dispositionalen Voraussetzung zur Bewältigung situativer Problemstellungen, betont das Konzept zum Verständnis pflegerischer Kompetenz in der Schweiz die Stärkung der Persönlichkeit. In diesem Zusammenhang fokussieren pflegespezifische Kompetenzen auf die Herausbildung eines individuellen Ressourcenpotentials der Pflegenden, welches zur persönlichen Positionierung auffordert. Hierbei werden persönliche und berufspolitische Abgrenzungsbefähigungen gestärkt. Das Verständnis zu pflegespezifischer Kompetenz rekurriert somit auf einen intrapersonalen Klärungsprozess zur Entwicklung und Stärkung der Persönlichkeit. Berufspolitische und auch persönliche Abgrenzungstendenzen werden in diesem Rahmen als Ressourcen des Einzelnen angesehen und in der reflexiven Auseinandersetzung der Pflegenden mit sich selbst unterstützt. Die Bildungsinitiativen zielen hierfür insbesondere auf Prozesse der Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Pflegespezifische Kompetenzentwicklung wird folglich in der Schweiz gedeutet als dispositionale Voraussetzung zur Anerkennung und Stärkung der individuellen Ressourcen und zur Achtung persönlicher Grenzen (vgl. Dütthorn 2014). Die folgende Interviewaussage einer Studierenden aus der Schweiz betont in diesem Kontext das pflegeberufliche Kompetenzverständnis, welches auf persönliche Abgrenzungsstrategien fokussiert.

„Also[…], mir kommt es manchmal so vor, dass wir Pflegende immer so alles schlucken müssen, was die Patienten sagen. Man muss immer freundlich sein, man sollte kein Ekel haben, es sollte alles normal sein. Und es ist ja auch normal, dass wir Pflegende uns vor gewissen Situationen ekeln, und ich denke, wir können das auch mal kommunizieren.“ (Studschwi Grasserli, 132)

Pflegespezifische Kompetenzen, wie sie in den Interviewaussagen der Lehrenden und Lernenden aus der Schweiz zum Ausdruck gebracht werden, betonen die Entwicklung zur persönlichen Positionierung. Damit drückt sich ein Verständnis zu Kompetenz aus, welches als Voraussetzung gedeutet wird zur Anerkennung und Stärkung der persönlichen Ressourcen. Entgegen dem dispositionalen Kompetenzverständnis in Deutschland, welches nahezu uneingeschränkt die Bewältigung jeglicher Pflegesituationen postuliert, mündet dieser ressourcenorientierte Kompetenzansatz der Schweiz in die vornehmliche Anerkennung und Achtung persönlicher Grenzen. Hierbei tritt die Bewältigung professioneller, berufspolitischer und auch individueller Abgrenzungsstrategien in den Fokus der Kompetenzdeutung.

„Auch in sich gut schauen, ist auch eine Anforderung, dass man sich nicht – ähm, sich gut schauen, also dass man auch auf sich Rücksicht nimmt. […] Also ich muss ja auch, wenn es mir nicht gut geht oder nicht mehr gut geht, weil ich einfach alle Ressourcen, die ich habe in die Pflege stecke, nützt das genau niemanden.“ (Studschwi Kopecki, 92-94)

Damit fokussiert das Konzept zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz in der Schweiz auf einen intrapersonalen Aushandlungsprozess zwischen persönlichen Ressourcen und professionellen Pflegeaufgaben. Die Fähigkeit zur persönlichen Positionierung unter Anerkennung von individuellen Begrenzungen erhält in diesem Balanceakt stets den Vorrang (vgl. Dütthorn 2014).

4.2 Konstrukt Kompetenz als normativer Ergebnisdiskurs (Schottland)

Die schottischen Interviewdaten verweisen, im Gegensatz zu den oben explizierten Kompetenzdeutungen als dispositionale Voraussetzung zum pflegerischen Handeln, auf einen davon grundsätzlich abweichenden Kompetenzbegriff: Kompetenzen werden hierbei als Lernergebnisse gedeutet, die unmittelbar in der Pflegesituation durch entsprechende Handlungen zum Ausdruck kommen. Im Rahmen dieses normativ-funktionalen Ergebnisdiskurses repräsentieren pflegespezifische Kompetenzen klinische Tätigkeitsanforderungen. Folglich werden zur Kompetenzbeurteilung Fertigkeitsdarbietungen zu standardisierten Tätigkeitsanforderungen an idealtypische pflegerische Handlungsabläufe in der Pflegepraxis herangezogen: Kompetenzen sind direkt beobachtbar und werden in diesem Deutungshorizont der Performanz gleichgesetzt. Kompetenzstandards lassen sich determinieren und anhand von normativen Kriterien im praktischen Handlungsvollzug direkt bestimmen. Im Folgenden Zitat eines schottischen Lehrenden wird diese Begriffsdeutung zum Kompetenzbegriff deutlich:

„I mean, competence as I suppose is being able to actually do the task, they´re are given to do. You know that could be doing a wound dressing, it could be admitting a patient, it could be doing a blood pressure etc. ... It could be any those skills.“ (Lescot Cunningham, 77)

Dieses empirisch herausgestellte Konzept zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz steht in einem normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs und fokussiert dabei auf die Bewältigung von klinischen Tätigkeitsanforderungen. Damit gilt der für die angelsächsische Literatur herausgestellte behavioristische Kompetenzansatz als empirisch begründet (vgl. Cowan et al. 2005; Davis et al. 2007). Ein normativ-funktionaler Ergebnisdiskurs zur Beschreibung pflegespezifischer Kompetenzen blendet damit persönlichkeitsbildende Strukturen der Individuen völlig aus, alle Lernenden werden in ihrer Kompetenzentwicklung gemäß der zugrunde gelegten Minimalstandards bemessen. Die positive Beurteilung dieser Tätigkeitsstandards sichert dabei die rechtskonforme Zuständigkeit berufspraktischer Tätigkeitsaufgaben. Pflegespezifische Komplexitäten sowie emotionsbetonte Elemente pflegerischer Interaktion zwischen Pflegenden, Angehörigen, anderen Berufsgruppen und den Patienten bleiben dabei ausgeblendet. Ferner finden situationsspezifische Ausprägungen pflegerischer Interaktion, wie sie durch individuelle Bedarfe der Patienten und Angehörigen oder durch veränderte Rahmenbedingungen den Pflegealltag mehrheitlich bestimmen, in diesem normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs keine Anerkennung. In diesem Deutungshorizont wird ein funktionales Ausbildungsverständnis nahegelegt, etwa man könne pflegerische Maßnahmen in standardisierten Interventionsroutinen bewältigen. Damit erweisen sich diese empirischen Befunde als anschlussfähig an die Kritik von McMullen und Kollegen (2003), die jene unberücksichtigten Unwägbarkeiten in beruflichen Handlungssituationen im angelsächsisch-behavioristischen Kompetenzverständnis beklagen. Diese Problematik zeichnet sich auch im Datenmaterial ab und wird von den schottischen Lehrenden kritisch hinterfragt. In diesem Zusammenhang verdeutlichen die empirischen Befunde aus Schottland, dass für die Interviewpersonen ein Kompetenzbegriff im normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs allein zur Darstellung pflegespezifischer Charakteristika nicht ausreicht.

Die entstandene terminologische Lücke zwischen funktionalem Kompetenzbegriff und persönlichkeitsgebundenen Konzeptualisierungen situativer pflegerischer Interaktion wird im schottischen Sprachraum durch das Konzept Caring geschlossen. Damit wird der normativ-funktionale Kompetenzbegriff um das persönlichkeitsgebundene Konzept des Caring erweitert. Für die schottischen Interviewdaten zeigt sich ausnahmslos, dass die Konzepte zur normativ-funktionalen Kompetenz und des personengebundenen Caring als pflegespezifische Elemente einer professionellen Pflege zusammengedacht werden müssen. Das folgende Zitat verdeutlicht diese herausgestellte Verbindung zwischen normativ-funktionaler Kompetenz und personengebundenen Caring.

„I think you ... you can learn how you´re supposed to act, but that is different to being natural and already being within. And nursing is not all about clinical skills I think, it is much more about caring for the person and making sure that their needs are being met emotionally as well.“ (Studscot Smith, 117)

Es zeigt sich empirisch, dass erst in der ergänzenden terminologischen Bezugnahme auf das Konzept Caring die Komplexität pflegespezifischer Realitäten abgebildet werden kann. Das Konzept Caring verweist hierbei auf personengebundene emotionsbetonte Elemente, Wertvorstellungen und professionelle Attribute, die zur Bewältigung multidimensionaler pflegerischer Situationen erforderlich sind. Diese dem Konzept Caring zugeordneten personengebundenen Eigenschaften lassen sich im normativ-funktionalen Verständnis des schottischen Kompetenzbegriffs allein nicht darstellen.

4.2.1 Exkurs zum Begriff Caring in der englischsprachigen Literatur

Die hier empirisch hervorgehobene Bedeutung des Konzeptes Caring zur Beschreibung personengebundener, pflegespezifischer Professionsanforderungen wird, das kritisieren die schottischen Lehrenden in dieser Studie, im Rahmen einer standardisierten Abbildung von Lernergebnissen in den britischen Bildungsprozessen weitestgehend ignoriert. Diskurse zum Begriff Care bzw. Caring haben eine lange Tradition im englischsprachigen Bildungsraum (vgl. Mackintosh 2012; Smith 2012). In der überarbeiteten Ausgabe „The Emotional Labour of Nursing Revisited“ zeichnet Smith (2012) die historische Begriffsgeschichte sowie unter Bildungspolitikern vorherrschende mangelnde Akzeptanz des Konzeptes Care nach. In den 1980er Jahren entwickelten sich in Großbritannien kontroverse Diskurse, bei denen das Konzept Care vorwiegend als naturgemäß weibliche Eigenschaft der Pflegearbeit stereotypisiert und infolge dessen abgewiesen wurde. Gleichzeitig erlangten die akademischen Professionalisierungsbestrebungen mit ihrer wissenschaftsorientierten, normativen Kompetenzausrichtung stärkere Popularität. In Folge dessen wurde ein rational-normativ geprägter Kompetenzbegriff einem emotional besetzten Konzept des Caring gegenübergestellt. Care wurde hierbei verstärkt mit weniger als professonell anerkanntenTätigkeitsbereichen der Helferberufe assoziiert (vgl. Smith 2012). Eine resultierende systembedingte Reduktion pflegerischer Arbeit auf technisch-funktionale Kompetenzbereiche, die mit der frühzeitigen britischen Akademisierung der Pflege in den 80er Jahren einherging, stieß allerdings in dieser Studie bei den interviewten Lernenden in Großbritannien auf größeren Unmut:

„Students felt frustrated when the system prevented them from caring, a feeling compounded in the 2000s by the combined effects of the target-driven culture and clinical learning objectives to become technically competent nurses. Health care assistants (HCAs) rather than students were the primary givers of personal care while students aspired to being competent in the technical tasks of being becoming a registered nurse which potentially prevented them from seeing holistic care as part of their learning trajectory“ (vgl. Smith 2012, 184).

Anhand dieser historischen Betrachtungen wird die in dieser Studie erkennbare Differenzierung der Konzepte Kompetenz und Caring verständlich. Die historisch bedingte Dichotomie zwischen funktional-technischer Professionalität und emotionsbetonter, situationsorientierter Pflegearbeit (Care) wird von den schottischen Interviewpartnern dieser Studie vielfach beklagt. Nicht nur die Studierenden, sondern auch und insbesondere die Lehrenden betonen die Zusammengehörigkeit und unmittelbare Verbindung der Konzepte Kompetenz und Caring als pflegespezifische Elemente professionellen, pflegerischen Handelns.

4.3 Zusammenführung der Ergebnisse

Zusammenfassend verweisen die empirischen Daten der ländervergleichenden Studie auf zwei grundsätzlich differente Diskurse zum Begriffsverständnis pflegespezifischer Kompetenz:

- In Schottland stehen Deutungen zum Begriff Kompetenz in einem normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs. Darin spiegeln sich Kompetenzen als beobachtbare Pflegehandlungen standardisierter, klinischer Tätigkeitsanforderungen. Kompetenz wird damit dem Konzept Performanz gleichgesetzt. Dieses normativ-funktionale Verständnis zu pflegespezifischer Kompetenz wird darüber hinaus um ein persönlichkeitsgebundenes Konzept des Caring ergänzt. Dabei werden die Konzepte normativ-funktionaler Kompetenz und persönlichkeitsgebundenen Caring als pflegespezifische Elemente einer professionellen Pflege zusammengedacht. Damit gilt der Kompetenzbegriff in einem normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs allein für die Darstellung pflegespezifischer Charakteristika als unzureichend.

- Demgegenüber verweisen die Daten aus der Schweiz und aus Deutschland auf einen disposptionalen Voraussetzungsdiskurs, welcher die Konzepte Kompetenz und Performanz unterscheidet. In diesem Begriffsverständnis repräsentieren Kompetenzen persönlichkeitsbedingte Voraussetzungen, die ein Individuum zur situationsabhängigen Problemlösung befähigen. Die Kompetenz selbst ist als Disposition nicht unmittelbar zu erfassen, sondern erst retrospektiv über problemlösende Handlungen, die als Performanz gelten, rekonstruierbar. Innerhalb dieses dispositionalen Voraussetzungsdiskurses lassen sich für die Länder Schweiz und Deutschland differenzierte Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz unterscheiden.

In der Schweiz fokussieren Kompetenzen auf die Herausbildung eines individuellen Ressourcenpotentials der Pflegenden, welches zur persönlichen Positionierung auffordert. Hierbei werden persönliche und berufspolitische Abgrenzungsbefähigungen gestärkt.

In Deutschland betont der Voraussetzungsdiskurs zur Ausbildung pflegespezifischer Kompetenz stärker die Bewältigung situativer Anforderungen pflegerischen Handelns. Dabei richtet sich der Blick auf die Wahrnehmung und Berücksichtigung der Ressourcen des Patienten, personengebundene Ressourcen der Pflegenden hingegen treten dabei in den Hintergrund.

In Tabelle 1 werden die empirisch begründeten Merkmale zu pflegespezifischer Kompetenz im Überblick dargestellt. Darin wird die Inhomogenität zur Verwendung des Begriffes Kompetenz, aus einer pflegspezifischen Perspektive herausgestellt (vgl. Dütthorn 2014).

Tabelle 1: Charakteristika pflegespezifischer Kompetenz aus Perspektive der Länder (vgl. Dütthorn 2014)

| Deutschland | Schweiz | Schottland | |

| Verhältnis Kompetenz und Performanz |

Kompetenz ≠ Performanz |

Kompetenz = Performanz | |

| Kompetenz-verständnis |

Dispositional |

Normativ-funktional | |

| Diskurs zum Kompetenz-begriff |

Voraussetzungsdiskurs |

Ergebnisdiskurs | |

| Fokussierung | Fokus situative Anforderungen | Fokus persönliche Positionierung | Fokus klinische Tätigkeitsanforderungen |

|

Charakteristika zum Kompetenz-begriff |

- Situative Bewältigung pflegerischer Anforderungen - Disposition zum selbstorganisierten Handeln - Situations- und Kontextbezug - Blick richtet sich auf die Bewältigung der Pflegesituation |

- Individuelles Vermögen der Person als Ressourcenpotential - Persönliche Abgrenzung - Intrapersonaler Aushandlungsprozess - Blick richtet sich vorwiegend auf die Ressourcen und Grenzen der pflegenden Person |

- Minimalstandards - Funktionale Tätigkeits-anforderungen - Gebunden an klin. Praxiserfahrungen - Care als ergänzendes Konzept persönlich-keitsgebundener Eigenschaften |

| Funktion von Kompetenz | - Selbstorganisierte Bewältigung komplexer pflegerischer Handlungen in interaktionalen Aushandlungsprozessen | - Persönlichkeitsentwicklung zur individuellen und berufspolitischen, Positionierung |

- Sicherstellung von Minimalstandards zu pflegerischen Tätigkeiten - Übertragung rechtmäßiger Zuständigkeit |

5 Diskussion und Ausblick

Die in diesem Beitrag vorgestellten (Teil-)Ergebnisse entstammen einer qualitativen Studie zu pflegespezifischen Kompetenzen im europäischen Bildungsraum (vgl. Dütthorn 2014). Dabei gelten die explizierten empirischen Befunde, die nach dem Forschungsstil der Grounded-Theory-Methodologie zu einer gegenstandsverankerten Theoriebildung mittlerer Reichweite beitragen (vgl. Charmaz 2011; Breuer 2009), zunächst ausschließlich für die in der Studie befragten Lehrenden und Lernenden aus den Ländern Schottland, Schweiz und Deutschland. Obschon die Erkenntnisse in erster Linie die soziale und pflegeberufliche Wirklichkeit der hier befragten Interviewpartner widerspiegeln, verdeutlichen sie doch auch bedeutsame empirische Tendenzen, die es durch weitere Forschungsarbeiten zu fundieren gilt. Im Folgenden werden Implikationen dieser Befunde auf das eingangs herausgehobene europäische Ziel der transparenten und gleichwertigen Darstellung europäischer Bildungsabschlüsse innerhalb eines gemeinsamen europäischen Referenzrahmens diskutiert.

Dieser Artikel leistet mit Blick auf bildungspolitische Rahmenbedingungen und institutionelle Anforderungen an Ausbildungsstrukturen einen Beitrag zur ausstehenden empirischen Fundierung landesspezifischer Konzepte zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz.

Entgegen den Bestrebungen der Europäischen Kommission zur Etablierung eines einheitlichen europäischen Referenzrahmens für die Abbildung nationaler kompetenzorientierter Lernergebnisse (vgl. EU 2008b) verweisen die empirischen Befunde der hier dargestellten Studie auf zwei in den Ländern vorherrschende und voneinander grundsätzlich abweichende Diskurse zum Begriff Kompetenz. Eine nach dem Subsidiaritätsprinzip angemahnte Anerkennung landesspezifischer Konzepte und eine gleichzeitig vergleichbare Darstellung von Kompetenzen in einem übergeordneten Referenzrahmen erscheinen nach diesen empirischen Befunden ausgeschlossen. Demzufolge kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Konstrukt Kompetenz in allen europäischen Ländern auf vergleichbare Begriffsverständnisse aufbaut.

Empirisch zeigt sich in diesem Beitrag, dass in Schottland der Begriff Kompetenz im Verständnis eines normativ-funktionalen Ergebnisdiskurses gestellt wird, während in Deutschland und der Schweiz dispositionale Voraussetzungsdiskurse mit dem Konstrukt der Kompetenz assoziiert werden. Es wäre zu eruieren, inwieweit sich weitere Verständnisse zum Kompetenzbegriff in anderen Ländern der EU empirisch erfassen lassen oder den in dieser Studie erschlossenen Kompetenzdiskursen zugeordnet werden können.

Diese empirischen Erkenntnisse bestätigen die kritischen Argumentationen, die den deskriptiv begründeten Qualifikationsrahmen auf europäischer (EQR) und auch nationaler Ebene (DQR) unzureichende terminologische Begründungen und Konkretisierungen anlasten und ihnen damit eine begrenzte Wirkungskraft hinsichtlich der anvisierten Abbildung von europäischen Kompetenzprofilen bescheinigen (vgl. Hülsken-Giesler 2011; Karstens 2010; Deutscher Hochschulverband 2010).

Es wird deutlich, dass es zunehmend empirischer und auch theoriegeleiteter Begründungen zur Verständigung über das Konstrukt Kompetenz bedarf, um aussagefähige bildungsgangübergreifende Vergleichsinstrumente entwickeln zu können. Die Verwendung des Begriffes Kompetenz verlangt nach einer klaren Kontextualisierung. Während Kompetenzen im normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs der Performanz gleichgesetzt werden und anhand von Fertigkeitsbeschreibungen unmittelbar im pflegerischen Handlungsvollzug erfasst werden können, bedarf es beim dispositionalen Voraussetzungsdiskurs einer Differenzierung der Begriffe Kompetenz und Performanz. Letztere kommt in der komplexen Pflegesituation zum Ausdruck und ermöglicht dabei über indirekte Deutung erst die Zuschreibung von Kompetenz. Im Verständnis dieses Vorrausetzungsdiskurses stellen Kompetenzen die Disposition einer Person heraus, sie bezeichnen also das Potential eines Individuums zur komplexen Problemlösung. Inwiefern diese Befähigung tatsächlich im konkreten Handlungsvollzug zum Einsatz gebracht wird, vermag der Kompetenzbegriff im Deutungskontext eines dispositionalen Voraussetzungsdiskurses nicht zu erfassen. Aufgrund dieser indirekten Abbildung von Kompetenz als Disposition bedarf es einer weiterführenden Entwicklung und Evaluation von Erhebungsinstrumenten zum adäquaten Darstellen von Dispositionen einer Person. Im Europäischen Qualifikationsrahmen jedenfalls findet der Kompetenzbegriff, wie er in einem dispositionalen Voraussetzungsdiskurs verhandelt wird, keine sachgemäße Anerkennung (vgl. Dütthorn 2014).

Ferner bedarf es weiterer ländervergleichender Studien, die die Verwendung des Begriffs Kompetenz prüfen, auch unter Bezugnahme auf quantitative Forschungsansätze. Möglicherweise lassen sich neben dem hier dargestellten dispositionalen Voraussetzungsdiskurs und dem normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs noch weitere Begriffsverwendungen auszeigen. Eine empirische Begründung und theoretische Fundierung der bildungspolitisch eingeforderten Kompetenzdarstellungen in den Curricula aller Qualifikationsbereiche ist vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse dringend geboten.

Abschließend kann resümiert werden, dass die Begriffsverwendung von Kompetenz zum einen expliziert werden muss und zum anderen immer im Kontext der jeweils vorliegenden fachspezifischen Charakteristika zu betrachten ist. Dabei sind immer auch angrenzende terminologische und bereichsspezifische Bezugnahmen zu beachten, wie anhand der in Schottland vorherrschenden terminologischen Erweiterung eines normativ-funktionalen Konzeptes zum Verständnis pflegespezifischer Kompetenz um das personenbezogene Konzept des Caring herausgestellt wurde. Erst eine konkrete empirische Ausdifferenzierung unter Einbezug der jeweiligen Akteure im Handlungsfeld vermag – das konnte in diesem Beitrag gezeigt werden – eine differenzierte Abbildung fachspezifischer Kompetenzen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass Passungsprobleme zwischen bildungspolitischen und bereichsspezifischen Begriffsverwendungen perpetuiert werden und damit einer transparenten Gestaltung europäischer Bildungsprozesse entgegenwirken.

6 Fazit

Dieser Beitrag verweist auf die Inhomogenität der Verwendung des Begriffs Kompetenz. Es wurden zunächst divergente Konnotationen zu Kompetenz im pädagogischen Handlungsfeld herausgearbeitet, die dann in einem empirischen Teil für ein begrenztes Sample von in der Pflege tätigen Lehrenden und Lernenden in den Ländern Schottland, Schweiz und Deutschland Bestätigung fanden. Die Beschreibungen pflegespezifischer Anforderungen, die unter einem normativ-funktionalen Ergebnisdiskurs gestellt sind, erweisen sich dabei als unzureichend. Beispielhaft hierfür gilt die im schottischen Bildungsraum aufgezeigte Begriffserweiterung von Kompetenz im Kontext des normativ-funktionalen Ergebnisdiskurses um das Konzept des personengebundenen Caring. Die Bezugnahme auf Kompetenz im normativ-funktionalen Setting allein führt für Schottland zu einer stark reduzierten Darstellung pflegerischer Verrichtungstätigkeiten, die der Realität der schottischen Pflege und damit auch Ausbildungspraxis nicht gerecht wird. Damit wäre die sinnstiftende Verwendung des Begriffs Kompetenz zur europäischen Abbildung pflegespezifischer Qualifikationsanforderungen generell zu hinterfragen. Es gilt theoretisch wie auch empirisch zu prüfen, ob sich nicht geeignetere Konzepte bzw. terminologische Verständnisse zur vergleichbaren Abbildung von Lernergebnissen bewähren, die sich hinsichtlich ihrer Bedeutung in den verschiedenen europäischen Ländern konsentieren lassen.

Literatur

Arnold, R./Schüssler, I. (2001): Entwicklung des Kompetenzbegriffs und seine Bedeutung für die Berufsbildung und die Berufsbildungsforschung. In: Franke, G. (Hrsg.): Komplexität und Kompetenz. Bielefeld, 52-74.

Annen, S. (2012): Anerkennung von Kompetenzen. Kriterienorientierte Analyse ausgewählter Verfahren in Europa. Bielefeld.

Bohlinger, S. (2008): Kompetenzentwicklung für Europa. Wirksamkeit europäischer Politikstrategien zur Förderung von Kompetenzen in der beruflichen Bildung. Opladen, Farmington Hills.

Bolder, A. (2010): Arbeit, Qualifikation und Kompetenzen. In: Tippelt, R./Schmidt, B. (Hrsg.): Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden, 813-843.

Bonse-Rohmann, M./Hüntelman, I./Nauerth, A. (Hrsg.) (2008): Kompetenzorientiert prüfen. Lern- und Leistungsüberprüfungen in der Pflegeausbildung. München, Jena.

Breuer, F. (2009): Reflexive Grounded Theory: Eine Einführung für die Forschungspraxis. Wiesbaden.

Charmaz, K. C. (2011): Den Standpunkt verändern: Methoden konstruktivistischer Grounded Theory. In: Mey, G./Mruck, K. (Hrsg.): Grounded Theory Reader. 2. aktualisierte und erweiterte Aufl., Wiesbaden, 181-206.

Cowan, D. T./Norman, I./Coopamah, V. P. (2005): Competence in nursing practice. A controversial concept – a focused review of literature. In: Nurse Education Today. Vol. 25, 355-362.

Davis, R./Turner, E./Hicks, D./Tipson, M. (2007): Developing an integrated career and competency framework for diabetes nursing. In: Journal of Clinical Nursing. Vol. 17, 168-174.

Darmann-Finck, I. (2009): Interaktionistische Pflegedidaktik. In: Olbrich, C. (Hrsg.): Modelle der Pflegedidaktik. München, 1-22.

Deutscher Hochschulverband (2010): Zur Einführung eines deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen. Resolution des 60. DHV-Tages. In: Beilage für Mitglieder. Vol. 5/10, 23-24. Online: http://www.hochschulverband.de/cms1/778.html (08.12.2014).

Dütthorn, N. (2014): Pflegespezifische Kompetenzen im europäischen Bildungsraum. Publikationsreihe Pflegewissenschaft und Pflegebildung. Band 8. Göttingen.

Dütthorn, N. (2010): Kooperation im Handlungsfeld Palliative Care: Bedingungen und Anforderungen an ein integratives Kompetenzkonzept. In: Marzinzik, K./Nauerth, A./Walkernhorst, U. (Hrsg.): Kompetenz und Kooperation im Gesundheits- und Sozialbereich. Münster, 127-139.

Erpenbeck, J./ Rosenstiel, L. von (2007): Vorbemerkung zur 2. Auflage und Einführung. In: Erpenbeck, J./ Rosenstiel, L. von (Hrsg.): Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis. 2.Aufl., Stuttgart, XI-XLVI.

Ertl, H./Sloane, P. F. E. (2005): Einführende und zusammenführende Bemerkungen: Der Kompetenzbegriff in internationaler Perspektive. In: Ertl, H./Sloane, P. F. E. (Hrsg.): Kompetenzerwerb und Kompetenzbegriff in der Berufsausbildung in internationaler Perspektive. Paderborn, 4-20.

EU, Europäische Gemeinschaften (2008a): Der Europäische Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen (EQR). Broschüre.

Online: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_de.pdf (08.02.2015).

EU, Europäische Kommission (2008b): Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Explaining the European Qualification Framework for Lifelong Learning. Online: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/brochexp_bg.pdf(08.02.2015).

Evers, T. (2009): Kompetenzprofile der beruflichen Praxis – Methoden zur empirischen Analyse. In: Walkenhorst, U./Nauerth, A./Bergmann-Tyacke, I./Marzinzik, K. (Hrsg.): Kompetenzentwicklung im Gesundheits- und Sozialbereich. Bielefeld, 167-179.

Fichtmüller, F./Walter, A. (2007): Pflegen lernen: Empirische Begriffs und Theoriebildung zum Wirkgefüge von Lernen und Lehren beruflichen Pflegehandelns. Göttingen.

Franke, G. (2005): Facetten der Kompetenzentwicklung. Bielefeld.

Gieseke, W. (2009): Lebenslanges Lernen und Emotionen. Wirkungen von Emotionen auf Bildungsprozesse aus beziehungstheoretischer Perspektive. 2., unveränderte Aufl., Bielefeld.

Gnahs, D. (2007): Kompetenzen – Erwerb, Erfassung, Instrumente. Bielefeld.

Gnahs, D. (2010): Kompetenzen – Erwerb, Erfassung, Instrumente. 2. Aufl., Bielefeld.

Hülsken-Giesler/M. et al. (2010): Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge – eine Initiative zur Weiterentwicklung der hochschulischen Pflegebildung in Deutschland. In: Pflege & Gesellschaft: Zeitschrift für Pflegewissenschaft. Jg. 15, H 3, 216-236.

Hülsken-Giesler, M. (2011): Qualifikationsrahmen in der Pflege – zwischen politischem Telos und fachwissenschaftlichen Anforderungen. In: bwp@. Spezial5 – HT 2011, FT 14, 1-13.

Hülsken-Giesler, M. (2013): Hochschuldidaktik – eine Einführung. In: Ertl-Schmuck, R./Greb, U. (Hrsg.) Pflegedidaktische Handlungsfelder. Weinheim, Basel, 66-89.

Hülsken-Giesler, M./Korporal, J. (2013) (Hrsg.): Fachqualifikationsrahmen Pflege für hochschulische Bildung. Berlin.

Karstens, U. (2010): Deutscher Qualifikationsrahmen: Erprobung und Kritik. In: Information Technology. Vol. 52(3), 173-176.

Kaufhold, M. (2006): Kompetenz und Kompetenzerfassung. Analyse und Beurteilung von Verfahren der Kompetenzerfassung. Wiesbaden.

Kaufhold, M. (2009): Rahmenbedingungen der Kompetenzerfassung. In: Walkenhorst, U./Nauerth, A./Bergmann-Tyacke, I./Marzinzik, K. (Hrsg.): Kompetenzentwicklung im Gesundheits- und Sozialbereich. Bielefeld, 91-100.

Kirchhof, S. (2007): Informelles Lernen und Kompetenzentwicklung für und in beruflichen Werdegängen. Münster, New York, München, Berlin.

Kultusministerkonferenz (KMK) (2007): Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz (KMK) für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe. Bonn: Sekretariat der KMK.

Online: http://www.kmk.org./doc/pub/handreich.pdf (18.05.2014).

Mackintosh, C. (2000): “Is there a place for ‘care‘ within nursing?” In: International Journal of Nursing Studies. Vol. 37, 321-327.

McMullen, M. et al. (2003): Portfolios and assessment of competence: a review of literature. In: Journal of Advanced Nursing. Vol. 41(3), 283-294.

Mey, G./Mruck, K. (2010): Grounded-Theory-Methodologie. In: Mey, G./Mruck, K. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden, 614-626.

Meyer, R. (2006): Besiegelt der Europäische Qualifikationsrahmen den Niedergang des deutschen Berufsbildungssystems? In: bwp@. Nr. 11, 1-19.

Milligan, F. (1998): Defining and assessing competence: the distraction of outcomes and the importance of educational process. In: Nurse Education Today. Vol. 18, 273-280.

Münk, D./Reglin, T. (2009): Theorie und Praxis der Kompetenzfeststellung im Betreib – Status quo und Entwicklungsbedarf. In: Münk, D./Severing, E. (Hrsg.): Theorie und Praxis der Kompetenzfeststellung im Betrieb – Status quo und Entwicklungsbedarf. Bielefeld, 5-17.

Nursing and Midwifery Council (NMC) (2010): Standards for Pre-Registration Nursing Education. London.

Pätzold, G. (1999): Berufliche Handlungskompetenz. In: Kaiser, F.-J./Pätzold, G. (Hrsg.): Wörterbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn.

Roth, H. (1976): Pädagogische Anthropologie. Entwicklung und Erziehung, Grundlagen einer Entwicklungspädagogik. Band 2., 2. Aufl., Hannover.

Sahmel, K.-H. (2009): Kompetenz und Pflegebildung. In: Sahmel, K.-H. (Hrsg.): Pflegerische Kompetenzen fördern. Pflegepädagogische Grundlagen und Konzepte. Stuttgart, 7-26.

Smith, P. (2012): The emotional labour of nursing revisited. 2nd edition, New York.

Straka, G. A. (2005): Die KMK-Handreichungen zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen – eine kritische Reflexion zum zehnten Jahrestag. In: Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Nr. 8, 1-15.

Straka, G. A./Macke, G. (2003): Handlungskompetenz und Handlungsorientierung als Bildungsauftrag der Berufsschule – Ziel und Weg des Lernens in der Berufsschule? In: BiBB BWP. 4/2003, 43-47.

Vonken, M. (2011): Kritische Anmerkungen zum Kompetenzbegriff. In: Bethschneider, M./Höhns, G./Münchhausen, G. (Hrsg.): Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung. Bielefeld, 21-32.

Weber, S. (2005): Kompetenz und Identität als Konzepte beruflichen Lernens über die Lebensspanne. In: Gonon, P./Klauser, F./Nickolaus, R./Huisinga, R. (Hrsg.): Kompetenz, Kognition, und neue Konzepte der beruflichen Bildung. Wiesbaden, 9-24.

Witzel, A. (2000): Das Problemzentrierte Interview. In: Forum Qualitative Social Research. Vol. 1(1), Art. 22. Online: http://www.qualitative –research.net/fqs. (07.07.2012).

Zitieren des Beitrags

Dütthorn, N. (2015):Pflegespezifische Kompetenzen im europäischen Bildungsraum – eine empirische Studie zur Inhomogenität des Kompetenzbegriffs.In: bwp@ Spezial 10 – Berufsbildungsforschung im Gesundheitsbereich, hrsg. v. Weyland, U./Kaufhold, M./Nauerth, A./Rosowski, E., 1-22. Online: http://www.bwpat.de/spezial10/duetthorn_gesundheitsbereich-2015.pdf (19.11.2015).