Titel:

Berufliche Bildung in den Medienberufen – Medien in der beruflichen Bildung

Beitrag von Marion GODAU (Universität Vechta)

Unsere hoch entwickelte Informationsgesellschaft verlangt Schlüsselkompetenzen, problemlösende Soft Skills wie Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Querdenken, Imaginationsfähigkeit, Denken in Prozessen und Kontexten, Durchhaltevermögen, Teamgeist, Projektorientierung und interdisziplinäres Arbeiten. Diese Qualifikationen gehören seit jeher in die Berufsausbildung von Designern. Als Designpädagogik werden diese zukunftsrelevanten Kompetenzen zunehmend im Schulunterricht und in außerschulischen Institutionen vermittelt. Auch die Berufliche Bildung im Mediendesign kann von Designpädagogik profitieren. Eigene Entwürfe zu bearbeiten und den theoretischen Hintergrund von Design zu beleuchten bietet positive Effekte wie die Einübung von divergentem Denken, Designbewertungskompetenz, die Bewusstmachung soziokultureller Divergenzen und durch den Lebensweltbezug motiviert zu sein zu gestalten. Für die Berufliche Bildung in Mediendesign und Designtechnik kann Designpädagogik vermitteln, empfängerorientiert zu agieren, eine Haltung, etwa zu Gestaltungsproblemen und potentiellen Konflikten zu entwickeln, das Sinnes-Sensorium zu schärfen, sich einen Gestaltungsfundus anzueignen, in Kontexten zu denken und schließlich Seismograph für zukunftsrelevante Phänomene zu sein.

2008 meldete die Schweizer Börse 3000 Finanztransaktionen pro Sekunde. 1996 waren es noch 45 pro Sekunde (BRANDEINS 2010, 105). Die Anzahl der Finanztransaktionen hat sich also in 12 Jahren versiebenundsechzigfacht.

Es liegt auf der Hand, dass sich nicht nur die Menge an Daten und Aktionen, sondern auch die Menge an abrufbarem Wissen vervielfacht hat. Gleichwohl werden die Verfallsfristen von Faktenwissen immer kürzer. Unsere hoch entwickelte Informationsgesellschaft verlangt stattdessen Schlüsselkompetenzen wie problemlösendes Denken und Handeln, das Denken in Prozessen und Kontexten, kreatives Handeln, Eigeninitiative, Kommunikationsvermögen und interdisziplinäres Arbeiten. Folgerichtig schätzen viele Unternehmen bei ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht mehr allein Wissen in Form von „Hard Skills“, den fachlichen Qualifikationen, Fremdsprachen oder Computerkenntnissen, sondern „Soft Skills“, etwa die Fähigkeit Netzwerke zu nutzen oder interdisziplinär zu denken. Diese Unternehmen haben nach JAMES SKONE, Designpädagoge und Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien, erkannt, dass jene Soft Skills Wettbewerbsvorteile bringen, „weil Erfolg und Misserfolg in der Konkurrenz von Menschen, Unternehmen und Nationen immer stärker von Fähigkeiten abhängen und immer weniger von materiellen Ressourcen" (SKONE 2003). Was Unternehmen suchen ist sogenannte Innovationsfähigkeit, die mit Hilfe von Soft Skills ausgebildet werden soll.

Zu den „weichen“ Basisqualifikationen gehören auch Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Querdenken, Imaginationsfähigkeit, Denken in Prozessen und Kontexten, Durchhaltevermögen, Teamgeist, Projektorientierung sowie interdisziplinäres Arbeiten. Die von Unternehmen gewünschte Innovationsfähigkeit erfordert sowohl Fantasie, als auch Strategie. Imagination, Neugier und Experimentierlust generieren eine Vision oder Idee, die dann durch Zieldefinition, Wissensbeschaffung, Analyse und Denkflexibilität idealerweise zu einer außergewöhnlichen Lösung führt.

Wer nach Innovation strebt, sieht Veränderung als positive Herausforderung an. Sie ist keine Frage von Technologie, sondern vielmehr eine Geistes- und Wertehaltung, ein neugieriger, kreativer Umgang mit Problemstellungen. Kreativ zu denken wiederum kann in Schulfächern wie Kunst und Werken auf vielfältige Weise vermittelt werden und nutzt nicht nur späteren Künstler/-innen, sondern wird in immer mehr Berufen gefordert. Kreatives Querdenken ist demnach der Treibstoff für einen zukunftsrelevanten Innovationsmotor.

Die beschriebenen Qualifikationen werden seit jeher in der Berufsausbildung von Designern vermittelt. Es liegt also nahe, sich an diesem Berufsfeld zu orientieren. In Großbritannien wird dies bereits in den Schulfächern „Design and Art“ und „Design and Technology“ praktiziert. Im deutschsprachigen Raum entstand in den 1990er Jahren die Disziplin „Designpädagogik“, die sich mit der Vermittlung von praktischen und theoretischen designrelevanten Elementen beschäftigt. Designpädagogik erforscht, wie eine Designlehre inhaltlich und methodisch strukturiert sein sollte und welche pädagogischen Ergebnisse mit Designunterricht erzielt werden könnten (siehe auch GODAU 2003; erste Ergebnisse aus dem Schulunterricht in: GODAU/ REMMERS 2007).

Im deutschsprachigen Raum wird Designpädagogik an der Universität für Angewandte Kunst in Wien sowie der Universität Vechta gelehrt. Deutschlandweit einzigartig bietet die Universität Vechta seit 2003 im polyvalenten Bachelor-Studienfach „Designpädagogik“ Basiswissen für die Vermittlung von Design und seiner gestalterischen Grundlagen (z.B. Entwurfskompetenzen in Grafik- und Produktdesign) an, sowohl für den schulischen als auch für den außerschulischen Bereich, wie etwa im Museum oder in sozialen Einrichtungen.

Im Sinne der Designpädagogik werden dabei explizit keine Designer ausgebildet. Das Studium ist durch eine enge Verbindung von Theorie und Praxis gekennzeichnet. Grundprinzipien zwei- und dreidimensionaler Gestaltung und handwerklich-technische Verfahren gehören ebenso zu den Lehrinhalten wie Entwurfsmethoden, Präsentationstechniken oder der kreative Umgang mit neuen Medien. Designer und Didaktiker vermitteln das projektorientierte Arbeiten und untersuchen in interdisziplinären Prozessen Aspekte von Design, Architektur, Medien, Bildender Kunst und ästhetischer Bildung. Neben der persönlichen Spezialisierung haben Studierende die Chance, das Arbeiten im Team zu professionalisieren. Im einzelnen besteht das Studium der Designpädagogik in Vechta, das nicht primär auf das Lehramt bezogen ist, aus sechs Lehrelementen:

Die Regelstudienzeit dieses Bachelor-Studiengangs beträgt sechs Semester in Kombination mit einem weiteren Fach und ist die Voraussetzung für den Studiengang Designpädagogik im Master of Education "Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder Lehramt für Realschulen" oder aber für einen anderen Master-Studiengang aus dem Bereich Gestaltung und/oder Vermittlung.

Das Ziel, den Studierenden einerseits zukunftsrelevante Basiskompetenzen anhand gestalterischer Bildung nahe zu bringen und sie andererseits zur Vermittlung eben jener Kompetenzen im schulischen und außerschulischen Bereich zu qualifizieren, soll durch die Kombination von gestalterischen und didaktischen Kompetenzen sowie fächer- und institutionsübergreifend bzw. interdisziplinär erreicht werden. Kern der Lehre ist die Projektarbeit, die an den Designprozess im Berufsalltag orientiert ist.

Grundelemente des Designprozesses sind die Stationen Briefing (Aufgabenstellung), Recherche, Ideenfindung (Skizzen, Zeichnungen, Experimente zu Form- und Funktion), Entscheidungs- und Umsetzungsphase (Modellbau), Präsentation und Dokumentation. Von Designern wird in diesem Zusammenhang das Denken in Prozessen und Kontexten, und kreatives Handeln verlangt. Auch die Studierenden bearbeiten im Laufe ihres Studiums wie Designer Aufgaben unterschiedlicher Themenschwerpunkte. Konkrete Anlässe bzw. Auftraggeber erhöhen den Realitätsbezug.

Zusammengefasst sollen folgende didaktische Ziele erreicht werden:

Getreu nach JEAN-LUC GODARDS Motto „Das Gesagte kommt vom Gesehenen“ ist der Grundgedanke, dass mit dem Vokabular das Ausdrucksvermögen wächst (GODARD 2002). Die methodischen Möglichkeiten der Vermittlung sind dabei nahezu unbegrenzt und reichen vom Experiment, der Reportage, der Intervention und Bricollage bis hin zu Interviews, Reisejournalen, Jurysimulationen, Überspitzungen und vielem mehr.

Nicht jeder ist zunächst begeistert. Die ungewohnte Denkfreiheit kann Studierende oder später Schülerinnen und Schüler erfahrungsgemäß verunsichern. Lässt sich die Lehrkraft jedoch auf die anfängliche Mehrarbeit ein, die mit der Betreuung der individuellen Lösungsprozesse einher geht und schafft sie es, die Lernenden zu ermutigen, eigene Designlösungen zu entwickeln, sind eine höhere intrinsische Motivation bei den Schülerinnen und Schülern und interessantere Ergebnisse der Lohn. Indem sie selbst zu Designern werden und ein Produkt mit Gebrauchswert gestalten, werden sie zudem die Dinge in ihrer Umgebung und ihre Funktion in Zukunft reflektierter wahrnehmen.

Design ist ein Prozess, eine Interaktion von Untersuchen, Erfinden, Gestalten und Verwerfen im Spannungsfeld von geordneter Strategie und inspirierter Vision. Das Besondere an der Art, wie Designer denken, jenes „Design thinking“, dass inzwischen auch in Managerkreisen populär geworden ist, sei an einem Beispiel verdeutlicht:

Der britische Psychologe und Architekt BRYAN LAWSON führte vor einigen Jahren mit einer Gruppe Design- und Architekturstudenten einerseits und mit einer Gruppe Mathematikstudenten andererseits ein Experiment durch. LAWSON gab den beiden Probandengruppen ein psychologisches Puzzlespiel. Er wollte wissen, ob und wie sie dasselbe Problem handhaben würden. Die Mathematikgruppe fing sogleich an, das Problem zu analysieren. Als sie es verstanden, lösten sie es, was nicht lange dauerte. Die Designer- und Architektengruppe begann damit, mögliche Lösungen zusammenzustellen, bewertete sie dann und versuchte, die Lösungen zu verbessern. Dies war eine völlig andere Herangehensweise, und offenbar war dies ihr Designalltag (DORST 2007, 14).

Dazu passt, wie der Designer HEICO WESSELIUS den Kern seiner Designarbeit erklärt – gute Designerinnen und Designer kontextualisieren ihren Entwurf: „Design reagiert nicht einfach auf ein gegebenes Problem, sondern erarbeitet unterschiedliche mögliche Lösungen sowie Widersprüche, Alternativen und Folgen zu diesen Lösungen“ (WESSELIUS 2010, 204).

Auch Problemlösungskompetenz ist eine Form der Kreativität; die Bereitschaft sich neuen Herausforderungen zu stellen, sich im Denken von Konventionen zu lösen und eigenverantwortlich und umsichtig zu handeln. Genau dies charakterisiert Designer und andere kreative Persönlichkeiten.

Nach dem Psychologen JOY PAUL GUILFORD zeichnen sich kreative Persönlichkeiten durch eine erhöhte Sensibilität gegenüber Problemen aus, und sie verfügen über eine große Originalität und Flexibilität des Denkens. So sind sie etwa in der Lage, innerhalb kürzester Zeit viele Verwendungsmöglichkeiten für Tofu zu finden. Sie haben die Fähigkeit zum so genannten ‚divergenten’ Denken. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, doch unverzichtbar ist, dass Designer (wie andere kreative Persönlichkeiten auch) überhaupt von dem Wollen getrieben sind, Neues zu kreieren. Ebenso grundlegend ist die Überzeugung, dass Veränderungen prinzipiell wünschenswert sind. Neuentdeckungen jenseits sicherer Wege werden als positiv empfunden. Man könnte sagen, dass bei kreativen Persönlichkeiten die zensierende Bremse versagt, zugunsten eines lustvollen Ideenrausches. Kreative Persönlichkeiten können sich zunächst fast alles vorstellen ...

Abb. 1: Verwendungsmöglichkeiten für Tofu

Jeden Tag sind wir von Tausenden Produkten umgeben, die wir mehr oder weniger bewusst wahrnehmen. Sie alle wurden gestaltet, ob sie uns gefallen oder nicht. Designkompetenz auf der Seite der Designer würde verpuffen, wenn Unternehmen und Konsumenten kein adäquates Gegenüber wären, d.h., das Design von Produkten muss erst entsprechend „gelesen“ und gewürdigt, produziert und gekauft werden. Deckungsgleiche Qualitätsmaßstäbe von Kreateur und Gebraucher bestimmen den wirtschaftlichen Erfolg. Doch ist es für potentielle Käuferinnen und Käufer oftmals nicht nachzuvollziehen, warum manche Alltagsgegenstände zwar gut aussehen und auch in ihrer Handhabung überzeugen, doch im Vergleich zu wesentlich billigeren Produkten im Verkaufsregal ihren Preis wert sein sollen. Wer jedoch selbst einmal den komplexen Entwurfsprozess von materiellen Gegenständen oder immateriellen Handlungen nachvollzogen hat, weiß um die Vielschichtigkeit von Designaufgaben und ist eher in der Lage, die Qualität von Gestaltungslösungen zu erkennen und (durch den Kauf) zu würdigen. Auch hier setzt Designpädagogik an.

Ob wir im Bett liegen oder uns mit der Zahnbürste die Zähne putzen – wir können uns der Produktwelt nicht entziehen. Dinge fallen uns in der Regel erst auf, wenn sie besonders begehrenswert erscheinen oder den Gebrauch versagen (beispielsweise eine verwirrende Befehlsstruktur im Handy). Zudem eignen sich Dinge bestens als Projektionsfläche für die individuelle Inszenierung.

Die Gegenstände der materiellen Kultur sind Elemente eines symbolisch vermittelten Sinnsystems und damit „Teil der interpretativen Ordnung der Gesellschaft“, glaubt die Soziologin ELFIE MIKLAUTZ: „Mit Hilfe von Produkten wird gemeinsame Wirklichkeit hergestellt und bewertet. Sie tragen zum Aufbau einer geordneten, verstehbaren Welt bei und bieten Orientierung“ (MIKLAUTZ 2005, 43). Umso erstaunlicher ist es, dass trotz der hier sichtbar werdenden gesellschaftlichen Relevanz die Auseinandersetzung mit Produktkulturen, und damit auch mit Design, kaum stattfindet, auch nicht im Schulunterricht.

Während es in der Bildenden Kunst um den Selbstausdruck geht, bestimmen „vor allem technische und ökonomische Zwänge die gestalterischen Entscheidungen des Designers oder Architekten, so sehr, dass er sich unter Umständen mit seinen individuellen Ausdruckbestrebungen mehr oder weniger zurücknehmen muss“ (REGEL/ SCHULZ 2001, 55). Vorgaben in Form von Material, Produktionsbedingungen, Layoutvorgaben, bestehende Produktpalette usw. sind charakteristisch für die tägliche Arbeit im Designberuf. Frédéric Dedelley, ein international erfolgreicher Designer aus der Schweiz, sieht es so: „Zwang ist gut. Je mehr Einschränkungen es gibt, umso präziser muss man entwerfen. Wenn zu wenige Einschränkungen seitens des Kontextes oder des Auftraggebers vorhanden sind, muss man selbst welche entwerfen“ (DESIGNREPORT 2007, 40).

Durch die eigene Bearbeitung einer Designaufgabe können Designstudierende und auch Schülerinnen und Schüler im Designunterricht die Erfahrung machen, dass auch in engen Grenzen genug Raum für eigene Gestaltung bleibt – eine Erfahrung, die man später im Alltag nutzen kann. Die Problemlösekompetenz, die man bei der Bearbeitung einer Designaufgabe erlangt hat, hilft ein neu auftretendes Problem leichter bearbeiten und lösen zu können.

Die Schülerinnen und Schüler werden durch das „Learning by Creating“ zudem die Dinge in ihrer Umgebung und deren Funktion in Zukunft reflektierter wahrnehmen. Sie lernen, eigene Leistung und die anderer zu schätzen. In unserer visuell geprägten Welt lernen sie auch, Materialeigenschaften und Verfahren unmittelbar, direkt, persönlich, sinnlich und bewusst kennen.

Fazit: Designpädagogik

Designpädagogik kann viel zur Beruflichen Bildung in Design und Medien beitragen, da besonders in diesem Bereich die beschriebenen Kompetenzen gefragt sind. Im einzelnen könnte Designpädagogik vermitteln, empfängerorientiert zu agieren, eine Haltung, etwa zu Gestaltungsproblemen und potentiellen Konflikten zu entwickeln, das Sinnes-Sensorium zu schärfen, sich einen Gestaltungsfundus anzueignen, in Kontexten zu denken und schließlich Seismograph für zukunftsrelevante Phänomene zu sein.

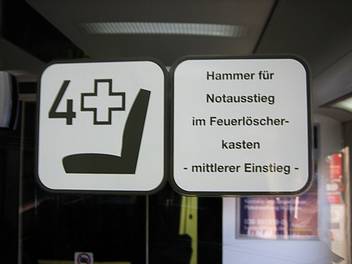

Abb. 2: Ein schlechter Hinweis kann nicht durch gutes Design gerettet werden: Berliner S-Bahn, 2009.

Dieses Hinweisschild, das bis heute in Berliner S-Bahnen prangt, ist ein besonders gutes Beispiel für schlechtes, senderorientiertes Design. Senderorientiertes Design heißt, der Auftraggeber oder Designer geht von sich aus, nach dem Motto: ich weiß ja, was gemeint ist.

Zum einen sind es eigentlich zwei Hinweisschilder, die aber räumlich so dicht beieinander angebracht wurden, dass dies nicht deutlich wird. Zum anderen soll der Wort-Hinweis in Panik-Situationen helfen. Was aber, wenn – weil ich ein ausländische Touristin bin, oder ein sehbehinderter Rentner oder noch nicht lesen kann – die Information nicht bei mir ankommt? Informationen, die in Ausnahmesituationen schnell erfasst werden müssen brauchen klare, eindeutige Zeichen. Insofern ist die Designaufgabe hier verfehlt.

Unter Umständen könnte die Designaufgabe nicht nur in der Gestaltung eines neuen Hinweises liegen, sondern mit der Beschäftigung der Frage, warum man eigentlich bei Gefahr einen Hammer in einem Kasten suchen soll. Warum hängt der Hammer nicht gut sichtbar in der Bahn? Wegen Vandalismus? Wenn ja, welche Lösungen gäbe es noch für das Problem, außer den Rettungshammer zu verstecken? Das heißt, über Designaufgaben lässt sich sehr gut üben, das hinter einem Phänomen liegende Problem zu finden und zu lösen. Und sich zu fragen, wer mein Gegenüber ist und was für ihn wichtig ist.

Abb. 3: Ein gutes Logo ist noch lange kein gutes Design: Oberrhein – eine Heimatmarke 2007.

Zeichen oder Logos, wie dieses für die Region Oberrhein, sollen eine eindeutige Information, hier etwas für die Region unverwechselbares, Typisches transportieren. Doch warum soll ein Nashorn typisch für den Oberrhein sein? Warum diese Farben – herrschen Fleischfarbe, Magenta und Violettöne am Oberrhein vor? Gibt es dort vielleicht besonders viele Zoos? Kurzum: Wo ist der Bezug zur Region? Und wieder die Frage: Für wen ist das Logo eigentlich gedacht? Wer ist der Empfänger?

Abb. 4: Entwürfe von WILLIAM MASON aus dem Patent für den Colt Peacemaker

Warum entwerfen? Was und was nicht? Ist Design politisch? Welche Aufgaben soll Design erfüllen? Was brauchen wir in Zukunft? Was ist Fortschritt? Wie gehe ich mit einem unter Umständen auftauchenden Interessenskonflikt wie zwischen Profitinteresse und Gebraucherbedürfnissen um?

Diese und andere Fragen tauchen im Berufsalltag von Designern auf. Es ist wichtig, dass sie sich diesen Fragen stellen und eine Haltung, ein Berufsethos entwickeln, um vor ihren Auftraggebern authentisch und damit überzeugend zu sein. Aus dem selben Grund ist eine Haltung zu haben auch für andere in Design- und Medienberufen Arbeitende wichtig.

Offen durch die Welt gehen, Entwicklungen in der Gesellschaft wahrnehmen: Designer geben nicht nur technischen sondern auch gesellschaftlichen Neuerungen in Form von Produkten (Gegenständen oder Kommunikationsformen) ihren Ausdruck. Dies gelingt ihnen durch ein professionalisiertes Sinnes-Sensorium, also die Wahrnehmung vielfältigster Sinneseindrücke und ihre Umsetzung in Gestaltung. Wie Seismographen spüren sie auf, was „im Schwange ist“.

Abb. 5: Beispiel Autofarbe

Seit einiger Zeit sind beispielsweise braune Autos auf Deutschlands Strassen zu sehen, und zwar vorzugsweise Wagen der mittleren und oberen Mittelklassewagen, obwohl nach Eva Heller noch vor einigen Jahren Braun die unbeliebteste Farbe der Deutschen war. Was drückt die Wagenfarbe Braun heute aus? Vergleicht man die Namen, die die Autohersteller ihren Braunlackierungen gegeben haben, so fällt auf, dass Luxus-Assoziationen geweckt werden sollen. Namen wie „Graciosa“ (VW Tuareg, eine Kanarische Insel), „Hickory“ (Peugeot 3008, eine Variante des Golf Spielens, „Rutil“ (Mercedes CLS 350, ein seltenes Mineral) oder Havanna (BMW 116i) versprechen Exklusivität und Exotik in Edelverpackung. Und gerade weil noch bis vor kurzem kaum jemand Braun als Wagenfarbe wählte, ist ein Auto in dieser Farbe heute umso außergewöhnlicher. Der Kundenwunsch nach Exklusivität bekommt den entsprechenden Anstrich.

Abb. 6: Ein Elektroauto an der Steckdose

Autos mit alternativen Antrieben haben Konjunktur, keine Frage. Doch welche Konsequenzen hat ein Elektroauto, das für ca. sieben Stunden an die Stromtankstelle muss? Wo kommt der Strom her? Was bedeutet es für die Umwelt, wenn überall Auto-Strom-Anschlüsse installiert werden? Welche materiellen Ressourcen sind dann notwendig? Was bedeutet der Aktionsradius von Elektroautos für die Mobilität (Ladenetzdichte, Parkflächen, ...) ? Welche Argumente für diese Energiealternative beim Auto lassen sich finden, welche Zielgruppen können angesprochen werden? Hier wird deutlich, dass es nicht genügt, ein optisch cleanes Auto, das einen „sauberen“ Antrieb suggeriert, zu entwerfen. Gute Designer denken in Zusammenhängen.

BRANDEINS (2010): brand eins, Wirtschaftsmagazin, H. 6.

DESIGNREPORT (2007): design report, H. 3.

DORST, K. (2007): Understanding Design. 175 Reflections on Being a Designer. Berkeley.

GODARD, J.-L. (2002): Das Gesagte kommt vom Gesehenen. Drei Gespräche 2000/01. Bern, Berlin.

GODAU, M. (2003): Produktdesign. Eine Einführung mit Beispielen aus der Praxis. Basel.

GODAU, M./ REMMERS, B. (2007): Design entdecken. Der Werkbund macht Schule. Kreativität, Gestaltung und Nachhaltigkeit im Unterricht. München.

MIKLAUTZ, E. (2005): Die Produktwelt als symbolische Form. In: KÖNIG, G. (Hrsg.): Alltagsdinge. Erkundungen der materiellen Kultur. Tübingen.

REGEL, G./ SCHULZ, F. (2001): Moderne Kunst. Zugänge zu Ihrem Verstehen. Kommentarband. Leipzig.

SKONE, J. (2003) In: SCHULZE, G.: Die beste aller Welten. Wohin bewegt sich die Gesellschaft im 21. Jahrhundert? München.

WESSELIUS, H. (2010): Kreativität. In: ERLHOFF, M./ MARSHALL, T.: Wörterbuch Design. Begriffliche Perspektiven des Design. Basel, Boston, Berlin, 204.

Bildnachweis

Abb. 1: ICHIKI, H./ UMEHARA, T. (2005): Extra Ordinary: An Amusing Guide for Unleashing Your Creativity. Creative Ideas for Everyday Objects. Minneapolis, 47, 49, 51 (Ausschnitte).

Abb. 2: Von der Autorin, Berliner S-Bahn, 2009.

Abb. 3: SLOTERDIJK, P./ VOELKER, S. (2010): Der Welt über die Strasse helfen. Designstudien im Anschluss an eine philosophische Überlegung. München, 90.

Abb. 4: William Masons US Patent für die COLT PEACEMAKER - 45 REVOLVER Handfeuerwaffe. United States Patent & Trademark Office (USPTO) 1875.

Abb. 5: Von der Autorin, München, April 2010; Auto Bild, 25. Juni 2010 (Ausschnitt).

Abb. 6: ADAC Motorwelt, H. 8, 2010 (Ausschnitt).

GODAU, M. (2011): Designpädagogik. Perspektiven für die Berufliche Bildung im Mediendesign. In: bwp@ Spezial 5 – Hochschultage Berufliche Bildung 2011, Fachtagung 13, hrsg. v. KNUTZEN, S./ HEINEN, U./ EDER, A., 1-12. Online: http://www.bwpat.de/ht2011/ft13/godau_ft13-ht2011.pdf (26-09-2011).