Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 39 - Dezember 2020

Berufliche Bildung in Europa – 20 Jahre nach Lissabon und am Ende von ET 2020. Entwicklungen und Herausforderungen zwischen supranationalen Strategien und nationalen Traditionen

Hrsg.: , , , &

ESCO als neues Instrument europäischer Berufsbildungssteuerung? Theoretische Einordnung und empirische Evidenz

Das Ziel dieses Beitrags ist eine theoretische Fundierung und Konkretisierung des Mehrebenensystems europäischer Berufsbildungssteuerung am Beispiel des europäischen Klassifikationssystems ESCO. Der Beitrag liefert eine theoretische Einordnung und Diskussion der unterschiedlichen Steuerungsebenen und -dimensionen der ESCO-Klassifikation. Dabei werden insbesondere die institutionellen Regulierungsstrukturen sowie die Akteurskonstellationen in den Fokus gestellt. In diesem Zusammenhang werden klassische Modelle und Erklärungsansätze der Handlungskoordination kritisch diskutiert. Methodisch basieren die präsentierten Ergebnisse auf Dokumentenanalysen von sowohl europäischen Rechtsakten, Entschließungen, Erklärungen und Aktionsprogrammen im ESCO-Kontext als auch von Protokollen und Unterlagen zentraler europäischer Gremien im ESCO-Konstruktionsprozess. Das Ergebnis der Analysen liefert Hinweise für die steuerungspolitischen Herausforderungen und möglichen Konflikte, die sich bereits aus der Implementierung aber perspektivisch vor allem aus der Umsetzung von ESCO in den einzelnen Mitgliedstaaten ergeben.

ESCO as a new instrument of European VET governance? Theoretical foundation and empirical evidence

The aim of this contribution is to provide a theoretical foundation and to concretise the multi-level system of European VET governance using the example of the European classification system ESCO. The article provides a theoretical foundation and discussion of the different management levels and dimensions of the ESCO classification. This focuses particularly on the institutional regulatory structures and the constellations of stakeholders. In this context, classical models and explanatory approaches of action coordination are critically discussed. Methodologically, the presented results are based on document analyses of European legal acts, resolutions, declarations and action programmes in the ESCO context as well as minutes and documents of central European bodies in the ESCO construction process. The result of the analyses provides a basis for the challenges and possible conflicts in terms of control policy, which already result from the implementation but perspectively above all from the implementation of ESCO in the individual Member States.

1 Einleitung

Die European Taxonomy of Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) wurde in den letzten zehn Jahren insbesondere zur Verwirklichung der übergeordneten Zielsetzung der Förderung der Arbeitnehmermobilität in Europa konstruiert. Hierzu soll die neu entwickelte Plattform durch die europaweite Vergleichbarkeit von Berufen, Kompetenzen und Qualifikationen einen entscheidenden Beitrag liefern. Eingebunden in die Strategie „Europa 2020“ ist das Ziel dieser Klassifikation, bereits bestehende Transparenzinstrumente und Klassifikationen (z.B. ISCO-08, EQR) zu verbinden sowie anschlussfähig zu sein an Instrumente der europäischen Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik (z.B. EURES und EUROPASS). Ein weiteres Ziel der ESCO-Klassifikation besteht darin, als Ausgangspunkt für neue Kompetenzanforderungen und Qualifikationen Impulse für die entsprechenden curricularen Entwicklungsprozesse zu geben. Daraus ergibt sich hinsichtlich der Berufsbildungssysteme in den Mitgliedstaaten die Frage, ob die Wirkungen von ESCO auf die Arbeitsmarktmobilität beschränkt bleiben oder ob weitere steuernde nationale Effekte daraus resultieren könnten. Dem entgegen stehen würde das für die europäische Berufsbildungspolitik kennzeichnende „Subsidiaritätsprinzip“ verbunden mit einem Harmonisierungsverbot, weshalb hier die direkte Steuerung durch europäische Rechtsakte (z.B. Verordnungen oder Richtlinien) nicht vorgesehen ist (Bohlinger 2019, 15). Dennoch ist eine Steuerungswirkung europäischer Instrumente grundsätzlich möglich. So lässt der gesamte Bereich der „weichen Gesetzgebung“ bzw. des „soft law“ vielfältige Möglichkeiten der Steuerung offen – etwa durch Empfehlungen, Stellungnahmen, Entschließungen, Erklärungen und Aktionsprogramme, welche allesamt jedoch für die Mitgliedsstaaten nicht verbindlich sind, sondern lediglich freiwillig.[1] Die dahinterliegenden Steuerungsmechanismen werden in diesem Beitrag theoretisch fundiert und analysiert.

Die ESCO-Klassifikation steht in Verbindung mit dem Kopenhagen-Prozess, im Rahmen dessen bereits viele europäische Transparenz- und Mobilitätsinstrumente für den Bereich (Berufs-)Bildung entwickelt wurden (EQR, ECVET, EQARF etc.) und woraus sich auch der Paradigmenwechsel von der Input- hin zur Output-Steuerung ergab (Busemeyer 2009, 4). Durch ihre Outcome-Orientierung stellen diese Instrumente eine Abkehr von den vorhergehenden und schließlich, zumindest für nicht-reglementierte Berufe, aufgegebenen Bemühungen um EU-weite Anerkennungen bzw. Entsprechungen einzelner Qualifikationen dar. ESCO setzt den damit angestoßenen Prozess fort, liegt in der “New Skills for new Jobs” Initiative im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ begründet und soll zudem den Zielen der „New Skills Agenda for Europe“ dienen, nämlich der Verbesserung von Vergleichbarkeit sowie der datenbankbasierten Erfassung von Kompetenzen und Qualifikationen in Europa. Damit zielt ESCO auf die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem sowie der Arbeitnehmerfreizügigkeit ab (European Commission 2018). Zudem soll ESCO bei der Identifizierung notwendiger Fertigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen helfen und könnte damit potenziell zu einer Grundlage für die Curriculum-Entwicklung werden.[2]

Im Fokus dieses Beitrags steht eine auf Governance-Aspekte fokussierende Analyse, die darauf abzielt, aufzuzeigen, welche Koordinations- und Steuerungsformen im Kontext von ESCO in welcher Form bedeutsam sind. Hierzu wird zunächst untersucht, welche direkten und indirekten Effekte Steuerungsmechanismen europäischer Rechtsakte („hard law“) bei der bisherigen Implementierung der ESCO-Klassifikation haben. Darüber hinaus werden für die europäische Berufsbildungspolitik typische Governance-Formen des „soft law“ wie Verhandlungs- und Wettbewerbssysteme (z.B. offene Methode der Koordinierung) beleuchtet. In einem weiteren Schritt werden die Konstellationen und Aufgaben der zentralen in ESCO eingebundenen Akteure sowie deren Koordination insbesondere auf europäischer Ebene in den Fokus der Analyse gestellt. Diesbezüglich wird der Frage nachgegangen, ob diese neue Generation europäischer Transparenzinstrumente auch zu neuen Formen europäischer Berufsbildungssteuerung führt – pointiert formuliert ob ESCO als neuer Prototyp europäischer Governance zwischen „hard law“ und „soft law“ gesehen werden kann.

2 Konzeption und Aufbau von ESCO

Zielgruppe von ESCO sind insbesondere Unternehmen, Individuen, Bildungsanbieter sowie Arbeits- bzw. Vermittlungsagenturen und Beratungseinrichtungen. Hauptziel ist dabei, formal oder informell erworbenen Kompetenzen sichtbar zu machen, die Suche nach Beschäftigung zu unterstützen sowie bedarfsorientierte Bildungsangebote anzubieten (European Commission 2017b). Grundlage hierfür ist eine europaweite Klassifikation von Berufen, Qualifikationen und Fähigkeiten mit Bezügen zum EQF und EUROPASS, die künftig durch das EURES Netzwerk angewandt werden soll.

Bereits 2009 setzten sich die Europäische Kommission und die europäischen Mitgliedsstaaten mit den Themen der Deskriptoren, der Internationalen Kompetenzklassifikationen und Kompatibilität existierenden Klassifikationen auseinander. Konstatiert wurde dabei erstens der Bedarf nach Instrumenten zur Unterstützung der Mobilität in Europa (insbesondere EUROPASS), zweitens die Notwendigkeit einer besseren Transparenz der Qualifikationen (insbesondere EQF) und drittens der Bedarf einer Klassifikation zur Unterstützung der europäischen Arbeitsvermittlung. Dabei wurde die Verbindung des künftigen ESCOs mit den bestehenden Klassifikationen wie ISCED oder ISCO diskutiert (Markowitsch/Plaimauer 2009).

Gegenwärtig ist ESCO in drei Säulen aufgeteilt: Berufe (Säule 1), Fertigkeiten und Kompetenzen (Skills) (Säule 2) sowie Qualifikationen (Säule 3). Grundsätzlich sollen diese drei Säulen miteinander verknüpft werden, wobei derzeit nur eine Verknüpfung zwischen der Berufe- und der Fertigkeiten-Säule existiert (European Commission 2018, Fraunhofer Institut 2019). In der Berufe-Säule sind die Ebenen der ISCO-08 abgebildet, ergänzt durch eine fünfte „ESCO Occupations“ Ebene, die eine erweitere Berufe-Liste beinhaltet. Derzeit beinhaltet ESCO 2942 Berufe, aufgeschlüsselt nach Definition, Beschreibung und profilgebenden Kompetenzen, die von Sachverständigen formuliert wurden (ESCO Portal 2020). Die Fähigkeiten-Säule beinhaltet derzeit 13.485 „Skills“. Die „Qualifications“-Säule wird aus den nationalen Qualifikationsdatenbanken der Mitgliedsstaaten sowie ihre Verlinkung mit dem europäischen LOQ-Portal[3] befüllt (vgl. ausführlich hierzu Mottweiler 2020 sowie Abb. 1).

Abbildung 1: Konzeption und Aufbau von ESCO (Mottweiler 2020, 31)

Abbildung 1: Konzeption und Aufbau von ESCO (Mottweiler 2020, 31)

3 Steuerungsebenen und Handlungskoordination im ESCO Kontext: Theoretische Diskussion und Einordnung

Der ESCO Konstruktions- und Implementationsprozess adressiert in vielfacher Hinsicht Steuerungsfragen im Beziehungsgeflecht nationaler und supranationaler Berufsbildungssteuerung. Neben der praktischen Frage der Auswirkungen dieses neuen Transparenzinstruments für nationale Berufsbildungssysteme, die z.B. in Deutschland aufgeworfen wird (Diekmann 2020), wirft ESCO auch in theoretischer Hinsicht fFragen nach relevanten Steuerungsebenen und veränderten Koordinationsmechanismen auf. Hierzu erfolgt in diesem Abschnitt angelehnt an klassische Educational Governance-Ansätze eine theoretische Einordnung und Diskussion der unterschiedlichen Modi der Handlungskoordination sowie der Steuerungsebenen im Rahmen der ESCO-Klassifikation. Dabei werden insbesondere die institutionellen Regulierungsstrukturen sowie die Akteurskonstellationen auf europäischer und auf nationaler Ebene in den Fokus gestellt. Im Kern steht hierbei die Frage, welche Koordinationsformen im Kontext von ESCO in welcher Form bedeutsam sind.

Zur Beantwortung entsprechender Fragestellungen zur Steuerung im Bildungssystem mit komplexen Koordinationsbeziehungen verschiedener Akteure und Institutionen auf unterschiedlichen nationalen und supranationalen Regulierungsebenen bieten sich dabei Governance-theoretische Ansätze als Ausgangs- und Anknüpfungspunkt an. Die Educational Governance untersucht „die Steuerungsprozesse im Bildungswesen mit besonderer Berücksichtigung der Handlungskoordination verschiedener Aktuerskonstellationen in komplexen Mehrebenensystemen“ (Strebel/ Engelage/ Baumeler 2019, 201). Dabei werden auch vielfältige institutionelle Regelungsstrukturen sowie die Art und Weise, wie sie handlungswirksam werden und sich auf das jeweilige System auswirken, betrachtet (Kuhlee 2017, 45).

Mit Blick auf die Handlungskoordination als zentraler Inhalt governancetheoretischer Analysen unterscheiden klassische Educational Governance-Ansätze unterschiedliche Konzepte und Modi der Handlungskoordination. Diese umfassen unter anderem basale Governancemechanismen der Beobachtung, Beeinflussung und Verhandlung (Kussau/Brüsemeister 2007, 37, Schimank 2007) sowie die Steuerung durch „Hierarchie“, „Markt“, „Gemeinschaft“ oder „Netzwerk“ (Altrichter/Heinrich 2007, 72). Im Kontext der ESCO Konstruktion stellt sich diesbezüglich die Frage, inwiefern eine hierarchische Steuerung, z.B. durch europäische Gesetzgebung im Bereich der (Berufs-)Bildungspolitik überhaupt möglich ist oder wirksam werden kann. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf das Subsidiaritätsprinzip und Harmonisierungsverbot für die Berufsbildung, welche auf nationalstaatlicher Ebene reguliert wird (vgl. Kapitel 4). Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass durch die tendenziell starke Verortung von ESCO im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, die europäische Gesetzgebung bezogen auf Berufsbildung möglicherweise weniger relevant wäre, selbst wenn ESCO sich auf die Berufsbildung auswirkt. Um dieser Frage vertieft nachzugehen, könnte das Netzwerk der Arbeitsagenturen hinsichtlich der europaweiten Vermittlung von Arbeitssuchenden sowie der Kompatibilität ihrer Datenbanken untersucht werden.

Jenseits vom Fokus hierarchischer staatlicher Steuerung integriert das Governance-Konzept die Handlungskoordination von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren im Mehrebenensystem[4]. Da auch im ESCO Konstruktionsprozess eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure und Institutionen auf nationaler und supranationaler Ebene beteiligt waren und sind, bietet sich diese konzeptionelle Erweiterung von Steuerung an, welche über die Beschäftigung mit autoritär-hierarchischer Steuerung hinausgeht (Kussau/Brüsemeister 2007, 18). Zugleich ist insbesondere für die Frage der Bedeutung von supranationalen Steuerungswirkungen im Beziehungsgeflecht von institutionellen Akteuren und Netzwerken auf europäischer und nationalstaatlicher Ebene eine Mehrebenenanalyse, die sowohl Akteure unterhalb, als auch oberhalb des Nationalstaates einbezieht (do Amaral 2017, 213) von besonderer Relevanz.

Governance-analytisch ist das Konzept des Mehrebenensystems „als begriffliche Zuspitzung und zusammenfassender analytischer Bezugspunkt institutionalisierter Interdependenzbeziehungen zwischen Akteuren zu verstehen.“ (Kussau/Brüsemeister 2007, 31). Der Vorteil dieses Konzepts ist gleichermaßen die Einbeziehung von Institutionen und Akteuren auf verschiedenen Ebenen sowie die wechselseitigen Beziehungen der Akteure und Institutionen zwischen den jeweiligen Ebenen. In der Governance-Literatur werden unterschiedliche Dimensionen bzw. Ebenen von Mehrebenensystemen unterschieden, z.B. eine die Untergliederung nach Formalen Ebenen (Makro-, Meso-, Mikroebene, ergänzt ggf. durch personale Ebene) (ebd.,32). Für die nachfolgenden Analysen im ESCO Konstruktions- und Implementationsprozess liefert das Konzept der „Grenzüberschreitenden Koordination“ eine bessere Anschlussfähigkeit. Hierbei wird die Aufteilung von Zuständigkeiten nach verschiedenen Ebenen und zugleich der Notwendigkeit der Handlungskoordination im Mehrebenensystem adressiert (Benz 2004b,127, zitiert nach Kussau/Brüsemeister 2007,32).

Im ESCO Kontext wird durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten im Bereich der Berufsbildung auf europäischer und nationalstaatlicher Ebene von eben solchen Koordinationsanforderungen zwischen den unterschiedlichen Ebenen ausgegangen. Im Rahmen einer Mehrebenen- und Wirkungsanalyse von ESCO bietet sich hier eine Unterscheidung zwischen supranationaler (EU-) Ebene und nationalstaatlicher Ebene an. Von weiterer Relevanz zur Analyse von Fragestellungen bezüglich eines möglichen Einfluss der ESCO auf Berufskonzepte, Kompetenzen und Qualifikationsinhalte wird zudem als dritte Ebene die Curriculare Ebene identifiziert, die allerdings in diesem Beitrag ausgeklammert wird.

4 ESCO-Konstruktion: Europäische Berufsbildungssteuerung im Spannungsfeld von „Hard-law“ und „Soft-law“

Berufsbildungspolitik im Allgemeinen meint einen „auf Ordnungs- und Gestaltungsprobleme der Berufsbildung fachlich spezialisierter Politikbereich“(Kutscha 2008, 26). Im Gegensatz zu anderen Bereichen europäischer Politik und Einflussnahme markiert die europäische Berufsbildungspolitik kein klar abgrenzbares Politikfeld im eigentlichen Sinne. Dies begründet sich einerseits durch ihre Schnittstellenposition, zu anderen Politikbereichen wie Bildungs-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie anderseits durch die nationalstaatliche Zuständigkeit und Regulierung der Berufsbildung, die dem Subsidiaritätsprinzip und Harmonisierungsverbot unterliegt. Eine direkte politische Steuerung „qua Hierarchie“ im Rahmen der europäischen Gesetzgebungsverfahren, z. B. durch Verordnungen oder Richtlinien, ist deshalb nicht vorgesehen (Bohlinger 2014, 2).

Die Schlussfolgerung hieraus ist jedoch nicht, dass keine steuerungswirksamen Mechanismen und Instrumente europäischer Berufsbildungspolitik existieren. Vielmehr kennzeichnen die europäische Berufsbildung indirekte Formen der Steuerung, die jedoch „ … die berufliche Bildung in ihrem Kern berührt und ganz entscheidende Auswirkungen auf die nationale Gestaltung von Berufsbildung hat“ (Bohlinger 2014, 2). Ein weiteres Charakteristikum der europäischen Steuerung ist es, Netzwerke zu nutzen, welche sowohl aus privaten wie auch aus öffentlichen Akteuren bestehen (Eising/Lenschow 2007, 326 f.; Wessels 2008, 27 ff.).

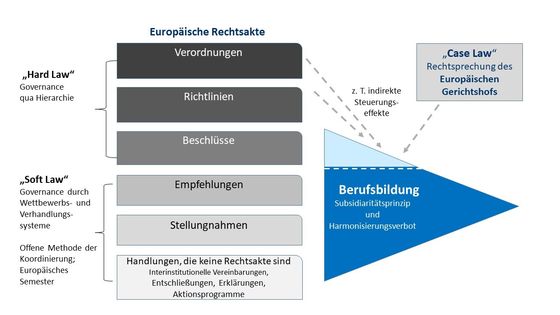

Abbildung 2: Governance europäischer Berufsbildungspolitik (Mottweiler 2020 basierend auf Bohlinger 2019; https://op.europa.eu/webpub/com/abc-of-eu-law/de/#chap6)

Abbildung 2: Governance europäischer Berufsbildungspolitik (Mottweiler 2020 basierend auf Bohlinger 2019; https://op.europa.eu/webpub/com/abc-of-eu-law/de/#chap6)

Insbesondere im Bereich der „weichen Gesetzgebung“ („soft law“) existieren Steuerungsinstrumente wie Empfehlungen, Stellungnahmen, Entschließungen und Aktionsprogramme. Die Umsetzung durch die jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten erfolgt auf freiwilliger Basis. Hier greifen jedoch andere Koordinierungsmechanismen, insbesondere die Offene Methode der Koordinierung (OMK) und das Europäische Semester. Kennzeichnend für die OMK ist eine Steuerung anhand von Leitzielen mit einem Realisierungsplan inklusive festgelegten Indikatoren in Verbindung mit Ländervergleichen und Monitoringprozessen zur Umsetzung der formulierten Ziele. Steuerung erfolgt hierbei über Wettbewerbs- und insbesondere über Verhandlungssysteme, z. B. in Form von Best Practice und Benchmarks (Bohlinger 2019)(vgl. Abb. 2).

Mit Blick auf den ESCO-Konstruktionsprozess stellt sich die Frage, welche Bedeutung die unterschiedlichen Steuerungsformen auf supranationaler Ebene – und darüber hinaus die jeweiligen Netzwerke von Experten und Institutionen auf europäischer und nationalstaatlicher Ebene haben. Hierzu wird im nachfolgenden Abschnitt zunächst untersucht, welche direkten und indirekten Effekte Steuerungsmechanismen europäischer Rechtsakte, Entschließungen, Erklärungen und Aktionsprogramme bei der bisherigen Konstruktion und Implementierung der ESCO-Klassifikation haben.

4.1 Hierarchische Steuerung im ESCO-Kontext durch EU „hard law“

Zur Untersuchung der Bedeutung von Governanceformen „qua Hierarchie“ durch die direkte oder aber auch indirekte Wirkung von verbindlichen Rechtsakten in Form von Verordnungen, Richtlinien und Beschlüssen wurden im Rahmen einer Dokumentenanalyse von europäischen Rechtsakten und Dokumenten die rechtlichen Grundlagen des ESCO-Konstruktionsprozesses sowie die rechtliche Verankerung von ESCO in europäischen Rechtsakten analysiert. Tabelle 1 gibt hierzu einen Überblick zu den europäischen Rechtsgrundlagen der ESCO-Konstruktion (Deutscher Bundestag 2011). Als Referenzquelle wird diesbezüglich die Verordnung 492/ 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union (Europäische Union 2011) in Verbindung mit den Artikeln 45 und 46 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) genannt, die als Grundpfeiler den Ausgangspunkt vieler weiterer Entwicklungen darstellt. Sie regelt die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union und Bestimmungen, mit denen die Ziele der Arbeitnehmerfreizügigkeit erreicht werden können. Dies beinhaltet das Recht auf Gleichbehandlung mit Blick auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstigen Arbeitsbedingungen (Europäische Union 2011); und damit verbunden die Beseitigung aller Hindernisse, die eine Arbeitnehmermobilität beschränken könnten. Neben der Förderung einer höheren Arbeitnehmermobilität zielt das Grundprinzip der Arbeitnehmerfreizügigkeit auch auf eine bessere Passung von Qualifikationen auf dem europäischen Arbeitsmarkt (vgl. hierzu auch AEUV Artikel 46). Die indirekte Verbindung dieser Rechtsgrundlagen zu ESCO besteht in der ESCO zugedachten „Brückenfunktion“ zwischen Bildungs- und Arbeitsmarkt. Dabei soll sie insbesondere durch eine bessere Vergleichbarkeit von Berufen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Qualifikationen zur europäischen Arbeitnehmermobilität beitragen.

Tabelle 1: Europäische Rechtsgrundlagen der ESCO Konstruktion (1)

|

Teil 1 |

Rechtsakt/ Rechtsform |

Inhalt/ ESCO Bezug (direkt/ indirekt) |

|

Rechtsgrundlagen der ESCO Konstruktion |

||

|

Verordnung 492/2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union in Verbindung mit Artikel 45 und 46 AEUV |

Verordnung |

· Recht für EU Bürger, eine von ihnen gewählte Tätigkeit innerhalb der Union auszuüben · Beseitigung aller Hindernisse, die sich der Mobilität der Arbeitnehmer entgegenstellen |

|

Beschluss Nr. 1672/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinschaftsprogramm für Beschäftigung und soziale Solidarität |

Beschluss |

· Finanzielle Unterstützung zur Zielverwirklichung in den Bereichen Beschäftigung und Soziales · Erreichen der einschlägigen Vorgaben der Lissabonner Strategie in diesen Bereichen |

|

Artikel 149 AEUV Ziele der Bildungspolitik und der Politik der beruflichen Bildung der Union |

AEUV |

Anreizmaßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Unterstützung ihrer Beschäftigungsmaßnahmen durch Initiativen |

|

Artikel 165 und 166 AEUV |

AEUV |

· Beitrag zur Entwicklung einer „qualitativ hochwertigen Bildung“ durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten · Dabei strikte Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen (Art 165) · Politik der beruflichen Bildung, welche die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung unterstützt und ergänzt (Art 166). |

Als weitere Rechtsgrundlage der ESCO Konstruktion genannt wird der Beschluss 1672/2006/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinschaftsprogramm für Beschäftigung und soziale Solidarität, dass u. a. zur finanziellen Unterstützung zum Erreichen der einschlägigen Vorgaben der Lissabonner Strategie in diesen Bereichen beizutragen soll (Europäische Union 2006). Ergänzt werden diese Verordnung und Beschlüsse, die insbesondere Beschäftigung und Arbeitsmobilität adressieren, durch verschiedene Artikel des AEUV, welche die Ziele der Bildungspolitik und der Politik der beruflichen Bildung der Union adressieren und auf die „Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Bildung“ abzielen. Hier wird die Unterstützungsfunktion der Europäischen Union unterstrichen und zugleich die Beachtung der Eigenverantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten für Lehrinhalte, Bildungsinhalte sowie Inhalte und Gestaltung der beruflichen Bildung betont (vgl. Tabelle 1).

Während die zuvor dargestellten Rechtsakte insgesamt eher einen grundsätzlichen und indirekten Bezug zur Klassifikations- und IT-Plattform Entwicklung haben, finden sich konkrete Verbindungen zu ESCO in der EURES Verordnung (EU) 2016/589 sowie den Durchführungsbeschlüssen 2018/1020 und 2018/1021. Die Verordnung 2016/589 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES) beinhaltet neben konkreten Inhalten zur Ausgestaltung der europäischen Arbeitsvermittlung durch EURES auch die Erarbeitung einer europäischen Klassifikation als „Standardterminologie der Berufe, Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen“. Diese europäische Klassifikation, erst im späteren Konstruktionsverlauf ESCO genannt, dienst als wichtige Grundlage für die IT-gestützte Arbeitsvermittlung und die zu diesem Zwecke aufzubauende IT-Plattform. Ergänzt wird diese Verordnung durch die Durchführungsbeschlüsse 2018/1020 und 2018/1021 zur Festlegung der technischen Standards und Formate, die einen automatischen Abgleich und die Interoperabilität zwischen nationalen Systemen und europäischer Klassifikation sicherstellen sollen (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Europäische Rechtsgrundlagen der ESCO Konstruktion und Implementation (2)

|

Teil 2 |

Rechtsakt/ Rechtsform |

Inhalt/ ESCO Bezug (direkt/ indirekt) |

|

Rechtsgrundlagen zur ESCO Implementation |

||

|

Verordnung (EU) 2016/589 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere Integration der Arbeitsmärkte |

Verordnung |

· Organisation des EURES-Netzes · Aufbau gemeinsamer IT Plattform · Erarbeitung europäischer Klassifikation als „Standardterminologie der Berufe, Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen, die die Online-Stellensuche innerhalb der Union erleichtern soll.“ · Automatisierter Abgleich über die Gemeinsame IT Plattform. |

|

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1020 zur Annahme und Aktualisierung der Liste der Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe der europäischen Klassifikation zum Zweck des automatisierten Abgleichs über die gemeinsame IT-Plattform von EURES |

Beschluss |

· Festlegung der „Liste der Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe der europäischen Klassifikation“ · Begriffsdefinitionen, u. a. für Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen, Beruf, ESCO Dienstleistungsplattform (Artikel 1) · Sicherstellung, Bereitstellung und Aktualisierung der Liste der Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe der europäischen Klassifikation auf der ESCO-Dienstplattform durch EURES (Artikel 4) |

|

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1021 zur Festlegung der technischen Standards und Formate, die für die Anwendung des automatisierten Abgleichs über die gemeinsame IT-Plattform unter Nutzung der europäischen Klassifikation und für die Interoperabilität zwischen den nationalen Systemen und der europäischen Klassifikation benötigt werden |

Beschluss |

· Begriffsbestimmungen (Artikel 2) · Erstellung von Abgleichtabellen für den Abgleich zwischen nationalen, regionalen und branchenspezifischen Klassifikationen und der europäischen Klassifikation“ · Gewährleistung der Interoperabilität mit der gemeinsamen IT-Plattform durch Abgleichtabellen (Artikel 4) · Verwaltung und Aktualisierung der technischen Standards und Formate (Artikel 6) |

4.2 Steuerung durch EU „Soft law“ und EU-Programmförderung

Darüber hinaus ist ESCO auch Gegenstand von – bzw. Steuerungsinstrument für – unverbindliche Entschließungen, Stellungnahmen und Aktionsprogramme, die im Bereich der weichen Gesetzgebung („soft law“) anzusiedeln sind (vgl. Abbildung 2). Grundlegend sind hierbei die Aktionsprogramme „Europa 2020“ sowie die „New Skills Agenda for Europe“. ESCO geht auf die New Skills for new Jobs Initiative im Rahmen der Europa 2020 Strategie für Wachstum und Beschäftigung zurück. Diese wurde im Jahr 2010 als Nachfolgeprogramm der Lissabon-Strategie für eine Laufzeit von zehn Jahren verabschiedet. Zudem dient ESCO der Zielverwirklichung im Rahmen der „New Skills Agenda for Europe“. Direkte Bezüge bestehen insbesondere mit Blick auf die Arbeitsbereiche zur „Verbesserung der Darstellung und Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Qualifikationen“, und zur „Verbesserung der Erfassung von Daten über Kompetenzen“. Beide Bereiche soll ESCO adressieren. Darüber hinaus findet ESCO Erwähnung in der Stellungnahme „Aktionsplan für digitale Bildung“ (2018/C 461/08) und in der Entschließung zum Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2018/C 307/10, vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: EU-Maßnahmen im Bereich des soft law mit Bezug zu ESCO

|

|

Art der Maßnahme |

ESCO Bezug (direkt/ indirekt) |

|

EUROPA 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum Eine neue europäische Agenda für Kompetenzen („New Skills Agenda for Europe“) |

Aktionsprogramme |

New Skills Agenda for Europe gliedert sich in drei große Arbeitsbereiche: 1. Verbesserung der Qualität und Relevanz des Kompetenzerwerbs 2. Verbesserung der Darstellung und der Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Qualifikationen 3. Verbesserung der Erfassung von Daten über Kompetenzen und der Informationen als Entscheidungsgrundlage bei der Berufswahl |

|

2018/C 461/08 Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen — Aktionsplan für digitale Bildung |

Stellungnahme |

Rahmen zur Ausstellung mehrsprachiger digital zertifizierter Qualifikationen und Validierung digital erworbener Kompetenzen, der in Übereinstimmung mit EQF und ESCO erarbeitet wird |

|

2018/C 307/10 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Mai 2017 zum Europäischen Qualifi-kationsrahmen für lebenslanges Lernen (2016/2798(RSP)) |

Entschließung |

Hervorhebung der großen Bedeutung der ESCO-Initiative, in der für den EU-Arbeitsmarkt und die allgemeine und berufliche Bildung in der EU relevante Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe in 25 Sprachen aufgeführt und kategorisiert werden“ |

Neben der Steuerung durch Aktionsprogramme, Stellungnahmen und Entschließungen liegt ein weiterer Baustein in der Verwirklichung und Umsetzung von ESCO im Bereich der EU finanzierten Programmförderung. Ein wichtiges Beispiel sind in diesem Zusammenhang die „Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten“ („Sector Skill Alliances“). Das Ziel ist die Entwicklung europäischer Qualifikationsstrategien in den wichtigsten Wirtschaftssektoren, die auf der Grundlage politischer Prioritäten, der Definition einer klaren sektoralen Strategie für Qualifikationen und Arbeitsplätze, der Reife der Wachstumsstrategie des Sektors sowie der Beteiligung und des Engagements der Interessengruppen ausgewählt werden. Dies beinhaltet unter anderem die Entwicklung einer Strategie für sektorspezifische Fähigkeiten und Kompetenzen, die Entwicklung von Berufsprofilen, Berufsbildungsprogrammen und Qualifikationen sowie den Entwurf eines langfristigen Aktionsplans, der auf nationaler und regionaler Ebene eingeführt werden soll. Daneben sollder Einsatz sämtlicher EU (Transparenz-)Instrumente, d.h. EQR, ECVET, EQAVET sowie ESCO, gefördert werden (European Commission 2020a).

Dementsprechend arbeiten alle Projekte der ersten Welle mit der ESCO-Klassifikation für die Entwicklung neuer Berufsprofile und kompetenzbasierter Ausbildungsmöglichkeiten. Die Partner wurden aufgefordert, die für ihren Sektor relevanten Berufs- und Qualifikationskonzepte, die derzeit in der ESCO-Klassifikation enthalten sind, zu überprüfen und neue, zukunftsorientierte Berufsprofile in Übereinstimmung mit der ESCO-Klassifikation zu entwickeln. ESCO ist daher eine wichtige Referenz für die Anerkennung spezifischer sektoraler Kompetenzen, aber auch der für die Entwicklung des Sektors erforderlichen transversalen Kompetenzen (ebd.).

Zusammenfassend zeigen die Steuerungsanalysen im ESCO-Kontext die vielfältige Verflechtung von Steuerungsformen durch verbindliche Rechtsakte, weiche Gesetzgebung sowie die finanzielle Förderung von Aktionsprogrammen, die den Aufbau und die Implementation dieser Plattform unterstützen sollen. Deutlich wird dabei, dass insbesondere durch die Verknüpfung von Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik – hier durch die Verbindung von ESCO und EURES – eine größere Eingriffstiefe durch verbindliche Rechtakte (Verordnungen, Beschlüsse etc.) zu existieren scheint, als dies im Bereich der europäischen Berufsbildungspolitik, die sich eher im Rahmen der „weichen Gesetzgebung“ bewegt, üblich ist. Für eine weiterführende Einordnung der Zusammenhänge sollen nachfolgend die unterschiedlichen Akteure und Institutionen im ESCO-Konstitutionsprozess auf nationalstaatlicher und supranationaler Ebene mit ihren jeweiligen Aufgaben und Rollen ausführlicher beleuchtet werden.

5 ESCO-Governance: Akteurskonstellationen, Aufgaben und Koordination

Zur Rekonstruktion der ESCO-Governance mit den jeweiligen Rollen, Aufgaben und Konstellationen relavanter Akteure auf nationaler und supranationaler Ebene wurden frei zugängliche Dokumente der Europäischen Kommission und Protokolle der ESCO-Gremien analysiert. Als Zielgruppen für die Mitgestaltung von ESCO wurden seitens der EU insbesondere Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Arbeitsvermittlungsagenturen, Bildungsinstitutionen und Bildungsanbieter sowie staatliche Institutionen genannt. ESCO verfolgte dabei nach eigenen Angaben eine „bottom up“ Konstruktionslogik, um die Aktualität und Praktikabilität dieses Instruments sicherzustellen (European Commission 2013: 13).

Akteure und Aufgaben

Die für die ESCO Konstruktion von der Generaldirektion „Beschäftigung“ in den Jahren 2010 und 2011 eingerichteten Gremien und Arbeitsgruppen weisen eine hierarchische Struktur auf. Der Europäischen Kommission war hierzu eine Steuerungsgruppe bestehend aus ESCO Management Board, einem Sekretariat und vier Referenzgruppen zur inhaltlichen Ausgestaltung (vgl. Abbildung 3) unterstellt.

Abbildung 3: ESCO-Governance: Akteure und Aufgaben (European Commission 2019a; eigene Übersetzung)

Abbildung 3: ESCO-Governance: Akteure und Aufgaben (European Commission 2019a; eigene Übersetzung)

Das ESCO Board setzte sich aus Experten zur strategischen Beratung der Kommission zusammen. Beim ESCO Maintenance Committee handelte es sich um eine Expertengruppe aus Repräsentanten von staatlicher Arbeitsvermittlungsagenturen, Statistikinstitutionen, Industrie- und Handelskammern sowie weiteren Schlüsselakteuren mit spezieller technischer Expertise. Die Hauptaufgabe des Maintenance Committees bestand darin, die Kommission mit Blick auf Inhalt und Qualitätssicherung zu beraten. Repräsentanten der einzelnen Mitgliedsstaaten waren im Rahmen der Member States Working Group (MSWG) involviert. Das Manadat bzw. die Aufgabe der Member State Working Groups besteht in der Verbreitung und Implemention von ESCO auf nationalstaatlicher Ebene auf Grundlage der EURES Verordnung. Die Koordination von Maintenance Committee und MSWG erfolgte durch die Kommission (vgl. Gremienprotokolle).

Repräsentanten mit sektorspezifischer Expertise wurden im Rahmen von Sectoral Reference Groups (SREF)in den Konstitutionsprozess einbezogen. Mit sektorübergreifenden Kompetenzen waren Mitglieder der Cross-Sector-Reference Group (CSREF) befasst. Diese entwickelte einen Thesaurus sektorübergreifender Fähigkeiten und Kompetenzen, der zur Entwicklung von Berufsprofilen verwendet werden kann.

Darüber hinaus zeigt die Analyse der offiziell zugänglichen Dokumente, dass nicht nur EU Akteure, sondern auch internationale Akteure in den Konstruktions- und Beratungsprozess eingebunden waren. So wurde die ISCO-Zuordnung in ESCO von Experten der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) überprüft und validiert (European Commission 2019a).

Tabelle 5: Akteure, Aufgaben und Koordination im ESCO-Konstruktionsprozess (European Commission 2017a; https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/)

|

Akteur

|

Mitglieder |

Aufgaben |

Koordination |

|

ESCO Maintenance Committee |

Repräsentanten von staatlichen Arbeitsvermittlungsagenturen, Statistikorganisationen, Industrie und Handelskammern, der ILO und weitere Schlüsselakteure sowie Mitglieder mit spezieller technischer Expertise |

Technische und konzeptionelle Beratung im ESCO-Entwicklungsprozess, z.B. hinsichtlich der technischen Implementation, inhaltlichen Gestaltung, Qualitätskontrolle und Nutzbarkeit |

Diskussion technischer und konzeptioneller Fragen und Entwicklung von Lösungsansätzen; Steuerung durch Verhandlungssysteme (soft law) |

|

ESCO Board |

12 Mitglieder aus den Mitgliedsstaaten (Ministerien, Arbeitsagenturen), Vertreter des EQF Advisory Board, Arbeitgeber-organisationen, Kammern und Gewerkschaften (2011-2013) sowie 4 Beobachter aus anderen Generaldirektionen und CEDEFOP; Nach 2014 kamen noch Vertreter aus europäischen Verbänden für die Universitäten und Berufsbildungs-anbieter hinzu |

Entwicklung eines strategischen Rahmens und einer übergreifenden Konzeption und Kommunikationsstrategie für ESCO |

Diskussion strategischer Fragen und Erarbeitung von Stellungnahmen zur strategischen Dimension von ESCO; Steuerung durch Verhandlungssysteme (soft law) |

|

Member States Working Groups |

Jeweils zwei Repräsentanten aus den Mitgliedsstaaten sowie seitens der EEA Staaten, Beitrittskandidaten und Sozialpartner, sofern gewünscht als Beobachter |

Beratung und Unterstützung der Kommission in Implementations- und Entwicklungsfragen von ESCO unter Berücksichtigung der Bestimmungen der EURES-Plattform als europäischem Portal zur beruflichen Mobilität |

Neben den Mitgliedern der Gruppe selbst auch Vernetzung mit anderen Gremien der ESCO (z.B. Board, Maintenance Committee, Secretariat und supporting conctractors) |

|

Sectoral Reference Groups |

Repräsentanten mit sektorspezifischer Expertise, insbesondere Sozialpartner, Beschäftigungsagenturen, Arbeitgeber, Berufsverbände, Branchenverbände, (Aus)bildungsinstitutionen und Statistische Ämter |

Beratung und Unterstützung der Kommission bei der Umsetzung und Entwicklung von ESCO sowie Gewährleistung von deren Interoperabilität mit den nationalen Klassifizierungssystemen für Beschäftigung |

Koordination durch ESCO-Sekretariat und Taxonomy Expert Group; Regelmäßiger Austausch mit Kommission in Brüssel |

|

Cross-Sector-Reference Group |

Experten für Beschäftigung und Bildung sowie der damit verbundenen Standards und Klassifikationen sowie Experten mit aktuellem Wissen über die Beziehungen zwischen (Aus-) Bildung und dem Arbeitsmarkt |

Sicherstellung der inhaltlichen Konsistenz der Skills-Säule und deren Verlinkung zur Qualifikations-Säule |

Kaum Hinweise in den analysierten Dokumenten |

Zusammenarbeit und Abstimmungsprozesse der Akteure und Gremien

Im Zeitraum von 2011 bis 2013 erfolgten im Rahmen der Sectoral Reference Groups Treffen von elf Expertengruppen zur Ausarbeitung von sektoralen Klassifikationen von Berufen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Wissen. Über die genaue Zusammensetzung dieser Expertengruppen liefern die ausgewerteten Dokumente keinen Hinweis. Im Jahr 2015 erfolgte eine Erweiterung um weitere 16 Sektoren. Dieser Prozess wurde durch das ESCO Sekretariat (SEC) sowie die Taxonomy Expert Group (TEC) koordiniert. Hierzu gehörte auch die Ernennung von Sachverständigen. Konsultationen u. a. zur Ausarbeitung der Berufsklassifikationen, zur Interoperabilität mit nationalen Klassifikationen und für eine sprachlich ausformulierte Version der ESCO-Skills-Säule erfolgten zwischen 2011 und 2017. Über Details der Koordinationsprozesse zwischen den jeweiligen Institutionen, Gremien und Akteuren liefern die Protokolle nur wenige Hinweise. Auf mögliche, nicht näher zu beziffernde Schwierigkeiten in den Abstimmungsprozessen zwischen der Arbeitsgruppe der Mitgliedsstaaten und der EURES-Interoperabilitäts-Arbeitsgruppe deutet folgende Protokollpassage hin: “MS [Memberstate] pointed out the importance of a good coordination of the MSWG [Memberstate Working Group] with the EURES interoperability working group”.

Auch die Koordination der branchenbezogenen Referenzgruppen, die für den Zeitraum von 2011 bis 2015 zur Entwicklung von Berufsklassifikationen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Wissen für ihre jeweiligen Branchen etabliert wurden, erfolgte durch regelmäßige Treffen dieser Expertengruppen in Brüssel.

Mit Blick auf die Governance im ESCO-Konstruktionsprozess legen die analysierten Dokumente eine differenzierte Vorgehensweise der Kommission nahe, bei der sich die (Steuerungs-)mechanismen im Kontext von EURES und der Berufsbildung unterscheiden. Während im EURES-Kontext eine eher hierarchische Regulierung durch Verordnungen und Beschlüsse sichtbar wird (vgl. Kapitel 4), umfasst der Abstimmungsprozess zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedsstaaten Konsultationen und Treffen der Arbeitsgruppen der Mitgliedsstaaten auch „weiche“ Koordinationsformen durch Beratung und Verhandlung. Für eine umfassende Bewertung der Akteurskonstellationen und Aushandlungsprozesse im ESCO-Konstruktions- und Implementationsprozess sind jedoch weiterführende qualitative Erhebungen (Interviews) und Analysen erforderlich, die im Rahmen eines BIBB Forschungsprojekts vorgesehen sind (vgl. hierzu Mottweiler 2020).

6 Diskussion: Neue Formen der berufsbildungspolitischen Steuerung? Diskurse und parallele Logiken im ESCO-Konstruktionsprozess

ESCO ist ein Projekt der Europäischen Kommission, dass vom Direktorat für Generaldirektion für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Inklusion (DG EMPL) durchgeführt wird (European Commission 2020b). Mit Blick auf die Entscheidungskompetenz bleibt die Rolle der einzelnen Mitgliedsstaaten zunächst unklar – und zwar dahingehend, in welchem Umfang und mit welcher Verbindlichkeit ihre Beratungen sich in der konkreten Ausarbeitung von ESCO wiederspiegeln.

Bezüglich der ESCO-Governance deuten die bisherigen Analysen auch auf die Relevanz von hierarchischen Steuerungsformen hin. Dies liegt in erster Linie darin begründet, dass es – aus Sicht der EU-Kommission - um „technische Arbeit“ im Konstruktions- und Implementationsprozess geht. Für diesen Prozess wurde zunächst das Mandat zur Entwicklung eingeholt (vgl. Kapitel 4). In der daran anknüpfenden Koordination zeigen sich unterschiedliche Logiken: zum einen die Projektlogik aus Sicht der Kommission und zum anderen eine konfligierende Logik zwischen Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik.

Projektlogik aus Sicht der Europäischen Kommission

Aus der Perspektive der EU-Kommission ist ESCO ein eigenes Projekt, wofür sie das Mandat auf der Grundlage der EURES-Regulation erhalten hat. Die Mitgliedsstaaten werden im Rahmen von Konsultationen von der Kommission eingeladen, sich beispielsweise zu der Qualität der ESCO-Datenbank in Bezug auf technische Interoperabilität und sprachliche Genauigkeit (Linguistik) auszutauschen. Mit ESCO wendet sich die Kommission an Bildungseinrichtungen und Unternehmen in ganz Europa. Diese werden eher als Anwender von ESCO betrachtet und sind dazu eingeladen, ESCO in ihren Aktivitäten einzubinden, sei es zur Analyse des Qualifikationsbedarfs, zur Gestaltung von Berufsberatungsangeboten oder zur Konzeption von skills passports oder open badges (European Commission 2020b: 16). Auf der Grundlage der EURES-Verordnung sind die Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, bis 2021 ihre nationalen Berufsklassifikationen und Kompetenzklassifikationen mit ESCO abzugleichen bzw. ESCO auf nationale Ebene zu integrieren (EU Durchführungsbeschluss 2018/1021). Diesbezüglich bietet die Kommission Schulungen für die EURES-Stellen in den Mitgliedsstaaten und fördert Umsetzungsprojekte (European Commission 2020b).

Bildungs- versus arbeitsmarktpolitische Logik

ESCO dient als Instrument zur Unterstützung einer aktiven europäischen Arbeitsmarktpolitik, das bezogen auf Beschäftigung und Bildung Anwendung finden kann (European Commission 2020, S. 5). Aktuell angewendet wird ESCO (Stand: Ende 2019) allerdings lediglich von vier Arbeitsagenturen, 40 Unternehmen, fünf Bildungseinrichtungen und acht Vermittlungsagenturen. Eine Maßnahme zur weiteren Forcierung der Nutzung von ESCO ist deshalb in der Programmförderung der EU-Kommission zu sehen. Ein Bestandteil ist die Projektförderung der „Blueprints for Sectoral Cooperation“ im Rahmen der „New Skills Agenda“. Diesbezüglich lässt wird wiederum ein Bezug sowohl zu ausgewählten Wirtschaftsbereichen als auch zum Bildungssektor sichtbar. Die „Blueprints“ im Rahmen der „Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten“ (vgl. Kapitel 4) sind aufgefordert, die Struktur der ESCO-Berufe im Hinblick auf die Schaffung neuer Berufsprofile und spezieller Ausbildungsprogramme zu untersuchen. Problematisch aus der Sicht der Berufsbildung könnte in diesem Zusammenhang sein, dass die Kommission die Berufsbildungsanbieter dazu einlädt, ESCO zur Curriculumsentwicklung und -anpassung zu nutzen („adapt their curricula accordingly to better prepare their students for tomorrow's labour markets“) (European Commission 2020b).

Dieser Aspekt bedarf weiterer tiefergehender Analysen, die in weiterführenden Forschungsarbeiten[5] vorgesehen sind. Das Analyseziel ist hierbei, herauszufinden, wo und in welchem Umfang ESCO zur Identifizierung (neuer) arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen dient und von ihr tatsächlich Impulse für die Curriculum-Entwicklung ausgehen. Dabei sollen auch potentielle Wechselwirkungen mit existierenden Instrumenten (insbesondere Ordnungsmittel), Verfahren und Gestaltungsprinzipien der Curriculum-Entwicklung untersucht werden.

Literatur

AEUV Artikel 45: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union , Artikel 45. Online: dejure.org, https://dejure.org/gesetze/AEUV/45.html (16.07.2020).

AEUV Artikel 46: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union , Artikel 46. Online: dejure.org, https://dejure.org/gesetze/AEUV/46.html (16.07.2020).

AEUV Artikel 149: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union , Artikel 149. Online: dejure.org, https://dejure.org/gesetze/AEUV/149.html#:~:text=Art.,129%20EGV)%20%2D%20dejure.org&text=Der%20%22Vertrag%20%C3%BCber%20die%20Arbeitsweise,beruht%20auf%20dem%20Lissabon%2DVertrag (16.07.2020).

AEUV Artikel 165: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union , Artikel 165. Online: dejure.org, https://dejure.org/gesetze/AEUV/165.html (16.07.2020).

AEUV Artikel 166: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union , Artikel 166. Online: dejure.org, https://dejure.org/gesetze/AEUV/166.html (16.07.2020).

Altrichter, H./Heinrich, M. (2007): Kategorien der Governance-Analyse und Transformationen der Systemsteuerung in Österreich. In: Altrichter, H./Brüsemeister, T./Wissinger, J. (Hrsg.): Educational Governance. Handlungskoordination und Steuerung im Bildungssystem. Wiesbaden, 55-103.

Baumeler, C./Engelage, S. (2017): Neue Steuerung durch Klassifikationssysteme: Nationale Qualifikationsrahmen in der Schweiz, Österreich und Deutschland. In: Bolder, A./Bremer, H./Epping, R. (Hrsg.): Bildung für Arbeit unter neuer Steuerung. Wiesbaden, 223-246.

Bohlinger, S. (2014): Steuerungsprinzipien und -mittel europäischer Berufsbildungspolitik. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 25, 1-23.

Bohlinger, S. (2019): Governance in der europäischen Berufsbildungspolitik. In: Berufsbildung, H. 178, 15-17.

Busemeyer, M. R. (2009): Die Europäisierung der deutschen Berufsbildungspolitik. Berlin.

Deutscher Bundestag (2011): Entwicklung einer europäischen Klassifizierung für Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Willi Brase, Dr. Ernst Dieter Rossmann, Ulla Burchardt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD. In: Drucksache 17/6379.

Diekmann, K. (2020): ESCO und Europass – ist ein europäisches und erweitertes Linked in im Entstehen? Online: Denk-doch-Mal.de.

do Amaral, M. P. (2017): Educational Governance: International vergleichende Perspektiven auf Neue Steuerung im Bildungsbereich In: Bolder, A./Bremer, H./Epping, R. (Hrsg.): Bildung für Arbeit unter neuer Steuerung. Wiesbaden , 201-221.

Eising, R./Lenschow, A. (2007): Europäische Union. In: Benz, A./Lütz, S./Schimank, U./Simonis, G. (Hrsg.): Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden, 325-338.

ESCO Portal (2020): ESCO Webportal. Berufe. Online: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation, (13.03.2020).

Europäische Union (2006): BESCHLUSS Nr. 1672/2006/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. Oktober 2006 über ein Gemeinschaftsprogramm für Beschäftigung und soziale Solidarität - Progress. In: Amtsblatt der Europäischen Union, 2006.

Europäische Union (2011): VERORDNUNG (EU) Nr. 492/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union. In: Amtsblatt der Europäischen Union, L 141/1.

Europäische Union (2016): VERORDNUNG (EU) 2016/589 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. April 2016 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 492/2011 und (EU) Nr. 1296/2013. In: Amtsblatt der Europäischen Union, L 107/1.

Europäische Union (2018a): DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2018/1020 DER KOMMISSION vom 18. Juli 2018 zur Annahme und Aktualisierung der Liste der Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe der europäischen Klassifikation zum Zweck des automatisierten Abgleichs über die gemeinsame IT-Plattform von EURES. In: Amtsblatt der Europäischen Union, L 183/17.

Europäische Union (2018b): DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2018/1021 DER KOMMISSION vom 18. Juli 2018 zur Festlegung der technischen Standards und Formate, die für die Anwendung des automatisierten Abgleichs über die gemeinsame IT-Plattform unter Nutzung der europäischen Klassifikation und für die Interoperabilität zwischen den nationalen Systemen und der europäischen Klassifikation benötigt werden. In: Amtsblatt der Europäischen Union.

European Commission (2013): ESCO. European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations. Luxembourg.

European Commission (2017a): ESCO handbook. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. Brussels.

European Commission (2017b): ESCO strategic framework. Brussels.

European Commission (2018): ESCO Annual Report 2018. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. Brussels.

European Commission (2019a): ESCO handbook. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. Brussels.

European Commission (2019b): RfS 43 - Support to the Development of the ESCO qualifications pillar. Final Report v7 - February 2019. Brussels.

European Commission (2020a): Blueprint for sectoral cooperation on skills. Online: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en, (15.09.2020).

European Commission (2020b): ESCO Annual Report 2019. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. Brussels.

Fraunhofer Institut (2019): Wissenschaftliche Unterstützung bei der Erarbeitung einer Folgenabschätzung zur Einführung und Nutzung von ESCO. Expertise im Auftrag des DIHK (unveröffentlichte Expertise).

Grande, E. (1998): Politik im europäischen Mehrebenensystem. In: Onlinequelle:http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/grande.pdf; Printquelle: Forum Politische Bildung (Hg.) EU wird Europa? Erweiterung - Vertiefung - Verfestigung.

Kuhlee, D. (2017): Steuerung, Neue Steuerung, Governance ... ? Zu Leitbildern, Gestaltungsmustern und Funktionsmechanismen von Steuerungsansätzen in der beruflichen Bildung. In: Bolder, A./Bremer, H./Epping, R. (Hrsg.): Bildung für Arbeit unter neuer Steuerung. Wiesbaden, 45-72.

Kussau, J./Brüsemeister, T (2007): Educational Governance: Zur Analyse der Handlungskoordination im Mehrebenensystem der Schule. In: Altrichter, H./ Brüsemeister, T./Wissinger, J. (Hrsg.): Educational Governance. Handlungskoordination und Steuerung im Bildungssystem. Wiesbaden, 15-54.

Kutscha, G. (2008): Berufsbildungssystem und Berufsbildungspolitik in Deutschland. Duisburg und Essen.

Markowitsch, J./Plaimauer, C. (2009): Descriptors for competence: towards an international standard classification for skills and competences. In: Journal of European Industrial Training, 33 (9), 817-837.

Mottweiler, H. (2020): Was ist ESCO? Funktion und aktuelle Diskussion eines neuen Transparenzinstruments europäischer (Berufs-)Bildungspolitik. In: BWP, H. 3, 28-32.

Schimank, U. (2007): Elementare Mechanismen. In: Benz, A. et al. (Hrsg.): Handbuch Governance. Wiesbaden, 29-45.

Strebel, A./Engelage, S./Baumeler, C. (2019): Der Beitrag der institutional work-Perspektive zu Educational Governance. In: Langer, R./Brüsemeister, T. (Hrsg.): Handbuch Educational Governance Theorien. Wiesbaden, 201-218.

Wessels, W. (2008): Das politische System der Europäischen Union. Wiesbaden.

[1] https://op.europa.eu/webpub/com/abc-of-eu-law/de/#chap6

[2] https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Identify_training_needs

[3] LOQ-Portal steht für „Learning Opportunities and Qualifications portal“ (https://ec.europa.eu/ploteus/).

[4] Der Begriff des Mehrebenensystems wurde insbesondere in der politikwissenschaftlichen Literatur geprägt. Grande (1998) unterscheidet im europapolitischen Kontext vier verschiedene Verhandlungsebenen: „erstens die Verhandlungen zwischen den verschiedenen europäischen Akteuren und Institutionen wie der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament (intragemeinschaftliche Verhandlungsebene); zweitens die Aktivitäten nationaler Akteure (wie z.B. die Fachminister und Ministerialbeamten) auf europäischer Ebene in den verschiedenen Räten und Ausschüssen (internationale Verhandlungsebene); drittens die Aktivitäten nationaler Akteure (Politiker, Ministerialbeamte, Verbandsfunktionäre) in der nationalen Politikarena, um den jeweiligen nationalen Standpunkt zu europäischen Politiken zu ermitteln; und viertens besteht schließlich die Möglichkeit, dass supranationale Akteure in der nationalen Politikarena aktiv werden.“ (Grande 1998, 2f).

[5] Weiterführende Analysen sind Bestandteil eines BIBB Projekts, vgl. hierzu Mottweiler 2020

Zitieren des Beitrags

Annen, S./Mottweiler, H./LeMouillour, I. (2020): ESCO als neues Instrument europäischer Berufsbildungssteuerung? Theoretische Einordnung und empirische Evidenz. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 39, 1-18. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe39/annen_etal_bwpat39.pdf (17.12.2020).