Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ 43 - Dezember 2022

Digitale Arbeitsprozesse als Lernräume für Aus- und Weiterbildung

Hrsg.: , , &

Digitale Transformation der Berufs- und Arbeitswelt – Einblicke in die fachdidaktische Gestaltung der beruflichen Fachrichtung ‚Wirtschaft und Verwaltung‘

Die digitale Transformation führt dazu, dass sich lang etablierte Tätigkeiten und Arbeitsabläufe, welche die Berufsbilder im Kern definieren, verändern und stellt damit Mitarbeitende sowie Beteiligte der beruflichen Bildung vor Herausforderungen. Berufliche Lehramtsstudiengänge sind gefordert, Studierenden bereits im hochschulischen Teil ihrer Ausbildung den Aufbau eines berufsförmigen Wissens zu eröffnen, das ihnen die Erkundung beruflicher Handlungsfelder ermöglicht und eine wichtige Grundlage für die Unterrichtsgestaltung an Berufskollegs bildet. Wir geben in diesem Beitrag Einblicke in die Entwicklungsarbeiten einer fachdidaktisch geprägten Einführungsveranstaltung im Studienfach Wirtschaftswissenschaft für das Lehramt an Berufskollegs. Diese zieht Ansätze der Fallstudiendidaktik heran, um für Studierende eine Möglichkeit zu schaffen, die digitale Transformation von Arbeits- und Geschäftsprozessen zu erkunden und diese mit Blick auf die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht an Berufskollegs zu analysieren. Dabei stellen wir die Entstehung der Fallstudie sowie deren Einbettung in das Modulkonzept dar und diskutieren das hochschuldidaktische Lehr-/Lernformat.

Digital transformation of the professional and working world – insights into the subject didactic design of the vocational specialization ‘Business and Administration’

The digital transformation means that long-established activities and work processes that define occupational profiles at their core are changing, thus posing challenges for employees and stakeholders in vocational education and training. Vocational teacher training programs need to provide students with vocational knowledge in the higher education part of their training, which enables them to explore operational fields of action and forms an important basis for instructional design at vocational schools. In this article, we provide insights into the development work of a subject-didactically shaped introductory course in the subject of economics for vocational schools. This course draws on case study didactics to provide students with an opportunity to explore the digital transformation of work and business processes and to analyze them with a view to designing business lessons at vocational schools. In doing so, we present the emergence of the case study as well as its embedding in the module concept and discuss the higher education didactic teaching-learning format.

1 Einleitung

Die Digitalisierung verändert Arbeits- und Geschäftsprozesse und stellt damit Anforderungen an Mitarbeitende in Unternehmen ebenso wie an die berufliche Bildung. Nicht jede technische Veränderung greift dabei grundlegend in die Arbeits- und Geschäftsprozesse ein. Werden z. B. Bestände statt auf Papier mittels Scanner geprüft, verändert sich zunächst nur die Modalität der Tätigkeit, nicht jedoch der Charakter des dahinterliegenden Prozesses (vgl. Sloane et al. 2018, 11). Andere Veränderungen hingegen greifen in die Tiefenstruktur der Berufe ein und transformieren lang etablierte Tätigkeiten und Arbeitsabläufe, die das Berufsbild im Kern definieren, z. B. wenn eine KI-basierte Software Einkauf, Preisbestimmung und Lagerhaltung besser optimieren kann als der/die menschliche Kaufmann*frau (vgl. Sczogiel et al. 2019; Wilbers 2019). Besonders solche tiefenstrukturellen Veränderungen in den Berufsbildern stellen die berufliche Bildung und, damit verbunden, die berufliche Lehrer*innenbildung vor Herausforderungen. Aus diesen Veränderungen ergeben sich verschiedene didaktische Fragen, wie sich die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse auf das Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung auswirkt. Für die berufliche Lehrer*innenbildung stellen sich folgende zentralen Fragen, welche die Herausforderungen auf mehreren Ebenen darstellen:

- Wie verändert die digitale Transformation Arbeits- und Geschäftsprozesse in bestimmten Berufsbildern?

- Welche (neuen) Kompetenzanforderungen an die Berufslernenden gehen mit diesen Veränderungen einher?

- Welche Implikationen ergeben sich hieraus für das professionelle Handeln von Lehrer*innen?

- Wie können diese Anforderungen im hochschulischen Teil der Lehrer*innenbildung adressiert werden?

Die Anforderungen, die für Lehrkräfte als Folge der digitalen Transformation resultieren, werden häufig als ‚digitale Kompetenzen‘ zusammengefasst (vgl. Sloane et al. 2018, 12). Die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse, die in diesem Beitrag in den Blick genommen wird, wird als eine Dimension digitaler Kompetenzen unter Begriffen wie „digitale Inhaltskompetenz“ (KMK 2021, 25) oder „Wissen über die Digitalisierung der Wirtschaft“ (Seufert et al. 2019, 320) beschrieben. Beide Begriffe verdeutlichen, dass nicht ausreichend geklärt ist, welche Kompetenzen bzw. Kompetenzbestandteile die inhaltliche Komponente im Detail umfasst. ‚Inhalt‘ nach dem Verständnis von Shulman (1986) und dem häufig zitierten TPACK-Modell von Mishra und Koehler (2006), das sich auf Shulman bezieht, verweist eher auf wissenschaftliche Wissensbestände einzelner Disziplinen. Welchen Stellenwert die Handlungsanforderungen beruflicher Arbeitsprozesse bei der Bestimmung der Inhaltskomponente einnehmen, bleibt unklar. Da die Bildungspläne in der beruflichen Bildung nach den Berufsbildern und deren betrieblichen Handlungsfeldern ausgerichtet sind, denen wiederum eine Prozessorientierung zugrunde liegt (vgl. Windelband 2021, 203ff.), greift dieses Verständnis von Inhalt zu kurz; die Arbeits- und Geschäftsprozesse müssen folglich als inhaltliche Komponente digitaler Kompetenzen für den Kontext der beruflichen Lehrer*innenbildung ebenso in den Blick genommen werden. Die digitale Transformation der beruflichen Handlungsfelder muss von Lehrer*innen erkannt und didaktisch im Unterricht verarbeitet werden können. Dementsprechend muss die hochschulische Ausbildung der Lehrer*innen Lerngelegenheiten bieten, Veränderungen in den Arbeits- und Geschäftsprozessen zu analysieren und diese mit Blick auf die Gestaltung von Unterricht zu verarbeiten (vgl. KMK 2021, 7). Der Förderung eines dafür notwendigen berufsförmigen Wissens, d. h. eines fachlichen Wissens, das berufliche Handlungsfelder sowie eine Orientierung an Arbeits- und Geschäftsprozessen zugrunde legt, können fachwissenschaftliche Studienbestandteile in beruflichen Lehramtsstudiengängen nicht ausreichend gerecht werden; hier zeigt sich eine Entwicklungsperspektive für die Studienprogramme und der Anspruch an die Fachdidaktik.

Aktuelle Forschungsarbeiten schlagen, bis auf wenige Ausnahmen, kaum hochschuldidaktische Ansätze zur Förderung digitaler Kompetenzen in der Hochschullehre vor, welche dezidiert die zunehmende Veränderung der Arbeits- und Geschäftsprozesse betrachten; mögliche Ansätze deuten u. a. Gerholz et al. (2021) und Müller et al. (2021) an. Außerdem ist nicht geklärt, wie die Förderung digitaler Kompetenzen, die eine solche Orientierung aufweisen, systematisch in die Curricula der Lehramtsstudiengänge integriert werden kann (vgl. Jenert/Kremer 2021, 9; Schiefner-Rohs 2020, 129). Hinsichtlich der digitalen Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse ergibt sich demnach folgende Forschungsfrage: Wie lassen sich Lerngelegenheiten hochschuldidaktisch gestalten, mit Hilfe derer Lehramtsstudierende die digitale Transformation beruflicher Handlungsfelder erkunden und Implikationen für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht an Berufskollegs erkennen können?

Dieser Beitrag gibt Einblicke in ein hochschulisches Entwicklungsprojekt. Er zeigt anhand von Ansätzen der Fallstudiendidaktik eine Möglichkeit, wie sich Studierende im Studienfach Wirtschaftswissenschaft für das Lehramt an Berufskollegs Veränderungen in den Arbeits- und Geschäftsprozessen erschließen können, die sich auf eine zunehmende Digitalisierung zurückführen lassen. Dabei gehen wir in drei Schritten vor: Erstens stellen wir dar, wie sich die Digitalisierung in ausgewählten regionalen Unternehmen auf die Arbeits- und Geschäftsprozesse auswirkt und zeigen dies exemplarisch an einem Fall aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Damit führen wir in diesem Modul in grundlegende Sachverhalte zu Arbeits- und Geschäftsprozessen ein und nehmen hier exemplarisch die Berufsbilder der Kaufleute im Einzelhandel bzw. der Verkäufer*innen auf, um die Veränderungsprozesse für die berufliche Bildung zu kontextualisieren. Im Modul steht die Fallstudie exemplarisch zur Erarbeitung von Grundlagen einer prozessorientierten Wirtschaftslehre und sensibilisiert für Transformationen in Wirtschaft und Verwaltung. Zweitens beschreiben wir, wie ausgehend von diesen Erkundungen betrieblicher Handlungskontexte eine didaktische Fallstudie für Lehramtsstudierende entwickelt wurde. Drittens werden Möglichkeiten und Grenzen derartiger Entwicklungsarbeiten diskutiert. Der Beitrag schließt an den Diskussionsbeitrag von Jenert und Kremer (2021) an und zeigt, wie exemplarische Fälle für eine „digitale Prozessintegration“ (ebd., 15) im Studienfach Wirtschaftswissenschaft für das Lehramt an Berufskollegs herangezogen und eine Verbindung zwischen fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Zugängen hergestellt werden können. Es wird mit dem Beitrag ein Prozess für die Studiengangentwicklung nachgezeichnet und ein Fallstudien-Prototyp vorgestellt, welche die Entwicklungsarbeiten an anderen Standorten unterstützen bzw. den Austausch zu derartigen Materialien eröffnen können.

2 Digitale Transformation: Herausforderungen für berufliche Lehramtsstudiengänge

Lehramtsstudiengänge sind curricular entlang der drei Säulen Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaft strukturiert (vgl. Shulman 1986). Diese Dreiteilung führt in der Praxis häufig zu fragmentierten Studiengangstrukturen und stellt Studierende vor Herausforderungen, z. B. weil sie ihre Fächer bzw. Fachrichtungen gemeinsam mit Studierenden eines fachwissenschaftlichen Studiengangs absolvieren. Gesonderte fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen, die sich an Arbeits- und Geschäftsprozessen ausrichten und den Aufbau eines berufsförmigen Wissens ermöglichen, gibt es eher selten (vgl. Frommberger/Lange 2018, 13). Hinzu kommen fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Lehrveranstaltungen aus in der Regel zwei Fachbereichen mit z. T. unterschiedlichen Fachkulturen und Studienstrukturen, die dazu führen können, dass Studienfächer und -bestandteile für Studierende wenig abgestimmt wirken und in ihrer Vorstellung schwer zusammenführbar sind (vgl. Jenert/Kremer 2021, 17ff.). Die berufliche Lehrer*innenbildung ist besonders, da sie zwei Referenzsysteme besitzt: Einerseits eine Fachlogik, die sich an wissenschaftlichen Disziplinen ausrichtet, und andererseits eine Sachlogik, die sich an betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert (vgl. Kremer/Sloane 2014, 8). Die Struktur über Forschung gewonnenen, disziplinär organisierten und hoch ausdifferenzierten Wissens entspricht nicht der ganzheitlichen Struktur berufsförmigen Wissens, das sich über Handlungsaufgaben und Probleme in der betrieblichen Praxis bestimmt. Dies stellt angehende Lehrer*innen vor die Herausforderung, beide Referenzsysteme über ihr Studium bzw. die darin enthaltenen Praxisphasen in Verbindung zu bringen. Fachwissenschaftliche Studienbestandteile sind dabei aus Sicht beruflicher Lehramtsstudierender mit Blick auf die Digitalisierung häufig zu abstrakt, um die thematisierten Inhalte im Wirtschaftsunterricht aufzugreifen; es wird z. B. betrachtet, wie Formen der künstlichen Intelligenz im Marketing genutzt werden können oder wie Märkte aufgrund der Digitalisierung entgrenzt werden. Studierende bekommen selten Einblicke, wie sich Arbeitsabläufe in Betrieben und Handlungen beruflich Tätiger, z. B. eines/r Kaufmanns*frau im Einzelhandel, ganz konkret verändern. In der Konsequenz müssen Studierende das erworbene Wissen über die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse größtenteils eigenverantwortlich auf ihre Rolle als Lehrkraft sowie die Gestaltung von Unterricht an Berufskollegs transferieren.

Mit Blick auf die oben skizzierten Anforderungen ist die Fachdidaktik gefordert, als Vermittlerin zwischen fach- und bildungswissenschaftlichen Studieninhalten zu agieren (vgl. Jenert/Kremer 2021, 15). Sie hilft dabei, eine Anbindung an die Fachwissenschaft zu ermöglichen; in der fachdidaktischen Ausbildung soll „die Umsetzung fachlogisch strukturierten Wissens in sachlogisch zu strukturierende Anwendungsgebiete vorgenommen werden“ (Kremer/Sloane 2014, 9). Die fachdidaktische Betrachtung ist wichtig, weil es nicht trivial ist, die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse zu durchdringen und didaktisch zu verarbeiten (das gilt für uns in der Lehrer*innenbildung genauso wie für Lehrkräfte und Schüler*innen). Studierende benötigen einerseits ein spezifisches berufsbezogenes Wissen innerhalb der Berufsfelder, welches auch das Wissen über die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse beinhaltet (vgl. Windelband 2021, 209). Andererseits benötigen Studierende ein didaktisches Repertoire und Übungsanlässe, um die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse im eigenen Unterricht an Berufskollegs adressieren zu können. Darüber hinaus müssen Studierende am Beispiel der digitalen Transformation erkennen, dass ihr berufsbezogenes Wissen stets einer Dynamik unterliegt und Gefahr läuft, schnell obsolet zu sein. Als Teil ihrer beruflichen Professionalität müssen Lehrer*innen ihr Wissen über die Veränderungen der Arbeits- und Geschäftsprozesse als Teil des berufsbezogenen Wissens kontinuierlich auf Aktualität überprüfen (vgl. Müller et al. 2021, 3). Daneben erheben weitere sozioökonomische Megatrends wie Migration oder Inklusion den Anspruch, gleichwertig in den Unterricht an Berufskollegs einzufließen, wodurch die Ausbalancierung der Lerninhalte erschwert und die Komplexität für Lehrer*innen erhöht wird (vgl. Frommberger/Lange 2018, 35). Die Tatsache, dass künftig immer mehr solcher Querschnittsthemen für die berufliche Bildung bedeutsam sein werden, stellt die bisherige additive Logik der Studienganggestaltung in den Lehrämtern – also das Hinzufügen einzelner Module zu Digitalisierung, Inklusion etc. – ganz grundsätzlich infrage. Notwendig scheinen hochschuldidaktische Lösungen, die es ermöglichen, neue Themen in bestehende Studienstrukturen zu integrieren. Einen möglichen Lösungsansatz stellen wir im Folgenden vor.

3 Modulkonzeption

Um die aufgeworfenen Perspektiven bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Lehramtsausbildung aufzunehmen, haben wir uns im Rahmen von Entwicklungsarbeiten im Studienfach Wirtschaftswissenschaft für das Lehramt an Berufskollegs dafür entschieden, eine fachwissenschaftliche Einführungsveranstaltung unter dem Titel „Einführung in den Wirtschaftsunterricht: Wirtschafts- und Geschäftsprozesse gestalten“ mit einem fachdidaktischen Fokus zu versehen. Diese richtet sich an Arbeits- und Geschäftsprozessen aus und arbeitet in einem ersten Schritt anhand von betriebs- und volkswirtschaftlichen Fragestellungen auf, wie sich diese durch die Digitalisierung verändern. In einem zweiten Schritt werden die Analysen mit didaktisch-curricularen Überlegungen für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht verknüpft. Diese Verknüpfung soll Studierenden den Transfer zwischen den Fragen ‚Wie verändert die Digitalisierung die Arbeits- und Geschäftsprozesse?‘ und ‚Welche Bedeutung haben diese Veränderungen für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht?‘ vereinfachen.

Für die Konzeption des Moduls haben wir nach einem hochschuldidaktischen Format gesucht, mit Hilfe dessen sich Studierende Arbeits- und Geschäftsprozesse und deren Wandel exemplarisch erschließen können. Wir haben uns dazu entschieden, auf Ansätze der Fallstudiendidaktik zu setzen. Fallstudien werden der handlungsorientierten Didaktik zugeordnet; sie versetzen Lernende in reale oder realitätsnahe Handlungssituationen und konfrontieren sie mit einer Problemstellung (vgl. Kaiser 1983, 17ff.). Fallstudien verfolgen das Ziel, dass Lernende über die Auseinandersetzung und die Identifikation mit dem präsentierten Einzelfall (Induktionsbasis) eine Abstraktionsbasis gewinnen, die es ihnen ermöglicht, die erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse auf zukünftige Handlungssituationen zu transferieren (vgl. Götzl/Goldenstein/Scheven 2012, 4ff.). Nach Reetz eignen sich Fallstudien besonders dazu, Veränderungen in der Lern- und Arbeitswelt zu durchdringen, bei denen rezeptive Lernformen zu kurz greifen (vgl. Reetz 1988, 39). Die Fallstudienarbeit im Rahmen des Moduls verfolgt zwei Ziele: Erstens soll sie Studierenden einen Zugang bieten, Arbeits- und Geschäftsprozesse und die Transformation beruflicher Handlungsfelder exemplarisch zu erkunden, also aus einer fachlichen Perspektive heraus zu analysieren. Zweitens sollen die Erkenntnisse aus der Fallstudienarbeit aufgegriffen und aus einer fachdidaktischen Perspektive für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht aufgenommen und in einer ersten Unterrichtsplanung verarbeitet werden. Bei dem lebensweltlichen Ausschnitt der Fallstudie (Lebensmitteleinzelhandel) handelt es sich um einen Kontext, mit dem sich Studierende sowohl aufgrund alltäglicher Erfahrungen als auch mit Blick auf ihre Rolle als Lehrer*innen identifizieren können; dieser lebensweltliche Bezug soll zur Bearbeitung motivieren. Gleichzeitig setzen wir mit dem Einsatz von Fallstudien auf eine aktivierende Lernform, die eine proaktive Erkundung des betrieblichen Kontexts seitens der Studierenden erfordert. Die Rahmung der Fallstudie mit betriebs- und volkswirtschaftlichen Fragestellungen stellt zudem den Bezugspunkt zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, Konzepten und Modellen sicher. Der induktive Ansatz soll Studierenden ermöglichen, über den Einzelfall einen möglichen Zugang zur digitalen Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse zu gewinnen, der gleichzeitig für die Tragweite der Veränderungen sensibilisiert. Der Zugang über den Einzelfall ist wichtig, um konkrete Veränderungen aufzuzeigen und die Komplexität der Transformationsprozesse aufzubrechen. Die Handlungsorientierung soll es Studierenden ermöglichen, sich in die Rolle eines/r Einzelhandelskaufmanns*frau zu versetzen, um die Relevanz der in der Fallstudie aufgeworfenen Fragestellungen zu verdeutlichen. Deduktive, disziplinorientierte Ansätze laufen Gefahr, dass das Wissen über die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse zu abstrakt bleibt, da diese nur überblicksartig und bedingt berufsspezifisch auf Veränderungen eingehen können (vgl. Reetz 1988, 39). Gleichzeitig muss die Fallstudie eine angemessene Grundlage bieten, um als Abstraktionsbasis zu dienen, d. h. auch exemplarisch sein für die Veränderungen der Arbeits- und Geschäftsprozesse in anderen Kontexten (Betrieben, Branchen usw.). Das Fach (BWL bzw. teilweise auch VWL) bietet zunächst nur einen Analyserahmen an (‚Wie ist ein Unternehmen aufgebaut?‘ ‚Was ist ein Geschäftsprozess?‘ ‚Was zeichnet Kerngeschäftsprozesse einer Branche aus?‘ etc.), um sich den konkreten Fall analytisch zu erschließen. Die Antworten, wie die Digitalisierung innerhalb dieses analytischen Rahmens in Erscheinung tritt, entwickeln die Studierenden dann selbst.

Die Konstruktion von Fallstudien folgt dem Prinzip der Exemplarität; Fallstudien müssen sowohl exemplarisch für das Lernobjekt als auch für das Lernsubjekt sein (vgl. Reetz 1987, 20). Die lernobjektbezogene Exemplarität wird sichergestellt durch die situative und wissenschaftliche Repräsentation, d. h. der Fall enthält einen Ausschnitt aus der Lebenswelt der Lernenden und repräsentiert zumindest mittelbar wissenschaftliche Theorien, Erkenntnisse, Systematiken etc. Die lernsubjektbezogene Exemplarität wird untergliedert in die subjektive Bedeutsamkeit sowie die subjektive Fasslichkeit, d. h. der Fall ist so zu gestalten, dass Lernende sich mit dem Fall identifizieren können und dieser didaktisch in der Form reduziert wurde, dass er zur Bearbeitung motiviert. Diese Kriterien sind interdependent und zugleich konkurrierend, sodass sie Fallstudien-Entwickler*innen vor Dilemmata stellen (vgl. Reetz 1988, 42). Inwieweit wir unserer Einschätzung nach mit unserem hochschuldidaktischen Lehr-/Lernansatz diese zuvor dargestellten Anforderungen an die Fallstudie erfüllen konnten bzw. können, diskutieren wir im abschließenden Kapitel. Nachfolgend wird zunächst der empirische Einzelfall vorgestellt. Anschließend wird der Prozess der Fallstudienkonstruktion sowie die übergeordnete didaktische Struktur der Lehrveranstaltung vorgestellt.

3.1 Qualitative Explorationen

Um eine geeignete Grundlage für die Erarbeitung einer authentischen Fallstudie zu finden, haben wir qualitative Explorationen in regionalen Unternehmen (Batteriehersteller, Fahrrad- und Lebensmitteleinzelhandel, Tourismusdienstleister) durchgeführt, die uns Einblicke in die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse eröffnen sollten. Wir stellen hier einen Einzelfall aus dem Bereich des Lebensmitteleinzelhandels vor, im Folgenden pseudonymisiert Padermarkt genannt, aus dem der Handlungskontext für die Entwicklung der didaktischen Fallstudie abgeleitet wurde; die weiteren Explorationen dienten zur Absicherung der Erkenntnisse. Wir verstehen im Folgenden unter Padermarkt-Einzelfall die Ausrichtung an einem idealisierten Realfall, der im Kontext der Aufarbeitung von Arbeits- und Geschäftsprozessen erarbeitet wurde, und unter Padermarkt-Fallstudie die didaktisch aufbereitete Fallstudie. Der Einzelfall Padermarkt wurde in einem leitfadengestützten Interview mit dem Eigentümer exploriert. Der Leitfaden orientiert sich an Arbeits- und Geschäftsprozessen; er nimmt diese als Ausgangspunkt und führt ausgehend von den Veränderungen in den Arbeits- und Geschäftsprozessen zu globaleren Veränderungen in den Berufsbildern und den daraus resultierenden Kompetenzanforderungen für Mitarbeitende und Berufslernende. Zudem enthält der einleitende Teil des Leitfadens eine ausführliche Vorstellung des Unternehmens. Dieser sollte es uns ermöglichen, die Erkenntnisse einzuordnen sowie mit Hilfe der Informationen die Fallbeschreibung anzureichern und authentischer zu gestalten. Bei der Interviewdurchführung haben wir über zahlreiche Rückfragen insgesamt versucht, ein möglichst umfassendes und konkretes Abbild des Einzelfalls zu generieren, z. B. im Hinblick auf spezifische Veränderungen in den Arbeitsabläufen der Mitarbeitenden. Der Leitfaden unterteilt sich in die folgenden Abschnitte:

- Vorstellung des Einzelhandelsunternehmens und der eigenen Rolle im Markt

- Digitalisierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse im Markt; betriebswirtschaftliche Herausforderungen, die daraus resultieren

- Veränderungen in den Berufsbildern Verkäufer*in im Einzelhandel bzw. Kaufmann*frau im Einzelhandel im Zuge der digitalen Transformation

- Kompetenzanforderungen für Mitarbeitende im Einzelhandel im Zuge der digitalen Transformation

Ad 1) Die Vorstellung des Unternehmens sollte uns die Möglichkeit bieten, die Einblicke aus dem Interview besser einordnen zu können. Zudem war hier die Überlegung, dass die Informationen zu dem Unternehmen dabei helfen können, eine möglichst authentische Fallbeschreibung zu gestalten. Aus diesem Grund wurde versucht, mit Hilfe des Interviews ein möglichst detailreiches und umfassendes Bild des Padermarkts zu entwickeln. Die Besonderheit des Padermarkts liegt vor allem in seinem Überraschungsmoment. Als ‚Dorfsupermarkt‘ haben sich im Interview verschiedene Facetten der digitalen Transformation gezeigt, die von uns nicht erwartet wurden, wie z. B. die Nutzung eines KI-basierten vollautomatisierten Warenwirtschaftssystems, im Folgenden ‚intelligentes Warenwirtschaftssystem‘ genannt. Das unerwartete Moment einerseits sowie die hohe Fasslichkeit des Padermarkt-Einzelfalls andererseits machen ihn zu einer geeigneten Grundlage für eine didaktische Fallstudie in der Hochschullehre. Der Padermarkt lässt sich in Kürze folgendermaßen darstellen: Er wird von zwei Eigentümer*innen in Selbständigkeit geführt und beschäftigt 35 Mitarbeitende. Als ‚Dorfsupermarkt‘ ist der Padermarkt regional stark verwurzelt und bietet seinen Kund*innen ein Vollsortiment. Er handelt nachhaltig und kauft Ware vor allem regional ein. Neben dem Lebensmittelsortiment stehen Kund*innen zudem verschiedene Servicedienstleistungen wie ein Lieferdienst und ein Abholservice zur Verfügung. Der Padermarkt ist an eine Unternehmensgruppe angeschlossen, wodurch er von deren Bekanntheitsgrad profitiert und Produkte über die Zentrale beziehen kann. Es werden Kaufleute im Einzelhandel ausgebildet, wobei den Auszubildenden bereits in einem frühen Stadium Verantwortung übertragen wird, um die Attraktivität der Ausbildung zu erhöhen und die Selbständigkeit zu fördern.

Ad 2) Ganz zentral für die Digitalisierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse im Padermarkt ist das bereits angesprochene intelligente Warenwirtschaftssystem. Der Eigentümer beschreibt, dass Bestellungen während seiner Ausbildung z. T. noch mit Zettel und Stift aufgeschrieben und an den Lieferanten übergeben oder gefaxt worden seien: „morgen brauche ich das“. Heute arbeitet der Padermarkt mit einem KI-basierten vollautomatisierten Warenwirtschaftssystem. Das System ist datengestützt, d. h. es kennt u. a. Wetterdaten, Wochentage, saisonale Trends und vergangene Verkaufszahlen. Zudem ist es selbstlernend, d. h. es greift auf vergangene Daten zurück und lernt anhand von aktuellen Daten, um die Prognosen zu verbessern. Das System kann Bestellungen automatisieren sowie Bestände optimieren, um Verluste durch abgelaufene Ware zu reduzieren. Der Eigentümer berichtet, dass er bei der Einführung des Systems zunächst skeptisch gewesen sei, da eine hohe Verantwortung an das System übertragen werde und er als Kaufmann ja schließlich am besten wisse, was er bestellen müsse. Für ihn sei das System jedoch nicht mehr wegzudenken, weil es Bestellungen besser plane als der/die Kaufmann*frau: „Und manchmal wundere ich mich, woher weiß das System das jetzt, ich hätte davon z. B. jetzt keinen Karton genommen, aber das System hat einen Karton bestellt und es hat wirklich gepasst“. Eindrücklich beschreibt der Eigentümer, wie das System den Kern kaufmännischen Handelns verändert: Auf der einen Seite wird die zentrale kaufmännische Kompetenz – der Einkauf nachgefragter Ware in guter Qualität zu einem günstigen Preis – teilweise vollständig ersetzt. Auf der anderen Seite bleibt durch die Automatisierung in den Kerngeschäftsprozessen der Bedarfsplanung und des Einkaufs laut Eigentümer mehr Zeit für unterstützende Prozesse wie Servicedienstleistungen für Kund*innen oder den Ausbau von Marketingmaßnahmen; dies führt dazu, dass sich das Geschäftsmodell des Padermarkts wandelt, z. B. weil er neben dem eigentlichen Kerngeschäft des Verkaufens stärker auf Sonderaktionen, Events usw. setzt. Zudem ermögliche das System auch Mitarbeitenden ohne viel Fachwissen, mit entsprechenden Bedienkenntnissen wichtige Informationen auszulesen. Auch wenn ein Großteil der Bestellungen und Bestandsprüfungen durch das System automatisiert werde, müssten Bestände teils manuell korrigiert werden, z. B. falls Ware versehentlich zerstört oder falsch kassiert werde, da das System dies nicht einordnen könne. Darüber hinaus gebe es Sonderfälle wie die Nachfrage nach Hygieneartikeln während der Corona-Pandemie, die das System nicht antizipieren könne. Auch hier seien manuelle Eingriffe in die Bestellungen notwendig, da dem System hierfür die Datengrundlage fehle.

Abseits des intelligenten Warenwirtschaftssystems zeigt sich die Digitalisierung im Padermarkt in Form von elektronischen Preisetiketten, Onlinebestellungen samt Lieferservice und Click & Collect, digitalen Wareninformationssäulen und einer Kundenkarte. Diese repräsentieren ebenso Facetten der Digitalisierung, greifen allerdings nicht so tiefgreifend in die Kerngeschäftsprozesse des Padermarkts ein wie das intelligente Warenwirtschaftssystem.

Ad 3) & 4) Diese beiden Dimensionen werden hier gemeinsam thematisiert, da sie sich nur schwer voneinander trennen lassen. Die Einblicke in den Padermarkt haben gezeigt, dass das intelligente Warenwirtschaftssystem die Kerngeschäftsprozesse des Lebensmitteleinzelhandels grundlegend verändert. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Das intelligente Warenwirtschaftssystem nimmt Mitarbeitenden die Kerntätigkeiten der Bedarfsermittlung und des Einkaufs weitgehend ab, weil das System datengestützt Bestellungen und Bestände optimaler planen kann als der/die Kaufmann*frau. Durch das System entfallen zentrale kaufmännische Tätigkeiten wie die Verkaufsdatenanalyse oder die Ermittlung von Bestellmenge und -zeitpunkt. Die beschriebene Entlastung führt dazu, dass unterstützende Prozesse für Mitarbeitende stärker in den Fokus rücken, z. B. indem Marketingmaßnahmen ausgeweitet und stärker ausdifferenziert werden; dies zeigt u. a. die im Interview aufgeworfene Frage „Wie kann ich den Kunden am besten erreichen?“. Gleichzeitig müssen Mitarbeitende die Entscheidungen des Systems überprüfen und ggf. korrigieren, d. h. sie müssen das System bedienen und dessen Ausgaben verstehen können. Dem/der Kaufmann*frau müssen zudem die Grenzen des Systems bewusst sein, um sinnvoll in das System einzugreifen, z. B. in Sonderfällen wie der Corona-Pandemie. Hierdurch entstehen neue Anforderungen für Mitarbeitende wie die Kompetenz zur Bedienung des Warenwirtschaftssystems oder einer Analyse- und Überwachungskompetenz des Systems. Der Einsatz des intelligenten Warenwirtschaftssystems im Padermarkt zeigt zwei zentrale Transformationen der Arbeits- und Geschäftsprozesse (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse im Padermarkt (eigene Darstellung in Anlehnung an Gaitanides 2009, 17)

Abbildung 1: Digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse im Padermarkt (eigene Darstellung in Anlehnung an Gaitanides 2009, 17)

Erstens können kaufmännische Tätigkeiten in den Kerngeschäftsprozessen Bedarfsermittlung und Einkauf weitestgehend durch das System automatisiert werden. Hierdurch können die Personalressourcen aus diesen Kerngeschäftsprozessen hin zu unterstützenden Prozessen verlagert werden. Zweitens verschieben sich die kaufmännischen Tätigkeiten innerhalb der Kerngeschäftsprozesse Bedarfsermittlung und Einkauf durch die Automatisierung von ausführenden (bestellen, buchen) zu analysierenden und überwachenden Tätigkeiten. Beide Entwicklungen führen dazu, dass sich bisherige Tätigkeitsbereiche und Kompetenzanforderungen der Mitarbeitenden a) verschieben (z. B. Bearbeitung und Bereitstellung von Online-Bestellungen statt Warenbestellungen) und b) neue hinzukommen (z. B. Korrekturen im intelligenten Warenwirtschaftssystem). Das intelligente Warenwirtschaftssystem nimmt dabei insgesamt betrachtet eine zentrale Stellung für den Padermarkt ein:

„[…] ich erzähle nochmal von meinem Ausbilder – das ist so ein Beispiel. […] Die 70er, 80er Jahre – das hat er immer erzählt mit einem Bleistift hinter dem Ohr – das waren die goldenen Jahre. Da ging‘s wirklich rein um kauf‘ gute Ware zum guten Preis und biete das den Kunden an. Punkt. Ich kaufe beim Kartoffelbauer die Säcke Kartoffeln zur richtigen Zeit und ich habe auch saisonal nicht im Sommer den Grünkohl, sondern im Januar den Grünkohl da. Das war so seine Grundgeschichte. Der Einzelhandel der letzten 10 Jahre – also deswegen ist der Beruf ja auch eigentlich sehr spannend, was es da für Möglichkeiten gibt. Also was wir auch an Technik in den Markt kriegen […]. Aber wie gesagt, ohne die Systeme im Hintergrund geht es eigentlich gar nicht mehr.“

Aufgrund der zentralen Rolle des intelligenten Warenwirtschaftssystems für die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse im Padermarkt werden hier abschließend die zentralen Veränderungen für den/die Kaufmann*frau im Einzelhandel erneut festgehalten, die aus den Explorationen des Einzelfalls hervorgehen:

- Die ‚händische‘ Bedarfsplanung und Bestellung der Ware durch den/die Kaufmann*frau entfällt und wird standardmäßig durch das intelligente Warenwirtschaftssystem durchgeführt, da das System Informationen schneller und umfassender verarbeiten kann als der Mensch. Dadurch, dass das intelligente Warenwirtschaftssystem Bestellungen und Bestände in der Regel optimierter planen und bestimmen kann als der/die Kaufmann*frau, wird ein zentrales Element in den Kerngeschäftsprozessen des Lebensmitteleinzelhandels durch die Möglichkeiten der Digitalisierung automatisiert und die Arbeitsprozesse transformiert.

- Das System muss überwacht werden und es müssen z. T. manuelle Eingriffe vorgenommen werden, z. B. unter besonderen Umständen wie der Corona-Pandemie, da das System hier über keine Datengrundlage verfügt und die Nachfrage nicht antizipieren kann.

- Kaufleute im Lebensmitteleinzelhandel müssen das System bedienen und dessen Entscheidungen verstehen können. Gleichzeitig benötigen sie ein Verständnis für die Grenzen des Systems, um adäquat eingreifen zu können. Hier zeigt sich einerseits die Anforderung einer Bedienkompetenz und andererseits eine Analyse- und Überwachungskompetenz im Umgang mit dem intelligenten Warenwirtschaftssystem. Sie müssen souverän zwischen ‚analoger Welt‘ auf der Ladenfläche und ‚digitaler Welt‘ in dem intelligenten Warenwirtschaftssystem vermitteln können. Hierzu benötigen Sie ein Prozesswissen und ein systemisches Denken.

- Durch die Digitalisierung bzw. Automatisierung in den Kerngeschäftsprozessen Bedarfsermittlung und Einkauf können Kaufleute im Lebensmitteleinzelhandel stärker in unterstützende Prozesse eingebunden werden. Hierdurch können neue Angebote wie Services oder Produkte für spezifische Zielgruppen geschaffen werden. In der Konsequenz wird das Marketing professionalisiert und die unterstützenden Prozesse des Unternehmens stärker ausdifferenziert. Letztlich verändert bzw. erweitert sich dadurch das Geschäftsmodell des Padermarkts.

3.2 Fallstudienkonstruktion

Auf Grundlage der Explorationen des Padermarkt-Einzelfalls wurde die Padermarkt-Fallstudie entwickelt, beginnend mit der Fallbeschreibung. Der Entwicklungsprozess der didaktischen Fallstudie orientiert sich an dem vorgeschlagenen Vorgehen von Berte et al. (2019). Die Erkenntnisse aus dem Interview wurden mit weiteren Recherchen angereichert, z. B. zu der Funktionsweise und des Funktionsumfangs des intelligenten Warenwirtschaftssystems. In einem einleitenden Teil lernen Studierende zunächst allgemeine Fakten zum Padermarkt kennen, die anonymisiert aus dem Interview übernommen wurden, um die Authentizität des Falls zu erhöhen:

„Der ländlich-regional angesiedelte Padermarkt ist ein Vollsortiment-Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von ca. 1.300 m2 und einem Team von 35 Mitarbeitenden. Der Markt bietet seinen Kund*innen eine Obst- und Gemüse-Frischeabteilung, Molkereiprodukte, eine Fleischtheke sowie einen Getränkemarkt. Einerseits setzt der Padermarkt bei seinem Sortiment auf die Regionalität der Produkte. Andererseits bietet er seinen Kund*innen einen Lieferdienst sowie einen Abholservice. Der Padermarkt wird von zwei Eigentümer*innen in einer Selbstständigkeit als OHG geführt. Er ist zusätzlich an eine übergeordnete Unternehmensgruppe angeschlossen, woraus sich die Möglichkeit ergibt, Ware über die Zentrale einzukaufen und deren Bekanntheitsgrad als Werbemittel zu nutzen.“

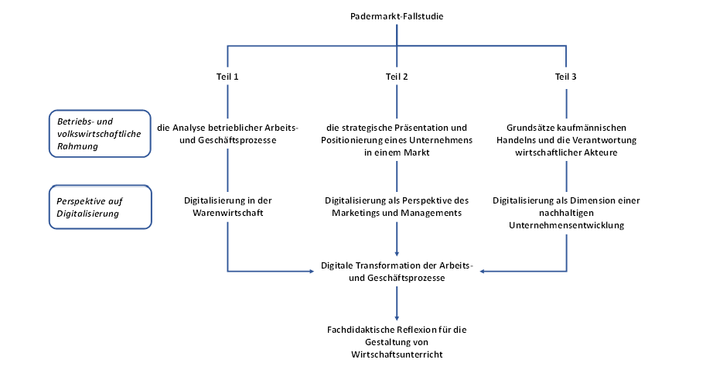

Anschließend werden Studierende mit verschiedenen Problemstellungen konfrontiert. Wir haben uns bei der Entwicklung dazu entschieden, die Fallstudie in drei Bestandteile zu unterteilen, die jeweils von übergeordneten betriebs- und volkswirtschaftlichen Fragestellungen gerahmt werden: erstens die Betrachtung und Analyse betrieblicher Arbeits- und Geschäftsprozesse, zweitens die strategische Präsentation und Positionierung eines Unternehmens in einem Markt und drittens Grundsätze kaufmännischen Handelns und die Verantwortung wirtschaftlicher Akteure. In jedem Teil der Fallstudie wird zudem je eine Perspektive auf die Digitalisierung adressiert (siehe Abbildung 2). Die Dreiteilung der Fallstudie wird über die sukzessive Erweiterung der Fallbeschreibung realisiert und soll die thematische Fokussierung gewährleisten sowie die Komplexität der Fallbearbeitung reduzieren.

Abbildung 2: Aufbau der Padermarkt-Fallstudie (eigene Darstellung)

Abbildung 2: Aufbau der Padermarkt-Fallstudie (eigene Darstellung)

Die drei Teile der Fallstudie lassen sich jeweils in eine Fallbeschreibung sowie Arbeitsaufträge und Leitfragen untergliedern, welche die Problemstellung konturieren und die Fallbearbeitung steuern und begleiten.

Im ersten Teil der Fallstudie analysieren Studierende in der Rolle des/der Padermarkt-Eigentümers*in die Arbeits- und Geschäftsprozesse im Padermarkt. Sie werden dabei von einem/r Mitbewerber*in auf ein intelligentes Warenwirtschaftssystem aufmerksam gemacht, das laut Aussage des/der Mitbewerbers*in mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bedarfe prognostiziert und Warenbestellungen automatisiert. Auf Grundlage dieses Erfahrungsberichts werden Studierende zunächst aufgefordert, sich die Funktionsweise eines ‚Supermarkts‘ über dessen zentrale Geschäftsprozesse zu erschließen. Anschließend sollen sie sich mit dem Funktionsumfang des intelligenten Warenwirtschaftssystems vertraut machen. Dabei sollen sie analysieren, welche Geschäftsprozesse im Falle einer Einführung des Systems im Padermarkt betroffen sind und welche Veränderungen zu erwarten wären. Die Studierenden sollen in ihrer Rolle als Eigentümer*in des Padermarkts prüfen, ob die Einführung eines vergleichbaren Warenwirtschaftssystems sinnvoll ist. Die Fallbeschreibung nutzt die Ausführungen aus dem Interview, die das intelligente Warenwirtschaftssystem betreffen, und wurde zum Teil mit Zitaten angereichert. Wir haben uns dazu entschieden, das Warenwirtschaftssystem aus dem Interview unter der Bezeichnung eines ‚intelligenten Warenwirtschaftssystems‘ in der Fallbeschreibung einzuführen, um für Studierende eine begriffliche Grundlage zu schaffen. Zusätzlich haben wir den Anbieter des Warenwirtschaftssystems in die Fallbeschreibung aufgenommen, damit sich Studierende anhand eines konkreten Systems exemplarisch die Funktionsweise erschließen und etwaige Prozessveränderungen analysieren können. Um an dieser Stelle einen Einblick in die Aufgabengestaltung zu geben, wird nachfolgend ein Ausschnitt aus dem ersten Teil der Padermarkt-Fallstudie dargestellt, der die potenzielle Einführung des intelligenten Warenwirtschaftssystems abbildet.

„Aufgabe 2: Warenwirtschaftssysteme und das Beispiel RELEX

Nachdem Sie sich die zentralen Funktionsbereiche Ihres Unternehmens vergegenwärtigt haben, wollen Sie sich in einem zweiten Schritt mit Warenwirtschaftssystemen und dem Funktionsumfang der RELEX-Software vertraut machen. Sie sind insbesondere daran interessiert, welche Funktionen der Software für Ihren Markt relevant sind und wie sich dadurch Ihre Kerngeschäftsprozesse möglicherweise ändern. Auf der nächsten Personalversammlung in zwei Wochen wollen Sie der Belegschaft die Erkenntnisse Ihrer Recherche in einer kurzen Präsentation vorstellen. Im Falle einer Umstellung auf ein ‚intelligentes Warenwirtschaftssystem‘ müssten Ihre Mitarbeitenden mögliche Veränderungen in den Arbeits- und Geschäftsprozessen mittragen.

Bereiten Sie für die Personalversammlung anhand der nachstehenden Fragestellungen einen Vortrag vor (ca. 10 Min.).

- Was ist ein Warenwirtschaftssystem und welche Funktionen soll es erfüllen?

- Welche Funktionsbereiche Ihres Unternehmens werden von einem Warenwirtschaftssystem angeschnitten und wären somit potenziell von Veränderungen betroffen?

- Informieren Sie sich über den Funktionsumfang von RELEX. Welche Funktionen sind für Ihren Markt potenziell relevant?

- Welche Verbesserungen sind im Hinblick auf die Kerngeschäftsprozesse der Warenwirtschaft zu erwarten? Worin liegen mögliche Grenzen des Systems?

- Wie würden Sie sich mit Blick auf die Einführung des intelligenten Warenwirtschaftssystems entscheiden? Geben Sie eine erste Prognose ab.“

Im zweiten Teil der Fallstudie wird die Fallbeschreibung erweitert und um eine weitere Problemstellung ergänzt. Studierende werden nun aufgefordert, die Möglichkeiten der Digitalisierung aus einer Management- und Marketingperspektive zu betrachten. Sie sollen hierzu das aktuelle Geschäftsmodell des Padermarkts mit Hilfe des Business Model Canvas (vgl. Osterwalder/Pigneur 2013) visualisieren. Anschließend sollen sie Ideen entwickeln, um das aktuelle Nutzenversprechen, die Schlüsselaktivitäten sowie die genutzten Kanäle des Padermarkts weiterzuentwickeln und dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung miteinzubeziehen. Hier geht es insbesondere darum, wie sich der Padermarkt strategisch aufstellt und wie er sich auf dem Markt präsentiert, z. B. indem Marketinginstrumente genutzt werden. Auch hier fußt die Problembeschreibung auf den Darstellungen aus dem Interview („Wie kann ich die Digitalisierung nutzen, um die Kunden zu erreichen?“).

Im dritten Teil der Fallstudie werden die Überlegungen und Entscheidungen aus dem ersten und zweiten Teil der Fallstudie aufgegriffen und mit den Konzepten der Corporate Social Responsibility (CSR) und der Gemeinwohl-Ökonomie erneut einer Bewertung unterzogen. Die Perspektive im dritten Teil der Fallstudie fußt nicht auf den Darstellungen aus dem Interview, stellt aber über die Verknüpfung zu dem ersten und zweiten Teil der Fallstudie unmittelbar Bezüge her.

3.3 Struktur der Fallstudienbearbeitung

Die drei Teile der Padermarkt-Fallstudie sind in eine übergeordnete didaktische Struktur eingebettet, die in Abbildung 3 dargestellt wird. Diese Struktur wird geleitet von den eingangs festgelegten Zielsetzungen, die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse exemplarisch zu erkunden und diese aus einer fachdidaktischen Perspektive für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht aufzunehmen.

Abbildung 3: Didaktische Struktur der Fallstudienbearbeitung (eigene Darstellung)

Abbildung 3: Didaktische Struktur der Fallstudienbearbeitung (eigene Darstellung)

Die Abbildung ist so zu verstehen, dass sich die Schritte eins bis sechs für alle drei Teile der Padermarkt-Fallstudie wiederholen; die abgebildeten blauen Pfeile kennzeichnen übergeordnete Elemente für alle sechs Schritte. Die Fallstudienarbeit im eigentlichen Sinne findet jeweils in den Schritten eins bis drei statt. Mit Blick auf die etablierten Phasen der Fallstudienarbeit (vgl. Kaiser 1983, 25ff.), entspricht der erste Schritt der Phase der Konfrontation. Studierende werden hier mit dem Fall konfrontiert und haben die Möglichkeit, sich mit der Fallbeschreibung und den Aufgabenstellungen vertraut zu machen und Rückfragen zu stellen. Im zweiten Schritt, der den Phasen Information, Exploration und Resolution entspricht, bearbeiten Studierende den jeweiligen Teil der Fallstudie in Kleingruppen im Selbststudium und bereiten die Phase der Disputation vor. Neben einer Vielzahl von kleinschrittigen Arbeitsaufträgen und Leitfragen steht Studierenden zur Fallbearbeitung eine umfangreiche Materialsammlung zur Verfügung, die gezielt Literaturhinweise, Vorlagen und weitere Hilfestellungen enthält. Die Materialien sind auf den jeweiligen Fallstudienteil und die jeweilige Teilaufgabe zugeschnitten und mit dem Lernmanagementsystem verknüpft, sodass diese für Studierende leicht zugänglich sind. Schritt drei entspricht den Phasen Disputation und Kollation. Studierende sind hier gefordert, ihre Lösungen und getroffenen Entscheidungen zu präsentieren und zu begründen; die Lösungsansätze werden in der Gruppe diskutiert. Die Fallbesprechung unter Schritt drei schließt mit einer Öffnung der im Fall geschilderten Problemstellung ab, bei der Studierende überlegen sollen, welche sozioökonomischen Themenfelder abseits der betriebswirtschaftlichen Ebene in der Fallstudie angestoßen werden. Mit Blick auf die Digitalisierung der Warenwirtschaft, die im ersten Teil der Fallstudie thematisiert wird, soll hier bspw. diskutiert werden, welche Implikationen sich aus der Automatisierung in den Kerngeschäftsprozessen ergeben können; denkbar wäre hier z. B. ein Personalabbau. In den Schritten vier und fünf wird eine fachdidaktische Perspektive aufgegriffen. Zunächst werden dazu unter Schritt vier didaktische und bildungswissenschaftliche Grundlagen und Fragestellungen eingeführt. Über Reflexionsimpulse und Leitfragen bzw. Leittexte sollen Studierende anschließend unter Schritt fünf im Selbststudium aus einer fachdidaktischen Perspektive auf ihre Erkenntnisse im Rahmen der Fallstudienarbeit blicken. Hier sollen sie bspw. überlegen, welche Fragestellungen die Digitalisierung der Warenwirtschaft, die sie im Teil eins der Padermarkt-Fallstudie exemplarisch erkundet haben, für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht aufwirft und wie sie diesen Transformationsprozess im Unterricht adressieren können. Im Schritt sechs werden zunächst die (fach-)didaktischen Überlegungen der Studierenden aufgegriffen und diskutiert. Abschließend wird der jeweilige Teil der Fallstudie in der Gesamtschau betrachtet und abgeschlossen. Wie bereits erwähnt, wiederholt sich die vorgestellte Struktur für alle drei Teile der Padermarkt-Fallstudie; diese Kontinuität soll Studierenden als roter Faden für ihre Arbeit im Modul dienen.

4 Diskussion erster Erfahrungen und Ausblick

Abschließend diskutieren wir erste Erfahrungen im Rahmen des vorgestellten hochschulischen Entwicklungsprojektes. Hierbei gehen wir darauf ein, welche Potenziale sich uns gezeigt haben, aber auch auf welche Herausforderungen wir gestoßen sind und an welchen Stellen wir weiteren Handlungsbedarf sehen.

Das hochschuldidaktische Konzept

Eingangs haben wir die Frage gestellt, wie sich Lerngelegenheiten hochschuldidaktisch gestalten lassen, mit Hilfe derer Lehramtsstudierende die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse erkunden und die Bedeutung für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht erkennen können. Ausgangspunkt unserer Arbeiten war die Feststellung, dass die Orientierung der Berufsbildung an beruflichen Handlungsfeldern und die damit verbundene Notwendigkeit eines berufsförmigen Wissens, d. h. eines fachlichen Wissens, das eine Orientierung an Arbeits- und Geschäftsprozessen zugrunde legt, berufliche Lehramtsstudiengänge vor Herausforderungen stellt. Die aufgezeigte Differenzierung in die zwei Referenzsysteme der Fach- und Sachlogik (vgl. Kremer/Sloane 2014, 8) verdeutlicht dabei die Besonderheit der beruflichen Lehrer*innenbildung. Berufliche Lehramtsstudiengänge können u. a. aufgrund ihrer curricularen Dreiteilung dem Aufbau eines berufsförmigen Wissens, das sich an Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert und ebenfalls die Erkundung der digitalen Transformation innerhalb der beruflichen Handlungsfelder einschließt, nur teilweise gerecht werden. Um diese Herausforderung aufzugreifen, haben wir bei unserem hochschuldidaktischen Ansatz das wirtschaftsdidaktische Prinzip der Handlungs- bzw. der Berufs- und Lernfeldorientierung aufgenommen und für den Kontext der Hochschullehre adaptiert. Die Erschließung fachlicher Konzepte erfolgt dabei entlang betrieblicher Problemstellungen und ist damit arbeits- und geschäftsprozessorientiert. Die Fachdidaktik wird unserem Verständnis nach besonders gefordert, Querschnittsthemen wie die digitale Transformation, aber auch andere sozioökonomische Megatrends in die Studiengänge zu integrieren. Sie bietet einen Zugang zum Fach und fordert Studierende auf, das fachliche Wissen aus Perspektive des beruflichen Handlungsfelds und der beruflichen Bildung zu betrachten. Dabei werden sowohl fachwissenschaftliche als auch bildungswissenschaftliche Zugänge aufgenommen. Das vorliegende Modul wird in der Studieneingangsphase studiert und bietet den Studierenden mit der Verschränkung fachwissenschaftlicher und -didaktischer Zugänge einen ganzheitlichen Zugang für den weiteren Studienverlauf.

Wir zielen zudem darauf ab, mit unserem hochschuldidaktischen Ansatz den aufgezeigten strukturellen Herausforderungen der beruflichen Lehramtsstudiengänge zu begegnen und Studierenden damit den Transfer zwischen den Fragen ‚Wie verändert die Digitalisierung die Arbeits- und Geschäftsprozesse?‘ und ‚Welche Bedeutung haben diese Veränderungen für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht?‘ zu erleichtern. Hierbei geht es uns nicht darum, die Diskussion über die Einführung eines Lernfeldansatzes in den Hochschulcurricula erneut zu entfachen (vgl. u. a. Gerholz/Sloane 2011), sondern einen hochschuldidaktischen Ansatz aufzuzeigen, mit Hilfe dessen Lehramtsstudierende berufliche Handlungsfelder erkunden und berufsförmiges Wissen aufbauen können, das sie für die Gestaltung von Unterricht an Berufskollegs benötigen.

Qualität der Fallstudie

Zentral ist für uns ebenso die Diskussion der Fragen, inwieweit über die Fallstudie eine Durchdringung der digitalen Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse erreicht wurde und inwieweit Studierende die (fach-)didaktische Relevanz der Veränderungen für die Gestaltung von Wirtschaftsunterricht an Berufskollegs erkennen konnten. Eine wichtige Stellschraube ist hier die Frage nach der Exemplarität der Padermarkt-Fallstudie, d. h. ob wir mit dem spezifischen Fall eine geeignete Abstraktionsgrundlage schaffen, die bei Studierenden dahingehend eine Reflexion auslöst, dass Arbeits- und Geschäftsprozesse fortwährend Transformationsprozessen unterliegen und eben genau die Erfassung und Verarbeitung dieser Dynamik elementar für die Gestaltung von Unterricht an Berufskollegs ist. Und, damit einhergehend, dass Veränderungen in den beruflichen Handlungsfeldern dazu führen, dass sich Lerninhalte sowie Lehrstrategien im Unterricht anpassen müssen, z. B. weil sich – wie aufgezeigt – die Kerntätigkeiten von Kaufleuten im Lebensmitteleinzelhandel stärker von ausführenden hin zu analysierenden und überwachenden Tätigkeiten verschieben. Oder, weil digitale Unterstützungssysteme einen großen Einfluss auf den Arbeitsalltag eines/r Kaufmanns*frau im Einzelhandel nehmen.

Objektiv betrachtet gibt es Merkmale, über die die Exemplarität einer Fallstudie bewertet werden kann. Reetz bewertet die Exemplarität einer Fallstudie danach, ob diese exemplarisch für das Lernobjekt sowie das Lernsubjekt ist, d. h., dass die Fallstudie einen Gegenstand repräsentiert (situative und wissenschaftliche Repräsentation) und eine Identifikation der Lernenden mit der Handlungssituation ermöglicht (subjektive Bedeutsamkeit und Fasslichkeit) (vgl. Reetz 1987, 20f.). Die situative Repräsentation wird in der Padermarkt-Fallstudie dadurch erfüllt, dass sie Auszüge aus einem kaufmännischen Handlungsfeld enthält, die auf qualitativen Explorationen fußen. Die wissenschaftliche Repräsentation wird über die ausgewiesene betriebs- und volkswirtschaftliche Rahmung der drei Teile der Fallstudie sowie dem Rückgriff auf fachwissenschaftliche Konzepte, Modelle und Theorien innerhalb der Fallbearbeitung sichergestellt. Die subjektive Bedeutsamkeit ergibt sich über die Erkundung des kaufmännischen Handlungsfelds, die aufgrund der zukünftigen Tätigkeit der Studierenden mittelbar in Bezug zu der Gestaltung von Wirtschaftsunterricht an Berufskollegs steht. Die subjektive Fasslichkeit wird einerseits über den einfach zu greifenden Handlungskontext erreicht. Das skizzierte Bild eines ‚Dorfsupermarkts‘ vereinfacht zudem die Identifikation mit dem Fall, da Studierende hier auch auf alltägliche Erfahrungen und Assoziationen zurückgreifen können. Andererseits trägt die sukzessive Erweiterung sowie themengebundene Lenkung innerhalb der Fallstudienarbeit zur didaktischen Reduktion bei.

Übergreifend ist festzuhalten, dass die Fallstudie für sich genommen zunächst nur mittelbar einen Bezug zu der zukünftigen Tätigkeit der Studierenden enthält – sie könnte auch in fachwissenschaftlichen Veranstaltungen bearbeitet werden. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung des Moduls ist aus diesem Grund die Einbettung der Fallstudie in die übergeordnete didaktische Struktur elementar. Gleichzeitig stellt das didaktische Konzept einen hohen Anspruch an die Steuerung und Begleitung der jeweiligen Modulbestandteile. Die Fallstudienarbeit soll Studierenden einerseits eine Grundlage zur Erkundung der digitalen Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse bieten. Andererseits dient die Fallstudienarbeit als Ausgangspunkt für die fachdidaktische Analyse und Bewertung der exemplarisch aufgedeckten Veränderungen. Da es sich bei dem vorgestellten Modul um eine Einführungsveranstaltung auf Bachelorniveau handelt, sehen wir diesen didaktischen Zweischritt als notwendige Voraussetzung zur Reduktion der Komplexität. Werfen wir einen Blick zurück auf den eingangs formulierten Anspruch, den die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse an die fachdidaktische Ausbildung in beruflichen Lehramtsstudiengängen stellt, sind wir der Meinung, eine geeignete Erkundungsmöglichkeit für Studierende entwickelt zu haben. Wir erhoffen uns, für Studierende über die Einblicke in den Padermarkt und das Bild eines ‚Dorfsupermarkts‘ Irritationsmomente geschaffen zu haben, die sie für die Tragweite der digitalen Transformation sensibilisieren. Über die fachdidaktische Betrachtung der Erkenntnisse aus der Fallstudie haben wir Studierenden Reflexions- und Übungsanlässe geboten, um die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse für die eigene Gestaltung von Unterricht an Berufskollegs auszugsweise in den Blick zu nehmen.

Weiterentwicklung des Studienprogramms

Mit Blick auf die Weiterentwicklung unseres Studienprogramms haben wir mit unserem hochschuldidaktischen Konzept eine wichtige Grundlage in Richtung einer „digitalen Prozessintegration“ (Jenert/Kremer 2021, 15) im Studienfach Wirtschaftswissenschaft für das Lehramt an Berufskollegs gelegt. Dabei haben wir aufgezeigt, wie exemplarische Fälle für die Hochschullehre herangezogen und wie wirtschaftsdidaktische Prinzipien hochschuldidaktisch adaptiert werden können. Ziel ist es, in zukünftigen Entwicklungsarbeiten die Adressierung der digitalen Transformation auszuweiten und auf weitere Studienbestandteile zu erweitern. Wichtig ist uns dabei der Gedanke der Integration, d. h. die Adressierung der digitalen Transformation in bestehende curriculare Strukturen zu integrieren und diese nicht additiv zu ergänzen. Hierbei stellt die curriculare Verschränkung fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher mit fachwissenschaftlichen Studieninhalten aufgrund der etablierten curricularen Studienstrukturen eine Herausforderung dar. Diese Verschränkung kann, wie aufgezeigt wurde, in der fachdidaktischen Gestaltung angestoßen werden. In der von uns dargelegten Rolle versteht sie sich als Vermittlerin zwischen Fach und Didaktik und schafft damit eine Anbindung an fachwissenschaftliche Studienbestandteile, die Studierenden den Wissenstransfer erleichtern soll. Sie bietet nach unserer Auffassung bereits in der Studieneingangsphase die Möglichkeit, Studierende an Fragen zur digitalen Transformation heranzuführen und fachliches Wissen auf die besonderen Herausforderungen beruflicher Bildungsgänge auszurichten. Einschränkend ist zu erwähnen, dass das vorgestellte Modulkonzept die digitale Transformation der Arbeits- und Geschäftsprozesse nur ausschnittsweise und mit reduzierter Komplexität für die berufliche Fachrichtung ‚Wirtschaft und Verwaltung‘ abbilden kann. Die Verschränkung der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Perspektive ist ein erster Schritt in Richtung einer Integration dieser Studienbestandteile, löst jedoch nur punktuell die Problematik fragmentierter Studiengangstrukturen.

Literatur

Berte, E./Narapareddy, V./Reed, M. M./Keels, J. K. (2018): Crafting a teaching case study: ideation to publication. In: The CASE Journal, 14(2), 232-248. doi: https://doi.org/10.1108/TCJ-05-2017-0042

Frommberger, D./Lange, S. (2018): Zur Ausbildung von Lehrkräften für berufsbildende Schulen. Befunde und Entwicklungsperspektiven. WISO Diskurs 04/2018. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik. Online: https://library.fes.de/pdf-files/wiso/14169-20180306.pdf (17.08.2022).

Gerholz, K.-H. (2013): Fallstudien in der Hochschullehre. Problembasiertes Lernen didaktisch gestalten. In: Gerholz, K.-H./Sloane, P. F. E. (Hrsg.): Studiengänge entwickeln – Module gestalten. Eine Standortbestimmung nach Bologna. Paderborn, 139-166.

Gerholz, K.-H./Sailer, S./Beckert, J./Dobhan, A. (2021): Förderung digitaler Kompetenzen in der wirtschaftswissenschaftlichen Hochschullehre. In: die hochschullehre, 7(1), 422-435. doi: https://doi.org/10.3278/HSL2136W

Gerholz, K.-H./Sloane, P. F. E. (2011): Lernfelder als universitäres Curriculum? – Eine hochschuldidaktische Adaption. In: bwp@ Nr. 20, 1-23. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe20/gerholz_sloane_bwpat20.pdf (17.08.2022).

Gaitanides, M. (2009): Geschäftsprozess und Prozessmanagement. In: Pongratz, H./Tramm, T./Wilbers, K. (Hrsg.): Prozessorientierte Wirtschaftsdidaktik und Einsatz von ERP-Systemen im kaufmännischen Unterricht. Aachen, 11-29.

Götzl, M./Goldenstein, J./von Scheven, M. (2012): Die Fallstudie: Eine Methode des handlungsorientierten Unterrichts – Am Beispiel des Ausbildungsberufes Industriekaufmann/ -frau im Lernfeld 11 „Investitions- und Finanzierungsprozesse planen“. Jena 2012 [Jenaer Arbeiten zur Wirtschaftspädagogik Reihe A: Kleine Schriften, H. 34.

Jenert, T./Kremer, H.-H. (2021): Digitale Prozessintegration in berufs- und wirtschaftspädagogischen Studiengängen – Überlegungen zur Professionalität und professionellen Entwicklung. In: bwp@ Nr. 40, 1-24. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe40/jenert_kremer_bwpat40.pdf (17.08.2022).

Kaiser, F.-J. (1983): Grundlagen der Fallstudiendidaktik – Historische Entwicklung – Theoretische Grundlagen – Unterrichtliche Praxis. In: Kaiser, F.-J. (Hrsg.): Die Fallstudie. Theorie und Praxis der Fallstudiendidaktik. Bad Heilbrunn/Obb., 9-34.

KMK (Sekretariat der Kultusministerkonferenz) (2021): Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 09.12.2021. Online: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf (17.08.2022).

Kremer, H.-H./Sloane, P. F. E. (2014): „…Lehrer sein dagegen sehr!“ – Überlegungen im Kontext einer reflexiven Professionalisierung. In: bwp@ Profil 3, 1-19. Online: http://www.bwpat.de/profil3/kremer_sloane_profil3.pdf (17.08.2022).

Mishra, P./Koehler, M. (2006): Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. In: Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Müller, L. M./Goppold, M./Pursche, A./Frenz, M. (2021): Seminarkonzept zur Förderung digitaler Kompetenzen von Studierenden des Berufsschullehramts durch die Erstellung eines arbeitsprozessorientierten Lehr-/Lernvideos. In: bwp@, Nr. 40, 1-19. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe40/mueller_etal_bwpat40.pdf (17.08.2022).

Osterwalder, A./Pigneur, Y. (2013): Business model generation. A handbook for visionaries, game changers, and challengers. New York.

Reetz, L. (1987): Einführung und didaktische Grundlegung. In: Berufsförderungswerk Hamburg (Hrsg.): Materialien zur Berufsausbildung. Fallstudien Materialwirtschaft. Ein praxisorientiertes Wirtschaftslehre-Curriculum. Hamburg, 9-27.

Reetz, L. (1988): Zum Einsatz didaktischer Fallstudien im Wirtschaftslehreunterricht. In: Unterrichtswissenschaft: Zeitschrift für Lernforschung, 16(2), 38-55.

Schiefner-Rohs, M. (2020): Digitalisierung (in) der Lehrer*innenbildung – Problemaufriss und Forschungsperspektiven. In: Bildung und Erziehung, 73, 123-135.

Sczogiel, S./Schmitt-Rüth, S./Göller, A./Williger, B. (2019): Future Digital Job Skills. Die Zukunft kaufmännischer Berufe. Online: https://www.scs.fraunhofer.de/content/dam/scs/DE/download/studien/future-digital-job-skills-komplette-studie-2019.pdf (17.08.2022).

Seufert, S./Guggemos, J./Tarantini, E./Schumann, S. (2019): Professionelle Kompetenzen von Lehrpersonen im Kontext des digitalen Wandels. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 115(2), 312-339.

Shulman, L. S. (1986): Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. In: Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Sloane, P. F. E./Emmler, T./Gössling, B./Hagemeier, D./Hegemann, A./Janssen, E. A. (2018): Berufsbildung 4.0. Qualifizierung des pädagogischen Personals als Erfolgsfaktor beruflicher Bildung in der digitalisierten Arbeitswelt. Detmold.

Wilbers, K. (2019): Kaufmännische Digitalkompetenzen als Ausgangspunkt der digitalen Transformation beruflicher Bildung. In: Wilbers, K. (Hrsg.): Digitale Transformation kaufmännischer Bildung. Ausbildung in Industrie und Handel hinterfragt, 11-72. Online: https://www.pedocs.de/volltexte/2019/17968/pdf/Wilbers_2019_Digitale_Transformation_kaufmaennischer_Bildung.pdf (17.08.2022).

Windelband, L. (2021): Eine neue Form der Prozessorientierung in der beruflichen Bildung im Zeitalter der Digitalisierung. In: Kohl, M./Diettrich, A./Faßhauer, U. (Hrsg.): „Neue Normalität“ betrieblichen Lernens gestalten. Konsequenzen von Digitalisierung und neuen Arbeitsformen für das Bildungspersonal, 199-220. Online: https://www.agbfn.de/dokumente/pdf/AGBFN_Kohl_Diettrich_Fasshauer_Neue_Normalit%c3%a4t_betrieblichen_Lernens_gestalten.pdf (17.08.2022).

Zitieren des Beitrags

Jenert, T./Kremer, H.-H./Sänger, N. (2022): Digitale Transformation der Berufs- und Arbeitswelt – Einblicke in die fachdidaktische Gestaltung der beruflichen Fachrichtung ‚Wirtschaft und Verwaltung‘. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 43, 1-20. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe43/jenert_etal_bwpat43.pdf (18.12.2022).