Spezial PH AT-2

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Spezial PH-AT2 - April 2023

Diversität in der Berufsbildung in Österreich, Deutschland und der Schweiz – Perspektiven aus Forschung, Entwicklung und Bildungspraxis

Hrsg.: , , &

Unterricht mit Geflüchteten an Berufsschulen: Konsequenzen für die Lehrkräftebildung zu neuen Anforderungen in heterogenen Lerngruppen

Die Rekrutierung von Auszubildenden mit Fluchtbiografie in das duale System stellt, in Österreich wie in den anderen Ländern der DACH-Region, eine Maßnahme im Umgang mit dem Fachkräftemangel dar und eröffnet Integrationsmöglichkeiten. Dabei fehlen bezüglich des Umgangs mit Heterogenität im Berufsschulunterricht wissenschaftliche Erkenntnisse zur Professionalisierung von Lehrkräften. Der Beitrag stellt Teilergebnisse einer qualitativ angelegten Studie vor, bei der untersucht wurde, wie Tiroler Lehrkräfte an gewerblich-technischen Berufsschulen heterogene Klassenverbände wahrnehmen, mit welchen (neuen) Anforderungen sie sich beim Unterrichten mit Geflüchteten konfrontiert sehen und mit welchen Arbeitsstrategien sie darauf reagieren. Anhand der Ergebnisse der Studie können Konsequenzen für die berufliche Lehrkräftebildung sowie weitere wertvolle Impulse abgeleitet werden.

Teaching refugees at vocational schools: Consequences for teacher training on new requirements in heterogeneous learning groups

The recruitment of apprentices with a refugee biography into the dual system is, in Austria as in the other countries of the DACH region, a measure to deal with the shortage of skilled workers and open opportunities for integration. However, there is a lack of scientific knowledge on the professionalization of teachers in dealing with heterogeneity in vocational education. The article presents partial results of a qualitative study that investigated how Tyrolean teachers at industrial-technical vocational schools perceive heterogeneous class groups, which (new) demands they are confronted with when teaching refugees, and which work strategies, they use to react to them. Based on the study results, consequences for vocational teacher training and further valuable impulses can be derived.

1 Anliegen der Untersuchung sowie theoretische Rahmung

Die Berufsschule als Pflichtschule für alle Lehrlinge (in Österreich der bevorzugte Begriff für Auszubildende im dualen System) hat u. a. den Auftrag, als integrierender Lernort zu wirken und Lernenden mit und ohne Migrationshintergrund vergleichbare Chancen zu bieten. Dabei werden die Lehrkräfte z. B. durch die Beschulung von Lernenden mit Fluchtbiografie, mit Veränderungen von Heterogenitätsmerkmalen bei Lernenden konfrontiert. Daraus können neue Anforderungen an Lehrkräfte erwachsen, für die sie entsprechende Bearbeitungsstrategien anwenden müssen. Ein Anliegen dieses Beitrages ist es aufzuzeigen, mit welchen Anforderungen sich die Berufsschullehrkräfte beim Unterrichten mit Geflüchteten konfrontiert sehen und welche Konsequenzen für die Lehrkräftebildung abgeleitet werden können.

1.1 Berufsausbildung in Österreich – Tendenzen und Maßnahmen

In Österreich wählen etwa 80 Prozent der Pflichtschulabgänger*innen einen beruflichen Bildungsweg, wobei eine Koexistenz in der beruflichen Erstausbildung zwischen den vollzeitschulischen Angeboten der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) und der betriebsbasierten, dualen Ausbildung besteht. Die BMHS qualifiziert Jugendliche für ein Berufsfeld (Berufe mit weitgehenden Gemeinsamkeiten), wohingegen die Ziele der Ausbildung im dualen System (1/5 an Berufsschulen und 4/5 im Lehrbetrieb) auf je einen der etwa 200 spezifischen, gesetzlich anerkannten Berufe fokussieren. Diese vielfältigen Angebote der beruflichen Bildung leisten einen Beitrag dazu, dass Österreich, analog zu den anderen Ländern der DACH-Region (Deutschland und Schweiz), eine niedrige Jugendarbeitslosenrate aufweisen kann (2021: 9,7 %; EU-Mitgliedsstaaten im Durchschnitt 16,9 %, vgl. Statista 2021). Aufgrund der jeweiligen erarbeiteten Formalabschlüsse steht den Jugendlichen der Arbeitsmarktzugang offen.

Generell wird in Österreich die Lehrlingsausbildung als geeignetes Mittel gesehen, Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr eine berufliche Perspektive mit besten Chancen am Arbeitsmarkt zu bieten (vgl. BMDW 2018, 8, 45). Die Bildungsgänge des dualen Systems nehmen deshalb eine zentrale Rolle ein (vgl. Mayr 2017, 4). Nun kann aber offenbar der Fachkräftebedarf der Wirtschaft durch den eigenen Arbeitsmarkt nicht vollständig befriedigt werden, was auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen ist. Einerseits nimmt die Bereitschaft der Heranwachsenden tendenziell zu, einen vollzeitschulischen Bildungsabschluss mit Hochschulzugangsberechtigung zu wählen. Andererseits zeichnet sich durch demografische Entwicklungen ein kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang ab, der sich bspw. in Österreich bei den 15- bis 19-Jährigen mit einer Verminderung von ca. 10 Prozent niederschlägt (im Vergleich zu den Zahlen von 1990, vgl. BIFIE 2016, 22). Betrachtet man den Anteil an Auszubildenden im österreichischen dualen System, lässt sich seit den 1980er Jahren bis dato sogar eine Verringerung der Auszubildendenzahlen von ca. 44 Prozent errechnen (vgl. WKO-Tirol 2022). Die genannten Veränderungen verschärfen die Engpässe an Qualifizierten am Arbeitsmarkt. In dem Zusammenhang berichten ausbildungsbefähigte/-willige Betriebe von Problemen, ihre offenen Lehrstellen besetzen zu können (vgl. Dornmayr/Lengauer/Rechberger 2019, 46; Dornmayr/Riepl 2022).

Österreich begegnet dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel mit arbeitsmarktpolitischen Vorgehensweisen, die u. a. finanzielle sowie personelle Förderungen für Betriebe und Auszubildende beinhalten. Dazu gehören innovative Ausbildungsmodelle wie bspw. die Lehre mit Matura (Abitur), verkürzte Lehre nach der Matura oder die verlängerte Lehre für Jugendliche mit besonderen Bedarfen (vgl. Hotarek 2018, 103ff.). Weiterhin rekrutieren die Betriebe vermehrt Lehranfänger*innen, die im Zuge von neueren, internationalen Fluchtbewegungen nach Österreich immigriert sind. Dieser seit 2015 stark angestiegene Zuzug von Zufluchtsuchenden (bspw. aus internationalen Kriegsschauplätzen) birgt für das duale Ausbildungssystem die Hoffnung, dass dadurch die demografische Lücke verringert werden kann. Daraus entsteht für das Berufsbildungssystem der Anspruch, das Qualifizierungspotenzial von Geflüchteten für die heimische Wirtschaft zu nutzen und die neuen Einwohner*innen mit Migrationshintergrund in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. Das duale System kann dabei eine Integrationsperspektive bieten (vgl. Scheiermann 2021). Mit Blick auf das österreichische Bundesland Tirol zeigt sich, dass sich der Anteil nichtösterreichischer Auszubildender von knapp acht Prozent im Jahr 2010 auf ca. 13 Prozent im Jahr 2020 steigerte (vgl. WKO-Tirol 2022, 14). Zum Vergleich: 2010 absolvierten sieben Personen aus Afghanistan eine Lehre, im Jahr 2021 waren es 109 Personen; im Jahr 2010 gab es in Tirol keine Lehrlinge aus Syrien, hingegen waren 69 syrische Jugendliche im Jahr 2021 in einem Lehrverhältnis (vgl. ebd.).

Durch die eben aufgezeigten Tendenzen sowie Maßnahmen des Staates und der Wirtschaft zur Attraktivierung der Lehre im dualen System werden sowohl die Institution Schule als auch die Lehrkräfte beständig mit sich ändernden Heterogenitätsmerkmalen von Lernenden konfrontiert.

1.2 Heterogenität in der schulischen (beruflichen) Bildung

„In schulpädagogischen Diskussionen wird Heterogenität oft synonym mit ‚Verschiedenheit, Vielfalt oder Unterschieden/Differenz gebraucht‘“ (Trautmann/Wischer 2011, 38). Dabei zeigt sich eine breite Palette an Aspekten, die betrachtet werden kann. Als unterrichtsrelevant werden bspw. Geschlecht, Herkunft, Sozialisation und Werthaltung, Alter, Sprache, Leistungsbereitschaft, Motivation bzw. Interesse, körperliche, psychische, geistige Voraussetzungen aber auch die schulische und berufliche Vorbildung erachtet (vgl. Westhoff/Ernst 2011; Wenning 2007; Hotarek, 2022). Allerdings können nicht alle Facetten der Heterogenität zur Gänze ausdifferenziert werden (vgl. Budde 2015, 22f.). Bemerkenswert ist, dass Differenzkonstruktionen und ihre Maßstäbe nicht statisch sind, sondern im zeitlichen Verlauf Veränderungenen unterliegen (vgl. Westhoff 2016, 14). Die Wertungen von Heterogenität erfolgen in unterschiedlichen Ebenen, u. a. institutionell oder individuell durch die Akteur*innen. Hier kann konstatiert werden, dass Lehrkräfte – abhängig von ihrer Biografie sowie ihrem aktuellen Kompetenzgrad – verschiedenartige Sichtweisen auf ihre Lerngruppen haben sowie anhand eigener Maßstäbe Merkmale von Schüler*innen in Beziehung setzen und Attribuierungen vornehmen (vgl. Lamy 2015). Dabei wird gesetzlich normiert der Anspruch an die Lehrkräfte gestellt, alle Schüler*innen mit ihren jeweiligen Voraussetzungen anzuerkennen und zu fördern (vgl. BMBWF 2019). Diese individuellen, biografisch bedingten Sichtweisen von Lehrkräften auf Heterogenität sowie die gesetzliche Forderung der Anerkennung von Heterogenität bedingen das Erkenntnisinteresse der im Folgenden beschriebenen Studie (vgl. Hotarek 2022), die einen Beitrag für die Professionalisierung von Lehrkräften leisten will.

1.3 Normativ an Lehrkräfte gestellte Anforderungen durch heterogene Lerngruppen

Bromme (2014, 79) bezeichnet „die sachlich gegebenen Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Unterrichtshandelns von Lehrern“ als Anforderungen. Darauf bezugnehmend werden in der theoretischen Fundierung des vorliegenden Artikels Anforderungen einerseits als etwas betrachtet, was die Lehrpersonen im Rahmen ihrer praktischen Tätigkeit erleben. Andererseits werden hier Anforderungen aber auch als etwas von außen an die Lehrkräfte Herangetragenes gesehen. Beispielweise stellt die Berücksichtigung von Heterogenität im Unterricht eine erlebte Anforderung an die Lehrkräfte dar, die sich aber auch normativ in Gesetzen und Erlässen sowie in wissenschaftlichen Modellen und Konzepten widerspiegelt.

Werden bspw. die gesetzlichen Ordnungsmittel auf Anforderungen an Lehrkräfte im Hinblick auf Heterogenität und den Umgang damit analysiert, lässt sich feststellen, dass dort umfangreiche Anforderungen artikuliert werden. Unter anderem wird in den Ordnungsmitteln von den Lehrkräften gefordert, dass sie soziale und kulturelle Lebensbedingungen, etwaige Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und Barrieren von Lernenden berücksichtigen. Ebenso klar wird von den Lehrkräften erwartet, dass kulturelle und soziale Unterschiede in den Lerngruppen beachtet werden. Diese staatlichen Normen werden in der Lehrkräftebildung curricular berücksichtigt, um die Lehrkräfte bestmöglich auf die damit in Zusammenhang stehenden Anforderungen vorzubereiten (vgl. Mathies/Hotarek/Resinger 2018). Beispielsweise wird im Curriculum für die Lehramtsausbildung von Berufsschullehrkräften an der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) (vgl. ebd.) auf folgende Ordnungsmittel verwiesen, aus denen Anforderungen abgeleitet werden können, insbesondere auch im Hinblick auf heterogene Lerngruppen: Lehrpläne (vgl. BMBWF 2019), Schulrechtliche Besonderheiten (vgl. SCHUG 2019; SCHOG 2019; LBVO 2019) sowie Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen (vgl. BMBWF 2020).

Weiterhin wurde an der PHT das genannte Curriculum entlang des EPIK-Modells (Entwicklung von Professionalität im internationalen Kontext) von Schratz et al. (vgl. 2008) konzipiert. Dieses Modell hat sich in der österreichischen Lehrkräftebildung als zentrale Referenz für den Anspruch der Entwicklung von Professionalität etabliert. Es handelt sich dabei um ein Modell mit sich gegenseitig bedingenden Kompetenzfeldern (auch Domänen genannt): Reflexions- und Diskursfähigkeit, Professionsbewusstsein, Kooperation und Kollegialität, Differenzfähigkeit, Personal Mastery sowie die als „sechste Disziplin“ bezeichnete Einbettung in den inhaltlichen Kontext der Lehrkräftearbeit (vgl. Schratz/Paseka/Schrittesser 2011, 25f.). Auch aus der Formulierung von Kompetenzen lassen sich in einer Analyse und Transferleistung Anforderungen an das professionelle Handeln von Lehrpersonen ableiten. Als Beispiel zum Kompetenzfeld Differenzfähigkeit kann Folgendes festgestellt werden: Durch die Anforderung an Lehrkräfte, die Vielfalt von Lernenden als Normalität anzuerkennen sowie das Differente wahrzunehmen, wird die Differenzfähigkeit als Kernkompetenz pädagogischen Handelns entwickelt. Dabei wird von den Lehrkräften gefordert, entsprechend individualisierte Lernangebote zur Verfügung zu stellen (vgl. ebd. 35f.). Becker und Spöttl (2013, 17) verstehen dabei unter den Kompetenzbeschreibungen von Standards die „formulierten Anforderungen an das Lehren und Lernen“. Diese im Kontext des Bildungswesens vorgenommene „Uminterpretation“ von normativ festgelegten Leistungserwartungen an Lehrkräfte hin zu Anforderungen kann jedoch nicht als vollständige Beschreibung aller beruflichen Anforderungen an das Bildungspersonal verstanden werden. Vielmehr stellt diese Uminterpretation von Kompetenzbeschreibungen eine möglichst umfassende Artikulation von Anforderungen dar, die für eine vielförmige, weitergehende Bearbeitung herangezogen werden kann (bspw. für Curriculaentwicklungen in der Lehrkräftebildung).

Um Anforderungen aus den für die Lehrkräftebildung (anhand der Berufsschullehrer*innen-Ausbildung an der PHT) bedeutsamen Professionalisierungskonzepten sowie staatlichen Normen ermitteln zu können, wurde vorerst eine Dokumentenanalyse nach Mayring (2016) vorgenommen. Dabei wurden die bestehenden Texte entlang einer festgelegten Systematik analysiert, wobei sie vorerst einer Quellenkritik unterzogen werden (Relevanz, Authentizität, Repräsentativität, Glaubwürdigkeit) (vgl. Scott 1990, zitiert nach Flick 2016, S. 325). Analysiert wurden u. a. die in Kapitel 1.3 bereits genannten Dokumente, um an Lehrkräfte gestellte Anforderungen erschließen zu können. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: (1) Sichtung von formulierten Kompetenzen sowie Gesetzestexten und (2) Interpretation sowie Transferleistung zu Anforderungen (wobei die Formulierungen von Kompetenzen und Anforderungen ähnlich ausfallen können). Zentrales Ergebnis der vorgenommenen Dokumentenanalyse ist eine umfassende Rekonstruktion von Anforderungen, die anhand der geprüften Professionalisierungskonzepte sowie Gesetzestexte an Lehrkräfte gestellt werden. Der rekonstruierte Anforderungskatalog kann Aufschluss über erforderliche Nachregelungen geben. Beispielsweise wurden in der Analyse der Dokumente Anforderungen an Lehrkräfte im Bereich der Wertschätzung der Vielfalt sowie des professionellen Umgangs mit Integrationsschwierigkeiten offengelegt. Es fehlen jedoch Hinweise auf Anforderungen, die durch die Beschulung von Geflüchteten entstehen können. Weiterhin stellen Weiß, Schramm und Kiel (2014) fest, dass „die Artikulation von Anforderungen im Rahmen einer sozialen Praxis, die sich als wirkmächtig erweist,“ größtenteils vernachlässigt wird. Dies wurde u. a. zum Anlass genommen, eine Studie über Anforderungen an Lehrkräfte beim Unterrichten mit Geflüchteten durchzuführen, die sich auf die Sichtweisen der Akteur*innen fokussiert.

2 Methodische Anlage der Studie

Ziel der qualitativ angelegten Studie ist u. a., die subjektiven Sichtweisen der befragten Berufsschullehrkräfte zu ihren Wahrnehmungen von Heterogenität sowie zu den aus ihrer Sicht an sie gestellten Anforderungen beim Unterrichten, insbesondere mit Geflüchteten, explorativ zu rekonstruieren. Es sollten neue Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Unterricht mit Geflüchteten identifiziert werden, ohne den Anspruch der Generalisierbarkeit zu erheben. Es wurde einerseits gefragt, welche Wahrnehmung von Heterogenität die Berufsschullehrkräfte beim Unterricht mit Geflüchteten haben sowie andererseits, ob bzw. welche Anforderungen sich durch den Unterricht mit Geflüchteten an gewerblich-technischen Berufsschulen ergeben bzw. welche Anforderungen neu entstehen. Weitere Schwerpunkte der Forschung lagen in der Ergründung von angewandten Bearbeitungsstrategien. Im vorliegenden Arktikel erfolgt eine Fokussierung auf die Rekonstruktionen von wahrgenommener Heterogenität in den Lerngruppen sowie die im Unterricht mit Geflüchteten erlebten Anforderungen der Lehrkräfte. Die Ergebnisse der rekonstruierten Anforderungen werden mit den theoriebasierten, normativen Anforderungen (siehe Kap. 1.3) gespiegelt, um durch etwaige Unterschiede auf neue Anforderungen schließen zu können. Neben den gewonnenen Erkenntnissen sollen auch für die Lehrkräftebildung ableitbare Konsequenzen beschrieben werden. Im Rahmen der Forschung wurde das in Abbildung 1 dargestellte, mehrgliedrige Forschungsdesign entwickelt.

Abbildung 1: Forschungsdesign (Hotarek 2022)

Abbildung 1: Forschungsdesign (Hotarek 2022)

Unter Bezugnahme auf die Ausgangslage sowie geeigneter Literatur wurde als Vorstudie ein Fokusgruppeninterview (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, 132) mit fünf in Tirol tätigen Berufsschullehrkräften (4 männlich, 1 weiblich) durchgeführt, das mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. 2015) zusammenfassend induktiv ausgewertet wurde. Ziel der Vorstudie war die Rekonstruktion der Erfahrungen von Berufsschullehrkräften im Unterricht mit Geflüchteten (in Tirol werden keine eigenen „Flüchtlingsklassen“ geführt, deshalb die Begrifflichkeit „Unterricht mit Geflüchteten“). Die dabei rekonstruierten Kategorien sowie wesentliche Aspekte aus der Theorieexploration dienten zur Generierung der Themenkomplexe für den Interviewleitfaden der Hauptstudie. Die Datenerhebung der Hauptstudie erfolgte an allen neun gewerblich-technischen Berufsschulen in Nordtirol mit 20 problemzentrierten Interviews mit 16 männlichen sowie vier weiblichen Berufsschullehrkräften (vgl. Witzel 1985, 2000). Die Auswertung erfolgte ebenfalls mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. 2015), wobei deduktiv-induktiv vorgegangen wurde. Wie oben bereits angemerkt war ein Ziel, beim Unterrichten mit Geflüchteten subjektiv erlebte Anforderungen an Berufsschullehrkräfte zu rekonstruieren. Der Darlegung und Diskussion einschlägiger Gütekriterien wurde hohe Bedeutung beigemessen. Unter Berücksichtigung der Überlegungen von Helfferich (vgl. 2011) wurde der Durchführungsprozess reflektiert (methodische Kontrolle über die Offenheit, der Reflexivität sowie der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit). Diese Reflexionen ergänzend wurden die Güteanforderungen von Mayring (vgl. 2016) für die Auswertungsprozesse herangezogen (Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand). Abschließend wurden Konsequenzen für die Lehrkräftebildung abgeleitet sowie Vorschläge zur Erweiterung bestehender Theorien unterbreitet.

3 Studienergebnisse zum Unterrichten mit Geflüchteten

Nachfolgend werden einige Studienergebnisse vorgestellt, wobei hier auf Teilergebnisse zur Wahrnehmung der Lehrkräfte von Heterogenität beim Unterrichten mit Geflüchteten sowie auf die Rekonstruktion der in der schulischen Realität erlebten Anforderungen fokussiert wird.

3.1 Erkenntnisse zur Wahrnehmung der Lehrkräfte von Heterogenität beim Unterrichten mit Geflüchteten

Heterogenität bezieht sich nach Ansicht der Studienteilnehmenden auf die Dimensionen Geschlecht, Herkunft, Sozialisation und Werthaltung, Sprache, Alter, Leistungsbereitschaft und Interesse, körperliche, geistige und psychische Voraussetzungen sowie schulische, betriebliche und berufliche Vorbildung (vgl. Hotarek 2022). Heterogenität wird von den Befragten als Normalität anerkannt, wobei im Hinblick auf mögliche Veränderungen von Heterogenität bei den Lerngruppen durch den Unterricht mit Geflüchteten vielfältige neue Entwicklungen beschrieben werden. Geflüchtete sind nach Aussagen der Lehrkräfte Lernende wie alle anderen – jeweils ausgestattet mit individuellen Merkmalen. Dennoch zeigen sich neue Problemlagen durch Auswirkungen von Kriegs- oder Fluchttraumata sowie durch das Auftreten gravierender Mängel bezüglich der Sprachkenntnisse in Deutsch. Besonders hervorgehoben wird zudem die Bedeutung der Erwachsenenpädagogik, weil Auszubildende mit Fluchterfahrungen oftmals erst in einem vergleichsweise höheren Alter eine Lehre beginnen. Es werden die beruflichen Vorbildungen der Geflüchteten in ihren Herkunftsländern thematisiert, weil neben der unterrichtsrelevanten, betrieblichen Ausbildungsqualität der Lehrbetriebe, gerade die vor der dualen Lehre gesammelten Praxiserfahrungen Einfluss auf das Vorwissen der Lernenden haben. Diese beruflichen Erfahrungen, die von den Auszubildenden in die Berufsschule bereits mitgebracht werden, wurden bislang weniger diskutiert. Es bietet sich deshalb an, dass künftig vor allem das Lernen von Erwachsenen mit spezifischem Berufswissen im beruflichen Bildungswesen mehr in den Fokus rückt (vgl. ebd.).

Des Weiteren lässt sich im Zusammenhang mit den heterogenen Voraussetzungen der Lernenden feststellen, dass trotz gewisser Erschwernisse (insbesondere sprachlicher Hürden) vielfältige positive Einflüsse durch die Geflüchteten bemerkbar sind. Die in Summe positiv konnotierten Unterrichtssituationen mit Geflüchteten widersprechen den vielerorts geäußerten Vorurteilen gegenüber überaus heterogenen Lerngruppen sowie auch den befürchteten durch Geflüchtete hervorgerufene Problemkonstellationen. Diese positiven Einflüsse beziehen sich auf die Wirkung auf die Klassengemeinschaft (bspw. die Förderung der Wertschätzung der dualen Ausbildung, der Leistungsmotivation, der sozialen und interkulturellen Kompetenz sowie der selbstständigen und selbstverantwortlichen Aneignung von Lehrplaninhalten) genauso wie auf die Weiterentwicklung von Lehrerkompetenzen (Aufbau von Handlungskompetenzen durch neuartige Situationen und Weiterentwicklung des Wissenssystems, Erweiterung der Methodenvielfalt sowie in den didaktischen Fähigkeiten, Wissen über Kulturen und in fremden Ländern angewandte Techniken und Materialien, Verbesserung der eigenen sprachlichen Fertigkeiten, Erfolgserlebnisse durch die Bewältigung von herausfordernden Situationen u. v. m.). Von den Lehrkräften werden besonders die von den Geflüchteten entgegengebrachte Wertschätzung sowie deren Hochachtung vor dem Lehrerberuf erwähnt. Diese Wirkungen von Wertschätzung bzw. ein Mangel derselben auf Lehrkräfte sollten nicht unterschätzt werden, weil sie Einfluss auf das berufliche Wohlbefinden der Lehrpersonen haben (vgl. Hotarek 2022). Für die Lehrergesundheit förderlich ist, wenn den Lehrkräften im Schulalltag sowie in der Öffentlichkeit gebührender Respekt für ihre pädagogische Arbeit entgegengebracht wird (vgl. Bauer 2007). Auch hier bieten sich Überlegungen zur Weiterentwicklung an.

Im Zusammenhang mit dem Unterricht mit Geflüchteten nimmt offenbar eine gelingende Integration von Migrant*innen bei den Lehrkräften einen hohen Stellenwert ein und die Lehrkräfte sind bereit, sich trotz eines gewissen Mehraufwandes sehr für die neu Zugezogenen zu engagieren. Ihren Angaben nach unterrichten sie gerne in Klassen mit Geflüchteten, wobei sich die Rahmenbedingungen nicht verschlechtern dürfen (z. B. eine adäquate Klassengröße sowie eine geringe Anzahl an Geflüchteten, wobei diese Forderungen jeweils im Kontext von Geflüchteten mit mangelnden Deutschkenntnissen gestellt wurde). Grundsätzlich attestieren sich die Lehrkräfte selbst eine offene Grundhaltung zu heterogenen Lerngruppen, wobei beim näheren Hinsehen in Bezug auf die Offenheit gegenüber fremden Kulturen unterschiedliche Auslegungen rekonstruiert wurden. Die Ausprägungen reichen von einem aktiven Einbezug von interkulturellen Unterschiedlichkeiten bis zu einer assimilierenden Erwartungshaltung (bspw. einer friktionsfreien Anpassung an die westliche Kultur) als Voraussetzung für das Gelingen von Integration. So scheint es, dass bei den Lehrkräften nicht gänzlich die Definition von interkultureller Kompetenz geklärt ist bzw. Konsens darüber besteht (vgl. Hotarek 2022). Die Lehrkräftebildung ist auch hier gefordert, einen Beitrag zur Förderung eines interkulturellen Habitus bei Studierenden zu leisten.

3.2 Erkenntnisse zu Anforderungen, mit denen sich die Lehrkräfte konfrontiert sehen

In der Studie konnten über 80 Anforderungen rekonstruiert werden, mit denen sich die Befragten in der Lehrkräftearbeit konfrontiert sehen. Diese beziehen sich auf die fünf aus dem Datenmaterial verdichteten Kategorien (1) Unterrichten, (2) fachliche, allgemeine und multikulturelle Bildung fördern, (3) eigene und externe Ansprüche erfüllen, (4) unterschiedliche Rollen einnehmen und (5) inner- und außerschulisch zusammenarbeiten. Tabelle 1 zeigt beispielhaft anhand der Kategorie (1) Unterrichten, welche Anforderungen von den Lehrkräften in dem Bereich wahrgenommen werden. Die einzelnen Unterkategorien werden mit 1a bis 1h bezeichnet und differenzieren ggf. weitere Anforderungsbereiche der Kategorie Unterrichten. Die Darstellung der weiteren rekonstruierten Anforderungen würde den Rahmen dieser Veröffentlichung sprengen (detaillierte Beschreibung in Hotarek 2022).

Tabelle 1: (1) Unterrichten – rekonstruierte Anforderungen

|

(1a) Sprachbarrieren im Unterricht überwinden |

|

mangelnde Deutschsprachkenntnisse von Lernenden handhaben; mangelnde Grundkenntnisse der deutschen Schrift handhaben; Probleme beim Fachsprachenerwerb handhaben; keine/mangelnde Englischkenntnisse handhaben; Deutsche Standardsprache als Unterrichtssprache anwenden (Lehrkraft); Englisch als Unterrichtssprache anwenden (Lehrkraft) |

|

(1b) Unterricht in leistungsheterogenen Lerngruppen gestalten |

|

leistungsheterogene Klassenzusammensetzung handhaben; Lernende mit Lernschwierigkeiten fördern; Schüler*innen mit Begabungen fördern; heterogene Vorbildung der Lernenden handhaben; vorgesehenen Lehrstoff vermitteln; Lernende motivieren; Zeit managen; Unruhe vermeiden – für Ruhe sorgen |

|

(1c) Leistungen feststellen und beurteilen sowie das Leistungsniveau aufrechterhalten |

|

Leistungen feststellen; Leistungen beurteilen; Leistungen bei Lernenden mit Sprachbarrieren feststellen und beurteilen; Leistungsniveau aufrechterhalten; alle Lernenden im Blick haben |

|

(1d) Soziale Interaktion in Klassen mit Geflüchteten fördern |

|

(1e) Unterricht mit erwachsenen Lernenden und jenen aus dem 2. Bildungsweg gestalten |

|

(1f) Unterricht bei Koedukation gestalten |

|

(1g) Aufsichtspflicht wahrnehmen |

|

(1h) Beziehungen der Lehrkräfte zu Lernenden gestalten |

|

Beziehungen der Lehrkraft zu den Lernenden aufbauen und aufrechterhalten; Caring – sich um die Lernenden kümmern; Lernende partizipieren lassen; offen für Gespräche mit Lernenden sein; angemessenes Verhalten zeigen; Rollen klären; auf sensible Lernende eingehen; Grenzen setzen |

Wie die Auflistungen in Tabelle 1 andeuten, werden von den Befragten vielfältige Anforderungen im Hinblick auf das Unterrichten (1) wahrgenommen. Die Rekonstruktion von angewandten Bearbeitungsstrategien für diese Anforderungen war ein weiterer Schwerpunkt der durchgeführten Studie (vgl. Hotarek 2022), auf die in diesem Artikel jedoch nicht weiter eingegangen werden kann. Im Folgenden sollen exemplarisch anhand eines Beispiels die weiteren Vorgehensweisen im Forschungsprozess erläutert werden.

3.3 Spiegelung der Ergebnisse mit normativen Anforderungen am Beispiel der Kategorie Unterrichten

In einem weiteren Analyseschritt der Studie wurden die rekonstruierten Anforderungen mit den normativ festgelegten Anforderungen aus bedeutsamen Professionalisierungskonzepten und Standards sowie österreichischen Gesetzen, Verordnungen und Unterrichtsprinzipien in Beziehung gesetzt (siehe Kap. 1.3). Mit dieser Vorgehensweise wurde geprüft, ob die in der Studie ermittelten Anforderungen in den genannten Dokumenten ausreichend berücksichtigt werden. Wie oben bereits angemerkt, stellen diese Werke u. a. die Grundlage bei der Entwicklung von Curricula für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften dar. Eine etwaige Diskrepanz wäre ein Hinweis dafür, dass Nachregelungsbedarf besteht und Theorien erweitert werden müssten. Daraus ließen sich des Weiteren Konsequenzen für die Lehrkräftebildung ableiten. Für Österreich stellt sich insbesondere der Vergleich mit dem in Kapitel 1.3 vorgestellten EPIK-Modell von Schratz et al. (vgl. 2008) als besonders bedeutsam dar, weil das Konzept als Orientierungspfad der Lehrkräftebildung gilt (vgl. Braunsteiner/Schnider/Zahalka 2014).

Die Überwindung von Sprachbarrieren im Unterricht (1a) im Kontext von mangelnden Kenntnissen der deutschen Sprache stellt eine in dieser Arbeit rekonstruierte Anforderung an Lehrkräfte dar. Im EPIK-Modell lässt sich im Kompetenzfeld Differenzfähigkeit die Forderung ausmachen, dass mit unterschiedlichen Kommunikationsschwierigkeiten professionell umgegangen werden soll (vgl. Schratz/Paseka/Schrittesser 2011). Eine Ausdifferenzierung mit dem Hinweis, dass hier auch gravierende Defizite bei der Anwendung der deutschen Sprache gemeint sein könnten, fehlt. Für die Gestaltung von neuen Curricula wäre jedoch wesentlich, auf den professionellen Umgang mit biografisch bedingten Deutschsprachdefiziten hinzuweisen. Damit könnte veranlasst werden, dass bereits in der Lehrkräftebildung entsprechende Lehrveranstaltungen angeboten werden (z. B. Deutsch als Zweitsprache – DaZ).

Die Gestaltung von Unterricht in leistungsheterogenen Lerngruppen (1b) ist eine weitere Anforderung, die aus Sicht der Lehrkräfte nicht neu ist: Es habe immer schon lernschwache und leistungsstarke Lernende in einem Klassenverbund gegeben. Die damit in Verbindung stehenden Anforderungen werden im EPIK-Modell im Kompetenzfeld Differenzfähigkeit ausführlich abgedeckt. Lediglich für die Anforderungen im Classroom-Management (Zeitmanagement, Sorgen für Ruhe) finden sich keine expliziten Hinweise.

Die Feststellung und Beurteilung von Leistungen sowie die Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus (1c) gehört ebenfalls zu den rekonstruierten Anforderungen an Lehrkräfte. Im Vergleich mit dem EPIK-Modell zeigt sich, dass im Kompetenzfeld Professionsbewusstsein gefordert wird, „unabhängig von Außenansprüchen zum Wohle der Schüler*innen zu entscheiden und dabei dem Berufsethos zu folgen“ (Schratz/Paseka/Schrittesser 2011, 29). Hier könnten die Lehrkräfte in ein Dilemma geraten, wenn sie einerseits das an der Berufsschule erwartete Leistungsniveau aufrechterhalten müssen, weil der erfolgreiche Berufsschulabschluss eine qualifizierende Wirkung im dualen System hat. Andererseits sind sie im Hinblick auf den möglicherweise besonderen Fleiß von Leistungsschwächeren oder von Lernenden, die die deutsche Sprache nicht gut beherrschen, geneigt, zum Wohle der Lernenden das Leistungsniveau zu verringern. Dieses Dilemma sollte als Aspekt der Professionalisierung von Lehrkräften ins Auge gefasst werden.

Die Anforderung, in den Klassen die soziale Interaktion zu fördern (1d) wird im EPIK-Modell in den Feldern Professionsbewusstsein, Reflexions- und Diskursfähigkeit sowie Differenzfähigkeit berücksichtigt. Ebenso wird in den kompetenzorientierten Lehrplänen (vgl. SCHUG 2019) sowie in den fächerübergreifend zu vermittelnden Unterrichtsprinzipien (vgl. BMBWF 2020) darauf hingewiesen.

Die Anforderung, Unterricht mit erwachsenen Lernenden und jenen aus dem 2. Bildungsweg zu gestalten (1e) wird im EPIK-Modell insofern berücksichtigt, dass Angebote für individualisierende und differenzierende Unterrichtsmaßnahmen gestellt werden sollen. Eine explizite Nennung der Alters- sowie Vorbildungsheterogenität lässt sich nicht ausmachen.

Für die Gestaltung des Unterrichts bei Koedukation (1f) können folgende Anforderungen im Feld Differenzfähigkeit in Bezug gesetzt werden: Erkennen, wo Lernende nicht unterschiedlich behandelt werden möchten sowie Differenzen stehen lassen können, wobei diese Begrifflichkeiten nicht exklusiv auf unterschiedliche Geschlechter anwendbar sind. Explizite Nennungen finden sich in der Spiegelung auch im Unterrichtsprinzip Geschlechterpädagogik und Gleichstellung (vgl. BMBWF 2020).

Die Anforderung an die Lehrkräfte, die Aufsichtspflicht an Schulen wahrzunehmen (1g), ist gesetzlich normiert (vgl. SCHUG 2019). Im EPIK-Modell finden sich in einer Spiegelung Bezüge in den Feldern Personal Mastery sowie Professionsbewusstsein.

Beziehungen zu den Lernenden zu gestalten, ist eine weitere Anforderung an Lehrkräfte (1h). In dem Zusammenhang wird auch gefordert, sich um die Lernenden zu kümmern, Lernende partizipieren zu lassen, offen für Gespräche mit den Lernenden zu sein usw. Im EPIK-Modell wird dahingehend im Feld Differenzfähigkeit gefordert, Einfühlungsvermögen zu zeigen. Des Weiteren wird im Feld Reflexions- und Diskursfähigkeit verlangt, mit Lernenden zu kommunizieren, damit sie sich als Beteiligte von Wissen einbringen können: Im Feld Personal Mastery wird erwähnt, dass Lernende miteinbezogen werden müssen. Es zeigt sich in der Spiegelung jedoch, dass im EPIK-Modell hauptsächlich die rekonstruierte Anforderung der Partizipation von Lernenden abgedeckt wird und weitere genannte Anforderungen eher vernachlässigt werden (detaillierte Beschreibung in Hotarek 2022).

Nach der Spiegelung der rekonstruierten Anforderungen mit den normativ festgelegten bzw. dem für die österreichische Lehrkräftebildung vom Bildungsministerium empfohlenen Kompetenzmodell, konnten neue Anforderungen an Lehrkräfte bzw. veränderte Aspekte durch den Unterricht mit Geflüchteten identifiziert werden.

3.4 Neue Anforderungen an Lehrkräfte bzw. veränderte Aspekte beim Unterrichten mit Geflüchteten

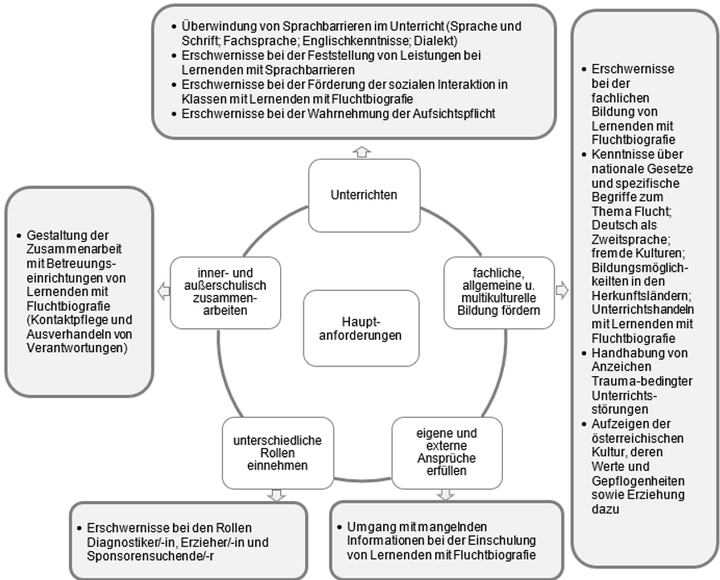

In Abbildung 2 werden die in der Studie ermittelten neuen Anforderungen bzw. veränderten Aspekte in Bezug auf die fünf rekonstruierten Anforderungen Unterrichten (1), fachliche, allgemeine und multikulturelle Bildung fördern (2), eigene und externe Ansprüche erfüllen (3), unterschiedliche Rollen einnehmen (4) sowie inner- und außerschulisch zusammenarbeiten (5) vorerst grafisch herausgearbeitet und anschließend kurz erläutert.

Abbildung 2: Neue Anforderungen bzw. veränderte Aspekte beim Unterrichten mit Geflüchteten (Hotarek 2022)

Abbildung 2: Neue Anforderungen bzw. veränderte Aspekte beim Unterrichten mit Geflüchteten (Hotarek 2022)

(1) Unterrichten: Die Überwindung von Sprachbarrieren im Unterricht im Kontext von marginalen Kenntnissen der deutschen Sprache wird von den Befragten als eine für sie gänzlich neue Situation beschrieben, bei denen sie sich mit zusätzlichen Anforderungen konfrontiert sehen. In dem Zusammenhang fällt es den Berufsschullehrkräften schwer, Leistungsfeststellungen vorzunehmen, weil es herausfordernd sei, zu unterscheiden, ob die Lernenden kognitive Verständnisprobleme hätten oder die Schwierigkeiten im Sprachverständnis lägen. Bei der Förderung der sozialen Interaktion sowie bei der Erfüllung der Aufsichtspflicht orten die Lehrkräfte Erschwernisse im Unterricht mit Geflüchteten, deren Ursachen ebenfalls hauptsächlich sprachlicher Natur sind.

(2) Fachliche, allgemeine und multikulturelle Bildung: Auch hier beschreiben die Befragten Erschwernisse bei Geflüchteten mit mangelnden Deutschkenntnissen sowie deren Schwierigkeiten bei der Aneignung von Fachbegriffen. Weiterhin stellt die Aktivierung bzw. Aneignung von Vorwissen über Geflüchtete bzw. damit befassten Themen wie bspw. Kenntnisse über nationale Gesetze und spezifische Begriffe, fremde Kulturen, Bildungsmöglichkeiten in den Herkunftsländern, aber auch Grundlagen von Deutsch als Zweitsprache eine völlig neue Anforderung dar. Hauptsächlich greifen sie dabei auf private Erfahrungen oder Berichte aus den Medien zurück, weil sie keine entsprechenden Ausbildungen über Flucht und Migration absolviert haben. Obwohl die Lehrkräfte zum Teil bereits Erfahrungen mit psychisch erkrankten Lernenden gemacht haben, sind ihnen durch Kriegs- oder Fluchterlebnisse verursachte Traumata-Symptome neu. Diese zeigen sich in Unterrichtssituationen, bei denen durch Trigger (Auslöser für Erinnerungen an traumatische Erlebnisse) verstörende Reaktionen bei den Geflüchteten ausgelöst werden. Weiterhin kommt neu für die Lehrkräfte hinzu, dass neben der Vermittlung von fachlichen, sozialen und personalen Kompetenzen auch die Vermittlung der österreichischen Kultur, deren Werte sowie Gepflogenheiten einhergeht. Beispielsweise muss davon ausgegangen werden, dass Geflüchtete sich aufgrund ihrer Biografie möglicherweise nur äußern, wenn sie dazu aufgefordert werden, sie den Lehrkräften nicht in die Augen sehen wollen, dass sie keine Erfahrungen mit Gruppenarbeiten haben oder dass ihre Meinung gefragt ist und sie selbstverantwortlich arbeiten sollen.

(3) Eigene und externe Ansprüche erfüllen: Grundsätzlich als neu im Zusammenhang mit der Beschulung von Geflüchteten sehen die Befragten die Anforderung an sie gestellt, mit mangelnden Informationen bei der Einschulung von Geflüchteten konfrontiert zu sein. Laut ihren Angaben würden sie kaum darüber informiert werden, dass Geflüchtete bspw. mit marginalen Deutschkenntnissen oder nicht verarbeiteten Traumata in ihren Klassen wären.

(4) Unterschiedliche Rollen einnehmen: In diesem Anforderungsbereich berichten die Lehrkräfte beim Unterrichten mit Geflüchteten von Erschwernissen in ihrer Rolle als Diagnostiker*in, die mangelnden Deutschkenntnissen geschuldet sind. Zusätzlich kommt eine neue Rolle hinzu, nämlich für wirtschaftlich sehr schlecht gestellte Lernende mit Fluchtbiografie Sponsoren für bspw. für die Schule notwendigen Utensilien suchen zu wollen.

(5) Inner- und außerschulisch zusammenarbeiten: Die Lehrkräfte an Berufsschulen sind es gewohnt, mit dem Kollegium zusammenzuarbeiten sowie außerschulische Kontakte (z. B. Lehrbetriebe, Angestellte der Arbeitsassistenz, Eltern, Nachhilfelehrkräfte) zu pflegen. Neu sind allerdings Kontakte, die sich durch die Einschulung von Geflüchteten ergeben, bspw. Betreuungspersonen, die den Geflüchteten zur Seite gestellt werden. Vor allem müssen die Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Geflüchteten erstmalig ausverhandelt werden.

Aus den dargelegten Ergebnissen sowie Erkenntnissen der Studie lassen sich Konsequenzen für die Lehrkräftebildung sowie Vorschläge für die Erweiterung von bestehenden Theorien ableiten.

4 Fazit: Konsequenzen für die Lehrkräftebildung sowie Erweiterung bestehender Modelle

Gegenstand der durchgeführten Studie (vgl. Hotarek 2022) waren Tiroler Berufsschullehrkräfte als zentrale Akteur*innen im Handlungsfeld, deren Sichtweisen und Erfahrungen beim Unterrichten mit Geflüchteten, die infolge der 2015er Fluchtbewegung nach Österreich gekommen sind. Intention der Studie war, neben einem Beitrag zur Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes auch Handlungskonzepte vorzulegen, die von der Lehrkräftebildung aufgegriffen werden können. Diese Konsequenzen werden nachfolgend zur Diskussion gestellt.

4.1.1 Heterogenität

Lernende mit Fluchtbiografie werden als ebenso heterogen betrachtet wie alle anderen Schüler*innen auch. Somit können bspw. die Studienergebnisse an bayerischen Schulen von Baumann et al. (vgl. 2016) bekräftigt werden, die davon ausgehen, dass es sich bei Geflüchteten „mitnichten um eine homogene Gruppe von Lernenden handelt“.

Die Studie zeigt zudem auf, dass Lehrkräfte Veränderungen bei den heterogenen Voraussetzungen von Lernenden wahrnehmen und sich somit bestätigt, dass Heterogenität entsprechend den Erläuterungen von Sturm (vgl. 2013) nicht statisch ist. Dieser Wandel bewirkt mitunter eine Verschiebung der klassischen Rollen von Lehrkräften, wobei die reine Wissensvermittlung in den Hintergrund rückt. Deshalb sollte als weitere Konsequenz für die Lehrkräftebildung zur Bearbeitung eines heterogenitätssensiblen Unterrichts, eine Hinwendung zu jenen Modellen erfolgen, die auf die Anerkennung von Heterogenität fokussieren sowie etwaige Unterrichtsstörungen miteinbeziehen (vgl. z. B. Reich 2012; Spöttl/Dreher 2009). Außerdem bietet sich insbesondere für die berufsbegleitend organisierte Ausbildung von Berufsschullehrkräften an, zusätzlich auf die Reflexion eigener, subjektiv entwickelter Modelle zu fokussieren, die sie in der Theorie-Praxisverzahnung von Hochschule und Schule ausbilden. Weiterhin sollten in der Lehrkräftebildung alle Möglichkeiten des subjektorientierten Unterrichts sowie die Stärkung der inneren Differenzierung geübt werden, weil sich laut den Ergebnissen der Studie der Autorin (vgl. Hotarek 2022) diese Vorgehensweisen u. a. in der berufsschulischen Praxis beim Unterrichten mit Geflüchteten bewährt haben. Diese Hinwendung zu Methoden, die auf möglichst individualisierte Lehr-Lernprozesse mit einer hohen Selbststeuerung der Lernenden abzielen, zieht ebenfalls eine Veränderung der Rollen von Lehrkräften nach sich.

Für die Heterogenitätsdimensionen Sprache und Alter lassen sich ebenfalls Konsequenzen ableiten, weil insbesondere die Überwindung von Barrieren aufgrund mangelnder Kenntnisse der deutschen Sprache sowie das Lernen von Erwachsenen zusätzliche Anforderungen an Lehrkräfte darstellen. Hier böte sich eine verstärkte Sensibilisierung der Studierenden für etwaige herkunfts- sowie biografisch bedingte Besonderheiten an, um auf den Unterricht mit Geflüchteten vorzubereiten. In dem Zusammenhang müsste künftig auch der beruflichen Vorbildung von Lernenden (z. B. aufgrund ihrer Berufserfahrungen, die sie bereits in die Ausbildung mitbringen) sowie der Erwachsenenpädagogik mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden und diese in die Lehrkräftebildung mit aufnehmen. Außerdem sollten diese Aspekte im EPIK-Modell von Schratz et al. (vgl. 2008) berücksichtigt werden, bspw. im Kompetenzfeld Differenzfähigkeit.

4.1.2 Anforderungen

Bestätigt durch die Studie sollten nicht optional, sondern verpflichtend die Förderung von Kompetenzen für die Gestaltung eines sprachsensiblen Unterrichts oder DaZ in das Lehramtsstudium aufgenommen werden. Dies erscheint nicht nur im Hinblick auf den Unterricht mit Geflüchteten zweckmäßig, sondern auch für die professionelle Begegnung mit möglichen weiteren Wanderbewegungen (bspw. Zuwanderungen aus dem nicht-deutschsprachigen EU-Raum). Dahingehend sollte im EPIK-Konzept von Schatz et al. (2008) im Kompetenzfeld Differenzfähigkeit explizit auf die Berücksichtigung von Sprachbarrieren aufgrund gravierend mangelnder Deutschkenntnisse hingewiesen werden.

Der Gestaltung von Beziehungen zwischen Lehrkräften und Lernenden wird sowohl in einschlägiger Literatur als auch von den Befragten ein hoher Stellenwert beigemessen. Dabei wirkt sich laut den Aussagen der Befragten ein angstfreies, lernförderliches Klima mit klarer Strukturierung (vgl. Meyer 2017; Helmke 2012) positiv aus, besonders auch in Klassen mit Geflüchteten. Gerade ein geregelter Schulalltag mit verlässlichen Strukturen, Regeln, Transparenz und Partizipation macht die Schule zu einem Ort der Sicherheit und Verlässlichkeit. Allerdings fehlt in den Ausbildungscurricula für Berufsschullehrkräfte (an der PHT, vgl. Mathies/Hotarek/Resinger 2018) eine ausgiebige Berücksichtigung von Inhalten, die sich mit der professionellen Gestaltung von Beziehungen beschäftigen. Ebenso fehlt diese Beachtung im EPIK-Modell von Schratz et al. (2008). Deshalb sollte als eine weitere Konsequenz die Thematik im EPIK-Feld Diskursfähigkeit ergänzt sowie in der Lehrkräftebildung die Gestaltung von Beziehungen zwischen Lehrkräften und Lernenden aufgegriffen und verpflichtend im Bildungsangebot verankert werden.

Durch nicht bewältigte Fluchttraumata können neu geartete Unterrichtsstörungen entstehen, auf die die Lehrkräfte im Unterricht mit Geflüchteten reagieren müssen. Besondere Beachtung sollte hierbei auf die methodisch-didaktische Vorgehensweise in solchen herausfordernden Situationen gelegt werden. Weiterhin sollte über das Hinzuziehen von Expert*innen aus anderen Fachbereichen, bspw. aus der Psychologie oder Sozialarbeit nachgedacht werden, um auf das Arbeiten in multiprofessionellen Teams vorzubereiten. Dies ist jedoch derzeit weder in den Ausbildungscurricula für Berufsschullehrkräfte (an der PHT) noch im EPIK-Modell von Schratz et al. (2008) vorgesehen. Als weitere Konsequenzen sollten hier entsprechende Anpassungen erfolgen.

Weiterhin wünschen sich die befragten Lehrkräfte die hochschulische Förderung von Wissen über Asyl, den damit befassten nationalen Gesetzen und damit in Verbindung stehende Begrifflichkeiten, fundierte Aussagen über Gründe für Wanderbewegungen sowie einen generellen Überblick über die Besonderheiten anderer Kulturen. Auch die Interpretation der Studierenden von erfolgreicher Integration bedarf einer theoriegeleiteten Reflexion. Zukunftsorientierte Lehrkräftebildungsinstitutionen müssen aktuelle Tendenzen und Maßnahmen flexibel aufgreifen und in Pflichtlehrveranstaltungen bzw. in weiterer Folge auch in der Fortbildung von Lehrkräften einfließen lassen.

Im Modell von Schratz et al. (2008) wird der Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit außerschulischen Stakeholdern keine Bedeutung beigemessen, dem hingegen ist dies insbesondere für Berufsschullehrkräfte von hoher Relevanz (Kontakt mit Lehrberechtigten, Betreuungspersonen von Geflüchteten, Nachhilfelehrkräften, Wirtschaftskammern etc.). Deshalb sollte als Konsequenz im EPIK-Modell im Feld Kooperation und Kollegialität dieser Bereich aufgenommen werden, bspw. in Form der Erwähnung von Lernortkooperationen, Nennung von Lehrberechtigten als Ausbildungspartner etc.

Selbstverständlich erhebt das qualitative Design der Studie nicht den Anspruch generalisierbar zu sein. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die aufgezeigten Konsequenzen nicht nur exklusiv für gewerblich-technische Lehrkräftebildungsinstitutionen anwendbar sind. So können auch weitere Aus- und Fortbildungsinstitutionen von den Ergebnissen der Studie profitieren und Impulse zur Weiterentwicklung von Lehrkräftebildungsprogrammen setzen. Obwohl der Zustrom der Geflüchteten nach Österreich ab dem Jahr 2015 kontinuierlich abnahm, bleibt das Thema Flucht aktuell durch die Ereignisse in der Ukraine nach wie vor brisant. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass Wanderungsbewegungen eine Eigenheit der Menschheit sind. Beispielsweise könnte die Zuwanderung nach Österreich aus wirtschaftlich weniger gut entwickelten Staaten der EU sowie aufgrund der Folgen des sich abzeichnenden Klimawandels eine zunehmend bedeutende Rolle spielen. Auch diese Migrant*innen verfügen über mannigfache sprachliche Voraussetzungen, Vorbildungen und kulturelle Hintergründe. So bietet die Studie weiterhin Anknüpfungspunkte für die aktuelle berufspädagogische Diskussion.

Literatur

Bauer, J. (2007): Lob der Schule: Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. München.

Baumann, B./Riedl, A./Simml, M./Gruber, M. (2016): Zur Diversität neu zugewanderter Jugendlicher und junger Erwachsener an Berufsschulen. In: berufsbildung 04 – 70. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule. H. 158. Detmold, 4-7.

Becker, M./Spöttl, G. (2013): Ausbildung von Berufsschullehrkräften – Anforderungen, Konzepte und Standards. BWP 2. BIBB, 15-19. Online: https://d-nb.info/104701971X/34 (31.08.2022).

BIFIE (2016): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2015, Band 1. In: Bruneforth, M./Lassnigg, L./Vogtenhuber, S./Schreiner, C./Breit, S. (Hrsg.): Das Schulsystem im Spiegel von Daten und Indikatoren. Graz.

BMBWF (2019): Lehrpläne Berufsschulen. Auswahl Metalltechnik. Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung. Rahmenlehrplan für den Lehrberuf Metalltechnik. BGBl. II Nr. 211/2016. Anlage 96.

BMBWF (2020): Unterrichtsprinzipien. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wien.

BMDW (2018): Die Lehre. Duale Berufsausbildung in Österreich. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. 15. Überarb. Aufl. Online: https://www.bic.at/downloads/de/broschueren/die_lehre_2021.pdf (31.08.2022).

Braunsteiner, M.-L./Schnider, A./Zahalka, U. (Hrsg.) (2014): Grundlagen und Materialien zur Erstellung von Curricula. PädagogInnenbildung Band 1. Weitere Autor*innen: Soukup-Altrichter, K./Zemanek, J./Seethaler, E./Wobak, M./Schulz-Kolland, R./Weitlaner, R. Graz.

Bromme, R. (2014): Der Lehrer als Experte. In: Rost, D. H. (Hrsg.): Zur Psychologie des professionellen Wissens. Standardwerke aus Psychologie und Pädagogik. Reprints. Münster, New York.

Budde, J. (2015): Heterogenitätsorientierung. Zum problematischen Verhältnis von Heterogenität, Differenz und sozialer Ungleichheit im Unterricht. In: Budde, J./Blasse, N./Bossen, A./Rißler, G. (Hrsg.): Heterogenitätsforschung. Empirische und theoretische Perspektiven. Weinheim und Basel, 21-38.

Dornmayr, H./Lengauer, B./Rechberger, M. (2019): Betriebliche AusbilderInnen in Österreich. Erfahrungen, Herausforderungen, Wünsche. ibw-Forschungsbericht Nr. 196. Im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Wien.

Dornmayr, H./Riepl, M. (2022): Fachkräftebedarf/-mangel in Österreich 2022. ibw summary. In: Unternehmensbefragung zum Fachkräftebedarf/-mangel 2022, Fachkräfteradar 2022, ibw-Forschungsbericht Nr. 210 im Auftrag der WKO, Wien.

Flick, U. (2016): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Völlig überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Reinbek bei Hamburg.

Helfferich, C. (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews, 4. Aufl. Wiesbaden.

Helmke, A. (2012): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Schule weiterentwickeln – Unterricht verbessern. Orientierungsband, 4. überarb. Aufl. Seelze.

Hotarek, I. (2018): Integration durch inklusive Bildung im Dualen System – Umsetzungsmöglichkeiten am Beispiel Metalltechnik in Tirol/Österreich. In: Vollmer T./Jaschke S./Dreher R.: Aktuelle Aufgaben für die gewerblich-technische Berufsbildung. Digitalisierung, Fachkräftesicherung, Lern- und Ausbildungskonzepte. Bielefeld.

Hotarek, I. (2022): Geflüchtete an gewerblich-technischen Berufsschulen unterrichten. Neue Anforderungen und Arbeitsstrategien von Lehrkräften in Tirol. Bielefeld.

Lamy, C. (2015): Die Bewältigung beruflicher Anforderungen durch Lehrpersonen im Berufseinstieg. Wiesbaden.

LBVO (2019): Gesamte Rechtsvorschrift für Leistungsbeurteilungsverordnung, RIS, Fassung vom 19.03.2019.

Mathies, R./Hotarek, I./Resinger, P. (2018): Curriculum Bachelorstudium Sekundarstufe Berufsbildung Fachbereich Duale Berufsausbildung sowie Technik und Gewerbe. Pädagogische Hochschule Tirol. Innsbruck.

Mayr, T. (2017): Lehre: Weltweit geschätzt, zuhause unter Druck. Salzburger Wirtschaft, Nr. 10, vom 10.03.2017, 4-5.

Mayring, P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, 12. aktual. u. überarb. Aufl. Weinheim und Basel.

Mayring, P. (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken, 6. überarb. Aufl. Weinheim und Basel.

Meyer, H. (2017): Was ist guter Unterricht? 12. Aufl. Berlin.

Przyborski, A./Wohlrab-Sahr, M. (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. München.

Reich, K. (2012): Konstruktivistische Didaktik. Das Lehr- und Studienbuch mit Online-Methodenpool, 5., erw. Aufl. Weinheim und Basel.

Scheiermann, G. (2021): Integrationsperspektive duales System? Gelingensbedingungen für die Eingliederung Geflüchteter in die betriebliche Ausbildung. Bielefeld.

Schratz, M./Schrittesser, I./Forthuber, P./Pahr, G./Paseka, A./Seel, A. (2008): Domänen von Lehrer/innen/professionalität. Rahmen einer kompetenzorientierten Lehrer/innen/bildung. In: Kraler, C./Schratz, M. (Hrsg.): Wissen erwerben, Kompetenzen entwickeln. Modelle zur kompetenzorientierten Lehrerbildung. Münster, 123-137.

Schratz, M./Paseka, A/Schrittesser, I. (2011): Pädagogische Professionalität: quer denken – umdenken – neu denken. Impulse für next practice im Lehrerberuf. Wien.

SCHOG (2019): Gesamte Rechtsvorschrift für Schulorganisationsgesetz, RIS, Fassung vom 19.03.2019.

SCHUG (2019): Gesamte Rechtsvorschrift für Schulunterrichtsgesetz, RIS, Fassung vom 19.03.2019.

Spöttl, G./Dreher, R. (2009): Gestaltungsorientierung als didaktische Konzeption in der Berufsbildung. In: Bonz, B.: Didaktik und Methodik der Berufsbildung. Berufsbildung konkret, Band 10. Baltmannsweiler, 217-231.

Statista. (2021): Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249093/umfrage/jugendarbeitslosenquote-in-der-eu-und-der-euro-zone/ (31.08.2022).

Sturm, T. (2013): Lehrbuch Heterogenität in der Schule. München.

Trautmann, M./Wischer, B. (2011): Heterogenität in der Schule. Eine kritische Einführung. Lehrbuch. Wiesbaden.

Weiß, S./Schramm, S/Kiel, E. (2014): Was sollen Lehrerinnen und Lehrer können? Anforderungen an den Lehrer/innenberuf aus Sicht von Lehrkräften und Ausbildungspersonen, Forum: Qualitative Sozialforschung, Volume 15, No. 3, Art. 20.

Wenning, N. (2007): Heterogenität als Dilemma für Bildungseinrichtungen. In: Boller, S./Rosowski, E./Stroot, T. (Hrsg.): Heterogenität in Schule und Unterricht. Handlungsansätze zum pädagogischen Umgang mit Vielfalt. Weinheim und Basel, 21-31.

Westhoff, G. (2016): Das Handlungskonzept des Modellversuchsprogramms – Förderung der Individualität in Vielfalt und Gemeinsamkeit. In: Westhoff, G./Ernst, H. (Hrsg.): Heterogenität und Vielfalt in der beruflichen Bildung – Konzepte, Handlungsansätze und Instrumente aus der Modellversuchsforschung. Bielefeld.

Westhoff, G./Ernst, H. (2011): Zum Umgang mit zunehmender Heterogenität in der Berufsbildung in Deutschland. Bildungspolitische Herausforderungen und aktuelle empirische Ergebnisse. Ergebnisse aus Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des BIBB. Zeitschrift für Managing Diversity und Diversity Studies, Nr. 1. 49-61.

Witzel, A. (1985). Das problemzentrierte Interview. In Jüttemann, G.: Qualitative Forschung in der Psychologie. Weinheim, 227-255.

Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. Forum: Qualitative Social Research, Volume 1, Art. 22. Online: https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132/2520 (10.12.2021).

WKO-Tirol (2022): Tiroler Lehrlingsstatistik 2021. Wirtschaftskammer Tirol. Online: https://www.wko.at/service/t/bildung-lehre/Lehrlingsstatistik_Broschuere_2021_1.pdf (26.08.2022).

Zitieren des Beitrags

Hotarek, I. (2023): Unterricht mit Geflüchteten an Berufsschulen: Konsequenzen für die Lehrkräftebildung zu neuen Anforderungen in heterogenen Lerngruppen. In: bwp@ Spezial PH-AT2: Diversität in der Berufsbildung in Österreich, Deutschland und der Schweiz – Perspektiven aus Forschung, Entwicklung und Bildungspraxis, hrsg. v. Albert, S./Heinrichs, K./Hotarek, I./Zenz, S., 1-19. Online: https://www.bwpat.de/spezial-ph-at2/hotarek_bwpat-ph-at2.pdf (18.04.2023).