Spezial PH AT-2

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

Newsletter

bwp@ Spezial PH-AT2 - April 2023

Diversität in der Berufsbildung in Österreich, Deutschland und der Schweiz – Perspektiven aus Forschung, Entwicklung und Bildungspraxis

Hrsg.: , , &

Wie im Bildungsverlauf aus Diversität Homogenität wird und welche Rolle dabei der Berufsbildung zukommt

Die Diversität im Bildungssystem steigt. Die damit verbundenen Herausforderungen werden oft als Problem gesehen, worauf mit Selektion, Segregation und Homogenisierung reagiert wird. Diese Selektion und Homogenisierung im Bildungsverlauf empirisch nachzuzeichnen, steht im Zentrum dieses Beitrags. Dabei wird vor allem die obere Sekundarstufe bzw. die Berufsbildung auf dieser Ebene in den Blick genommen und es werden sozial selektive Eintritte, Verlustraten und Übertritte in Beschäftigung nach Schulformen, Geschlecht Migrationshintergrund und Bildung der Eltern differenziert analysiert. Das dabei zu Tage tretende Ausmaß an Selektivität ist enorm und zieht Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen auf die Gesellschaftsstruktur sowie zur Sicherung des Potentials in der Vielfalt nach sich.

Processing Diversity to Homogeneity in the Course of Education: Which Role does VET play in this Context?

Diversity in the educational system is increasing. Challenges arising from the increase in diversity often are referred to as problematic. In many cases, the response to increasing diversity is selection, segregation, and homogenization of the cohort. The focus of this article is, to empirically monitor this selectivity in the case of the Austrian educational system. Analyses concentrate on the entrance in and drop-out from different types of upper secondary educational forms (like VET) as well as the transition to the labor market. By doing so special attention is drawn to social differences according to gender, migration, and educational background. The large scale of selectivity the results discover leads to some final conclusions on the stratification of society and how to save potential and resources inherent to heterogeneity.

1 Konzeptioneller Rahmen

Heterogenität, Diversity und Diversität, all diese Begriffe werden im bildungspolitischen Diskurs verwendet, um ein dominantes empirisches Phänomen zu bezeichnen: die Struktur der Schüler*innen im Bildungssystem ändert sich und wird vielfältiger. Beispielsweise durch Migrationsbewegungen wird unsere Gegenwartsgesellschaft und werden die Schüler*innen „bunter“. Mit zunehmender Diversität sind meist auch Benachteiligungen bestimmter Gruppen innerhalb dieser bunten Vielfalt verbunden. Dabei hat sich der Prototyp der im Bildungssystem benachteiligten Person im Laufe der Zeit deutlich gewandelt. War es in den 1960er-Jahren noch das „katholische Arbeitermädchen am Land“ (Dahrendorf 1966) ist es in unserer Zeit der „männliche muslimische Migrant in der Großstadt“ (Geißler 2005).

Mit steigender Diversität sind auch Herausforderungen im Bildungssystem verbunden, die Lernvoraussetzungen und das Ausgangniveau werden diverser, wodurch auch der Bedarf an differenzierteren pädagogisch-didaktischen Antwortstrategien steigt. Oft wird Diversität in diesem Zusammenhang jedoch nicht als Chance und Ressource, sondern als Problem wahrgenommen. In einer Befragung im Auftrag des BIBB-Bundesinstituts für Berufsbildung im Jahr 2009 (für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und der methodischen Vorgehensweise vergleiche Jablonka 2016) kommt dies für das duale System beispielhaft zum Ausdruck:

„An der Telefonbefragung nahmen 259 Ausbildungsbetriebe (…) und 54 Bildungsdienstleister (…) teil. In der Befragung äußerten mehr als drei Viertel der Bildungsdienstleister, die Heterogenität ihrer jungen Teilnehmenden habe zugenommen und in der Folge sei die Durchführung der Maßnahmen deutlich schwieriger geworden.“ (Westhoff 2016, 14)

Steigende Diversität ist auch eine Herausforderung für die pädagogisch-didaktische Vorgehensweise. Hier bedarf es nach Ansicht von Euler und Severing eines Paradigmenwechsels, der das „7-G-Modell“ hinter sich lässt:

„alle gleichaltrigen Schüler:innen sollen bei den gleichen Lehrer:innen mit dem gleichen Lehrmittel im gleichen Tempo das gleiche Ziel zur gleichen Zeit gleich gut erreichen.“ (Spiewak 2011, zit. n. Euler/Severing 2020, 12)

Steigender Diversität lasse sich demgegenüber besser mit eine „V-8-Begleitung“ begegnen:

„Auf vielfältigen Wegen mit vielfältigen Menschen an vielfältigen Orten zu vielfältigen Zeiten mit vielfältigen Materialien in vielfältigen Schritten mit vielfältigen Ideen in vielfältigem Rhythmus zu gemeinsamen oder differenten Zielen!“ (Spiewak 2011, zit. n. Euler/Severing 2020, 12)

Diese begleitende Strategie ist kongruent zu einer Begriffsbestimmung von Diversität (synonym mit Diversity verstanden), die die Potentiale von Vielfalt ins Zentrum des Verständnisses stellt:

„Diversity meint den bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Es ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Diversity orientiert sich nicht an Defiziten oder versucht Lösungen für vermeintliche Probleme aufzuzeigen. Vielmehr geht es bei Diversity darum, die vielfältigen Leistungen und Erfahrungen von Menschen zu erkennen und sie als Potential zu begreifen und zu nutzen.“

(Online: https://www.hm.edu/hochschule_muenchen/familie_gender/lebensraum_hochschule/ 01_diversity___vielfalt_an_der_hochschule/diversity_an_der_hm.de.html (12.12.22))

Der in dieser Begriffsbestimmung zum Ausdruck kommende Handlungsauftrag ist einer, der sich auch stark an das Bildungssystem richtet und damit ebenso an die Berufsbildung. Diese Zielsetzung trifft dabei jedoch nach Einschätzung von Euler und Severing oft auf eine bescheidene Praxis, die nicht das Potential von Diversität hebt, sondern mit Selektion darauf reagiert:

„Gegenüber der zunehmenden Vielfalt der Ausbildungsanwärter:innen (…) versucht die Berufsausbildung auf der ordnungspolitischen Ebene ihre Homogenität gegen die bunte Außenwelt durch Selektion zu bewahren. Entwicklungen außerhalb des Regel-Ausbildungssystems werden in separaten Strukturen wie dem Übergangssektor oder Ausbildungseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen aufgefangen. Heterogenität erscheint aus dieser Perspektive als Defizit; das Wort von der ‚mangelnden Ausbildungsreife’ (der Jugendlichen, nicht der Betriebe oder Ausbildung selbst) macht Karriere.” (Euler/Severing 2020, 43)

Ob und inwieweit dieser Befund aus Deutschland auch auf Österreich zutrifft, ist in den sekundärstatistischen Analysen in diesem Beitrag das Thema. Bevor diese Analysen jedoch vorgenommen werden können, ist es notwendig sie in einen Kontext zu setzen, welche Dimensionen Diversität in einem breiten Verständnis umfassen kann bzw. in welchen Dimensionen sich (steigende) Heterogenität ausdrückt, um so auch ihre Reichweite einschätzen zu können.

Das „Eisberg-Modell“ von Albrecht et al. (vgl. 2014) macht dabei sehr anschaulich deutlich, wie vieldimensional Diversität verstanden werden kann und welch geringe Anteile davon Statistiken abzudecken vermögen.

Abbildung 1: Eisbergmodell der Heterogenität (Albrecht/Ernst/Westhoff/Zauritz 2014, zit. n. Westhoff 2016, 13)

Abbildung 1: Eisbergmodell der Heterogenität (Albrecht/Ernst/Westhoff/Zauritz 2014, zit. n. Westhoff 2016, 13)

Wenn jetzt im Anschluss Diversität statistisch betrachtet wird, dann erfolgt das (der Datenverfügbarkeit geschuldet) nur anhand einer kleinen Auswahl an Diversitätsdimensionen: dem Migrationshintergrund, dem Geschlecht und dem sozialen Hintergrund. Bei den folgenden Analysen wird bis zu einem gewissen Grad die (Berufs-)Bildungslaufbahn vorwiegend in Erstausbildung (also nicht im Rahmen von Erwachsenen- und Weiterbildung) nachgezeichnet, insofern mit dem Eintritt in die obere Sekundarstufe begonnen und die Verlustraten werden auf dieser Ebene begonnener Ausbildungen betrachtet. Dem folgt eine Diskussion von frühem Ausbildungsabbruch, Diskussion des Übertritts in weiterführende Ausbildung oder Beschäftigung sowie die soziale Reproduktion von Bildungsabschlüssen. Das Erkenntnisinteresse bei diesen Analysen ist es jeweils, ob Diversität erhalten wird oder Selektivität zu steigender Homogenität beiträgt. Dem voran geht eine Untersuchung der Fragestellung, wie sich das Ausmaß von Diversität im österreichischen Bildungssystem insgesamt entwickelt hat. Vor der Präsentation empirischer Ergebnisse bedarf es jedoch einiger methodischer Anmerkungen.

2 Methodische Anmerkungen

Bei den anschließend präsentierten Ergebnissen handelt es sich über weite Strecken um deskriptive Analysen aufbauend auf veröffentlichten schulstatistischen Daten. Der Vorteil davon ist, dass es sich um eine Vollerhebung und um Verwaltungsdaten handelt, weshalb sich Fragen der Signifikanz und Repräsentativität nicht stellen. Der Nachteil ist, dass sich die Analysen nur innerhalb der statistisch öffentlich verfügbaren Informationen und Variablen bewegen können. Datengrundlage sind in den meisten Fällen also alle Schüler*innen in den entsprechenden Schulformen in den betrachteten Schuljahren. Die den Analysen zugrundeliegende Fallzahl bewegt sich demnach zwischen rund 85.000 Schüler*innen, wenn beispielsweise der Übertritt einer Kohorte analysiert wird, bis hin zu über 1,1 Millionen, wenn alle Schüler*innen im österreichischen Bildungssystem betrachtet werden. Als Datengrundlage für die Berechnungen werden primär die Tabellenbände der Schulstatistik in den entsprechenden Jahren (vgl. beispielsweise: Statistik Austria (2021): Bildung in Zahlen 2019/20, Tabellenband. Wien) oder die elektronische Variante davon im Rahmen der Onlinedatenbank „StatCube“ (Online: https://www.statistik.at/datenbanken/statcube-statistische-datenbank) herangezogen. Einzelne Indikatoren (zu den Frühen Ausbildungsabbrecher*innen) finden sich jedoch nicht dort, sondern im Bildungsbezogenen Erwerbskarrierenmonitoring (BibEr) und werden demnach aus dieser Quelle bezogen (Online: https://www.statistik.at/statistiken/arbeitsmarkt/erwerbstaetigkeit/erwerbskarrieren/bildungsbezogenes-erwerbskarrierenmonitoring-biber). Weitere Quellen für einzelne Indikatoren bilden der Mikrozensus (Online: https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/personen-und-haushaltserhebungen/mikrozensus) sowie die EU-SILC-Daten (Online: https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/personen-und-haushaltserhebungen/eu-silc-einkommen-und-lebensbedingungen). Die auf Grundlage dieser beiden Datenbasen dargestellten Ergebnisse zur Vererbung von Bildung wurden durch Analysen der entsprechenden Datensätze erzielt und gehen über öffentlich verfügbare statistische Informationen (weit) hinaus.

3 Entwicklung des Ausmaßes von Diversität im Bildungssystem

Die Diversitätsdimension „Geschlecht“ bleibt – gemessen am Anteil von Mädchen über alle Schulformen hinweg – vergleichsweise stabil. Dieser Anteil ist im Zeitraum von 2006 bis 2020 von 48,9 % auf 48,5 % gefallen. Diese Stabilität auf globaler Ebene soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass differenziert nach Schulformen große Unterschiede bestehen, wie dies in den folgenden Analysen noch deutlich werden wird. Ein Indikator anhand dessen der Anstieg an Diversität im gesamten Bildungssystem sehr gut sichtbar wird, ist der Anteil von Schüler*innen mit Migrationshintergrund, in der Schulstatistik oft als Anteil von Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache operationalisiert. Schüler*innen mit Migrationshintergrund unterliegen in der veröffentlichten Schulstatistik neben dem Geschlecht dem engmaschigsten Monitoring und werden daher als wichtige weitere Diversitätsdimension den Analysen zugrunde gelegt. Bezogen auf das gesamte Bildungssystem ist dieser Anteil von 15,6 % im Schuljahr 2006 auf 27,2 % im Schuljahr 2020/21 angestiegen. Das Niveau bzw. auch die Entwicklung über die Zeit gestaltet sich zwischen den Schulformen durchaus unterschiedlich und exemplarisch werden jene beiden Schulformen herausgegriffen, die auf der gewählten Differenzierungsebene die höchsten und die niedrigsten Anteile aufweisen. Die höchsten Anteile finden sich mit 33,9 % auf der unteren Sekundarstufe in den (Neuen) Mittelschulen bzw. Hauptschulen. Vergleichsweise gering sind demgegenüber die Anteile in den Berufsschulen bzw. im dualen System. Hier lag der Anteil im Schuljahr 2006/07 bei nur 7,9 % sowie im Schuljahr 2020/21 bei nur 18,5 % und damit nur rund halb so hoch wie in jener Schulform, die als klassischer Zubringer zum dualen System gilt. Interessant ist in Abbildung 2 auch zu beobachten, dass in den letzten vier Jahren in den Berufsschulen eine Stagnation des Anteils zu beobachten ist, während insgesamt der Wachstumstrend ungebrochen bleibt.

Abbildung 2: Anteil von Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache nach Schulformen (Statistik Austria-StatCube/Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 2: Anteil von Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache nach Schulformen (Statistik Austria-StatCube/Berechnungen: IHS-Steiner)

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass beim Eintritt in das duale System eine Selektion stattfindet, die zu einer Reduktion von Diversität und einem Anstieg von Homogenität beiträgt, während insgesamt jedoch die Heterogenität im Bildungssystem steigt.

4 Entwicklung von Diversität in der oberen Sekundarstufe

Das zuvor erstmals erkennbare Phänomen der Homogenisierung ist jedoch nicht exklusiv im dualen System anzutreffen, sondern ein allgemeineres Phänomen im Zuge der Bildungslaufbahn, das – was das Geschlecht und den Migrationshintergrund betrifft – beim Eintritt in die obere Sekundarstufe beobachtet werden kann.

Begonnen beim Geschlecht zeigen sich in Abbildung 3 Segregationstendenzen, die bekannte Muster bestätigen: Frauen sind in technischen Ausbildungen unterrepräsentiert und u. a. in sozialen und wirtschaftsberuflichen Bereichen überrepräsentiert. So sind Frauen in technisch-gewerblichen mittleren Schulen um 53,7 % und in technisch-gewerblichen höheren Schulen um 44,4 % unterrepräsentiert. Bei den Berufsschulen setzt sich diese Unterrepräsentation mit einem Wert von 29 % weiter fort. Unterrepräsentation bedeutet in diesem Fall, dass ihr Anteil in diesen Schulformen um die angegebenen Anteile (nicht Prozentpunkte) niedriger ist als dies im Durchschnitt der Ausbildungen auf der Sekundarstufe II der Fall ist.

Abbildung 3: Über-/Unterrepräsentation weiblicher Schülerinnen beim Eintritt in die Sekundarstufe II nach Schulformen 2020/21 (Statistik Austria-StatCube, Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 3: Über-/Unterrepräsentation weiblicher Schülerinnen beim Eintritt in die Sekundarstufe II nach Schulformen 2020/21 (Statistik Austria-StatCube, Berechnungen: IHS-Steiner)

Anmerkung: Über-/Unterrepräsentationen werden durch eine Division des Anteils in einer Schulform durch den Anteil im Durchschnitt aller Schulformen auf der 9. bzw. 10 Schulstufe (für die Berufsschulen) berechnet. Da sich Über-/Unterrepräsentationen auf einer Schulstufe zwischen zwei dichotomen Gruppen auf 0 summieren, resultiert der Sek-II Wert aus einem Vergleich des Anteils von Mädchen auf der 8. mit jenem auf der 9. Schulstufe.

Lesebeispiel: Das Ausmaß von Überrepräsentation der Mädchen in der Eintrittsstufe der Handelsakademien beträgt 12,7 %. Diese Überrepräsentation berechnet sich, indem der empirische Anteil von Mädchen in den Handelsakademien (=57,0 %) durch den Anteil von Mädchen auf der 9. Schulstufe (=50,58 %) dividiert wird, wodurch sich ein Wert von 1,1269 ergibt.

Das Ausmaß der Überrepräsentation von Frauen in den sozial- und wirtschaftsberuflichen mittleren und höheren Schulformen sowie den pädagogischen Assistenzberufen ist im Gegenzug dazu nochmal deutlicher ausgeprägt und bewegt sich im Bereich von rund 60 % bis 80 %. Darüber hinaus ist auch ein Frauenüberhang in den Wirtschaftsausbildungen (Handelsakademien und Handelsschulen) festzustellen.

All diese Über- und Unterrepräsentationen tragen dazu bei, dass Schulformen durch ein Geschlecht mehr oder minder dominiert werden, wodurch sie homogener werden und an Diversität verlieren.

Die Repräsentativität von Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache gestaltet sich nach Schulformen nochmals unterschiedlich. Hier ist in Abbildung 4 erkennbar, dass allein der Eintritt in die obere Sekundarstufe für diese Gruppe eine Hürde darstellt, was zu einer allgemeinen Unterrepräsentation von Schüler*innen mit Migrationshintergrund von 4,7 % beiträgt. Diese Unterrepräsentation setzt sich abgesehen von den berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) in allen Schulformen fort und ist in den maturaführenden Schulen (ebenso wie in den sozialberuflichen mittleren Schulen) mit einem Minus von 20,1 % in den AHS-Oberstufen und einem Minus von 25,6 % in den HTLs (Technische und gewerbliche höhere Schulen) ganz besonders ausgeprägt. Überrepräsentiert sind Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache primär in den wirtschaftlichen Ausbildungen, allen voran in den Handelsschulen aber auch merklich in den Handelsakademien, was als bemerkenswertes Ergebnis interpretiert werden kann, da es sich um eine höhere und auch maturaführende Schulform handelt. Auf diese Weise wird ein Kontrapunkt zu der ansonsten zu beobachtenden Selektivität hin zu höheren Schulformen gesetzt.

Auch die Über- und Unterrepräsentationen nach Umgangssprache sind Ausdruck davon, dass Schulformen homogener werden und an Diversität verlieren. Verschärfend kommt bei diesen Analysen hinzu, dass es sich „nur“ um die Selektivität innerhalb derer handelt, die in die Sekundarstufe eingetreten sind, die Selektivität der Hürde, überhaupt in die obere Sekundarstufe, kommt quasi „on top“ nochmals verschärfend hinzu.

Abbildung 4: Über-/Unterrepräsentation von Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache beim Eintritt in die Sekundarstufe II nach Schulformen 2020/21 (Statistik Austria-StatCube, Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 4: Über-/Unterrepräsentation von Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache beim Eintritt in die Sekundarstufe II nach Schulformen 2020/21 (Statistik Austria-StatCube, Berechnungen: IHS-Steiner)

Anmerkung: Über-/Unterrepräsentationen werden durch eine Division des Anteils in einer Schulform durch den Anteil im Durchschnitt aller Schulformen auf der 9. bzw. 10 Schulstufe (für die Berufsschulen) berechnet. Da sich Über-/Unterrepräsentationen auf einer Schulstufe zwischen zwei dichotomen Gruppen auf 0 summieren, resultiert der Sek-II Wert aus einem Vergleich des Anteils von Schüler*innen mit Migrationshintergrund auf der 8. mit jenem auf der 9. Schulstufe.

Lesebeispiel: Das Ausmaß von Überrepräsentation der Schüler*innen mit Migrationshintergrund in der Eintrittsstufe der Handelsschulen beträgt 146,4 %. Diese Überrepräsentation berechnet sich, indem der empirische Anteil von Schüler*innen mit Migrationshintergrund in den Handelsschulen (=68,4 % gerundet) durch den Anteil von Schüler*innen mit Migrationshintergrund auf der 9. Schulstufe (=27,8 %) dividiert wird, wodurch sich ein Wert von 2,464 ergibt.

Einmal in die obere Sekundarstufe eingetreten ist nicht gleichbedeutend damit, auch einen Abschluss der gewählten Schulform zu erlangen. Vielmehr beenden viele die Ausbildungslaufbahn vor einem Abschluss, wechseln die Schulform oder erleiden Laufbahnverluste. Die Anteile dieser Schüler*innen werden in der „Verlustrate“ zusammengefasst. Innerhalb von fünf Jahren beträgt die Verlustrate an AHS-Oberstufen 26,7 %, an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) 36 % und in berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) knapp 46 %. Wenn dieser Verlust auch nicht zwangsläufig bedeutet, dass ganze Bildungslaufbahnen abgebrochen werden, sind diese Berechnungsergebnisse doch Hinweise auf einen deutlichen Optimierungsbedarf und viele „leere Kilometer“ vor allen in den berufsbildenden Schulformen.

Quer über alle Schulformen sind Schüler vom Abbruch oder Laufbahnverlust stärker betroffen als Schülerinnen (Abbildung 5). Die Differenz zwischen den Geschlechtern beträgt dabei rund 5 bis 7 Prozentpunkte.

Abbildung 5: Verlustraten vom Eintritt 2015/16 in die Sek-II bis 2020/21 nach Schulformen und Geschlecht (Statistik Austria- StatCube, Grafik: IHS-Steiner)

Abbildung 5: Verlustraten vom Eintritt 2015/16 in die Sek-II bis 2020/21 nach Schulformen und Geschlecht (Statistik Austria- StatCube, Grafik: IHS-Steiner)

Diese Differenzen nach Geschlecht sind jedoch vergleichsweise gering, betrachtet man die Unterschiede zwischen Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache und deutschsprachigen Schüler*innen (Abbildung 6). Hier bewegen sich die Unterschiede je nach Schulform zwischen 12 (bei den BMS) und 21 Prozentpunkten (bei den BHS).

Abbildung 6: Verlustraten vom Eintritt 2015/16 in die Sek-II bis 2020/21 nach Schulformen und Umgangssprache (Statistik Austria- StatCube, Grafik: IHS-Steiner)

Abbildung 6: Verlustraten vom Eintritt 2015/16 in die Sek-II bis 2020/21 nach Schulformen und Umgangssprache (Statistik Austria- StatCube, Grafik: IHS-Steiner)

Vor allem die Selektivität in Form von Verlustraten nach Umgangssprache zeigt deutlich homogenisierende Wirkungen und einen Verlust an Diversität. Die an sich beim Eintritt schon deutlich unterrepräsentierten Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache weisen in AHS-Oberstufen Verlustraten von 41,6 %, in berufsbildenden höheren Schulen von 52,4 % und in berufsbildenden mittleren Schulen von 54,1 % auf, was dazu beiträgt, dass sich diese Gruppe von Schüler*innen im Laufe der Ausbildung nochmal überproportional verringert.

5 Selektive Auswirkungen des frühen Ausbildungsabbruchs

Eine Form des zuvor diskutierten Verlustes ist es, die Bildungslaufbahn gänzlich zu beenden und damit zu einem/r „Frühen Ausbildungsabbrecher/in“ (FABA) zu werden. Dies trifft auf rund 9 % der Beginner*innen einer Ausbildung auf der Sekundarstufe-II zu. Die Unterschiede nach Schulformen sind dabei beträchtlich und reichen von 6,9 % bei den BHS bis hin zu 15,5 % bei den BMS, wobei innerhalb der berufsbildenden mittleren Schulen in Abbildung 7 die Handelsschulen mit 24,8 % hervorstechen.

Abbildung 7: Anteil der Sek-II-Beginner*innen 2015/16, die innerhalb von 5 Jahren zu Frühen Ausbildungsabbrecher*innen werden nach Schulformen (Statistik Austria-StatCube/Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 7: Anteil der Sek-II-Beginner*innen 2015/16, die innerhalb von 5 Jahren zu Frühen Ausbildungsabbrecher*innen werden nach Schulformen (Statistik Austria-StatCube/Berechnungen: IHS-Steiner)

Frühe Ausbildungsabbrecher*innen sind per Definition Jugendliche im Alter von 15 bis 24 Jahren, die sich nicht mehr in Ausbildung befinden und keinen Abschluss vorweisen können, der über die Pflichtschule hinausreicht. Dieser Anteil liegt 2017 in Österreich bei 12,3 % und unterscheidet sich deutlich nach Geschlecht sowie deutlich nach Migrationshintergrund, beträgt für männliche Jugendliche 14 % und für Jugendliche, die in einem Drittstaat geboren worden sind, 33,4 % (Abbildung 8).

Abbildung 8: Anteil Früher Ausbildungsabbrecher*innen nach Geschlecht und Geburtsland 2017 (Statistik Austria - BibEr/Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 8: Anteil Früher Ausbildungsabbrecher*innen nach Geschlecht und Geburtsland 2017 (Statistik Austria - BibEr/Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 9: Entwicklung des Anteils Früher Ausbildungsabbrecher*innen von 2010 – 2017 nach Geschlecht und Geburtsland (Statistik Austria – BibEr/Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 9: Entwicklung des Anteils Früher Ausbildungsabbrecher*innen von 2010 – 2017 nach Geschlecht und Geburtsland (Statistik Austria – BibEr/Berechnungen: IHS-Steiner)

Die FABA-Anteile sind demnach stark sozial ungleich verteilt und diese Differenzen wachsen zudem weiter. So ist der Frühe-Abbrecher*innen-Anteil der Frauen, die insgesamt weniger betroffen sind, von 2010 bis 2017 um 1,5 %-Punkte gesunken und jener von Migrant*innen aus einem Drittland, die ohnehin deutlich stärker betroffen sind, um 2,2 %-Punkte gestiegen, womit sich insgesamt die soziale Schere noch weiter geöffnet hat.

An den Abbrecher*innen zeigt sich quasi das Kontrafaktum zur Selektivität des Eintritts in Ausbildungen. Sind beispielsweise Migrant*innen beim Eintritt in Ausbildungen auf der Sekundarstufe II unterrepräsentiert sind sie folgerichtig vom frühen Abbruch der Bildungslaufbahn stärker betroffen, womit die zweite Seite der Medaille steigender Homogenisierung und sinkender Diversität im Verlauf der Bildungshierarchie sichtbar wird.

6 Übertritt nach Abschluss in weitere Ausbildung bzw. Beschäftigung

Nach einem erfolgreichen Abschluss auf der oberen Sekundarstufe stellt sich in weiterer Folge die Frage, wem in welchem Ausmaß eine Integration entweder in weiterführende Ausbildung (beispielsweise auf Tertiärebene) oder Beschäftigung gelingt. Dabei sind in Tabelle 1 zunächst einmal große Unterschiede nach Schulformen zu erkennen.

Tabelle 1: Anteile in Ausbildung & Beschäftigung nach Geschlecht 18 Monate nach Bildungsabschluss 2017 (Statistik Austria, BibEr-Bildungsbezogenes Erwerbskarrierenmonitoring)

|

Anteil in Ausbildung |

Anteil in Beschäftigung |

Anteil integriert (Bildung/Beschäft.) |

relative Integrations-chance |

||

|

Lehre |

männlich |

4,6 % |

77,5 % |

82,1 % |

96,3 % |

|

weiblich |

5,1 % |

76,1 % |

81,2 % |

95,3 % |

|

|

BMS |

männlich |

40,1 % |

42,3 % |

82,4 % |

96,8 % |

|

weiblich |

38,5 % |

45,2 % |

83,7 % |

98,3 % |

|

|

AHS |

männlich |

76,0 % |

8,7 % |

84,7 % |

99,4 % |

|

weiblich |

83,8 % |

6,0 % |

89,8 % |

105,4 % |

|

|

BHS |

männlich |

39,8 % |

49,8 % |

89,7 % |

105,3 % |

|

weiblich |

44,0 % |

46,2 % |

90,3 % |

106,0 % |

|

|

Sek-II |

männlich |

27,8 % |

56,4 % |

84,2 % |

98,9 % |

|

weiblich |

39,3 % |

46,8 % |

86,1 % |

101,1 % |

|

|

gesamt |

33,6 % |

51,6 % |

85,2 % |

100,0 % |

|

Lesebeispiel zur relativen Integrationschance: Die relative Integrationschance männlicher Lehrabsolventen von 96,3 % berechnet sich, indem der Integrationsanteil dieser Gruppe (=82,1 %) durch den durchschnittlichen Integrationsanteil aller Absolvent*innen beider Geschlechter über alle Schulformen hinweg (=85,2 %) dividiert wird.

Während 18 Monate nach Abschluss einer Lehre rund 5 % der Absolvent*innen in Ausbildung verblieben sind, sind es im Anschluss an einen BMHS-Abschluss rund 40 % und in Folge eines AHS-Abschlusses rund 80 %. Im Umkehrschluss sind die Anteile in Beschäftigung der AHS-Absolvent*innen mit nur rund 7 % gering. Dem folgen die BMS mit einer Beschäftigungsintegration von rund 44 % und die BHS mit ca. 48 %. Am oberen Ende der Skala befinden sich die Absolvent*innen des dualen Systems mit einer Beschäftigungsintegration von knapp 77 %. Bildung und Beschäftigung zusammengerechnet liegen die BHS mit 90 % voran, gefolgt von den AHS mit rund 87 %. Dahinter sind die BMS mit rund 83 % und die Lehrabsolvent*innen mit knapp 82 % zu finden.

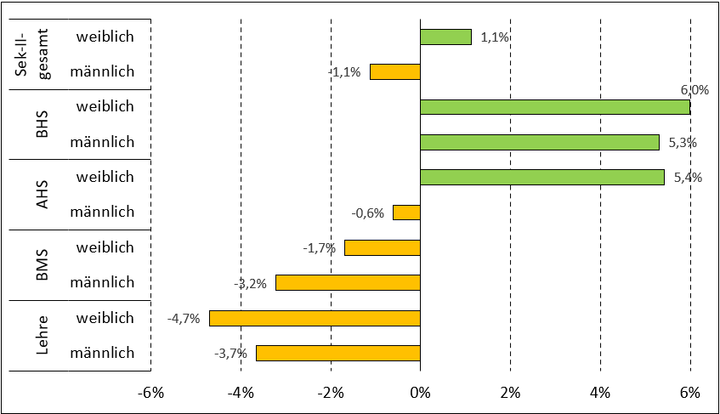

Für die gesamte Sekundarstufe II liegt der Integrationsanteil bei 85 %, wobei die Frauen mit 86 % die Männer mit 84 % übertreffen. Werden diese unterschiedlichen Anteile in relative Integrationschancen verglichen zu allen Ausbildungen der Sekundarstufe II (=100 %) umgerechnet, liegt die relative Integrationschance mit 95,3 % bei den weiblichen Lehrabsolventinnen am niedrigsten und bei den weiblichen BHS-Absolventinnen mit 106 % am höchsten. Wird von diesen Werten der relativen Integrationschancen die Differenz zum Durchschnitt der Sekundarstufe II (=100 %) gebildet, zeigt sich die in Abbildung 10 dargestellte Chancenverteilung nach Schulformen und Geschlecht.

Abbildung 10: Relative Integrationschance von Absolvent*innen 2017/18 in Ausbildung/Beschäftigung 18 Monate später nach Geschlecht (Statistik Austria – BibEr/Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 10: Relative Integrationschance von Absolvent*innen 2017/18 in Ausbildung/Beschäftigung 18 Monate später nach Geschlecht (Statistik Austria – BibEr/Berechnungen: IHS-Steiner)

Lesebeispiel: Wird von der relativen Integrationschance weiblicher Lehrabsolvent*innen, die bei 95,3 % liegt, die durchschnittliche Integrationschance aller, die definitionsgemäß 100 % beträgt, in Abzug gebracht, ergibt sich der in der Grafik ausgewiesene Wert von -4,7 %.

Obwohl es sich um kein Ergebnis mit Erkenntnisgewinn in Hinblick auf die Fragestellung nach Diversität handelt, sollte trotzdem nicht übersehen werden, dass im Vergleich der Schulformen die Integrationschancen im Anschluss an eine Lehr- und BMS-Ausbildung insgesamt geringer ausfallen als bei den beiden höheren Schulformen (AHS, BHS). Dieses Ergebnis ist zwar der Beschäftigung und Bildung umfassenden Definition von Integration geschuldet, rückt aber die im öffentlichen Diskurs oft so stark hervorgestrichene Beschäftigungsintegration von Berufsausbildungen in einen umfassenderen Kontext.

Werden die gleichen Analysen nunmehr differenziert nach Migrationshintergrund vorgenommen, sind die dabei zu Tage tretenden Ungleichheitsrelationen noch einmal deutlich verschärft. Die größten Integrationsunterschiede zwischen Absolvent*innen mit österreichischer Staatsbürgerschaft und jenen mit einer Drittstaats-Staatsbürgerschaft zeigen sich dabei nicht so sehr bei der Beschäftigungsintegration, sondern viel mehr bei der Bildungsintegration 18 Monate nach dem Bildungsabschluss. Während die Unterschiede der Beschäftigungsintegration nach Migrationshintergrund über die Schulformen hinweg nur maximal 4 %-Punkte betragen – dies ist beim dualen System der Fall – betragen sie bei der Ausbildungsintegration (im Fall der AHS) bis zu 12 %-Punkte. Hier befinden sich entsprechend der Angaben in Tabelle 2 von den Absolvent*innen mit österreichischer Staatsbürgerschaft 18 Monate später 81,6 % in Ausbildung, während es bei den Migrant*innen (nur) 69,6 % sind. Dementsprechend schwanken die insgesamten Integrationsanteile nach Staatsbürgerschaft unter den Absolvent*innen des dualen Systems um rund 5 %-Punkte, nach dem BHS-Abschluss um 6 %-Punkte, nach BMS-Abschluss um 7 %-Punkte und schließlich 18 Monate nach Abschluss eine AHS um 14 %-Punkte.

Tabelle 2: Anteile in Ausbildung & Beschäftigung 18 Monate nach Abschluss 2017 nach Staatsbürger*innenschaft (Statistik Austria, BibEr-Bildungsbezogenes Erwerbskarrierenmonitoring)

|

Anteil in Ausbildung |

Anteil in Beschäft. |

Anteil integriert (Bildung/Beschäft.) |

relative Integrations-chance |

||

|

Lehre |

AT |

5,0 % |

77,3 % |

82,3 % |

96,7 % |

|

nicht-AT |

3,3 % |

73,5 % |

76,8 % |

90,2 % |

|

|

BMS |

AT |

39,7 % |

44,3 % |

84,1 % |

98,7 % |

|

nicht-AT |

34,9 % |

41,2 % |

76,0 % |

89,3 % |

|

|

AHS |

AT |

81,6 % |

7,3 % |

88,9 % |

104,4 % |

|

nicht-AT |

69,6 % |

5,3 % |

74,9 % |

87,9 % |

|

|

BHS |

AT |

42,5 % |

47,9 % |

90,3 % |

106,1 % |

|

nicht-AT |

38,0 % |

46,7 % |

84,7 % |

99,5 % |

|

|

Sek-II |

AT |

34,4 % |

51,6 % |

86,0 % |

100,9 % |

|

nicht-AT |

25,5 % |

52,0 % |

77,6 % |

91,1 % |

|

|

gesamt |

33,6 % |

51,6 % |

85,2 % |

100,0 % |

|

Lesebeispiel zur relativen Integrationschance: Die relative Integrationschance von Lehrabsolvent*innen mit nicht-österreichischer Staatsbürger*innenschaft von 90,2 % berechnet sich, indem der Integrationsanteil dieser Gruppe (=76,8 %) durch den durchschnittlichen Integrationsanteil aller Absolvent*innen unabhängig von der Staatsbürger*innenschaft über alle Schulformen hinweg (=85,2 %) dividiert wird.

Nochmals deutlicher werden diese Unterschiede, wenn sie in Relation zum Durchschnitt auf der oberen Sekundarstufe (=100 %) gesetzt werden. So erkennt man in Abbildung 11, dass die relative Integrationschance nach Abschluss einer Lehre für Drittstaatsangehörige knapp 10 %-Punkte, nach Abschluss einer BMS knapp 11 %-Punkte und nach Abschluss einer AHS 12 %-Punkte unterdurchschnittlich ist, während sich im Fall der BHS der Integrationsnachteil auf einen halben Prozentpunkt reduziert. Demgegenüber ist die Integration österreichischer Staatsbürger*innen nach Abschluss einer AHS gut 4 %-Punkte und nach Abschluss einer BHS gut 6 %-Punkte über dem Durchschnitt der Sekundarstufe II.

Abbildung 11: Relative Integrationschance von Absolvent*innen 2017/18 in Ausbildung/Beschäftigung 18 Monate später nach Staatsbürgerschaft (Statistik Austria – BibEr/Berechnungen: IHS-Steiner)

Abbildung 11: Relative Integrationschance von Absolvent*innen 2017/18 in Ausbildung/Beschäftigung 18 Monate später nach Staatsbürgerschaft (Statistik Austria – BibEr/Berechnungen: IHS-Steiner)

Lesebeispiel: Wird von der relativen Integrationschance der Lehrabsolvent*innen mit nicht-österreichischer Staatsbürger*innenschaft, die bei 90,2 % liegt, die durchschnittliche Integrationschance aller, die definitionsgemäß 100 % beträgt, in Abzug gebracht, ergibt sich der in der Grafik ausgewiesene Wert von -9,8 %.

Nochmals deutlicher werden diese Unterschiede, wenn sie in Relation zum Durchschnitt auf der oberen Sekundarstufe (=100 %) gesetzt werden. So erkennt man in Abbildung 11, dass die relative Integrationschance nach Abschluss einer Lehre für Drittstaatsangehörige knapp 10 %-Punkte, nach Abschluss einer BMS knapp 11 %-Punkte und nach Abschluss einer AHS 12 %-Punkte unterdurchschnittlich ist, während sich im Fall der BHS der Integrationsnachteil auf einen halben Prozentpunkt reduziert. Demgegenüber ist die Integration österreichischer Staatsbürger*innen nach Abschluss einer AHS gut 4 %-Punkte und nach Abschluss einer BHS gut 6 %-Punkte über dem Durchschnitt der Sekundarstufe II.

Die oftmals beobachtete Selektivität im Voranschreiten von Bildungslaufbahnen (Eintritt in und Verluste während der Ausbildung in der oberen Sekundarstufe) setzt sich demnach auch beim Übergang nach der Sekundarstufe II fort und führt zu einer weiteren Homogenisierung bzw. reduzierten Diversität in der Kohorte.

Interessant an diesen Analysen ist jedoch auch die Verteilung der Integrationschancen differenziert nach Schulformen. Dabei zeigt sich, dass Absolvent*innen des dualen Systems die geringsten Integrationsanteile aufweisen, wenn die Integration in Bildung und Beschäftigung zugleich betrachtet werden. Freilich sind die Integrationsanteile in Beschäftigung im Anschluss an einen Lehr-Abschluss mit rund 77 % die mit Abstand höchsten aller Schulformen. Gleichzeitig ist jedoch die Integration in Ausbildung mit weniger als 5 % die mit Abstand geringste, sodass daraus in Summe das mit 82 % Gesamtintegration unterdurchschnittliche Ergebnis für die Lehre resultiert. Am anderen Ende der Skala befinden sich – wie gesagt – die BHS mit einem Integrationsanteil von 90 %.

7 Soziale Reproduktion von Ausbildung und Abschluss

Eine Diversitätsdimension über die bislang diskutierten von Geschlecht und Migrationshintergrund hinaus ist die soziale Herkunft, im gegenständlichen Fall operationalisiert über den Bildungshintergrund in der Herkunftsfamilie.

Der Schulbesuch von Kindern bzw. die von ihnen erlangten Abschlüsse in Abhängigkeit von der Elternbildung werden in Österreich nicht standardmäßig erhoben. Einzelne Erhebungen finden sich im Rahmen des EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions). Darüber hinaus sind – wie im gegenständlichen Fall – Rekonstruktionen dieser Informationen beispielsweise im Kontext des Mikrozensus bzw. Labor Force Survey (LFS) erforderlich. Eine derartige Rekonstruktion bildet die Grundlage für die folgenden Analysen. Berechnungsgrundlage bildet die Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen im LFS. Die Eltern-Kind-Beziehungen wurden innerhalb des Datensatzes (LFS bzw. Mikrozensus) nachträglich über die Verwendung bestimmter Identifikatoren vorgenommen und war aufgrund des Umstandes, dass es sich um eine Haushaltsstichprobe handelt, nur für jene Jugendlichen möglich, die sich mit ihren Eltern noch im gemeinsamen Haushalt befinden. Aus diesem Grund fließen in die Betrachtung nur rund 80 % der Kohorte ein und sind Verzerrungen, die auftreten, wenn Kinder in Abhängigkeit vom Bildungsniveau der Eltern den gemeinsamen Haushalt zu unterschiedlichen Zeitpunkten verlassen, nicht auszuschließen. Da die betrachtete Gruppe aber primär aus Jugendlichen besteht, die sich in einer Sekundarstufe II-Ausbildung befinden, dürfte diese Unschärfe relativ gering sein. Wenn in weiterer Folge von Elternbildung gesprochen wird, dann wurde diese definitionsgemäß vom höher gebildeten Elternteil bestimmt.

Entsprechend der Angaben in Tabelle 3 haben nur 3,3 % der Bachelor-/Masterstudent*innen sowie knapp 6 % der Schüler*innen in der AHS-Oberstufe Eltern, die maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen. In der BMS trifft dies auf gut 13 % der Schüler*innen zu, im Durchschnitt sind es 11,5 %. Am anderen Ende der Bildungshierarchie verhält es sich fast gegengleich: 16 % der Lehrlinge haben Eltern mit einer Postsekundär-, Tertiär- oder Meisterausbildung, im Fall der Student*innen sind es 48 %, die aus hochgebildeten Elternhaushalten stammen. Kurzum: die Kinder höhergebildeter Eltern sind in höheren Schulen überrepräsentiert und die Kinder von Eltern mit niedrigerem Bildungsniveau in niedrigeren Schul-/Ausbildungsformen.

Tabelle 3: Schulbesuch nach Schulformen in Abhängigkeit von der Elternbildung

(Statistik Austria, Mikrozensus 2018)

|

Bildung der Eltern |

||||||

|

Pflicht-schule |

Berufs-bildung |

Matura/ Kolleg |

Tertiär/ Meister/ Post-Sek |

Summe |

n |

|

|

ohne lfd. Ausbildung |

16,1 % |

50,0 % |

15,4 % |

18,5 % |

100 % |

261.402 |

|

Lehre |

12,6 % |

58,6 % |

12,7 % |

16,1 % |

100 % |

98.296 |

|

BMS |

13,2 % |

48,6 % |

16,6 % |

21,6 % |

100 % |

31.731 |

|

AHS-Oberstufe |

5,9 % |

22,2 % |

23,8 % |

48,1 % |

100 % |

88.050 |

|

BHS |

9,9 % |

36,2 % |

24,0 % |

29,8 % |

100 % |

119.286 |

|

BA/MA-Studium |

3,3 % |

24,1 % |

24,6 % |

48,0 % |

100 % |

114.176 |

|

Alle |

11,5 % |

41,5 % |

19,0 % |

28,1 % |

100 % |

757.851 |

Das in Abbildung 12 dargestellte Ausmaß an Über-/Unterrepräsentation von Schüler*innen in Schulformen abhängig vom Bildungsniveau der Eltern berechnet sich relativ zum Durchschnitt aller betrachteten Ausbildungen. Demnach sind in der Lehre die Kinder hochgebildeter Eltern um fast 43 % unterrepräsentiert, dafür in AHS-Oberstufen sowie beim Studium um rund 71 % überrepräsentiert. Im Umkehrschluss sind Kinder von Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss unter der Gruppe Jugendlicher ohne Ausbildung um fast 41 % über- aber bei den BA/MA-Student*innen um 71 % unterrepräsentiert. Insgesamt am sozial selektivsten erweisen sich die AHS-Oberstufen sowie das Studium, vergleichsweise weniger die Berufsbildung. Allen voran die BHS zeichnen sich durch relative soziale Ausgewogenheit gemessen am Bildungshintergrund der Eltern aus.

Dieses im Falle der BHS – zumal es sich um eine höhere Schulform handelt – für den Beibehalt von Diversität erfreuliche Ergebnis ändert jedoch wenig an der in diesen Analysen deutlich sichtbaren Selektivität, die daraufhin wirkt, sowohl in niedrigeren als auch in höheren Schulformen Homogenität in Abhängigkeit vom Bildungshintergrund der Eltern zu erzeugen und damit Diversität zu reduzieren.

Abbildung 12: Über- und Unterrepräsentation von Schüler*innen nach Elternbildung im Vergleich von Ausbildungsformen (Statistik Austria-MZ-2018/Berechnungen: Steiner: IHS/n= 757.85)

Abbildung 12: Über- und Unterrepräsentation von Schüler*innen nach Elternbildung im Vergleich von Ausbildungsformen (Statistik Austria-MZ-2018/Berechnungen: Steiner: IHS/n= 757.85)

Lesebeispiel: Wird der 3,3%ige Anteil von BA/MA-Student*innen, deren Eltern maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen, durch den durchschnittlichen Anteil von „Kindern“, deren Eltern maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen, welche bei 11,5 % liegt, dividiert, dann ergibt sich ein Wert von 0,286, der gerundet eine 29 % Chance auf Ausbildung in diesem Bildungsniveau zum Ausdruck bringt und in der Differenz zu 100 % die in der Grafik ausgewiesenen 71 % Unterrepräsentation dieses Herkunftsmilieus auf dieser Bildungsebene repräsentiert.

Verändert man die Perspektive leicht vom Besuch einer Ausbildung hin zum Abschluss dieser lässt sich die „Vererbung“ von Bildung direkt und im Vergleich von verschiedenen Kohorten der zeitliche Verlauf dieser Vererbung beobachten. Als Datengrundlage dafür kann der EU-SILC aus dem Jahr 2015 herangezogen werden, wobei die Analyseergebnisse in Abbildung 13 dargestellt werden. Dabei zeigt sich, dass die Berufsbildung (gemeint in diesem Fall sind die Lehre sowie BMS) mit rund 60 % die stärkste Reproduktionsrate aufweist, was bedeutet, dass sich die höchsten Abschlüsse zwischen Eltern und Kindern gleichen. Dieses Ergebnis liegt sogar leicht über dem der Tertiärausbildung mit einer Reproduktionsrate von 58 %. Die geringste Vererbung mit „nur“ rund einem Drittel weist das Bildungsniveau der Matura auf, wobei AHS und BHS hier zusammengefasst sind. Interessant ist auch die Entwicklung beim Pflichtschulniveau, weil hier zunächst ein starker Rückgang des Ausmaßes der Vererbung festzustellen ist, der von 52 % bei den 65+-Jährigen auf 30 % bei den 45- bis 64-Jährigen jeweils in Relation zu ihren Eltern gesunken ist. Unter den 30- bis 44-Jährigen ist demgegenüber wieder ein Anstieg des Vererbungsausmaßes auf 35 % zu beobachten, was gleichbedeutend damit ist, dass in letzter Zeit die Vererbung der Bildungsarmut wieder deutlich ansteigt.

Nach einem Anstieg der Diversität (in den oberen Bildungsformen) folgt nunmehr also wieder eine Phase verstärkter Homogenisierung, insofern Kindern mit bildungsferner Herkunft weniger häufig der Aufstieg gelingt. Bei anderen Bildungsniveaus (beispielsweise der Tertiärbildung) war dieser diversitätsfreundliche Zwischentrend ohnehin auch zwischenzeitlich nur bedingt zu beobachten.

Abbildung 13: Ausmaß der Reproduktion von Bildungsabschlüssen zwischen Eltern und ihren Kindern (Statistik Austria-EU-SILC/Berechnungen: IHS-Steiner/n= 5.618.792 (gewichtet))

Abbildung 13: Ausmaß der Reproduktion von Bildungsabschlüssen zwischen Eltern und ihren Kindern (Statistik Austria-EU-SILC/Berechnungen: IHS-Steiner/n= 5.618.792 (gewichtet))

8 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Eine bereits nach Geschlecht und Migrationshintergrund selektierte Gruppe erlangt die Eintrittsberechtigung in die Sekundarstufe II. Beim Eintritt in die obere Sekundarstufe findet dann v. a. eine Selektion nach Migrationshintergrund und Elternbildung statt. Darüber hinaus zeigt sich ein nach Geschlecht, Migrationshintergrund und Elternbildung sehr ungleiches Wahlverhalten von Schulformen: Technische Ausbildungen sind überdurchschnittlich männlich und durch Schüler*innen ohne Migrationshintergrund bestimmt, HAK/HAS eher migrantisch und weiblich dominiert. Die AHS werden demgegenüber von weiblichen Jugendlichen und Kindern hochgebildeter Eltern bevorzugt. Die im Laufe der Sekundarstufe II-Ausbildung auftretenden Verlustraten und Abbrüche sind v. a. in der Berufsbildung hoch und treffen junge Männer sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich stark. Darüber hinaus steigt die sozial selektive Zusammensetzung der Abbrecher*innen (FABA) im Zeitverlauf weiter an, die soziale Schere geht demnach auseinander. Die anschließende Ausbildungs-/Erwerbsintegration nach dem Abschluss der Sekundarstufe II gestaltet sich vom Ausmaß her für Absolvent*innen der Lehre und der BMS unterdurchschnittlich, sie gelingt den Frauen etwas besser, den Jugendlichen mit Migrationshintergrund aber deutlich schlechter. Insgesamt wird so die im österreichischen Bildungssystem steigende Heterogenität stark homogenisiert, indem eine Segregation nach Geschlecht und eine massive Selektion nach Migrationshintergrund und Bildungsherkunft stattfindet. Dieser Befund für Österreich ist dabei kein einzigartiger, sondern drückt sich auch in der bundesdeutschen Debatte auf ähnliche Weise aus, wie zu Beginn dieses Beitrags dargestellt worden ist. Eine Limitation dieser Schlussfolgerung liegt jedoch darin, dass sie sich nur auf beobachtete Diversitäts-Dimensionen bezieht und nicht präjudizieren kann, dass Diversität im Bildungssystem nicht zugleich in Hinblick auf viele andere Dimensionen deutlich gestiegen ist.

An dieser Stelle ist abschließend, aber auch kritisch zu hinterfragen, ob Diversität im Bildungssystem einen erstrebenswerten Zielzustand darstellt und Selektivität sowie Homogenisierung soweit möglich hintenan gehalten werden sollte. Die Antwort auf diese Frage ist zumindest auf zwei Ebenen differenziert zu geben.

Eine Ebene ist jene der Pädagogik und Didaktik. Auf dieser Ebene sollte der Bedarf der Individuen, um einen bestmöglichen Lernfortschritt zu erzielen, das ausschlaggebende Kriterium darstellen. Die pädagogisch-didaktischen Strategien dafür können darin liegen, Vielfalt zu wahren:

„Formen der inneren Differenzierung von Unterricht und Lerngruppen bilden (…) einen Rahmen dafür, die Vielfalt zu wahren und ihr mit gezielten Förderstrategien gerecht zu werden.” (Euler/Severing 2020, 13).

Es sind jedoch auch Lernsettings denkbar, in denen Benachteiligte dann die größten Fortschritte erzielen, wenn in homogenen Gruppen ihre gemeinsamen Schwächen adressiert und Stärken gefördert werden können, ohne einem Selektions- und Wettbewerbsdruck zu unterliegen.

Anders stellt sich die Frage jedoch auf makrostruktureller Ebene, denn hier erfolgt Selektion gerade auf Ebene der Bildung alles andere als neutral. Es ist auf dieser Ebene eben nicht einerlei, welche Schulformen besucht worden sind, ob nun alle unter Wahrung größtmöglicher Diversität die gleichen Ausbildungen gemeinsam absolviert oder sie sich in unterschiedlichen im Inneren homogenen Ausbildungen befunden haben. Die Frage der Diversität oder Homogenität des Bildungssystems ist deshalb nicht unerheblich, weil mit den besuchten und abgeschlossenen Schulformen hochgradig unterschiedliche Entwicklungs- und Lebenschancen verbunden sind. Allein die Betrachtung von Arbeitslosigkeitsrisiken oder Einkommenschancen in Abhängigkeit von erlangten Bildungsniveaus bringt ein eindeutiges Ergebnis ans Licht (vgl. Steiner 2019). Homogenisierung und Selektion im Bildungssystem tragen zur Reproduktion sozialer Ungleichheit bei (vgl. Bourdieu/Passeron 1971) und Strategien, um Diversität aufrechtzuerhalten, erscheinen als Maßnahmen die Chancengerechtigkeit zu erhöhen. Eine positive Wirkung steigender Diversität (bzw. im Umkehrschluss verringerter Selektivität) ist jedoch auf vielen Ebenen zu erwarten: auf einer humanistischen Ebene durch gestiegene Inklusion, auf einer sozialen Ebene durch gestärkten gesellschaftlichen Zusammenhalt und last but not least auf einer ökonomischen Ebene durch die Hebung von Potentialen und Ressourcen.

Literatur

Albrecht, G./Ernst, H./Westhoff, G./Zauritz, M. (2014): Bildungskonzepte für heterogene Gruppen – Anregungen zum Umgang mit Vielfalt und Heterogenität in der beruflichen Bildung. Bonn.

Bourdieu, P./Passeron, J.-C. (1971): Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs. Stuttgart.

Dahrendorf, R. (1966): Bildung ist Bürgerrecht. Hamburg.

Euler, D./Severing E. (2020): Heterogenität in der Berufsbildung – Vielfalt gestalten. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Gütersloh.

Geißler, R. (2005): Die Metamorphose der Arbeitertochter zum Migrantensohn. Zum Wandel der Chancenstruktur im Bildungssystem nach Schicht, Geschlecht, Ethnie und deren Verknüpfungen. In: Berger, P./Kahlert, H. (Hrsg.): Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen blockiert. Weinheim und München, 71-100.

Jablonka, P. (2016): Veränderungen in der Berufsbildung unter dem Gesichtspunkt von Heterogenität – Ergebnisse einer Befragung von Ausbildungsbetrieben und Bildungsdienstleistern. In: Westhoff, G./Ernst, H. (Hrsg.): Heterogenität und Vielfalt in der beruflichen Bildung – Konzepte, Handlungsansätze und Instrumente aus der Modellversuchsforschung. Bielefeld, 65-82.

Spiewak, M. (2011). Keine Angst vor Vielfalt. Interview mit Andreas Helmke. Die Zeit Nr. 51 v. 15.12.2011.

Statistik Austria (2021): Bildung in Zahlen 2019/20, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2020): Bildung in Zahlen 2018/19, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2019): Bildung in Zahlen 2017/18, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2018): Bildung in Zahlen 2016/17, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2017): Bildung in Zahlen 2015/16, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2016): Bildung in Zahlen 2014/15, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2015): Bildung in Zahlen 2013/14, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2014): Bildung in Zahlen 2012/13, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2013): Bildung in Zahlen 2011/12, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2012): Bildung in Zahlen 2010/11, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2011): Bildung in Zahlen 2009/10, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2010): Bildung in Zahlen 2008/09, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2009): Bildung in Zahlen 2007/08, Tabellenband. Wien.

Statistik Austria (2008): Bildung in Zahlen 2006/07, Tabellenband. Wien.

Steiner, M. (2019): Von der Chancengleichheit zur Ausgrenzung: Ein sozialer Fortschritt durch Bildung? Eine theoretische und empirische Aufarbeitung. Internationale Hochschulschriften, Band 667. Münster/New York.

Westhoff, G. (2016): Das Handlungskonzept des Modellversuchsprogramms – Förderung der Individualität in Vielfalt und Gemeinsamkeit. In: Westhoff, G./Ernst, H. (Hrsg.): Heterogenität und Vielfalt in der beruflichen Bildung – Konzepte, Handlungsansätze und Instrumente aus der Modellversuchsforschung. Bielefeld, 11-26.

Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH), Gesellschaft zur Förderung von Berufsbildungsforschung und Qualifizierung (GEBIFO), Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ) (2009): Gutachten „Bildungskonzepte für heterogene Gruppen – Situationsanalyse und Handlungsbedarf“ im Auftrag des BMBF/BIBB, unveröffentlichtes Manuskript.

Zitieren des Beitrags

Steiner, M. (2023): Wie im Bildungsverlauf aus Diversität Homogenität wird und welche Rolle dabei der Berufsbildung zukommt. In: bwp@ Spezial PH-AT2: Diversität in der Berufsbildung in Österreich, Deutschland und der Schweiz – Perspektiven aus Forschung, Entwicklung und Bildungspraxis, hrsg. v. Albert, S./Heinrichs, K./Hotarek, I./Zenz, S., 1-22. Online: https://www.bwpat.de/spezial-ph-at2/steiner_bwpat-ph-at2.pdf (19.04.2023).