Ausgabe 29

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Formate

F Forschungsbeiträge

D Diskussionsbeiträge

B Berichte & Reflexionen

P Aus der Praxis

bwp@ 29 - Dezember 2015

Beruf

Hrsg.: , &

Die Bedeutung des Berufs für die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt bei Personen mit chronischer Krankheit.

Der Beruf bzw. das Berufszertifikat gilt in Deutschland nach wie vor als wichtigste Voraussetzung für den individuellen Zugang zum Arbeitsmarkt. Exemplarisch zeigt sich dies bei der Beurteilung beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen durch RehabilitandInnen, die infolge einer bleibenden gesundheitlichen Beeinträchtigung/Behinderung einen zweiten Berufsabschluss mit dem Ziel einer Rückkehr in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis erwerben. Eine systematische und fallvergleichende Analyse der (doppelten) Qualifikation kanneinen neuen Blickwinkel auf die Bedeutung des Berufs in diskontinuierlichen Erwerbsverläufen eröffnen.

Im Folgenden werden verschiedene Bedeutungshorizonte des Berufs beim Return-to-Work und bei der damit einhergehenden (beruf-)biographischen (Re-)Strukturierung an zwei kontrastierenden Fallbeispielen diskutiert. Insbesondere der krankheitsbedingte Verlust der früheren Berufstätigkeit, die Spannung zwischen altem und neuem Beruf sowie der Bedeutungswandel des Berufs im (erzwungenen) Umbruch verdeutlichen unterschiedliche Dimensionen des beruflichen Identitätsbezugs in der Lebensplanung und -gestaltung. Die Daten stammen aus einer Mixed-Method-Studie zu Return-to-Work-Prozessen von RehabilitandenInnen, die eine 2-jährige Umschulung in Berufsförderungswerken oder bei Freien Trägern absolviert haben. Der Beitrag konzentriert sich auf die Rekonstruktion der Verlaufsprofile bei der Rückkehr ins Beschäftigungssystem, die biographischen, umschulungsspezifischen und strukturellen Bedingungen, auf fördernde und hemmende Handlungsmuster und Rahmenbedingungen sowie die individuelle Bedeutung des Berufs im Spannungsfeld zwischen Krankheit, Arbeit und Familie.

The significance of occupations for chronically ill people returning to work

In Germany, occupations or vocational certificates are still regarded as the most important requirement for an individual to gain access to the labour market. This becomes evident, for example, in the assessment of vocational training schemes undergone by people with disabilities who, as a result of a permanent health impairment/disability, acquire a second professional qualification in order to (successfully) return to work in jobs that require social insurance contributions to be paid. A systematic and comparative analysis of (double) qualification not only clarifies the (inter)individual significance of occupations for returning to work again, but also allows current discussions on the "erosion of the occupation principle" to be seen from a new angle.

Various horizons of the meaning of the word occupation when it comes to returning to work and the (occupational) biographical (re)structuring process that is associated with this step are discussed here, with two contrasting cases being used as examples. In particular the loss of a previous job as a result of illness, friction between the old and the new occupation and the change in the significance of the occupation that accompanies the (forced) radical change highlight various dimensions of occupational identity in the way people plan and live their lives. The data originates from a mixed-method study on the return-to-work processes of people with disabilities who have completed 2-year retraining schemes at vocational retraining centres or with private agencies. The article focuses on reconstructing the profiles they developed during their return to the employment system, on relevant biographic, retraining-specific and structural conditions, on supporting and inhibiting action patterns and circumstances, and on the significance of occupations for the individuals in the conflict between illness, work and family.

1 Einleitung

Die arbeitsteilig organisierte und lohnabhängige Erwerbsarbeit ist Teil des vergesellschafteten Alltagslebens und trägt zur Reproduktion gesellschaftlicher Zusammenhänge bei (vgl. Peter 1997, 29). Sie ist Voraussetzung der Existenzsicherung des weitaus größten Teils der Bevölkerung und beinhaltet das Versprechen als auch die Chance zum sozialen Aufstieg durch individuelle Leistungen in einer sich an Leistungsnormen orientierenden Gesellschaft; darüber hinaus vermittelt sie Selbstbewusstsein, Kompetenzerleben und Anerkennung durch andere und ist Teil sinnstiftender Identitätsbildung (vgl. Kardorff/Ohlbrecht 2015, 73).

In der deutschen „Berufsgesellschaft“ (Baethge 2004, 337) übernimmt die Beruflichkeit die Funktion der Teilhabe an und des Zugangs zu qualifizierter Arbeit und ist konstitutives Element der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. „Dabei wird unter ‚Berufʻ ein an gesellschaftlich legitimierten Wissens- und Qualifikationsstandards bezogenes Muster von Arbeitsfähigkeiten (Arbeitskraftmuster) verstanden, das durch eine rollen-typische Kombination von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten gekennzeichnet und an der Erwartung orientiert ist, Erwerbschancen wahrnehmen zu können.“ (Kutscha 2008, 2). Der Beruf dient dabei nicht nur der Allokation von Arbeitskraft, sondern bildet auch ein kulturelles Orientierungsmuster zur biografischen Verortung im gesamtgesellschaftlichen Gefüge.

Über die gesellschaftlich institutionalisierte Berufsförmigkeit der Teilhabe am Arbeitsleben – und darüber an Gesellschaft im Allgemeinen – wird der Beruf zu einem Identifikationsmerkmal; zu einem institutionalisiertem Scharnier zwischen Subjektkonstitution und Gesellschaft (vgl. Unger 2007, 1). Der Beruf und vor allem die berufliche Identität dient über die Selbstthematisierung (vgl. Schreiber 2014, 211) und Selbsttypisierung (Straus/Höfer 1997, 281) der Verortung und Positionierung des Selbst im gesamtgesellschaftlichen Kontext, wie auch innerhalb von Familie, sozialem Netzwerk, in betrieblichen Hierarchien oder auf (regionalen) Arbeitsmärkten. Auch wenn die berufliche Identität nur eine Teilidentität (Keupp 1997, 34) darstellt, ist sie dennoch über die Identifikations-, Präsentations- und Typisierungsfunktionen und den kanonisch hohen Stellenwert von Beruf für die eigene Identitätskonstruktion zentral.

Dem Beruf und der beruflichen Identität kommt dementsprechend eine wesentliche Orientierungs- und Planungsfunktion in der Konstruktion der eigenen Biographie zu. Der Beruf gilt als „Entwicklungsschablone“ (Schnell 2012, 17); er ist ein wichtiges Medium der persönlichen Sinnrealisation, Daseinsdeutung und der Verwirklichung biographischer Intentionen und Interessen (vgl. Schreiber 2014, 46) und wird als Medium individueller Sinnstiftung durch die ideelle und tatsächliche Erzeugung eines sozialen und biografischen Kontinuums in der Arbeitswelt erlebt (vgl. Müller/Wilke 2008, 379). Wie gehen aber Menschen damit um, wenn das Konstrukt der beruflichen Identität durch wiederholte oder langandauernde Brüche wie etwa eine schwere Krankheit infrage gestellt wird? Welche Strategien verfolgen sie, damit Selbstbild und Außenpräsentation einer kontinuierlichen Identitätsentwicklung und Lebensführung aufrechterhalten bleiben? Bolder et al. (vgl. 2012, 11) verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass es vor allem auf die Anschlussfähigkeit nach biografischen Brüchen ankommt, um die berufliche Kontinuität in der eigenen Lebensgeschichte aufrechterhalten zu können. Huisinga und Schreiber erklären, dass der Beruf als biographisches Konstrukt wandlungsfähig ist und die Kontinuität durch Umformung und Umformulierung trotz erlebter Brüche gesichert werden kann (vgl. Huisinga 2015, 87; Schreiber 2014, 266). Frosch (vgl. 2010, 4) zeigt darüber hinaus, dass ein beruflicher Bruch als kritisches Lebensereignis durchaus zu einer Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzerweiterung beitragen kann und das dies von den Betroffenen vielfach auch so erlebt wird.

Der Blick auf die berufsbiographischen Entwicklungsgeschichten von TeilnehmerInnen der beruflichen Rehabilitation (2-jährige Vollzeitmaßnahme) eröffnet eine neue Perspektive auf den Umgang mit diskontinuierlichen Berufsverläufen, weil hier deutlich wird, wie unter den modernen Bedingungen und im Kontext der besonderen Konstellation krankheitsbedingt erzwungener beruflicher Neuorientierung bei der Rückkehr in Arbeit das Thema berufliche Identität im biographischen Kontext reflektiert wird und wie stark das Konzept „Beruf“ darin mental verankert ist. In den Biographien der RehabilitandInnen spiegeln sich Prozesse des Aufbaus einer beruflichen Identität im Sinne einer beruflichen „Normalbiographie“, die krankheitsbedingte Unterbrechung und den dadurch erzwungenen Verlust der Berufstätigkeit, sowie die (Wieder-)Herstellung eines geregelten Lebens mit und über einen Beruf wider. Exemplarisch zeigen sich an den von uns untersuchten diskontinuierlichen Erwerbsbiographien charakteristische Muster der individuellen Bearbeitung dieser Erfahrungen, die häufig als erzwungene und leidvolle Anpassungsleistungen erlebt werden (vgl. Corsten 2004, 55).

2 Berufliche Rehabilitation

Umschulungen sind ein auf den Erwerb eines neuen Fachzertifikats ausgerichteter Teil der beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen wie sie allgemein im SGB IX, SGB VI, SGB VII und im SGB III als Leistungsanspruch normiert sind und durch Einrichtungen der Rehabilitation wie Berufsförderungswerke oder Freie Bildungsträger zu Lasten der zuständigen Kostenträger (DRV, BA oder DGUV) erbracht werden (vgl. § 35 SGB IX).

Die Deutsche Rentenversicherung, die mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen den Großteil der Kostenträgerschaft für Umschulungsmaßnahmen übernimmt, wendete im Jahr 2013 ein Budget von rund 1,2 Mrd. € für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) auf; für die medizinische Rehabilitation wurden hingegen rund 4,3 Mrd. € aufgewandt (vgl. Deutsche Rentenversicherung 2014, 7). Die Leistungen zur beruflichen Bildung – zu denen Umschulungen gehören – bilden nach den Leistungen zur Erhaltung sowie Erlangung eines Arbeitsplatzes den zweitgrößten Kostenfaktor der LTA (vgl. ebenda, 45). Im Bereich der geförderten beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen kommt eine Vollqualifikation (Erlernen eines neuen Berufs mit IHK-Abschluss) bislang (noch) weit häufiger zum Einsatz als eine Anpassungsqualifizierung (vgl. Bethge/Streibelt 2015, 64).

Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kann Berufliche Bildung „[...] die dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben nicht garantieren; sie ist dennoch unverzichtbar, da behinderte Menschen nur bei möglichst guter beruflicher Qualifizierung den Wettbewerb mit nicht behinderten Menschen im Arbeitsleben bestehen können […]“ (BMAS 2009, 545). Mit der formalen Qualifikation (IHK-Abschluss) durch eine Vollqualifizierung werden neue Zugangswege für RehabilitandInnen eröffnet und die Chancen durch ein möglichst großes, dem Krankheitsbild angepasstes, Qualifikationsspektrum erhöht; gerade für Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen/chronifizierten Erkrankungen wird dies als eine wichtige Voraussetzung für ein gleichwertiges Miteinander in der Gesellschaft gesehen (vgl. Rauch 2005, 25). In Form von zusätzlichem institutionalisiertem Kulturkapital (vgl. Bourdieu 1992, 61ff.) soll die (doppelte) formale Qualifikation die Chancen der RehabilitandInnen verbessern, damit sie trotz ihrer Beeinträchtigung (wieder) arbeiten können; Schmidt (2015, 410) interpretiert dies als Neutralisierung von Behinderung.

Der Fokus auf Vollzeitqualifikationen ist in den letzten Jahren geringer geworden. Das liegt im Wesentlichen an (meist kurzfristigen) rehabilitationsökonomischen Überlegungen der Kostenträger. So berichtet etwa Schmidt, dass bei Fachkräften der Rehabilitationsträger ein Grundmisstrauen gegenüber der kostenintensiven Vollqualifizierung vorhanden ist (vgl. ebenda, 410). Bethge und Streibelt untersuchten die Reintegrationsergebnisse der Vollqualifikation gegenüber der Teilqualifikation unter Outcome-Gesichtspunkten und sehen sowohl den komparativen Inklusionsvorteil der Vollqualifizierung als auch ihren komparativen Einkommensvorteil gegenüber Teilqualifikationen zumindest für die ersten beiden Jahre nach der Maßnahme als eher marginal an, während die Kosten für Vollzeitmaßnahmen deutlich höher liegen (vgl. Bethge/Streibelt 2015). Die für die TeilnehmerInnen bedeutsame sinn- und identitätsstiftende Funktion des (neu) erlernten Berufs tritt bei ihrer Untersuchung in den Hintergrund. Weiterhin hat der Prozess der Modularisierung und der Lernfeldorientierung (vgl. Huisinga 2015, 100-109) der Curricula in den Berufsförderungswerken bereits eingesetzt und auch bei den Kostenträgern, vor allem der BA, wird zunehmend auf kürzere Anpassungsqualifizierungen gesetzt – nicht zuletzt weil hier systembedingt, die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt stärker im Vordergrund steht als die Qualität der Beschäftigung und die nachhaltige Entwicklungsperspektive auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Rauch et al. 2008, 5).

Wie stellen sich aber für RehabilitandInnen die hier theoretisch dargestellten Aspekte in ihrer subjektiven Perspektive bezogen auf ihre (Berufs-)Biographie nach Abschluss der beruflichen Rehabilitation dar, der zumeist eine medizinische Rehabilitation und eine oft lange Leidensgeschichte vorangegangen ist?

3 Verlaufskarrieren von RehabilitandInnen nach beruflicher Neuqualifizierung

Anknüpfend an die Befunde der Vorläuferstudie „Abbrüche beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen in der Rehabilitation“ (vgl. Meschnig/Bartel/Kardorff 2015) geht es im aktuell laufenden Projekt „Wege von der beruflichen Qualifizierungsmaßnahme in das Beschäftigungssystem“ (gefördert durch die DRV Bund) um die Klärung, ob, auf welche Weise und in welchem Ausmaß die ermittelten Einflussgrößen und Rahmenbedingungen sich auf die unterschiedlichen Entscheidungen, Strategien und Perspektiven bei der Rückkehr der TeilnehmerInnen in Beschäftigung auswirken.

Im Unterschied zu einer administrativen Verlaufsstatistik, die die formale Beendigung einer Maßnahme (Erfolg/Abbruch) und die punktuelle Integration in das Beschäftigungssystem (beschäftigt/nicht beschäftigt) für die Kostenträger dokumentiert, liegt der Fokus auf den vielfältigen und individuellen Wegen ehemaliger MaßnahmeteilnehmerInnen in den Arbeitsmarkt und die dafür günstig bewerteten Ereignisse („Gelingensbedingungen“), sowie auf den spezifischen Gründen für eine fortbestehende oder erneute Erwerbslosigkeit, eine Rückkehr an den vorherigen Arbeitsplatz, in eine nicht-ausbildungsadäquate und/oder eine im Niedriglohnsektor angesiedelte Beschäftigung bzw. für einen Antrag auf EM-Rente („Mißlingensbedingungen“). Die aktuelle Studie richtet sich darauf, den Verbleib der an der ersten Studie beteiligten TeilnehmerInnen über einen längeren Zeitraum zu erfassen und dabei individuelle Strategien und Entscheidungsprozesse, äußere Barrieren und innere Haltungen bei der Rückkehr in Arbeit nach der Qualifizierungsmaßnahme zu rekonstruieren und strukturelle Muster zu identifizieren, die gerade mit Blick auf RehabilitandInnen bedeutsam erscheinen – z. B. Umgang mit der Krankheit im neuen Beruf, Hineinfinden in das neue Berufsfeld und die neuen Tätigkeitsanforderungen, Finden neuer Routinen im Verhältnis Familie-Beruf-Freizeit, Auseinandersetzung mit Enttäuschungen und fehlenden Stellenangeboten.

Das Projekt ist eine nicht-repräsentative Verbleibstudie der in der Vorgängerstudie untersuchten Teilnehmerkohorten im Mixed-Method-Design (vgl. Kuckartz 2014, 33). Von den insgesamt 454 in der Vorgängerstudie befragten TeilnehmerInnen hatten sich mehr als die Hälfte (N=276) schriftlich bereit erklärt, an einer möglichen Folgestudie teilzunehmen. Gegenwärtig befinden sich noch 138 TN in der Studie.

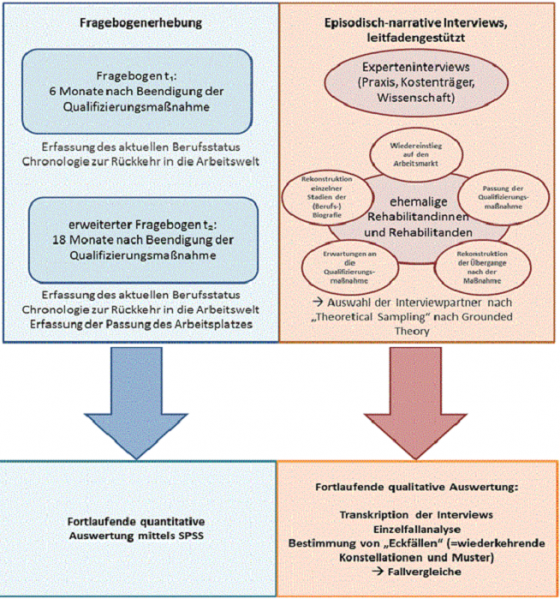

Abbildung 1: Forschungsdesign und -verlauf

Abbildung 1: Forschungsdesign und -verlauf

Der quantitative Teil besteht aus zwei Fragebogenerhebungen (t1= 6 Monate nach Maßnahmenende und t₂=18 Monate danach), der qualitative Teil aus 30 episodisch-narrativen und um einen Leitfaden ergänzte Interviews mit ehemaligen RehabilitandInnen sowie Experteninterviews aus Praxis, Kostenträgern und Wissenschaft. Neben der Erfassung des aktuellen Berufsstatus und der Chronologie der Rückkehrprozesse in die Arbeitswelt mit Hilfe der Fragebogenerhebungen dienen die narrativ-episodischen Interviews der Rekonstruktion der einzelnen Stadien der (Berufs-)Biographie und des Wiedereinstiegs in den Arbeitsmarkt nach der Qualifizierungsmaßnahme aus der Perspektive der TeilnehmerInnen. Die Analyse der Daten erfolgt in drei Schritten:

(1) Zunächst werden die Transkripte in die Maske des Textanalyseprogramms MaxQDA (Kuckartz/Grunenberg/Lauterbach 2007) eingelesen und im Sinne der Grounded Theory „offen“ codiert (Strauss/Corbin 1996, 44); das bedeutet, dass der Text „Zeile für Zeile“ bzw. „Wort für Wort“ (Strauss 1994, 58) in thematische Abschnitte (Beobachtungen, Aussagen, etc.) aufgebrochen wird und die so codierten Sinneinheiten auf Ähnlichkeiten sowie Unterschiede hin analysiert werden. Bei dem folgenden Schritt des „axialen Kodierens“ wird die Dichte der Kategorien und des theoretischen Konzepts erhöht, indem nach wechselseitigen Verbindungen und Verweisungszusammenhängen gesucht wird (Strauss/Corbin 1996, 92). Das offene und das axiale Kodieren bilden dabei keine Abfolge, sondern stehen in stetiger Wechselseitigkeit und -wirkung (vgl. ebenda, 77). Beim abschließenden „selektiven Codieren“ werden die zentralen Erkenntnisse aus dem Datenmaterial systematisch miteinander in Beziehung gesetzt (ebenda, 94; vgl. Strauss 1994, 63ff.) und zu übergreifenden Sinneinheiten abstrahiert.

(2) Daraufhin werden die Transkripte einer sequenzanalytischen Auswertung unterzogen. Dabei wird der Verlauf der (berufs-)biographischen Entwicklung sequenziell (z. B. äußere Ereignisse, Wendepunkte und Entscheidungen) rekonstruiert, auf deren Basis Hypothesen formuliert, die abschließend in einer Feinanalyse ausgewählter Textstellen überprüft werden und Vergleiche zwischen erlebter und erzählter Lebensgeschichte ermöglichen, die die Einzelfallanalyse komplettieren (vgl. Fischer-Rosenthal/Rosenthal 1997, 152-155).

(3) In einem dritten Schritt, der komparativen Analyse (vgl. Kelle 1994, 289; Glaser/ Strauss 1998, 36), werden strukturähnliche Fälle mit stark kontrastierenden Fällen aufeinander bezogen.

Bei den im Folgenden dargestellten Einzelfällen handelt es sich um Kontrastfälle aus dem Projekt, die sich insbesondere in der jeweiligen beruflichen Entwicklungsgeschichte sowie den daran gebundenen Umbrüchen und Deutungen der beruflichen (Identitäts-)Veränderung unterscheiden.

4 Fallvorstellung

4.1 Herr Meier[1]

Herr Meier ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Zusammen mit seiner Frau und der jüngeren Tochter lebt er am Rande einer deutschen Großstadt.

Nach erfolgreichem Abschluss der Polytechnischen Oberschule erlernt er den Beruf des Kochs, den er 16 Jahre lang ausübt. Nach der Wiedervereinigung erweitern sich seine Aufgaben und er findet Gefallen daran, Caterings bei großen Veranstaltungen auszurichten. In der Folge entwickelt er das Bedürfnis, seine Handlungsspielräume zu erweitern und mehr Verantwortung zu übernehmen. Daher beschließt er, seinen traditionellen Beruf aufzugeben und eine Abendschule zum Eventmanager zu besuchen. Nach erfolgreichem Abschluss übernimmt die Bezeichnung „Eventmanager“ die Funktion der bei ihm tief verankerten Berufssemantik und es gelingt ihm ein Aufstieg in seinem neuen Tätigkeitsfeld, das ihn auch wegen seiner Vielseitigkeit zufriedenstellt: „der beste Job war dieses Eventmanagement“ (Meier, ZN 565). Er erfährt von vielen Seiten Anerkennung und fühlt sich als Vertrauter von Prominenten. In dieser Zeit trifft er auch seine große Liebe und gründet mit ihr eine Familie. Sein Leben verläuft so, wie er es sich wünscht. Es verstärken sich aber in dieser Zeit seine rheumatischen Beschwerden, die in Schüben verlaufen und ihn zeitweise bewegungsunfähig machen. Bei einem Test der Rheumawerte erfährt er erstmals, dass seine Beschwerden ein typisches Symptom einer schon viele Jahre vorhandenen chronischen Darmerkrankung sind.

Die zunehmende Arbeitsintensität verschlechtert seinen Gesundheitszustand kontinuierlich. Herr Meier hat kaum noch Zeit, sich zu erholen und kann nur selten Zeit mit seiner Familie verbringen. Das Fortschreiten der Krankheit sowie die Einschränkungen im Familienleben zeigen ihm, dass der Beruf sich nicht mehr mit seiner Familie und den gesundheitlichen Beschwerden vereinbaren lässt. Die Verschlechterung seiner gesundheitlichen Situation zwingt Herrn Meier schließlich dazu, den geliebten und erkämpften Beruf und den daran geknüpften Lebensstil aufzugeben und damit auch sein Identitätskonzept zu verändern.

Herr Meier wird arbeitslos und damit abhängig vom Arbeitsamt bzw. Jobcenter. Dort fühlt er sich schlecht behandelt und erfährt keine individuell zugeschnittene Förderung. Lediglich Standardmaßnahmen, wie ein Bewerbungstraining oder ein Ein-Euro-Job, werden ihm verordnet, aus seiner Sicht: „nur um aus der Statistik zu kommen“ (Meier, ZN 88). Rückhalt erfährt er allein in der Familie. Sie dient ihm als Rückzugspunkt, ist ein Ort der Geborgenheit und gibt ihm neue Kraft. „Die Familie war immer da und hat (1) mich immer wenn ichs brauchte gestreichelt“ (Meier, ZN 90f.).

Trotz der familiären Unterstützung fühlt sich Herr Meier unwohl. Er hat große Probleme, sich beruflich neu zu orientieren und seine rheumatische Erkrankung schränkt ihn im Alltag stark ein. Motiviert durch die Verantwortung für seine Familie entschließt er sich, eine Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann zu beginnen. Er hat damit ein neues Ziel vor Augen, das er gegen alle Widerstände durchsetzt. Insbesondere beim Jobcenter stößt er auf Zurückweisung. Davon unbeirrt hält er an seinem Vorhaben fest und fordert sein Recht nachdrücklich ein; er wendet sich an die Vorgesetzten seiner Sachbearbeiterin und holt sich juristische Unterstützung.

In der Umschulung, die er sich gegen alle Widerstände, wie einer ersten Ablehnung seines Antrags durch den Kostenträger, erkämpft hat, ist Herr Meier sehr zielstrebig. Er ist insbesondere über seine familiäre Verantwortung und sein im Vergleich zu den anderen TeilnehmerInnen fortgeschrittenes Lebensalter hoch motiviert. Darüber hinaus trägt auch ein neues Medikament, dass seine Lebensqualität fühlbar verbessert und ihm neuen Mut gibt, zum erfolgreichen Abschluss der Umschulung bei.

Im Anschluss an die Umschulung gelingt Herrn Meier ein reibungsloser Übergang in das Arbeitsleben. Er wird von seinem Praktikumsbetrieb übernommen und bekommt eine Vollzeitstelle. Er ist finanziell abgesichert, kann dadurch wieder mehr familiäre Verantwortung übernehmen und befindet sich in einem stabilen Betriebsklima. Seine Aufgaben liegen hauptsächlich im organisatorischen Bereich. Herr Meier kann sich durch seine Vorerfahrungen gut am Arbeitsplatz einbringen und erhält für seine Fähigkeiten und Fertigkeiten Bestätigung, was sein Selbstbewusstsein stärkt und ihm Sicherheit gibt. Zwar nehmen die Arbeitsaufgaben stetig zu, doch der Stress ist akzeptabel, da er an der Arbeit Spaß hat.

„Das kommt mir wirklich so äh zugute, dass ich den Job schon mal gemacht habe, weil ebend äh (3) ich gloob des deswegen ham se mich och genommen ((stockend)) weil ich nen anderen Blickwinkel auf Veranstaltungen habe“ (Meier, ZN 355ff.).

Für die Zukunft wünscht sich Herr Meier eine kontinuierliche Erwerbstätigkeit. Er möchte bei seinem Arbeitgeber mindestens bis zum Rentenalter weiter arbeiten, da er sich dort gut aufgehoben fühlt. Eine Rückkehr zum Eventmanager schließt er aus familiären Gründen kategorisch aus. Insbesondere die Stabilität im Beruf und die finanzielle Absicherung über die Erwerbstätigkeit sind für ihn wichtig geworden. So kann er Verantwortung für seine Familie übernehmen, kleine Wünsche der Familienmitglieder erfüllen und sich regelmäßig Urlaubsreisen leisten, der ihm einen Ausgleich zur Arbeit bringen. Abhängig ist die gewünschte Berufstätigkeit jedoch vom Beibehalten des aktuellen Gesundheitszustands. Bis dato ist nicht sicher, wie lange die Medikamente für den Erhalt der erreichten Lebensqualität sorgen können.

4.2 Herr Schumann

Herr Schumann ist 34 Jahre alt und lebt allein in einem sanierungsbedürftigen Haus in einer ländlichen und strukturschwachen Region, wo er sich deplatziert, isoliert und von Rechtsradikalen bedroht fühlt.

Geboren und aufgewachsen an der Nordseeküste bleibt die Region, in der nach wie vor der Großteil seiner Familie lebt, seine Heimat, in die er gern zurückkehren möchte. In der allgemeinbildenden Schule entwickelt Herr Schumann ein Interesse im elektronischen Bereich. Aufgrund seiner schlechter werdenden Leistungen zum Ende der Schullaufbahn wird ihm aber früh klar, dass es sehr schwer werden wird, in seinem avisierten Berufsfeld einen Ausbildungsplatz zu bekommen und er entscheidet sich spontan dazu, seinen Sekundärinteressen zu folgen und den Beruf des Tischlers zu erlernen, weil „Tischlern hat immer Spaß gemacht“ (Schumann, ZN 169f.). Bereits während seiner Berufsausbildung, die er erfolgreich abschließt, bemerkt er, dass ihm die Tätigkeiten an den Maschinen aufgrund seiner Körpergröße Schmerzen bereiten. In der folgenden einmonatigen Anstellung als Fenstermonteur ist er unzufrieden und die Schmerzen werden stärker.

Nach einer kurzen Überbrückungsphase tritt Herr Schumann seinen Grundwehrdienst an. Dort wird er im Büro eingesetzt, wo er sich unterfordert fühlt, an Gewicht stark zunimmt und mit zusätzlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. „Tja und hab mir überlegt also mit dem Gewicht (.) brauchste als Tischler sowieso nich mehr arbeiten“ (Schumann, ZN 184f.). An einen sich verbessernden Gesundheitszustand glaubt er nicht und ein aktives Entgegenwirken der Verschlechterung bleibt ohne Erfolg. Eine Erklärung dafür sind für ihn die Parallelen in der Erkrankung zu anderen Familienmitgliedern, was ihn von Vererbung ausgehen lässt. Während seiner Bürotätigkeit bei der Bundeswehr entwickelt Herr Schumann allmählich eine neue berufliche Orientierung, die nur teilweise durch seine sich verschlechternde Gesundheit bedingt ist. „Ja ich hab da sowieso ne ganze Menge mit PCs zu tun hab dann nen paar Lehrgänge gemacht [...] und da hab ich Blut geleckt“ (Schumann, ZN 190-193).

Bereits während seiner Bundeswehrzeit sucht er nach einer Möglichkeit der formalen Qualifikation in seinem gewünschten Berufsfeld. Eine reguläre duale Berufsausbildung strebt er nicht an, sondern begibt sich direkt auf die Suche nach einer geförderten Umschulung, die zunächst abgelehnt wird. Herr Schumann zieht deshalb an einen neuen Ort, an dem er sich mehr Chancen verspricht. Seine Annahme bestätigt sich und er bekommt sofort eine Zusage zu einer Umschulung zum Informatikkaufmann. Herr Schumann ist sehr froh über die ihm angebotene Möglichkeit des Einstieges in sein gewünschtes Berufsfeld. „Und da haben se sofort, bewilligt da haben se gesagt [...] wollen se hin? (.) [...]unterschreiben Se sofort, ungesehen (.) will ich machen“ (Schumann, ZN 200-205). Nur die etwas zu starke kaufmännische Ausrichtung missfällt ihm.

Während der Zeit der Umschulung beginnt Herr Schumanns Drogenkarriere. Sein bis dato vorhandener Hauptwohnsitz wird ihm gekündigt, da er „mit den Finanzen nich klar kam“ (Schumann, ZN 1166f.), er wohnt deshalb im Internat des BFW, wo er sich immer tiefer in seine Abhängigkeitsverlaufskurve (vgl. Schütze 1995, 131-138) verstrickt. Zusätzlich zu seiner körperlichen Grunderkrankung entwickelt er drogenbedingt eine Psychose, begleitet von Depressionen, Aggressionen und einer bipolaren Störung, die letzten Endes zu einem Abbruch der Umschulung von Ausbilderseite führt. „Und (.) hab mit blanken Fäusten gegen Wände geprügelt und deswegen bin ich auch aus der letzten Umschulung rausgeflogen“ (Schumann, ZN 1148f.).

Durch seinen Verlust des Hauptwohnsitzes und den Abbruch der Umschulung wird Herr Schumann obdachlos. Nach einer kurzen Zeit im Obdachlosenheim nimmt ihn sein Bruder auf, doch auch dort bleibt er nicht lange: „und dann haben se mich da auch rausgeschmissen“ (Schumann, ZN 1211f.). Daraufhin kommt er in einem nahegelegenen Obdachlosenheim unter, wo er verständnisvolle Unterstützer und Förderer trifft, die ihm den Weg zurück in ein geregeltes Leben bereiten. Herr Schumann bekommt eine eigene Wohnung und ein Freund stellt ihn vor die Wahl, entweder die Freundschaft oder den Drogenkonsum zu beenden „und da hab ich den Mist in ne Ecke geschmissen (.) einfach so=ohne Therapie“ (Schumann, ZN 1153).

Seine Bemühungen um eine erneute Umschulung in seinem gewünschten Berufsfeld scheitern zunächst, wodurch er vorübergehend als Aushilfe in einem kleinen Bistro arbeitet. Nach einem weiteren Umzug bekommt er schließlich eine Zusage zu seinem gewünschten Umschulungsberuf zum Systemelektroniker. Im Unterschied zur vorherigen Umschulung ist diese handwerklicher ausgelegt, was ihm sehr entgegenkommt.

Während der Vorbereitungsmaßnahmen und der Umschulung wohnt Herr Schumann im Internat, wo er Unterstützung erfährt und sozial gut eingebunden ist. In dieser Zeit bekommt er jedoch immer wieder Beschwerden aufgrund einer inzwischen eingetretenen Diabeteserkrankung. Wiederholt muss er Krankenhausaufenthalte in Kauf nehmen. Den negativen Höhepunkt bildet ein stressbedingter körperlicher Zusammenbruch. „Ja zwei Tage vor Ende der Prüfung bin ich natürlich, mit Herzstillstand, Gehirnbluten, und e:h (.) nen Zuckerwert von siebzig ins Krankenhaus gekommen“ (Schumann, ZN 47ff.). Nach einer dreimonatigen Zeit der medizinischen Rehabilitation wird ihm zugestanden, seine Prüfung nachzuholen. Herr Schumann besteht die Prüfung und erhält den Facharbeitertitel.

Positive Auswirkungen kann der erfolgreiche Abschluss in den 16 Monaten bis zum Interview nicht entfalten. Herr Schumann kämpft sehr mit seinen Erkrankungen, die ihn in seinem Alltag und seiner Leistungsfähigkeit stark einschränken. Aufgrund seiner Unzufriedenheit mit den ortsansässigen Ärzten hat er nichts für eine Verbesserung seines Gesundheitszustandes getan. Auch beruflich sieht er in seiner Region wenig Chancen. Er fühlt sich deplatziert und ist bestrebt, in seine Heimat zurückzukehren. Dort sieht er sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in puncto soziale Einbindung bessere Rahmenbedingungen. Einen Umzug kann er aber selbst nicht finanzieren und das Jobcenter verweigert ihm einen Zuschuss, da er kein konkretes Arbeitsangebot vorzuweisen hat. Dadurch sieht er sich in einer Zwickmühle und ist sehr frustriert. „Aber das is nun mal, ne Katze die sich in nen Schwanz beißt“ (Schumann, ZN 80f.).

Die negative Zukunftsperspektive während des Interviews bestätigt sich in der Folge nicht. Bei einer telefonischen Nachbefragung stellt sich heraus, dass Herr Schumann inzwischen einen Arbeitsplatz in seinem Umschulungsberuf bekommen hat. Dafür ist er in den Süden Deutschlands gezogen. Zwar ist er damit nicht in seiner Heimatregion untergekommen, doch ist er sehr zufrieden, endlich in seinem gewünschten Beruf arbeiten zu können.

5 Diskussion

Die berufliche Identität wird heute nicht mehr in einem religiösen Verständnis einer „Berufung“ verstanden (vgl. Oraison 1972, 89). Vielmehr obliegt es den handelnden Personen ihrem Beruf eine sinnstiftende Funktion zuzuschreiben, die zu den Idealen, Interessen, Orientierungen, der Vorstellung von beruflicher Identität, der Positionierung in der Gesellschaft passfähig gemacht und mit den Vorstellungen der individuellen Lebensführung und der biographischen Zukunft abgestimmt werden muss. Die Herstellung dieser Passung bzw. die Überzeugung der Herstellung der Passung über den Beruf kann bei den Handelnden durchaus die Bedeutung einer Berufung annehmen, die sich insbesondere über die ideale bzw. idealisierte Position in der Gesellschaft herleitet. „Das is perfekt normalerweise“ (Schumann, ZN 536). Herr Schumann bezieht sich mit dieser Aussage nicht nur auf den direkten beruflichen Handlungsbereich. Ebenso betont er die Vereinbarkeit mit seiner Krankheit und begründet die Passung des Berufs über seine Herkunft. „Ich bin normalerweiser derjenige der eigentlich, aus ner Handwerksfamilie kommt“ (Schumann, ZN 40f.). Über den Beruf verspricht er sich weiterhin einen an berufliches Prestige gebundenen Lebensweg (vgl. Tiemann 2012, 52), also eine biographische Strukturierung sowie die Etablierung einer anerkannten und anerkennenswerten Identität. An seiner Aussage: „das ganze Leben gegen die Wand gelaufen“ (Schumann, ZN 1370) wird deutlich, dass ihm das bis zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht gelungen ist. Herr Meier hingegen hat bereits erlebt, was Herr Schumann noch anstrebt bzw. als Ideal empfindet.

„Also Eventmanagement war das Geilste was ich jemals gemacht habe, äh und wenn ich keine Familie hätte und nicht diese Krankheit würde ich diesen Job wahrscheinlich heute noch machen“ (Meier, ZN 561f.).

Die hergestellte Passung über den Beruf erlebt Herr Meier vor allem über die ihm entgegengebrachte Anerkennung; darüber gelingt ihm in der Selbst- und in der Fremdsicht eine Selbsttypisierung über den Beruf. Der Beruf ist im Leben von Herrn Meier vor der Umschulung das Zentrum seines Lebens und auch seines Identitätsbezugs. Der berufsbezogene Teil seiner Identität weist eine deutliche Dominanz auf, die auf seiner Selbstthematisierung der Zugehörigkeit zu einer sozialen Welt (vgl. Schütze 2002, 70) fußt, seine Selbstverwirklichung in deren Arenen verläuft und er darüber seinen sozialen Status bezieht.

„Der beste Job war dieses Eventmanagement, weil ich einfa:ch [...] alles mit organisiert habe also und man äh viele, och Prominente dann eben och kennen lernt, das das ist schon o-o-oder für die Arbeit das das ist schon c-c-cool“ (Meier, ZN 565-568).

In Herrn Meiers biographischen Verlauf verändern sich die Relevanz des Berufs sowie die berufliche Identität. Aufgrund seiner Erkrankung kann er den Beruf des Eventmanagers nicht mehr ausüben und er muss eine Umschulung absolvieren, um wieder berufstätig sein zu können. Im Anschluss der Umschulung schreibt er dem Beruf einen neuen Stellenwert zu: „Ja ja=ja klar die Wertigkeit des Arbeitsjobs ist natürlich äh höher anzusiedeln als zu der Zeit wo man noch allein war“ (Meier, ZN 164f.). Sein Verweis auf das fortgeschrittene Alter und die damit verbundene Veränderung bezieht sich insbesondere auf seine familiäre Verantwortung. „Zuerst kommt die Familie. Dann kommt ne Weile nix dann kommt Arbeit, und dann kommt ne Weile wieder nix ((lachend)) und dann kommt der Rest der Familie“ (Meier, ZN 36-42). In seiner Deutung ist die Veränderung der Relevanz der beruflichen Identität auf den Bedeutungsgewinn der Familie zurückzuführen. Ausschlaggebend für die Veränderung ist neben der Familiengründung aber auch seine Erkrankung, die seine berufsbiographischen Entwicklungsmöglichkeiten stark einschränkt. Herr Meier sieht somit die Krankheit als Ursache des Verlusts der Selbsttypisierung über den Beruf und der stark ausgeprägten beruflichen Identität. Für ihn ist es daher zentral, eine neue Passung herzustellen, die gekennzeichnet ist von einer neuen Position in der Gesellschaft, modifizierten Idealen, Interessen und Orientierungen, sowie seinen Vorstellungen der Lebensführung und biographischen Gestaltung. Diese Passung bezieht sich gleichsam auf das gesamtbiographische Konstrukt und seine berufliche Identität.

„Im Sportverein zu arbeiten ist schon ne tolle Sache das das ist ja sozial, is äh freu:ndschaftlich so unternander die äh Veranstaltungen sind schön, also von daher würd ich das och gerne noch länger machen als nur bis zur Rente“ (Meier, ZN 490ff.).

Im Zuge der Neuverortung und Neuorientierung steht für Herrn Meier eine veränderte Prioritätensetzung im Vordergrund, die bei der Beurteilung der Passfähigkeit einer beruflichen Arbeit zu berücksichtigen ist; bei Herrn Meier ist dies die Zentrierung auf die Familie. Der Aufbau einer neuen stabilen beruflichen Identität gelingt nur in diesem Zusammenhang. So sind sekundäre freundschaftliche Beziehungen und biographische Kontinuität neue signifikante Dimensionen des Identitätsbezugs über den Beruf.

„Mein alter Beruf des Eventmanagement kommt mir hier durch die Organisation von Sportveranstaltungen sehr zu gute, von daher ist das ganz gut ja“ (Meier, ZN 76ff.). Herrn Meier gelingt es zudem, identitätsstiftende Momente der vorherigen dominanten beruflichen Identität in sein neues Arbeitsleben zu integrieren. Die Transformation in die neue berufliche Identität im Zuge der Reaktivierung von Kompetenzen sowie deren Anerkennung unter den KollegInnen stabilisiert nicht nur sein verändertes Identitätskonstrukt, sondern sorgt insbesondere für die Etablierung einer neuen stabilen beruflichen Identität im Sinne eines selbstreflexiven biographischen Lernprozesses.

Im Kontrast zu Herrn Meier kann Herr Schumann nur auf wenige berufliche Erfahrungen zurückgreifen. Zwar gibt es auch in seinem Leben eindrückliche Wendepunkte, doch konzentrieren sie sich weniger auf den Beruf. Dennoch schreibt er ihm identitätsstiftende Funktionen zu, ohne sie wirklich erlebt zu haben. Nur einmal während der Umschulung kann er im Praktikum Erfahrungen sammeln. In dieser Zeit erlebt er die soziale Integration als identitätsstiftendes Merkmal des Berufs: „Nette Kollegen da und ((einatmen)) [...], im, Arbeitsklima auch alles super gewesen aber halt eben (.) keine Planstelle“ (Schumann, ZN 523ff.). Weiterhin erfährt er dort für seine Fähigkeiten Anerkennung, was ihm die Passung des gewählten Berufs vor Augen führt.

„Ich hab auch schon mal nen kompletten Drucker auseinandergeschraubt und dann wieder zusammengebaut und aus zwei Druckern hab ich einen gemacht […] ich habs geschafft er hat=er hat funktioniert“ (Schumann, ZN 492-498).

Das Zugehörigkeitsgefühl sowie die erhaltene Anerkennung bestätigen seine Vorstellung der Passung der Position in der Gesellschaft über den Beruf als Grundlage des Aufbaus bzw. der Stabilisierung einer beruflichen Identität. Für ihn ist das Praktikum eine Art Ausprobieren und eine Bewährung seines Konzeptes von beruflicher Identität. Das positive Ergebnis des Testens bestätigt ihn in der getroffenen Wahl des Berufs, deren Passung bezüglich Interessen, Orientierungen und Idealen bereits vorher besteht.

Die Schaffung eines Identitätsbildes über den Beruf leitet Herr Schumann über Interessen und selbst angeeignete Fähigkeiten her: „Ich schraube gern an Rechnern“ (Schumann, ZN 41). Er sieht dies als wichtige Voraussetzung für den Aufbau einer beruflichen Identität. Seine ersten Praxiserfahrungen sind der Beginn einer Selbsttypisierung. „Und da hab ich Blut geleckt da bin ich ja hinter den Umschulungen hinterher (.) wollt ich ja irgendwat mit PC machen“ (Schumann, ZN 193-196). Mit dem Bewusstsein der Notwendigkeit der formalen Qualifikation, um seine Vorstellung von beruflicher Identität, der biographischen Strukturierung und den Aufbau biographischer Kontinuität über den Beruf verwirklichen zu können, entwickelt er eine hohe Zielorientierung (vgl. Meyer/Brüggemann/Widera 2008, 98f.), die erst im Zuge der Enttäuschung über die ausbleibende Integration in den Arbeitsmarkt nach der Umschulung an Dynamik verliert. Dennoch hält er weiter an seinen Vorstellungen fest. Für ihn ist es wichtig, „dass ich e:h (.) in erster Linie (.) nen Job krieg, der mich e:h (.) ausfüllt“ (Schumann, ZN 1067), er also seine berufliche Identität in der Praxis bewähren und etablieren kann. Im Kontext gesellschaftlicher Statuslagen und der biographischen Strukturierung über den Beruf gewinnt auch der damit verbundene Lebensstandard an Bedeutung: „Und halt eben dat wichtigste is halt eben dat ich eh mir selber (.) meine Träume erfüllen kann“ (Schumann, ZN 310f.). Nicht zuletzt sieht Herr Schumann im Beruf eine Chance für seine selbst bestimmte Emanzipation „ich will meinen eigenen Willen haben“ (Schumann, ZN 985ff.) und neben der Herstellung biographischer Kontinuität auch die Strukturierung des Alltags als eine zentrale Dimension, die er mit dem Beruf verbindet. „Ja für mich hat dat nen Stellenwert von wegen dass ich nen bisschen wat, für meine Rente tue dass mir nich die Decke aufn Kopp fällt“ (Schumann, ZN 299f.).

Sowohl Herrn Schumann als auch Herrn Meier sind sich bewusst, dass der Beruf nur dann die (zugeschriebenen) identitätsstiftenden Funktionen erfüllen kann, wenn zuvor eine formale Qualifikation in Form von Zertifikaten bzw. Facharbeiterabschlüssen erworben wurde, da sie als Legitimation und wesentliche Zugangsvoraussetzung für den Arbeitsmarkt betrachtet werden:

„Ich hab fünf Jahre hinterhergebettelt, dass ich endlich ne Umschulung krieg“ (Schumann, ZN 540).

„Ich wollts machen ich fand äh Catering wir ham ja selber als äh wo ich dann gearbeitet habe auch mal Catering so gemacht, und ich fa:nd die Größenordnung die ma:n da: no:ch bediene:n ka:nn die hat mich interessiert, und dazu musst ich erstmal ne Ausbildung machen damit ich in andere Firmen reinkommen reineweg so als Koch, wa:r das jetzt nicht so möglich“ (Meier, ZN 382-385).

Auch wenn sich beide in der Einschätzung der Notwendigkeit des formalen Erwerbs der Berufszugangsmöglichkeiten kaum unterscheiden, so differenziert bewerten sie doch die Relevanz ihrer Abschlussnote. Während Herr Schumann ausschließlich auf das Zertifikat setzt: „Es war nur ne vier aber ich hab bestanden, scheißegal“ (Schumann, ZN 260f.), möchte Herr Meier seinen Abschluss so gut als nur möglich erwerben, um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen: „Von daher hab ich diese Schule wirklich auch extrem ernst jenommen und hab wirklich viel gebüffelt“ (Meier, ZN 138f.). Grundlegend gilt aber für beide, der Facharbeitertitel ist eine zwingende Einstiegsvoraussetzung in den Arbeitsmarkt (vgl. Rützel/Schapfel 1996, 24), nicht jedoch für die Etablierung und Entfaltung der beruflichen Identität. Erst die praktische Ausübung des Berufs trägt zu deren Entfaltung bei, wenngleich der Prozess der beruflichen Ausbildung schon Identifikationsmarker setzt. Nur darüber kann die Passung zu den Interessen, Orientierungen etc. im Alltag gelebt, eine Position in der Gesellschaft gefunden und die biographische Strukturierung vorgenommen werden. Wenn kein passender Arbeitsplatz zur Hand ist, gilt es, wie am Beispiel von Herrn Schumann deutlich wird, die Qualifikation aufrechtzuerhalten oder gar zu verbessern und sei es auch nur informell, um die (Re-)Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt zu steigern und damit die Chancen zur Entfaltung der beruflichen Identität zu verbessern.

„Ich hab nen guten Rechner (.) ich hab mehrere alte Rechner auch, die haben alle, zu hause Anbindung an mein Netzwerk ich hab mein kleines eigenes Netzwerk zu hause auf gebaut (.) das hab ich deswegen gemacht um jetz mal nen bisschen wat mit der Materie zu tun zu haben“ (Schumann, ZN 302-307).

An Stelle der Berufung treten somit zwei zentrale Faktoren in den Vordergrund, denen Individuen in der Kombination einen legitimierenden Charakter verleihen: Die Passung des Berufs und die formale Qualifikation. Die formale Qualifikation ist die Legitimation der Ausübung des Berufs und ermöglicht die Entfaltung der beruflichen Identität. In ihrer Summe sorgen die Passung und die Legitimation zu einem von Anderen anerkannten, im besten Falle gewünschten gesellschaftlichen Status, zur avisierten Lebensführung, biographischen Planung sowie Strukturierung und erzeugen bzw. ermöglichen die Herstellung biographischer Kontinuität über den Beruf. Trotz der tendenziellen Auflösung der Berufsorientierung durch gesellschaftliche Entwicklungen und einen veränderten Arbeitsmarkt zeigt sich in den mentalen Mustern der RehabilitandInnen ein Festhalten an dem (Neu-)Erlernen eines klar identifizierbaren Berufsbildes, das als Identitätsgerüst dient; zum anderen ist dieses Festhalten den ebenfalls noch ungleichzeitig zur säkularen Entwicklung verlaufenden Erwartungen der Arbeitgeberseite verbunden, die in der deutschen Tradition des Berufsbildungssystems auf parastaatliche Zertifizierung durch Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern setzen (vgl. Wahle/Walter 2013, 8).

6 Schlussbemerkungen

Die beiden exemplarisch dargestellten Fälle unterscheiden sich in den generischen Daten, wie Alter, Berufsfeld, Erkrankung und Region, in der sozialen Einbindung in Familie und Freundeskreis sowie in ihrer (berufs-)biographischen Entwicklungsgeschichte. Während Herr Meier den Verlust seiner dominanten beruflichen Identität erfährt und über die Neukonstruktion einer beruflichen Identität im Sinne des reflexiven Lernprozesses eine Restrukturierung seiner Biographie über den Beruf gelingt, befindet sich Herr Schumann noch während des Interviews in einer Situation, in der ihm die Möglichkeit der Ausübung des Berufs fehlt. Er bemerkte zwar früh die fehlende Passung des ursprünglich gewählten Berufs und identifiziert sich schnell mit einem anderen Berufsfeld über seine Interessen, Orientierungen und seine Vorstellung davon, wie sich sein Lebensweg darüber gestalten ließe. Zum Zeitpunkt des Interviews zeigt sich bei ihm jedoch noch eine deutliche Diskrepanz zwischen seinen persönlichen Vorstellungen und den Möglichkeiten ihrer Umsetzung: Dies betrifft die Strukturierung der Biographie und den Aufbau von Kontinuität über den Beruf. Dennoch zeigen sich bei den beiden Fallbeispielen große Übereinstimmungen im Berufsbezug. In ähnlicher Weise vollziehen sich bei ihnen Herleitung, Relevanzsetzung und Dimensionierung der beruflichen Identität und ihre Sichtweisen auf deren Entfaltungsmöglichkeiten. Bei beiden ist ebenso zu erkennen, wie sich „Berufslosigkeit“, also das Fehlen einer beruflichen Identität, auf Selbstthematisierung und Selbsttypisierung auswirkt, sei es nun wie bei Herrn Meier durch das Obsoletwerden seiner dominanten beruflichen Identität: „als=ich=mich=dazu=entschied, überhaupt nen neuen Beruf zu machen, ging es mir zu der Zeit nicht=besonders=gut“ (Meier, ZN 60f.) oder wie bei Herrn Schumann durch die fehlende Möglichkeit der Entfaltung einer beruflichen Identität nach dem Erwerb der formalen Qualifikation in der Umschulung: „ja jetz sitz ich immer noch arbeitslos hier und, na ja mir fällt die Decke aufn Kopp“ (Schumann, ZN 246). Die „Berufslosigkeit“ symbolisiert in beiden Fällen eine Unvollständigkeit des Identitätskonstrukts, die die biographische Strukturierung behindert, was sich in Form von Gefühlen der Leere, Orientierungslosigkeit, Antriebslosigkeit und vor allem Unsicherheit ausdrückt.

Bei Personen, die krankheitsbedingt eine berufliche Rehabilitationsmaßnahme (Umschulung) durchlaufen, wird dem Beruf ein hoher Stellenwert bei der (Re-)Strukturierung der Biographie beigemessen. Zentral sind dabei zwei Aspekte: 1. Der Beruf bildet für sie den Anker des Aufbaus einer „vollständigen“ Identität und 2. Der Beruf wird als Grundvoraussetzung des Zugangs auf den Arbeitsmarkt zur Entfaltung der beruflichen Identität betrachtet. Anhand von zwei Fallbeispielen kann zwar nicht von interindividuellen Mustern gesprochen werden, doch zeigen sich trotz der Kontraste weitgehende Übereinstimmungen bezüglich der Einschätzung des Berufs, die auch aus dem weiteren empirischen Material des Forschungsprojekts hervorgehen. Untermauert werden diese Tendenzen zudem in der wissenschaftlichen Literatur. Gildemeister und Robert (1987, 72) sprechen im Sinne von Passung und Legitimation von einer formalen und inhaltlichen Struktur des Berufs als Definitionsraum von Identität; Schreiber (2014, 46) merkt an, dass Berufsarbeit als wichtiges Medium der persönlichen Sinnrealisation, Daseinsdeutung und der Verwirklichung biographischer Intentionen und Interessen zu sehen ist. Mit Reim gesprochen und in Anlehnung an weitere Autoren ist der Beruf (nach wie vor) „[...] zentrales, wenn nicht das zentrale Element der Lebenssituation heutiger Gesellschaftsmitglieder [...]“ (Reim 1993, 773; vgl. Vetter 1989, 284; Bohlinger 2003, 194).

Erstaunlich ist jedoch, dass sich in durch Krankheit erzwungenen berufsbiographischen (Um-)Brüchen ein zwiespältiges Bild aus Kompetenzgewinn (vgl. Frosch 2010, 4) und Abkühlungsprozessen im Goffmanschen Sinne (Goffman 1962) beim Hineinfinden in den neuen Arbeitsplatz und in die neuen Arbeitsaufgaben zeigt. An der Berufsarbeit, die zumindest in der Vorstellung die Kontinuität der Normalbiographie verbürgt, wird trotz dieser Dualität weiterhin festgehalten. Dies mag daran liegen, dass in der biographischen Berufsorientierung „[...] doch eher eine Absicherungsmentalität festgestellt [...]“ wird (Lohr 2003, 522, vgl. Pongratz 2004, 35). Für berufliche RehabilitandInnen transportiert eine Berufsbezeichnung trotz oder gerade aufgrund des durch Krankheit erzwungenen Umbruchs drei Dimensionen, die für Kontinuität bzw. die Wiederherstellung von Kontinuität stehen: 1. „[...] die Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten in ihrer Kombination, auf die Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen zugeschnitten sind; [2.] die Position des Individuums im Geflecht arbeitsteiliger Organisationen [und 3.] die Einordnung ins gesellschaftliche Wertesystem, durch die personale und soziale Identität ausgeformt wird.“ (Dostal/Stooß/Troll 1998, 443)

Weiterhin ist der (Wieder-)Einstieg in einen Beruf an den damit einhergehenden Ausstieg aus einer krankheitsbedingten gesellschaftlichen Defizitposition (vgl. Surma 2015, 514) gebunden. Die (erneute) Ausübung eines Berufs bedeutet aus der Perspektive der RehabilitandInnen nicht nur einen (Rück-)Gewinn an beruflicher Identität und eine (Re-)Stabilisierung der Biographie, sie symbolisiert ihnen ebenso, dass sie trotz ihrer chronischen Krankheit nicht als marginalisierte Personen am Randbereich der Gesellschaft leben müssen, sondern sie sich als Gleichwertige im Kreise der „Gesunden“ und in der Mitte der Gesellschaft verorten können (vgl. Vonderach 1997, 378).

Literatur

Baethge, M. (2004): Entwicklungstendenzen der Beruflichkeit – neue Befunde aus der industriesoziologischen Forschung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Bd. 100, H. 3, 336-347.

Bethge, M./Streibelt, M. (2015): Sind Vollqualifizierungen wirklich besser als Teilqualifizierungen? Ergebnisse einer Propensity-Score-gematchten Analyse. In: Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.): 24. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium. Deutscher Kongress für Rehabilitationsforschung. Berlin, 64-66.

BMAS (2012): Evaluation von Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. Zwischenbericht. Bonn.

Bohlinger, S. (2003): Ausbildungsabbruch im Handwerk. Strukturen vorzeitiger Vertrags-lösungen nach dem ersten Ausbildungsjahr. Bielefeld.

Bolder, A. et al. (2012): Beruflichkeit – Ein Kampf der Einzelnen gegen die Institutionen? In: Bolder, A. et al. (Hrsg.): Beruflichkeit zwischen institutionellem Wandel und biographischem Projekt. Wiesbaden, 7-23.

Bourdieu, P. (1992): Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg.

Corsten, M. (2004): Uneinheitliche Logiken des Wandels: Konsequenzen für Lebenslauf-Orientierungsmuster. In: Behringer, F. et al. (Hrsg.): Diskontinuierliche Erwerbsbiographien. Zur gesellschaftlichen Konstruktion und Bearbeitung eines normalen Phänomens. Baltmannsweiler, 46-58.

Deutsche Rentenversicherung (2014): Reha-Bericht Update 2014. Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung im Licht der Statistik.

Dostal, W./Stooß, F./Troll, L. (1998): Beruf – Auflösungstendenzen und erneute Konsolidierung. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Jg. 31, H. 3, 438-460.

Fischer-Rosenthal, W./Rosenthal, G. (1997): Narrationsanalyse biographischer Selbstpräsentation. In: Hitzler, R./Honer, A. (Hrsg.): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Opladen, 133-164.

Frosch, U. (2010): Bastelbiographie, Patchwork-Identität und Co. – Atypische Erwerbsbiographien aus gegenwärtiger Forschungsperspektive. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 18, 1-14. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe18/frosch_bwpat18.pdf (15.10.2015).

Gildemeister, R./Robert, G. (1987): Probleme beruflicher Identität in professionalisierten Berufen. In: Frey, H.-P./Haußer, K. (Hrsg.): Identität. Stuttgart, 71-87.

Glaser, B. B./Strauss, A. L. (1998): Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. Bern.

Goffman, E. (1962): On cooling the mark out: Some aspects of adaption to failure. In: Rose, A.M. (Hrsg.): Human Behavior and Social Processes. Boston, 482-505.

Huisinga, R. (2015): Berufsbezogene Lehr- und Lernprozesse unter Inklusionsanspruch. In: Biermann, H. (Hrsg.): Inklusion im Beruf. Stuttgart, 57-117.

Kardorff, E. v./Ohlbrecht, H. (2015):Erwerbsarbeit für psychisch kranke Menschen im gesellschaftlichen Wandel. In: Storck, J./Plößl, I. (Hrsg.): Handbuch Arbeit. (3. vollständig überarbeitete Auflage). Bonn, 73-86.

Kelle, U. (1994): Empirisch begründete Theoriebildung. Zur Logik und Methodologie interpretativer Sozialforschung. Weinheim.

Keupp, H. (1997): Diskursarena Identität: Lernprozesse in der Identitätsforschung. In: Keupp, H./Höfer, R. (Hrsg.): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt a. M., 11-39.

Kuckartz, U. (2014): Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesign und Analyseverfahren. Wiesbaden.

Kuckartz, U./Grunenberg, H./Lauterbach, A. (2007): Qualitative Datenanalyse: computergestützt. Methodische Hintergründe und Beispiele aus der Forschungspraxis. (2., überarb. und erw. Auflage). Wiesbaden.

Kutscha, G. (2008): Beruflichkeit als regulatives Prinzip flexibler Kompetenzentwicklung. Thesen aus berufsbildungstheoretischer Sicht. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 14, 1-12. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe14/kutscha_bwpat14.pdf (15.10.2015).

Lohr, K. (2003): Subjektivierung von Arbeit. Ausgangspunkt einer Neuorientierung der Industrie- und Arbeitssoziologie? In: Berliner Journal für Soziologie, Jg. 13, H. 4, 511-529.

Meschnig, A./Bartel, S./Kardorff, E. v. (2015): Individuelle und kontextbezogene Ursachen von Abbrüchen beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen. In: Die Rehabilitation, Jg. 54, H. 3, 184-189.

Meyer, T./Brüggemann, S./Widera, T. (2008): Rehabilitation braucht Zielorientierung – aktuelle Lehren aus der Rehabilitandenbefragung. In: RV aktuell, Jg. 55, H. 3, 94-99.

Müller, H.-P./Wilke, M. (2008): Verdrängte Beruflichkeit – Renaissance des Berufsprinzips? In: Industrielle Beziehungen, Jg. 15, H. 4, 376-401.

Oraison, M. (1972): Berufsfindung und Berufung. Soziale und psychologische Grundlagen. Frankfurt a.M.

Peter, G. (1997): Theorie und Praxis der Arbeitsforschung, Weiterentwicklung und Anwendung des Situation-Institution-System-Ansatzes. Frankfurt a.M..

Pongratz, H. G. (2004): Die Verunsicherung biographischer Perspektiven. Erwerbsbiographien zwischen Normalitätserwartungen und Flexibilisierungsdruck. In: Behringer, F. et al. (Hrsg.): Diskontinuierliche Erwerbsbiographien. Zur gesellschaftlichen Konstruktion und Bearbeitung eines normalen Phänomens. Baltmannsweiler, 27-45.

Rauch, A. (2005): Behinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt. In: Bieker, R. (Hrsg.): Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Stuttgart, 25-43.

Rauch, A. et al. (2008): Berufliche Rehabilitation in Zeiten des SGB II. (IAB-Kurzbericht, 25/2008), Nürnberg, 8.

Reim, Th. (1993): Die Weiterbildung zum Sozialtherapeutenberuf. Bedeutsamkeit und Folgen für Biographie, professionelle Identität und Berufspraxis. Eine empirische Untersuchung von Professionalisierungstendenzen auf der Basis autobiographisch narrativer Interviews. Kassel.

Rützel, J./Schapfel, F. (1996): Die Rolle und Funktion beruflicher Standards in der Bundesrepublik Deutschland bezogen auf Berufsbildung und Arbeitsmarkt. Gutachten. Hrsg. v. Bundesinstitut für Berufsbildung. Berlin und Bonn, 24.

Schmidt, Ch. (2015): Berufliche Rehabilitation. In: Weber, A./ Reschkes, L./de Boer, W.E.L. (Hrsg.): Return to Work – Arbeit für alle. Grundlagen der beruflichen Reintegration. Stuttgart, 409-438.

Schnell, Ch. (2012): Eigensinnige Professionalität – Zur Bedeutung „beruflicher Identität“ im Kontext von Subjektivierung. In: Arbeits- und Industriesoziologische Studien, Jg. 5, H. 2, 21-34.

Schreiber, R. (2014): Berufliche Identitätsentwicklung im Rahmen prekärer Arbeitsverhältnisse und diskontinuierlicher Berufsbiografien. – Eine Analyse am Beispiel der Zeitarbeit –. Berlin.

Schütze, F. (1995): Verlaufskurven des Erleidens als Forschungsgegenstand der inperpretativen Soziologie. In: Krüger, H.-H. et al. (Hrsg.): Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung, Opladen, 116-157.

Schütze, F. (2002): Das Konzept der sozialen Welten im symbolischen Interaktionismus und die Wissensorganisation in modernen Komplexgesellschaften. In: Keim, I./Schütte, W. (Hrsg.): Soziale Welten und kommunikative Stile. Festschrift für Werner Kallmeyer zum 60. Geburtstag. Tübingen.

Straus, F./Höfer, R. (1997): Entwicklungslinien alltäglicher Identitätsarbeit. In: Keupp, H./Höfer, R. (Hrsg.): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt a.M., 270-303.

Strauss, A. L. (1994): Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse und Theorie-bildung in der empirischen soziologischen Forschung. München.

Strauss, A. L./Corbin, J. M. (1996): Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim.

Surma, S. (2015): Stressbewältigung in der beruflichen Rehabilitation. In: Weber, A./ Reschkes, L./de Boer, W.E.L. (Hrsg.): Return to Work – Arbeit für alle. Grundlagen der beruflichen Reintegration. Stuttgart, 509-518.

Tiemann, M. (2012): Die Entwicklung von Beruflichkeit im Wandel der Arbeitswelt. In: Bolder, A. et al. (Hrsg.): Beruflichkeit zwischen institutionellem Wandel und biographischem Projekt. Wiesbaden, 49-72.

Unger, T. (2007): Ich dieser Mensch denke mich, also bin ich. Über den Zusammenhang von pädagogischer Identität und biografischen Lernprozessen bei Berufsschullehrern. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 12, 1-19. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe12/unger_bwpat12.pdf (15.10.2015).

Vetter, H.-R. (1989): Überforderung von Lebensläufen? Zur Problematik steigender ökonomischer und sozialpolitischer Rationalitätskriterien aus erwerbsbiographischer Sicht. In: Brock, D. et al. (Hrsg.): Subjektivität im gesellschaftlichen Wandel. Umbrüche im beruflichen Sozialisationsprozeß. Weinheim, 279-316.

Vonderach, G. (1997): Lebensgeschichte und berufliche Rehabilitation. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Jg. 30, H. 2, 374-382.

Wahle, M./Walter, M. (2013): Beruf, Beruflichkeit, Berufsbildung. In: bwp@ Spezial 6 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Workshop 23, hrsg. v. Wahle, M./Walter, M., 1-12. Online: http://www.bwpat.de/ht2013/ws23/wahle_walter_ws23-ht2013.pdf (15.10.2015).

Rechtsquellenverzeichnis

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes v. 19.6.2001, BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2012 (BGBl. I S. 2598) m.W.v. 01.01.2013

[1] Alle Namen und Orte sind anonymisiert.

Zitieren des Beitrags

Klaus, S./Kardorff, E./Meschnig, A. (2015): Die Bedeutung des Berufs für die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt bei Personen mit chronischer Krankheit.In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 29, 1-20. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe29/klaus_etal_bwpat29.pdf (15-12-2015).