Ausgabe 29

Über bwp@

bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.

bwp@ Formate

F Forschungsbeiträge

D Diskussionsbeiträge

B Berichte & Reflexionen

P Aus der Praxis

bwp@ 29 - Dezember 2015

Beruf

Hrsg.: , &

Was willst Du denn da? – Entwicklung beruflicher Identität in geschlechtsunkonventionellen Berufen – eine Einzelfallstudie

Der Beruf gilt als zentraler Ort beruflicher Sozialisation, die auch in modernen Industrienationen eine geschlechtstypische Rollenverteilung vorsieht. Im Rahmen vorberuflicher Sozialisationsprozesse werden Personen mit „geschlechtstypischen“ Bündeln an Stereotypen und Verhaltensanforderungen konfrontiert. Geschlechtstypische Rollenmuster beeinflussen indirekt Berufswahl und -entscheidung über das geschlechtsspezifische Berufsimage (Gottfredson 1981). Eine genderkonforme Berufswahl bestimmt ferner Sozialprestige und ist mit der Entwicklung beruflicher Identität verbunden (Heinz 1995, 19). Marcia´s (1980) Identitätsmodell enthält Dimensionen der Exploration und inneren Verpflichtung, die den Identitätsstatus bestimmen und Auskunft über Engagement und Motivation geben. Berufliche Identitätsentwicklung gilt dabei als biographischer Prozess, in dem u. a. durch Modelllernen und die Auseinandersetzung mit Rollen(vor)bildern eine Passung zwischen inneren Identitätsprojekten und äußerer Realität herzustellen ist.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum junge Menschen geschlechtsunkonventionelle Berufswege einschlagen und wie sich dies auf Identitätsentwicklung und berufliches Commitment auswirkt. Dazu wurden acht Auszubildende in einem männer- und frauendominieren Beruf interviewt und analysiert. Ergänzend wurde ein Fragebogen zur Erfassung beruflichen Commitments eingesetzt. Es zeigt sich, dass die Mechanismen der geschlechtsspezifischen horizontalen Segregation des Arbeitsmarktes relativ stabil sind und auf das Denken und Handeln der Jugendlichen Einfluss haben, diese aufgrund starker alternativer Rollenmodelle oder aufgrund der Marktbedingungen ausgesetzt werden. Dies steht in komplexer Wechselwirkung zur Entwicklung beruflicher Identität.

What do you want? – The development of occupational identity in gender-unconventional occupations – a single-case study

Occupations are regarded as the centre of vocational socialisation where – even in modern industrial nations – roles are allocated on the basis of gender. Even as part of pre-vocational socialisation processes, people are confronted with “gender-typical” bundles of stereotypes and behavioural requirements. Gender-typical role patterns indirectly influence people’s choices of and decisions on occupations (Gottfredson 1981) through gender-specific ideas of particular occupations. What is more, a gender-compliant choice of occupation determines social prestige and is related to the development of an occupational identity (Heinz 1995). Marcia’s (1980) identity model contains dimensions of exploration and inherent duty that determine identity status and provide information about commitment and motivation. The development of an occupational identity is regarded as a biographical process in which a match must be established between inner identity projects and outer reality, e.g. by means of model learning and by examining role models.

Against this background, the question arises as to why young people embark on gender-unconventional career paths and how this affects identity development and occupational commitment. To find an answer to this, eight trainees in a male and female dominated occupation were interviewed and analysed. A questionnaire was also used to determine occupational commitment. It turns out that the mechanisms of the gender-specific horizontal segregation of the labour market are relatively stable and influence the thought processes and actions of young people, but that they lose their effect when strong alternative role models exert an influence of or because of market conditions. This correlates in a complex manner with the development of occupational identity.

1 Einleitung

Der Beruf gilt als wichtige Sozialisationsinstanz und zwar nicht nur mit Eintritt in eine berufliche Tätigkeit sondern bereits prospektiv. Die (vor-)beruflichen Sozialisationsprozesse sehen dabei auch in modernen Industrienationen geschlechtstypische Rollenverteilungen vor. Auch wenn diese nicht statisch sind und an Rigidität eingebüßt haben, so determinieren Berufsstrukturen und mit ihnen einhergehende geschlechtstypische Stereotype und Verhaltenserwartungen sowohl die gesellschaftliche Wahrnehmung von einzelnen Berufen als auch die individuellen Handlungsoptionen des Einzelnen. Diese horizontale geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes entlang von Männer- und Frauenberufen hat nach wie vor hohe Bedeutung. Die geschlechtsspezifischen Berufsstrukturen und die damit verbundenen gesellschaftlichen Normalitätskonzepte werden durch Sozialisationsprozesse vom Kindesalter an reproduziert und führen zu geschlechtsspezifischen Berufswahlmustern. Die geschlechtstypischen Rollenmuster beeinflussen indirekt Berufswahl und -entscheidung über ein geschlechtsspezifisches Berufsimage (vgl. Gottfredson 1981, 546f.). Und an diesen Prozessen scheinen auch die Kampagnen der vergangenen Jahre (z. B. GirlsDay) kaum etwas verändert zu haben. Junge Frauen bspw. wählen noch immer eher die Berufe, die sie schon in den 1980er wählten und diese Auswahl ist eher schmal. Und ebenso wählen junge Männer nach wie vor die Berufe, die den gesellschaftlichen geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen entsprechen.

Zudem geht mit Berufswahlprozessen die Entwicklung beruflicher Identität einher. Eine genderkonforme Berufswahl schafft soziale Akzeptanz und Zugehörigkeit und erzeugt möglicherweise Gefühle von Kohärenz, Konsistenz und Kontinuität. Es zeigt sich dann auch empirisch, dass die Gruppe der Männer und Frauen, die eine geschlechtsunkonventionelle Berufsentscheidung treffen, marginal ist, sodass von einem starken sozialem Steuerungsmechanismus auszugehen ist, der geschlechtsunkonventionelle Berufsentscheidungen verhindert, indem er sie zu einer Art sozialen und individuellen Tabubruch werden lässt, der dann ggf. auch sanktioniert wird – z. B. mit Sätzen, die der Titel des Beitrages andeutet.

Wir stellen uns in diesem Zusammenhang vor allem die Frage, warum sich junge Menschen überhaupt für geschlechtsunkonventionelle Berufsverläufe entscheiden und wie sich dies auf die Identitätsentwicklung und das berufliche Commitment auswirkt. Vor diesem Hintergrund werden die Ergebnisse einer explorativen Interviewstudie vorgestellt, in der geschlechtskonventionelle und -unkonventionelle Berufswähler/innen vergleichend analysiert werden. Dazu werden zunächst das geschlechtsspezifische Berufswahlverhalten und dessen Wechselwirkungen mit der Entwicklung beruflicher Identität diskutiert (Kap. 2). Zum Abschluss dieses theoretischen Kapitels werden die Zwischenergebnisse zusammengefasst und Fragestellungen für die Untersuchung benannt. Das methodische Vorgehen wird in Kap. 3 dargestellt, ebenso wie Angaben zu den Merkmalen der acht Teilnehmer/innen der Studie. Kap.4 dient dann der Darstellung und Diskussion der Befunde – zunächst in der Form einer Fallpräsentation der vier Unkonventionellen. Diese werden dann miteinander und in Kontrast zu den Konventionellen vergleichend analysiert und im Hinblick auf die Fragestellungen diskutiert. Den Abschluss bilden ein Fazit und ein Ausblick.

2 Geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten und Entwicklung beruflicher Identität

2.1 Beruf und Berufswahl

Der Berufsbegriff ist mindestens zweiseitig bestimmt. Bereits Martin Luther unterschied aus theologischer Perspektive einen „inneren“ Beruf (vocatio spiritualis) von einem „äußeren“ (vocatio externa) (vgl. Heinz 1992, 19; Rebmann et al. 2011, 92). Ähnlich charakterisiert Hobbensiefken (2001, 73) Berufe doppelseitig als wichtigsten „Faktor sozialer Integration und Bildung. […] Er ist nicht nur funktionsbezogen (Objektseite gesellschaftlicher Anforderungen und Strukturen), sondern auch ichbezogen (Subjektseite individueller Motive und Interessen)“. Und Seifert (1986, 100) beschreibt Berufe „als Medium und Mittel der Umweltstabilisierung und der intrapsychischen Stabilisierung.“ Berufe haben dabei nicht nur eine gesellschaftlich-ökonomische Strukturierungsfunktion, indem sie Arbeitsmuster für deren Tausch und technisch-funktionale Zuordnung bündeln (vgl. Beck/Brater/Daheim 1980, 20), sondern auch eine soziale. Der Beruf verleiht Sozialprestige, indem er Auskunft über den sozialen Status gibt und Personen außerhalb der Familie gesellschaftlich eingliedert (vgl. Lubecki 2009, 19). Die über berufliche Tätigkeiten erzeugte soziale Differenzierung der Gesellschaft fungiert u. a. auch als ‚Nadelöhr’ für die gesellschaftliche Partizipation (vgl. Bühler 2005, 39). Berufe verkörpern als soziales Konstrukt auch gesellschaftlich erwartetes Verhalten, sind Basis der sozialen Identität und haben eine persönlichkeitskonstruierende Bedeutung. Aus individueller Perspektive bestimmt der gewählte Beruf den Grad an finanzieller Absicherung, Teilhabe und ist subjektiv sinnstiftend. Ein Beruf, der dem persönlichen Interessenzentrum entspricht, ermöglicht es sich mit seinen eigenen Zielen, Interessen und Wertvorstellungen an einen Beruf zu binden und sich innerhalb dieses Berufes weiterzuentwickeln, was Bühler (2007, 33) als Selbstentfaltung und Selbststilisierung beschreibt.

Unger (2007, 1) macht deutlich, dass das berufliche Selbst, die berufliche Identität zwar meist als gesellschaftlicher Integrationsmechanismus ausgelegt wird, da durch spezifische berufliche Sozialisationserfahrungen der „Grundstein zum Entstehen eines lebensbegleitenden Identifikationspoles des Berufstätigen“ (ebd.) gelegt werden könne. Beruf und berufliche Identität stellen jedoch „immer auch ein institutionalisiertes Scharnier zwischen Subjektkonstitution und der Gesellschaft“ (ebd.) dar. Allerdings muss man deutlich machen, dass man sich nicht mehr am Lebensberufskonzept orientieren kann. Beruf und berufliche Identität werden zunehmend fluide und mehrschichtig (vgl. das Problem des Berufswechsels bei Abel 1963). Folgerichtig beschreibt Keupp Identität als „ein Projekt, das zum Ziel hat, ein individuell gewünschtes oder notwendiges ‚Gefühl von Identität‘ (sense of identity) zu erzeugen. Basale Voraussetzungen für dieses Gefühl sind soziale Anerkennung und Zugehörigkeit […] Alltägliche Identitätsarbeit hat die Aufgabe, die Passungen (das matching) und die Verknüpfungen unterschiedlicher Teilidentitäten vorzunehmen“ (Keupp 1997, 34). Mit dieser Definition wird für Unger (2007, 6) Identität prozessual in das Verhältnis zwischen Subjekt und Institution gestellt. Identitätsentwicklungsprozesse verlaufen iterativ und infinit, sind unbewusst oder bewusst und werden in differenzierten Lebenssituationen durch Wahrnehmungen des eigenen Selbst und der Umwelt beeinflusst. Die dabei zutage tretenden situativen Selbstthematisierungen führen – generalisiert – im biographischen Verlauf zu Standards und (verschiedenen) Teilidentitäten (vgl. Straus/Höfer 1997, 281; Unger 2007, 7).

Berufliche Identitätsentwicklungsprozesse beginnen jedoch schon vor der eigentlichen Berufsentscheidung im Rahmen der vorberuflichen Sozialisation, im Zusammenhang mit der Entwicklung anderer Teilidentitäten (z. B. Geschlechtsidentität) und im Kontext von Berufswahlprozessen. Gottfredson (1981) geht in Anlehnung an Ginzberg (1951), Super (1980) und Holland (1985) der Annahme nach, dass es sich bei der Berufswahl um einen lebenslangen Entwicklungsprozess handelt. Sie stellt das Selbstkonzept, welches die Sicht einer Person auf sich selbst beinhaltet, dem Berufsimage gegenüber. Das Berufsimage ist eine subjektiv vorgenommene verallgemeinernde Darstellung eines Berufes (vgl. Gottfredson 1981, 547). Schnittstelle zwischen Selbstkonzept und Berufsimage bildet der Berufswunsch, als Versuch, das eigene Selbstkonzept mit den individuellen Interessen und Zielen zu verwirklichen. Das Selbstkonzept dient zur Strukturierung von Erfahrungen, zur Lenkung von Handlungen und als Entscheidungsbasis (vgl. Ratschinski 2009, 53). Es setzt sich zusammen „aus dem Geschlecht, der sozialen Klasse, der Intelligenz und den Interessen und Werten einer Person“ (Pfuhl 2010, 38). „Berufswahl ist also der Versuch, sich in einer größeren sozialen Ordnung zu platzieren [...] [und; d.V.] durch Arbeit verschiedene soziale Identitäten zu etablieren“ (Ratschinski 2009, 54). Das Berufsimage wird trotz der Differenziertheit der Berufswelt auf drei Dimensionen reduziert (Geschlechtstyp (männlich/weiblich), Prestigelevel und Tätigkeitsfeld), mit deren Hilfe eine Person einem bestimmten Beruf ein jeweiliges Image zuweist (vgl. Gottfredson 1981, 547). Hier spielen auch Bezahlung und Arbeitsbedingungen eine Rolle. Je größer die Passung von Selbstkonzept und Berufsimage, umso stärker sind die Berufspräferenzen im Kontext von Berufswahlprozessen sowie Zufriedenheit und Bindung innerhalb eines Berufs (vgl. Pfuhl 2010, 41).

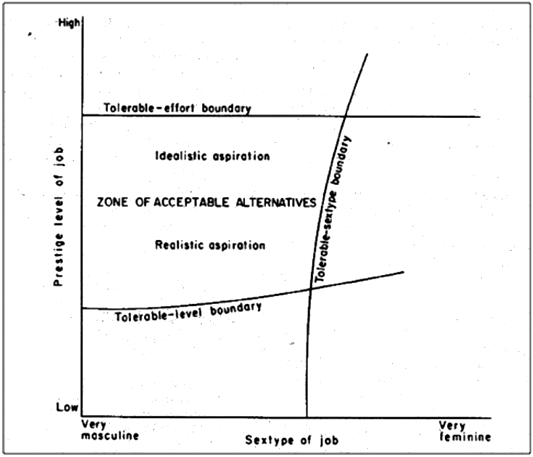

Abbildung 1: Eingrenzung beruflicher Präferenzen aufgrund der Passung des Berufsimages und dem eigenen Selbstkonzept. (Quelle: Gottfredson, 1981, 557).

Abbildung 1: Eingrenzung beruflicher Präferenzen aufgrund der Passung des Berufsimages und dem eigenen Selbstkonzept. (Quelle: Gottfredson, 1981, 557).

Die Entwicklung beruflicher Präferenzen geschieht in Auseinandersetzung mit Selbstkonzept und Berufsimage, das von Geschlechtstypen, Prestige und jeweiligen Tätigkeitsbereichen bestimmt wird. Diese drei Dimensionen sind jedoch nicht immer miteinander zu vereinen, sodass berufliche Wünsche z. T. korrigiert werden müssen. Besteht bspw. der Wunsch in einem männlich orientierten Berufsfeld einem prestigeträchtigen Beruf in einem sozialen Feld nachzugehen, beschränkt sich die Auswahl der Berufe zunehmend (vgl. Pfuhl 2010, 42). An dieser Stelle ist die Person gezwungen, Kompromisse zwischen den Dimensionen einzugehen. Alternativen im subjektiv akzeptablen Bereich werden mit dem Selbstkonzept abgeglichen. Der Bereich der akzeptablen Alternativen definiert sich aus der oberen und unteren Prestigegrenze sowie der Geschlechtsgrenze (s. Abb. 1). Sieht sich eine Person gezwungen, ihren akzeptablen Bereich verlassen zu müssen, werden i. d. R. zuerst Abstriche im angestrebten Tätigkeitsbereich vorgenommen. Dann folgt der Verzicht auf das Berufsprestige. Erst zuletzt wird die Geschlechtsangemessenheit eingeschränkt (vgl. Ratschinski 2009, 74).

Die Berufswahl erfolgt somit „durch Eliminierung negativer Alternativen statt durch Auswahl der optionalen Alternativen“ (ebd.) (vgl. Gottfredson 1981, 548f.; Pfuhl 2010, 40f.; Ratschinski 2009, 57). Es zeigt sich, dass insbesondere das Geschlecht als sozial konstruierte Kategorie die Berufswahl und -entwicklung beeinflusst und damit einerseits auf die soziale Differenzierung der Gesellschaft wirkt sowie andererseits Identitätsentwicklungsprozesse durch entsprechende Modellvorgaben und Prägungen beeinflusst bzw. herausfordert.

2.2 Geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten

Auch wenn Frauen im Hinblick auf ihre Bildungsbeteiligung seit 20 – 30 Jahren erheblich aufholen konnten, haben sich die geschlechtsspezifischen Berufswahlmuster kaum verändert. Junge Frauen wählen noch immer häufiger Berufe im Bereich personenbezogener Dienstleistungen, im Verkauf, der Hauswirtschaft oder der Büroberufe, Jungen hingegen eher techniknahe Berufe in Handwerk, Industrie, Metall oder Elektronik (vgl. BMFSFJ 2007, 55). Diese geschlechtsspezifische Verteilung ist so stabil, dass die 10 von Frauen am stärksten gewählten Ausbildungsberufe seit den 1980er Jahren nahezu identisch geblieben sind. Zudem bestehen erhebliche Konzentrationseffekte: Über 50 Prozent der männlichen und über 70 Prozent der weiblichen Auszubildenden entscheiden sich für jeweils nur 20 der ca. 330 verschiedenen dualen Ausbildungsberufe (vgl. Statistisches Bundesamt 2003, 17; 2015, 53). Tab. 1 illustriert die geschlechtsspezifische Zuordnung auf dem Ausbildungsmarkt und zeigt bspw. auch, dass 2012 nur 1,22 % aller männlichen Auszubildenden in den 14 überwiegend weiblich besetzten Berufen eine Ausbildung absolvierten (mindestens 80 % Frauenanteil). Diese Berufe sind für Männer also ebenso tabu, wie viele Männerberufe für Frauen. Wetterer (1993) schreibt zu dieser geschlechtlichen Segregation des Arbeitsmarkts, dass „so gut wie alle Arbeitsplätze in irgendeiner Weise entlang geschlechtsspezifischer Trennlinien verortet sind. Die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes stellt eine Grundstruktur dar, die trotz vielfältiger und fortwährender Veränderungen im Einzelnen als überaus stabiles Klassifikationsmuster gelten muß. Es gibt Frauenberufe und Männerberufe, Frauenarbeitsplätze und Männerarbeitsplätze und so gut wie keinen geschlechtlich unbestimmten Zwischenbereich, der nicht über kurz oder lang ebenfalls in dieses Zuordnungsschema integriert wird“ (Wetterer 1993, 52ff.).

Tabelle 1: Geschlechtsspezifische Verteilung von Frauen und Männern auf verschiedene Ausbildungsberufe. (Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 2014, 1-3).

| 2005 | 2012 | Entwickl- ung in %-Punkten | |||||||

| Männer | Männer (%) | Frauen | Frauen (%) | Männer | Männer (%) | Frauen | Frauen (%) | ||

| Überwiegend weiblich besetzte Berufe (mindestens 80 % Frauenanteil) (Auswahl) | |||||||||

| Gestalter/-in für visuelles Marketing | 96 | 19,5% | 402 | 80,5% | 99 | 13,4% | 642 | 86,6% | 6,1 |

| Florist/-in | 111 | 4,4% | 2.403 | 95,6% | 54 | 3,8% | 1.338 | 96,2% | 0,6 |

| Hauswirtschafter/-in | 114 | 4,9% | 2.244 | 95,1% | 75 | 5,1% | 1.410 | 94,9% | -0,2 |

| Zahnmedizinischer Fachangestellte/-r | 48 | 0,4% | 11.604 | 99,6% | 84 | 0,7% | 12.309 | 99,3% | -0,2 |

| Friseur/-in | 1.665 | 11,1% | 13.278 | 88,9% | 1.401 | 11,8% | 10.443 | 88,2% | -0,7 |

| Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r | 72 | 3,2% | 2.148 | 96,8% | 60 | 3,9% | 1.437 | 96,1% | -0,7 |

| Medizinischer Fachangestellte/-r | 111 | 0,8% | 14.418 | 99,2% | 216 | 1,5% | 14.163 | 98,5% | -0,7 |

| Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk | 774 | 6,4% | 11.259 | 93,6% | 981 | 10,4% | 8.448 | 89,6% | -4,0 |

| Überwiegend männlich besetzte Berufe (mindestens 80 % Männeranteil) (Auswahl) | |||||||||

| Fachlagerist/-in | 3.621 | 92,6% | 291 | 7,4% | 5.301 | 90,0% | 552 | 9,4% | 2,0 |

| Industriemechaniker/-in | 13.632 | 96,2% | 543 | 3,8% | 13.488 | 94,3% | 822 | 5,7% | 1,9 |

| Werkzeugmechaniker/-in | 3.495 | 95,3% | 174 | 4,7% | 3.285 | 93,3% | 234 | 6,7% | 1,9 |

| Berufskraftfahrer/-in | 804 | 98,2% | 15 | 1,8% | 3.405 | 96,4% | 129 | 3,6% | 1,8 |

| Feinwerkmechaniker/-in | 3.021 | 97,3% | 84 | 2,7% | 2.922 | 95,7% | 132 | 4,3% | 1,6 |

| Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 5.679 | 97,1% | 168 | 2,9% | 6.033 | 95,5% | 282 | 4,5% | 1,6 |

| Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in | 1.506 | 98,2% | 27 | 1,8% | 1.329 | 96,7% | 45 | 3,3% | 1,5 |

| Kraftfahrzeug- mechatroniker/-in | 20.460 | 97,6% | 498 | 2,0% | 19.320 | 96,4% | 729 | 3,6% | 1,3 |

| Zum Vergleich: Summe aller abgeschlossenen Ausbildungsverträge | 320.289 | 58,2% | 229890 | 41,8% | 327.189 | 59,4% | 224082 | 40,6% | -1,1 |

Die geschlechtliche Segregation des Arbeitsmarktes verläuft dabei nicht nur horizontal (i. S. e. Verteilung auf unterschiedliche Berufe), sondern auch vertikal. Die vertikale Segregation beschreibt die differenzierte Verteilung auf unterschiedliche Hierarchieebenen. Faktisch spielen beide Aspekte zumeist zusammen. Osterloh/Oberholz (1994, 3) merken an, dass Frauen trotz formal gleicher Qualifikationen über weniger Lohn verfügen. Unterschiedliche Berufsgruppen realisieren unterschiedliches Einkommen. Dieses ist „in den frauendominierten Berufen [...] deutlich niedriger als in den männerdominierten“ (Osterloh/Oberholz 1994, 3). Solche Einkommensunterschiede entstehen durch eine Art indirekte „Diskriminierung vor dem Arbeitsmarkt“ (ebd.). Hier wird die Frage nach der Chancengleichheit von Männern und Frauen zu stellen sein, aus berufspädagogischer Sicht vor allem aber die nach der Freiheit der Berufswahl. Die horizontale geschlechtsspezifische Segregation des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes lässt an dieser Freiheit zweifeln. Frauen in männerdominierten Berufe sind mit Vorurteilen von Seiten des gesellschaftlichen Umfeldes konfrontiert (et vice versa), verbunden mit der Befürchtung, das eigene Verhalten würde als sozial abweichend angesehen (vgl. Osterloh/Oberholz 1994; Horner 1968). Geschlechterstereotype prägen als gesellschaftlich konstruierte Vorstellungen über Frauen und Männer Wahrnehmung und Handeln innerhalb beruflicher Entwicklungsprozesse. Diese „Geschlechterklassifikation stellt eines der grundlegenden Typisierungsmuster dar, in denen die soziale Welt sich ordnet. [...] Ein sozial kompetenter Akteur handelt auf dieser Grundlage und realisiert sie in diesem Handeln als ‚wirklich‘ – tut sie/er es nicht, setzen gesellschaftlich und historisch spezifische Reaktionen, Kontrollen und unter Umständen auch Ausgrenzungsprozesse ein“ (Gildemeister 1992, 231). Identitätstheoretisch führt dies zu Inkonsistenzen zwischen geschlechtsspezifischen und berufsspezifischen Selbstthematisierungen und Teilidentitäten, die durch das Individuum in Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt aufgelöst werden müssen. Geschlechtsspezifische Berufsentscheidungen sind dann auch Produkt der je biographischen Geschlechterkonstruktion, weil sie der Darstellung und dem Selbsterleben als Frau oder Mann dienen.

Es wird somit deutlich, dass die geschlechtsspezifischen Sozialisationsbedingungen eng verknüpft sind mit Berufswahlverhalten und beruflicher Identität. „Die Frage, welches Gewicht die Geschlechtszugehörigkeit für die berufliche Identität einnimmt, kann nicht losgelöst von der Rekonstruktion der habituellen Voraussetzungen für die Wahrnehmung und Deutung bestehender symbolischer Geschlechtsordnungen bearbeitet werden“ (Bühler 2005, 77). Kinder und Jugendliche sind zwar in die Sozialisationsbedingungen der Umwelt eingezwängt, sie bestimmen jedoch den Umgang mit diesen Bedingungen (vgl. Hannover 1993, 11). Dass Mädchen und Jungen verschiedenen Sozialisationsbedingungen ausgesetzt sind, bedeutet also nicht, dass sie diesen passiv gegenüberstehen. Vielmehr gehen Jugendliche „unkonventionellen“ Interessen schlichtweg in geringerem Maße nach als „geschlechtstypischen“, da sie sich nach Akzeptanz ihres Umfelds sehnen. Durch „geschlechtstypisches“ Verhalten signalisieren sie eine Form des Erwachsenseins und die Fähigkeit, sich entsprechend ihres Geschlechtes verhalten zu können. Damit tragen sie zur Aufrechterhaltung geschlechtsspezifischer Unterschiede bei. Als Resultat entsprechen die eigenen Einstellungen, Interessen und Lebensentwürfe junger Mädchen und Jungen oft den geschlechtsspezifischen Stereotypen. Diese aktive Selbstbeeinflussung ist unbewusst und wird bereits im frühen Kindesalter geprägt (vgl. Lytton/Romney 1991; Roopnarine 1986).

Dies ist für Identitätsentwicklungsprozesse bedeutsam, da hier, neben Reflexionen und kritischen Lebensereignissen, Formen des Modelllernens wichtig sind. In Anlehnung an Erikson (1968) sieht Haußer (1995, 99) „die Identifizierung mit Modellen als Voraussetzung für Identitätsbildung und Identitätsänderung“. Dabei spielen Vorbilder (Eltern, Gleichaltrige oder berühmte Persönlichkeiten) oder abstrakte Modelle eine bedeutende Rolle. Modelle definieren Normen und Standards. Eine innere Verpflichtung und Bindung an diese Modelle bedeutet auch diese Normen zu teilen und sich ihnen entsprechend zu verhalten. Dies erzeugt Gefühle von Kohärenz und Konsistenz und wird ggf. durch die Reaktionen der sozialen Umwelt gewürdigt und verstärkt.

2.3 Bindung und Identität

Innere Verpflichtung oder Commitment bezeichnet die „Verbundenheit, Zugehörigkeit und Identifikation mit einem bestimmten Bindungsziel“ (Felfe 2010, 39) – berufliches Commitment demzufolge Bindung an berufliche Tätigkeiten. Unterschieden werden muss zwischen affektivem, normativem und kalkulatorischem Commitment (vgl. Allen/Meyer 1990, 1-18). Menschen mit hohem affektiven Commitment verfügen über eine „starke Identifikation“ (Felfe 2010, 40) mit ihrem Beruf. Sie haben ein „Gefühl der Zugehörigkeit und sind stolz“ (ebd.), ihren Beruf auszuüben. Zentraler Punkt des affektiven Commitments ist, dass die Personen in ihrem Beruf arbeiten wollen. Sieht sich eine Person hingegen in der Verpflichtung weiterhin in ihrem Beruf arbeiten zu sollen, obwohl sie diesen innerlich ablehnt oder eventuelle Nachteile für sie daraus resultieren, spricht man von normativem Commitment. Durch Sozialisationsprozesse des sozialen Umfeldes werden Normvorstellungen und Bindungsstrukturen geprägt. Bleibt eine Person jedoch nur in ihrem Beruf, aufgrund des geringeren Nutzens eines etwaigen Berufswechsels, spricht man von kalkulatorischem Commitment. Hier wird auf Basis einer Vor- und Nachteilbilanz am Beruf festgehalten (vgl. ebd.).

Bindung, innere Verpflichtung bzw. Identifikation i. S. des affektiven Commitments sind allerdings nicht gleichzusetzen mit beruflicher Identität. Nach Neuenschwander bildet Identität aus dem Blick der kognitiv geprägten Identitätstheorie „eine Teilmenge des Selbstkonzepts und setzt sich aus den kognitiven Repräsentationen zusammen, die subjektiv als besonders zentral und wichtig bewertet werden“ (Neuenschwander 2001, 2). Identität sieht er dabei „als Produkt von Identifikation, Reflexion und Anpassung an neue Umweltanforderungen“ (Neuenschwander 1995, 79), wobei er Identifikation als Vorgang beschreibt, „Objekte als identitätsrelevant zu bewerten und in die eigene Identität zu integrieren“ (ebd., 81). Das Selbstkonzept gibt dann eine Antwort auf die Frage: „Wer bin ich?“. Identifikation stellt somit lediglich einen Aspekt im Kontext von Identitätsentwicklungsprozessen dar. Marcia (1980) rekurriert unter Bezug auf Erikson (1968) auf drei Dimensionen, die den Identitätsstatus bestimmen (vgl. Marcia 1993, 318; Haußer 1995, 79): Krise (Ausmaß an Unsicherheit), Commitment (Umfang von Bindung) und Explorationsverhalten (Ausmaß an Erkundung). Marcias vier Identitäts-Stadien sind – bezogen auf den beruflichen Kontext – durch das Ausmaß der Bindung an den Beruf, das Erleben von Krisen sowie das Maß an Exploration definiert.

Die vier Identitätszustände bezeichnet Marcia (1980, 161f.) als a) diffuse Identität (keine Festlegung auf Beruf), b) übernommene Identität (Festlegung auf Berufe, die von anderen (Eltern, Freunde, Lehrer, Berufsberater) ausgewählt, vorgegeben wurden), c) Moratorium (krisenhafte, explorierende Auseinandersetzung mit beruflicher Gegenwart und Zukunft) und d) erarbeitete Identität (elaborierte, reflektierte Festlegung auf einen Beruf) (s. Tab. 2). Fend (1995) beschreibt diese Typen als "Diffuse", "Festgelegte", "Suchende" und "Entschiedene".

Tabelle 2: Kennzeichnung der Identitätsformen nach den Dimensionen Krise, Verpflichtung und Exploration. (Quelle: Oerter/Montada 2008, 305).

| Dimension | übernommene Identität | Diffuse Identität | Moratorium | erarbeitete Identität |

| Krise | niedrig | niedrig | hoch | niedrig/hoch |

| Verpflichtung | hoch | niedrig | niedrig | hoch |

| Exploration | niedrig | niedrig | hoch | hoch |

Personen mit erarbeiteter Identität haben einen klaren Blick auf ihr Leben. Sie lassen sich durch äußere Einflüsse nicht verunsichern oder von ihren Lebensentscheidungen abbringen. Sie haben eine innere Verpflichtung zu ihrem Beruf aufgebaut, auf dem Weg dahin allerdings Alternativen erkundet und ggf. eine Krise erlebt. Personen im Zustand des Moratoriums werden als „struggling to define themselves“ (Marcia/Kroger 2011, 35) charakterisiert. Ihnen fällt es schwer, ihr eigenes Ich gegenüber anderen abzugrenzen. Sie ringen mit sich und ihrer Umwelt. Auf der Basis von Explorationen versuchen sie, richtige Entscheidungen zu treffen und dabei feste Verpflichtungen einzugehen. Dies führt sie schließlich in den Zustand der erarbeiteten Identität. Bei ungünstig getroffenen Entscheidungen verharren sie jedoch im Zustand der Unsicherheit. Personen im Zustand der übernommenen Identität haben eine klare innere Verpflichtung aufgebaut, ohne jedoch eine direkte Krise zu erleben. Sie orientieren sich an bekannten, akzeptierten Modellen. Ihr Ausmaß an Exploration ist gering, und sie gelten als angepasst. Alternativen werden – häufig beeinflusst durch das soziale Umfeld – ausgeblendet, abgelehnt oder abgewertet. Der diffuse Identitätszustand beschreibt Personen in einer desorientierten Phase, die durch schwache oder nicht vorhandene Exploration und der Unfähigkeit, innere Verpflichtungen einzugehen, geprägt ist (vgl. Marcia/Kroger 2011, 34f.; Oerter/Montada 2008, 305, Hausser 1995, 79ff.). Die Übergänge zwischen diesen Typen sind fließend und vielfältig.

2.4 Zusammenfassung und Fragestellungen

Eingangs wurde die Frage gestellt, warum junge Menschen geschlechtsunkonventionelle Berufswege einschlagen und wie sich dies auf Identitätsentwicklung und berufliches Commitment auswirkt. Es konnte gezeigt werden, dass nur eine kleine Gruppe eine geschlechtsunkonventionelle Berufswahl wagt. Es scheinen starke, gleichsam latente soziale Steuerungsmechanismen zu bestehen, die eine geschlechtsspezifische Verteilung und damit die Reproduktion der geschlechtsspezifischen Berufs- und Sozialstrukturen bewirken. Diese Mechanismen dürften eine tatsächlich freie, emanzipierte, aufgeklärte Berufswahl verhindern, indem sie jungen Menschen, die vor allem nach Gefühlen der Akzeptanz, Zugehörigkeit und Kohärenz streben, geschlechtsspezifische Berufsmodelle vorgeben und Abweichungen von gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen sanktionieren. Geschlechtsspezifische Berufsentscheidungen sind ein Produkt der sozialen Geschlechterkonstruktionen und individuellen -rekonstruktionen, weil sie der Darstellung und dem Selbsterleben als Frau oder Mann dienen. Berufswahl und -entscheidung werden durch Peer Group, Familie und Gesellschaft beeinflusst und durch die damit verbundenen bzw. von diesen kolportierten geschlechtstypischen Stereotypisierungen und Normalitätsmodelle.

Eine geschlechtsunkonventionelle Berufswahl resp. -entscheidung bedeutet einen Bruch mit diesen Rollenmodellen, verbunden mit der Gefahr sozialer Sanktionierung, z. B. in Form von Ausgrenzung, Ablehnung, etc. Vor diesem Hintergrund ist die Frage berechtigt, warum manche Menschen einen geschlechtsunkonventionellen Beruf ergreifen und sich bewusst oder unbewusst gegen geschlechtstypische Rollenmuster stellen. Es besteht die These, dass mit einer geschlechtsunkonventionellen Berufswahl resp. -entscheidung ein so hohes Interesse an der beruflichen Tätigkeit – verbunden mit einer hohen Passung zum Selbstkonzept – vorhanden ist, dass die Geschlechtskonventionen ausgeblendet oder überwunden werden. Aus identitätstheoretischer Perspektive ist dies möglicherweise verbunden mit einem Infragestellen tradierter Modelle und ggf. der Auflösung der Bindung an diese. Dies kann verunsichern, krisenhaft wahrgenommen werden und wird – unterstützt durch sozialen Druck – in ein Moratorium führen. Unterstellt man einen progressiven Verlauf, sollte die einsetzende Exploration zur Lösung beitragen und mit dem Aufbau von beruflichem Commitment einhergehen. Insofern ist davon auszugehen, dass hier möglicherweise eher Identitätsentwicklungsprozesse durchlaufen werden, die zu einer erarbeiteten Identität führen; bei stagnierenden Verläufen (je nach dem Grad an Exploration und Krise) zu einer übernommenen.

Diese Fragestellungen und Thesen sind Gegenstand einer explorativen Interviewstudie. Konkretisiert heißt das: Warum entscheiden sich junge Menschen für geschlechtsunkonventionelle Berufe und wie wirkt sich dies auf die Identitätsentwicklung sowie das berufliche Commitment und die Motivation der Auszubildenden aus? In dieser explorativen Vorstudie steht nicht die abschließende Beantwortung dieser Fragen im Mittelpunkt. Vielmehr geht es um deren Konkretisierung und die Generierung weiterer Fragestellungen. Zunächst leiten ausgehend von den bisherigen Vorüberlegungen folgende Interessen die Untersuchung.

- Was beeinflusst eine geschlechtsunkonventionelle Berufswahl?

- Nehmen Unkonventionelle Sanktionen im weitesten Sinne des sozialen Umfeldes wahr?

- Wirkt sich die geschlechtsunkonventionelle Berufswahl auf berufliche Identitätsentwicklungsprozesse aus?

- Hat eine geschlechtsunkonventionelle Berufswahl Auswirkungen auf das berufliche Commitment, die Motivation der Auszubildenden und die beruflichen Perspektiven?

3 Forschungsdesign

3.1 Forschungsdesign und Datenerhebung

Zur Untersuchung dieser vorläufigen Fragestellungen wurden problemzentrierte Interviews geführt (in Anlehnung an Witzel 2000, 1f.). Diese Form halbstandardisierter Interviews eignet sich zur strukturierten Untersuchung biographischer Entwicklungen und Reflexionen. Ein Leitfaden diente der objektiven und vergleichbaren Erfassung der biographischen Entwicklung der Auszubildenden. Der Ablauf der Interviews ist in vier Teile gegliedert. Der Einstieg dient dem Kennenlernen der Situation sowie der Schilderung des Ablaufes. Dem Einstieg folgt eine problemzentrierte Äußerung, der eine offene Gesprächsaufforderung folgt. Der freien narrativ-geprägten Erzählung schließen sich erzählgenerierende Fragen an. Diese erfolgen zum einen induktiv, aufgrund der Narrationen der Probanden/innen, zum anderen deduktiv auf der Basis von Leitfragen (z. B. zum familiärem Umfeld, Schule, beruflichen Wünschen, Ausbildungsalternativen, Verlauf der Berufsentscheidungsprozesse, Reaktionen auf die Berufswahl, Zufriedenheit, Zukunftspläne etc.). Den Abschluss bildet ein Fragebogen zum beruflichen Commitment nach Felfe (2010, 8-16). Zielsetzung ist es, den Äußerungen aus den Interviews standardisierte Fragebogenergebnisse gegenüberzustellen.

Die Datenerhebung erfolgte im Januar 2015. Befragt wurden je zwei sowohl männliche als auch weibliche Auszubildende mit einer geschlechtskonventionellen und -unkonventionellen Berufswahl, sodass für die erste explorative Studie acht Probanden/innen in zwei Berufen zu akquirieren waren. Die Vorauswahl der Berufe erfolgte mit Hilfe der vergleichenden Statistik über die geschlechtsspezifische Verteilung der Auszubildenden in den Ausbildungsberufen des Bundesinstitutes für Berufsbildung (2014) (s. auch Tab. 1). Als Kriterium zur Auswahl des weiblich dominierten Ausbildungsberufes diente die kritische Grenze von mindestens 80% Frauenanteil (et vice versa). Da die Erhebung in Ostthüringen durchgeführt werden sollte, mussten bei der Auswahl der Berufe auch die regionale Ausbildungsdichte berücksichtigt werden, sodass die Erhebung schließlich in den Berufen des/der Industriemechanikers/in und des/der Verkäufers/in im Lebensmittelhandwerk stattfand. Ein Industriebetrieb sowie ein Lebensmittelkonzern erklärten sich zur Unterstützung der Studie bereit.

Zur Auswertung der Interviews eignen sich verschiedene Methoden. Witzel (2000) schlägt vor, in Forschungsprojekten mit sozialisations- und lebenslauftheoretischen Fragestellungen Einzelfallanalysen mit einer Typenbildung zu verbinden. Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe von MAXQDA kategorisiert und strukturiert. Die Codierung erfolgte vorrangig deduktiv – unter Rückgriff auf die theoretischen Vorüberlegungen – und wurde induktiv ergänzt. Dabei orientierte sich die Auswertung am Vorgehen nach Mayring (2010, 119). Die Hauptkategorien bezogen sich in Anlehnung an die Fragestellungen zunächst auf die vorberufliche Sozialisation, auf die Berufswahl und -alternativen und letztlich auf die berufliche Entscheidung. Dabei spielten als Unterkategorien Geschlechtskonventionen eine Rolle, sodass anschließend in unkonventionell, neutral und geschlechtsspezifisch differenziert wurde. Weiterhin wurde der Einfluss des sozialen Umfeldes auf Berufswahl und Berufsentscheidung (Eltern, Peer Group, Schule, etc.) kategorisiert. Zudem wurden Verpflichtung, Exploration und Krisenerleben sowie Motivation, Zufriedenheit und berufliche Zukunftsvorstellungen kategorisiert.

Vor diesem Hintergrund werden im folgenden Kap. 4.1. zunächst die Fälle der vier „Unkonventionellen“ vorgestellt und anschließend vergleichend unter Einbezug der „Konventionellen“ analysiert und diskutiert (Kap. 4.2). Dabei geht es dann noch nicht um eine induktive Typisierung im engeren Sinne, sondern um eine Diskussion der berufsbiographischen Entwicklungsprozesse entlang der deduktiv konstruierten Unterscheidung in Unkonventionelle und Konventionelle. Diese vergleichende Analyse sollte im Hinblick auf die hier gestellten Fragen Ansatzpunkte zu deren Konkretisierung und Ausdifferenzierung liefern. Auf dieser Basis werden wir zum Schluss eine mögliche weitere Unterscheidung vorstellen.

3.2 Stichprobenbeschreibung

Die Probanden/innen setzen sich aus jeweils zwei männlichen und weiblichen Auszubildenden des a) männlich dominierten Berufs der/des „Industriemechanikers/in“ und des b) weiblich dominierten Berufs der „Verkäuferin im Lebensmittelhandwerk“ zusammen. In Tab. 3 werden Altersstruktur, Schulbildung und soziale Herkunft dargestellt. Zu beachten ist, dass sich die Teilstichproben in männlich und weiblich dominierten Berufen voneinander unterscheiden. Im männlich dominierten Beruf sind Schulabschluss, soziale Herkunft und Alter der Probanden höher als im weiblich dominierten Beruf. Dies mag auch mit den Einkommenschancen und dem Berufsprestige zusammenhängen, die bei Industriemechanikern/innen deutlich größer sind. Dies kann auch als Beispiel für die geschlechtsspezifische horizontale Segregation des Arbeitsmarktes und eine damit einhergehende Einkommensdifferenzierung dienen.

Tabelle 3: Alter in Jahren der Probanden

| Name1 | Kathrin | Anne | Simon | Michael |

| Berufskategorie | weiblichdominiert | |||

| Alter | 18 | 19 | 17 | 18 |

| Lehrjahr | 2 | 3 | 2 | 3 |

| Schulabschluss | Realschulabschluss | Realschulabschluss | Realschulabschluss | Hauptschulabschluss |

| Name1 | Nathalie | Lara | Paul | Max |

| Berufskategorie | männlich dominiert | |||

| Alter | 21 | 19 | 21 | 21 |

| Lehrjahr | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Schulabschluss | Abitur | Realschulabschluss | Abitur | Abitur |

| 1 Namen fiktiv. | ||||

4 Ergebnisse

4.1 Fallbeschreibungen der Unkonventionellen

4.1.1 Nathalie (Frau in männlich dominierten Beruf)

Nathalie ist 21 Jahre alt. Sie hat sich nach ihrem Realschulabschluss entschlossen, das Abitur zu machen. Danach hat sie sich für eine Ausbildung in einem technischen Beruf entschieden. Sie sieht sich dahingehend als vorbelastet, da fast alle Mitglieder ihrer Familie (Vater, Freund, Schwager) in technischen Berufen arbeiten, wenngleich die Mutter als Hausfrau und die Schwester als Beamtin nicht in technischen Berufen arbeiten. Sie orientiert sich stark an ihren männlichen Bezugspersonen. Ihren Berufswunsch als Kind, Biologin zu werden, revidierte sie mit der Absicht „in einem technischen Beruf [...] arbeiten“ (Nathalie; 30) zu wollen. Ihr Interesse daran wurde frühzeitig geweckt, da sie „immer gerne mit [ihrem; d.V.] Papa zusammen gebastelt“ (Nathalie; 82) hatte. Das Interesse festigte sie durch zahlreiche Praktika „in ganz vielen technischen Berufen“ (Nathalie; 16). Auch ihre Ausbildungsalternativen als „Feinoptikerin, Feinmechanikerin [und, d.V.] Flugmechanikerin“ weisen eine Affinität zur Technik auf. Sie hat aber auch andere Alternativen erkundet und bspw. als Kassiererin gejobbt.

Ihre Berufswahl war dann dadurch bestimmt, dass das Tätigkeitsfeld (technische Berufe) – beeinflusst durch die familiäre Prägung – feststand und mit dem Selbstkonzept in hohem Maße korrespondierte. „Also ich war eigentlich schon immer relativ technisch begabt. Also mir fiel das einfach, irgendwelche Dinge zusammen zu schrauben. Und ja, also erstens das Umfeld so und zweitens die Voraussetzungen und die Fähigkeiten, die man selber mitbringt“ (Nathalie; 32). Zudem hat der Beruf der Industriemechanikerin subjektiv bewertet das höchste Berufsprestige der verfügbaren Alternativen: „Und ja Industriemechaniker ist das höchste, was man hier an technischen Berufen lernen kann. Deshalb hab ich mich dafür entschieden“ (Nathalie; 18). Die Entscheidung für den Beruf fiel dann geschlechtsunkonventionell. Dies wurde zwar von ihrer Familie unterstützt. „Mein Papa […] hat sich da total gefreut. Dass ich so ein bisschen in seine Fußstapfen trete“ (Nathalie; 50). Allerdings reagiert das soziale Umfeld bis heute z. T. durchaus ablehnend und kritisch. „Einige haben […] gesagt ‚Was willst du denn da? Kannst du das überhaupt?‘ Und andere haben das […] gut gefunden“ (Nathalie; 88). „Ja. Auch ganz oft wenn hier irgendwelche fremden Leute rumlaufen. Sprechen die einen an: ‚Warum hasten du den Beruf gewählt?‘“ (Nathalie; 52). „Das ist manchmal anstrengend. Wenn dann wirklich halt viele Leute kommen und fragen ‚Ja, warum bist du als Mädchen in diesem Beruf?‘. Dann so kommen wie: ‚naja du bist schwächer als die andern und machst dann aber trotzdem solche Sachen?!‘ Das ist halt nicht gerade toll“ (Nathalie; 66).

Die latenten sozialen Sanktionierungen und Abwertungen wirken durchaus belastend und verunsichernd und scheinen zumindest teilweise krisenhafte Momente auszulösen. Gleichsam ist sie sehr zufrieden und in hohem Maße intrinsisch motiviert. Sie hat eine hohe Bindung zum Beruf bzw. stärker noch zum Berufsfeld. Die vorausgegangen Explorationen und krisenhaften Infragestellungen deuten auf eine erarbeitete Identität hin. Allerdings ist anzumerken, dass sie die Explorationen noch nicht abgeschlossen hat. Sie will sich in ihrem Beruf weiterentwickeln, verbunden mit einer Aufstiegsaspiration, um – so eine Vermutung – den eigenen und fremden Verunsicherungen entgegenzuwirken. Es geht ihr also um Aufstieg, nicht um Wechsel.

4.1.2 Lara (Frau in männlich dominierten Beruf)

Lara ist 19 Jahre alt. Ihre Mutter ist Verkäuferin, ihr Stiefvater gelernter Kfz-Schlosser. Der ältere Bruder ist gelernter Maler, arbeitet jetzt aber als LKW-Fahrer für – wie sie betont – Autoteile. Nach ihrem Realschulabschluss hat sie sich „nur als Industriemechanikerin beworben“ (Lara; 64). In ihrer Kindheit und Jugend kam sie früh in den Kontakt mit Autos und Technik. Sowohl ihr Stiefvater als auch ihr Bruder haben ihr technisches Interesse geweckt. „Und ich hab mich halt auch immer in der Schule für Mathe und Physik interessiert. Und das war halt immer meins. Und ja. Meinem Vater hab ich auch immer geholfen in der Garage. Oder wenn es um irgendetwas zusammenzuschrauben ging“ (Lara; 2). Der Stiefvater war dabei „ein sehr großes Vorbild“ (Lara; 10) für sie und hat sie „durch seine Tätigkeit als Ausbilder für Gabelstaplerfahrer früh auch an größere Maschinen herangeführt“ (Lara; 8).

Während der Schulzeit hat sie als Kellnerin gejobbt. Ihr tatsächliches Interesse an einem technischen Beruf kam erst in der neunten Klasse auf, als ihre Freundin Maschinenbau studierte. Zuvor hatte sie sich als Physiotherapeutin in einem Praktikum versucht. Dies war „dann gar nichts mehr für“ (Lara; 30) sie. Auch von ihrem kindlichen Berufswunsch als Kosmetikerin ist sie im Laufe der Zeit abgekommen. Während sie in der Kindheit und frühen Phase der Berufsfindung noch eher an geschlechtsspezifischen Vorstellungen orientiert war, wandelte sich dies – vermutlich auch durch die Prägung der männlichen Bezugspersonen. Sie hat allerdings dann kaum mehr Alternativen getestet. Ihr Optionsraum war reduziert auf wenige technische Berufe. Kfz-Mechanikerin oder -Mechatronikerin hat sie vor dem Hintergrund des Berufsprestiges und der väterlichen Prägung attraktiver eingeschätzt. Aber dies passt erstens nicht zum Selbstkonzept (weil der Beruf „einfach zu schwer“ (Lara; 2) sei) und zweitens beschreibt sie, dass geschlechtsspezifische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Sie argumentiert im Hinblick auf einen Beruf im Kfz-Handwerk mit der Angst, die einzige Frau in einem männlich dominierten Arbeitsumfeld zu sein und dass es für sie „(…) zu schwer geworden“ (Lara; 50) wäre, in einer kleinen Kfz-Werkstatt ihre Ausbildung zu machen. Deshalb hat sie auch bewusst ein großes Unternehmen für ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin gewählt, denn „da fällt das nicht so auf. […] Und das ist halt einfach einfacher“ (Lara; 50).

Die Entscheidung für einen männlich dominierten Beruf wurde von ihrer Familie unterstützt („Die waren sehr stolz.“ (Lara; 74)), insbesondere auch durch ihre Mutter, die Malerin und Lackiererin gelernt hatte und sie in ihrer Entscheidung bekräftigte, „dass ein technischer Beruf oder ein Männerberuf, das den Frauen machen können“ (Lara; 70). Schwieriger waren die Reaktionen aus dem unmittelbaren und mittelbaren sozialen Umfeld. „Na die fanden es schon am Anfang komisch. Vor allem meine Freundinnen. […] Die haben halt alle Kindergärtnerinnen und so etwas gelernt. Die konnten das dann erst mal gar nicht verstehen“ (Lara; 76). „Also das ist sehr zwiegespalten. Also es gibt Personen, die sagen ‚cool, dass Du das machst‘. Und dann gibt es aber manche, die sagen ‚Hah-hah. Schafft sie das?‘ Also, ich meine, ich bin strohblond. Auch 1,64. Das sieht dann auch immer lustig aus“ (Lara; 54), aber diese kritischen Momente haben sich für Lara schnell gelöst.

Mit ihrer Ausbildung und dem gewählten Beruf ist sie sehr zufrieden. Sie wirkt intrinsisch motiviert und weist ein sehr hohes Commitment auf. Sie kann sich kaum vorstellen, den Beruf zu wechseln. Alternativen spielen keine Rolle. Aufstiegsambitionen sind nicht erkennbar. Laras Identität ist eher als übernommen zu charakterisieren. Ihre vorberufliche Sozialisation ist stark durch das Modell ihres Vaters geprägt, zugleich spielen geschlechtsspezifische Aspekte insofern eine Rolle, dass sie dem Kfz-Handwerk und den dort antizipierten Krisen aus dem Weg geht. Sie hat zwar unterschiedliche Berufsperspektiven erkundet, allerdings ist ihr Explorationsverhalten gering ausgeprägt. Eine echte Krise scheint sie aufgrund ihrer geschlechtsunkonventionellen Berufswahl nicht erlebt zu haben.

4.1.3 Simon (Mann in weiblich dominierten Beruf)

Simon ist 17 Jahre alt und zum Zeitpunkt des Interviews erst im zweiten Lehrjahr. Sein Vater ist Maurer, seine Mutter als Altenpflegerin selbstständig. Als Kind wollte er erst Polizist, später Zoowärter werden. Auch die Tätigkeit seiner Schwester als Sozialassistentin interessierte ihn zeitweilig. Im Rahmen von Praktika und Nebenjobs war er im Einzelhandel und in einer Tischlerei tätig. Ferner hat er mit Rasenmähen oder Maurerarbeiten Geld verdient. Nach seinem Realschulabschluss hatte er dann – inspiriert durch die Erzählungen eines Freundes – die Absicht, eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann zu beginnen. Seine dahingehend ausgerichteten Bewerbungen blieben jedoch ohne Erfolg. Auch seine Ausbildungsalternativen verwarf er. Die Option des Tischlers scheiterte aufgrund seiner Immobilität („Da müsste ich weg von zu Hause. Was für mich überhaupt nicht geht“ (Simon; 58)). Die Option des Kfz-Mechatronikers verwarf er, weil die Anforderungen zu hoch sind und er keine Chancen für sich mit seinen schulischen Leistungen sah. Die Idee, „Zoowärter (zu) werden“ hat er verworfen, da die „Bezahlung [...] so schlecht“ ist.

In seinen Ausbildungsberuf als Verkäufer im Lebensmittelhandwerk ist er „sozusagen rein gerutscht“ (Simon; 60). Da er seiner Absicht, Einzelhandelskaufmann zu werden, aufgrund seiner Noten nicht nachkommen konnte, nahm er die vom Unternehmen alternativ angebotene Ausbildung an: „Ich hab das dann einfach gemacht, weil ich wollt nicht arbeitslos dastehen“ (Simon; 74). Seine Eltern oder Freunde haben ihn bei der Berufswahl und -entscheidung nicht beeinflusst. Seine Berufswünsche und -alternativen sowie seine vorberuflichen Tätigkeiten sind eher geschlechtsspezifisch. In seiner Erzählung wird deutlich, dass er eigentlich keine tätigkeitsfeldbezogene Präferenzen besitzt. Er exploriert (i. d. R. gedanklich und wenig engagiert) viele Richtungen. Sein anfänglich großer Alternativenraum wird durch Ausschlüsse, die zumeist auf externe Aspekte (Mobilität, Bezahlung, Anforderungen) zurückgehen, verkleinert. Geschlechtsspezifische Aspekte spielen zunächst keine Rolle. Simon hat seine Ausbildung aus stark finanziell begründetem Interesse aufgenommen. Selbst seinen Ausbildungswunsch als Einzelhandelskaufmann begründet er mit finanziellen Vorteilen: „Dann hätte man die Möglichkeit gehabt, auch viele Artikel günstiger zu kriegen, was schon mal ein Vorteil wäre“ (Simon; 38).

Simon hat sich nicht aufgrund von Identifikation mit oder Interesse an der beruflichen Tätigkeit zu einer geschlechtsunkonventionellen Berufswahl entschieden, sondern aus Mangel an Alternativen. Die unkonventionelle Berufswahl wurde laut seiner Erzählung nie thematisiert oder sozial sanktioniert. Allerdings stört es ihn, nur mit Frauen zusammen arbeiten zu müssen. „Das ist zwar jetzt in Ordnung. Aber man kann mit Frauen nicht so reden wie mit Männern. […] Aber das ist halt so. Man kann es halt auch nicht ändern. Dass es mehr ein Frauenberuf ist. […] Da würde man sich wohler fühlen als Mann, sag ich mal. Wenn man nicht der einzige Mann ist. Das würde das Arbeitsklima dann auch noch mal verbessern, würde ich sagen“ (Simon; 112).

Seine berufliche Identität ist diffus. Er erscheint bequem und unentschieden. Sein Selbstkonzept ist eher diffus. Ohne eine Bindung an den Beruf, ein konkretes zukünftiges berufliches Ziel und ohne intrinsische Motivation geht er seiner Tätigkeit eher als Job, denn als Beruf nach. Eine Krise hat er nicht erlebt. Er hat wenig reflektiert die einzig verbliebene Alternative ergriffen. „So schlimm ist es ja nicht, ist ja in Ordnung, man hat ja erst mal einen Job“ (Simon; 74).

4.1.4 Michael (Mann in weiblich dominierten Beruf)

Michael ist 18 Jahre alt. Seine Mutter ist Verkäuferin, sein Vater Zimmermann. Sein Bruder ist Krankenpfleger und als solcher ausgewandert. Als Kind wollte er – wie seine Mutter – Verkäufer werden und dies blieb sein vorrangiger Berufswunsch. Seine einzige Ausbildungsalternative als Altenpfleger entspricht dem Beruf des Bruders. Diese hat er durchaus ernsthaft in Betracht gezogen, jedoch erfolglos Bewerbungen geschrieben. Einen Einfluss seiner Familie auf seine Berufswahl negiert er. Nebentätigkeiten hat er während seiner Schulzeit nicht ausgeübt. Er hat zwei Praktika absolviert, jeweils im gleichen Einzelhandelsunternehmen entsprechend seines ursprünglichen Berufswunschs als Verkäufer. Damit war er sehr zufrieden, sodass er dann nach seinem Hauptschulabschluss auch eine Ausbildung in diesem Unternehmen als Verkäufer begonnen hat, die er aufgrund der Überforderung mit familiären Problemen beenden musste.

Nach vielen weiteren erfolglosen Bewerbungen im Einzelhandel wurde ihm die Ausbildung zum Verkäufer im Lebensmittelhandwerk durch sein jetziges Ausbildungsunternehmen angeboten. Der Wechsel vom angestrebten Verkäufer im Einzelhandel zum Fleischereifachverkäufer war problemlos: „Eigentlich ist es sozusagen bloß halt Fleisch und Wurst anstatt Waren“ (Michael; 89). Der Entschluss für diese Ausbildung wurde von positiven Erfahrungen seiner Freunde als Metzger beeinflusst. Dass es sich um einen weiblich dominierten Beruf handelt, spielte bei der Wahl keine Rolle. Sein Alternativenraum war stark verengt und identisch zu familiären Rollenmodellen. Ebenso scheint weder sein eher diffuses Selbstkonzept noch das Berufsprestige eine Rolle gespielt zu haben. Die Entscheidung ist eher in einer Art Optionslogik zu sehen, mit der er seinen ursprünglichen Berufswunsch weitgehend realisieren konnte.

Mit seiner Ausbildung und dieser Berufswahl ist er sehr zufrieden: „Eigentlich bin ich, im Grunde genommen, völligst zufrieden mit meiner Ausbildung, muss ich sagen“ (Michael; 101). Nach den Erfahrungen im neuen Tätigkeitsfeld findet er die Tätigkeit – nach anfänglicher Skepsis – interessant und abwechslungsreich. Er sieht sich selbst als wirksam an, weist ein hohes affektives Commitment und eine hohe intrinsische Motivation auf. Er will in diesem Berufsfeld bleiben, denkt aber – wiederum orientiert an seinen Freunden – über eine Umschulung zum Metzger, ggf. zum Meister, nach. Er hat klare Vorstellungen über seine weiteren beruflichen Alternativen entwickelt und geht damit selbstbewusst um. Er macht dies aber auch wiederum von verfügbaren Alternativen abhängig. „Das wiederum könnte nur passieren, wenn ich ein besseres Angebot bekommen würde. Kommt immer drauf an, wie so die Lebenslage ist. Naja, allgemein, was jetzt auch so geldlich rauskommt“ (Michael; 148). Es ist eher nicht zu erwarten, dass er die Eigeninitiative ergreift, sondern im alten Muster auf externe Ereignisse reagiert und sich eng an bekannten Modellen orientiert.

Der Bruch mit Geschlechtskonventionen spielte bei der Berufsentscheidung keine Rolle. Nachhaltig negative Reaktionen des Freundeskreises blieben weitgehend aus. „Sie hatten erst gelacht. […] War eigentlich sehr witzig, und da mussten sie erst einmal sehr lachen […]. Und hatten mir nur viel Glück gewünscht“ (Michael; 95). Im „Freundeskreis wird schon teils gelästert. […] da wird darüber wieder diskutiert. […] Der eine ist Zimmermann, bzw. auch Maurer. Wir haben‘s auch schwer. […] Ja, ab und zu schon ein Gesprächsthema“ (Michael; 186). Andere Reaktionen nimmt er nicht wahr. „Ich sag mal so, so direkt stören, jetzt allgemein, dass so draußen gesprochen wird: ‚ja das ist ein Frauen Job!‘ Ist mir eigentlich egal. Ich hab eigentlich nichts dagegen“ (Michael; 174). Er würde sich trotzdem mehr Männer im Beruf wünschen, begründet dies aber tätigkeitsorientiert.

Michaels Identitätsentwicklung ist eher als übernommen zu bewerten. Er scheint in seinem Leben zwar mehrere krisenhafte Erfahrungen (Abbruch im Kontakt zu seiner Familie und Lehrstellenabbruch) gesammelt zu haben, allerdings führte das nicht in eine Krise der beruflichen Identität. Ein Explorationsverhalten ist allenfalls in Ansätzen erkennbar. Er entwickelt im Hinblick auf seine berufliche Zukunft Tendenzen zu einer erarbeiteten Identität mit einem konkreten beruflichen Ziel. Dieses ist zum Zeitpunkt der Befragung aber immer noch ausschließlich durch die beruflichen Erfahrungen seiner Freunde als Rollenmodelle geprägt.

4.2 Berufliche Identitätsentwicklung aus geschlechtsspezifischer Perspektive

Die Fallbeschreibungen können in dieser Ausführlichkeit hier nur für die Unkonventionellen, die im Fokus der Untersuchung stehen, vorgenommen werden. Eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse aller Auszubildenden zeigt Tab. 4. Im Weiteren werden die Befunde vertiefend diskutiert. Dazu werden die Unkonventionellen vergleichend analysiert und die Ergebnisse der Konventionellen einbezogen.

Tabelle 4: Zusammenfassung der zentralen Befunde

| Weiblich dominierter Beruf | ||||

| Name | Kathrin | Anne | Simon | Michael |

| Berufswunsch (Kind) | geschlechtsspezifisch | geschlechtsspezifisch | neutral | neutral |

| Ausbildungsabsicht | neutral | neutral | neutral | neutral |

| Ausbildungsalternativen | keine | keine | geschlechtsspezifisch | neutral/unkonventionell |

| Affektives Commitment1 | hoch | hoch | mittel | hoch |

| Kalkulatorisches Commitment | hoch | mittel | mittel | mittel |

| Normatives Commitment | mittel | mittel | mittel | mittel |

| Intrinsische Motivation | gering | gering | gering | hoch |

| Identitätszustand | übernommen | übernommen | diffus | übernommen |

| Männlich dominierter Beruf | ||||

| Name | Nathalie | Lara | Paul | Max |

| Berufswunsch (Kind) | neutral | geschlechtsspezifisch | geschlechtsspezifisch | k.A. |

| Ausbildungsabsicht | unkonventionell | unkonventionell | geschlechtsspezifisch | geschlechtsspezifisch |

| Ausbildungsalternativen | unkonventionell | unkonventionell | geschlechtsspezifisch | geschlechtsspezifisch |

| Affektives Commitment | mittel | hoch | hoch | mittel |

| Kalkulatorisches Commitment | gering | hoch | mittel | mittel |

| Normatives Commitment | mittel | hoch | gering | mittel |

| Intrinsische Motivation | hoch | hoch | mittel | k.A. |

| Identitätszustand | erarbeitet | übernommen | übernommen | diffus |

| 1 Commitment mittels Commitment-Fragebogen nach Felfe (2010, 8-16) erhoben, skaliert und klassifiziert. | ||||

Es zeigt sich, dass nur die Probanden/innen des männerdominierten Berufes ihrer eigentlichen Ausbildungsabsicht auch tatsächlich nachkommen konnten. Das liegt sicherlich auch an ihrem höheren Bildungsniveau. Sie verfügen über eine echte Berufswahl. In Zeiten des Fachkräftemangels profitieren sie durch den Entschluss, sich trotz Abitur für eine Ausbildung zu entscheiden, von einer größeren Auswahl an freien Lehrstellen. Sie sehen die Ausbildung in ihrem Beruf aber teilweise eher als Zwischenschritt. Gerade Max weist eine diffuse Identität auf. „Und ja, ich wusste nie wirklich, was ich machen will und was ich werden will. Keine Ahnung. Das war noch so weit weg, so weit weg. Und naja, und ich war 12. Klasse. Und dann kam’s Abi. Aber ich hatte aber noch nichts. Und naja… und studieren konnte ich… Aber naja das war schwierig. Weil ich ein ziemlich fauler Typ bin. […] Absolut Null Plan gehabt. Wie und was. Ich konnte mir auch nichts Richtiges vorstellen“ (Max; 2-4).

Anders im weiblich dominierten Beruf. Hier bestand bei keinem der Auszubildenden tatsächlich der Wunsch, in genau diesem Beruf zu arbeiten. Ihnen wurde die Ausbildung durch die Unternehmen oder die Agentur für Arbeit angeboten. Aufgrund ihres eingeschränkten Explorationsverhaltens sowie ihres geringeren Bildungsniveaus und der daraus resultierenden strukturellen Verknappung der infrage kommenden Ausbildungsalternativen kann man bei ihnen kaum von einer freien Berufswahl sprechen. Daher unterscheiden sich auch die beruflichen Präferenzen vom realisierten Ausbildungsberuf. Die berufliche Identitätsentwicklung ist ein fortlaufender Prozess, ein Projekt, das bei den Auszubildenden sehr unterschiedlich verläuft. Die Teilnehmer/innen im frauendominierten Beruf hatten zunächst eine diffuse Identität. Sie haben sich – bis auf Simon – trotz ihrer Vorurteile gegenüber dem Berufsbild und ihrer nicht beabsichtigten Berufswahl mit dem neuen Beruf arrangiert und eine innere Verpflichtung zum Beruf aufgebaut. So sagt Anne: „da bin ich (...) reingerutscht, (...) am Anfang war es halt nicht so wirklich mein Traumberuf, wo ich gesagt hab, dass wollte ich immer machen, bis an mein Lebensende. Aber irgendwann hab ich mitgekriegt, dass die Arbeit mit den Menschen mir sehr viel Spaß macht (...). Aber (kurze Pause) ich denke, ich bin im richtigen Beruf gelandet“ (Anne; 4). „Und jetzt gefällt mir der Beruf super. Ich hab halt auch meine Vorurteile gehabt“ (Kathrin; 11). Hier stellt sich allerdings die Frage, ob sich nach Gottfredson (1981) das Selbstkonzept der Auszubildenden dem Berufsimage näherte oder ob die Auszubildenden durch das Kennenlernen des Berufes das Berufsimage verändert haben?

Insofern bleibt hier festzuhalten, dass eine bewusst unkonventionelle Berufswahl im eigentlichen Sinne nur von Lara und Nathalie getroffen wurde, deren berufliche Präferenzen überwiegend unkonventionell sind.

Mit Blick auf die Übersicht in Tab. 4 ist festzuhalten, dass die tätigkeitsbezogene intrinsische Motivation der Unkonventionellen eher hoch eingeschätzt wird. Lara, Nathalie und Michael gehen ihrer Tätigkeit motiviert und mit Freude nach. Sie sind zufrieden mit der Ausbildung und der Tätigkeit. Sie wollen im Beruf bzw. Berufsfeld bleiben, sich ggf. weiterentwickeln ohne das Tätigkeitsfeld im weiteren Sinne, mit dem sie sich identifizieren, aufzugeben. Sie entwickeln etwas, das Abel (1963/2001, 112) als Berufsbewusstsein bezeichnet. Sie haben ein menschlich-positives Verhältnis zum Beruf entwickelt, der eine Möglichkeit der Selbstentfaltung geworden ist. Sie tragen das Arbeitsleid nicht passiv, sondern leben ihren Beruf oder ihre Beruflichkeit aktiv. Berufstreue und Absichten des Wechsels verbinden sich hier nicht antinomisch, sie streben nach Aufstieg im Berufsfeld und nach Entfaltung des eigenen Selbst (Nathalie und Michael). Dies zeigt sich auch bezüglich des beruflichen Commitments. Dieses ist bei den Industriemechaniker/innen unterdurchschnittlich ausgeprägt, weil sie – auch vor dem Hintergrund ihrer schulischen Vorbildung – nach beruflichem Aufstieg streben. Max, Paul und Nathalie haben die Absicht, nach der Ausbildung ein Studium anzuschließen. Es zeigt sich hier, dass sich das berufliche Commitment als Statusvariable (zum Zeitpunkt der Erhebung) von der Identitätsentwicklung als Prozess unterscheidet. Exemplarisch deutlich wird dies bei Nathalie, die zunächst die Identität übernommen hat und eine starke Bindung an den Beruf erkennen ließ, die nun aber für sich neue berufliche Alternativen exploriert und sich bereits im Rahmen der Berufsausbildung an eine neue berufliche Identität bindet, die sie sich nun aber selbst erarbeitet hat. Dadurch hat sie ein weniger ausgeprägtes Commitment an ihre jetzige berufliche Tätigkeit. Im Hinblick auf Gottfredsons Berufswahltheorie wird hier zudem deutlich, dass sie das Tätigkeitsfeld stabil hält und vielmehr das Anspruchslevel – in Verbindung mit einem erweiterten Selbstkonzept und Selbstbewusstsein – erhöht.

Die Konventionellen hingegen weisen eine eher unterdurchschnittliche Motivation auf. Sie haben in unseren Fällen häufig ohne große Explorationen die erstbeste oder einzig verbliebene Ausbildungsalternative ergriffen. Ihre Aussagen lassen zudem wenig auf krisenhafte Ausprägungen und Verunsicherungen schließen. Sie haben sich – wie Kathrin und Anne – entweder aus einer diffusen Identität heraus auf die neue berufliche Perspektive festgelegt, weil sie keine Alternativen sehen, oder aber – wie Paul und Max – darauf spekuliert, sich im gewählten Tätigkeitsfeld oder in einem ganz anderem weiterzuentwickeln.

Die allgemeine Entwicklung geschlechtsspezifischen Verhaltens nach Fooken/Lind (1994, 60f.), die zunächst vor allem durch familiäre Sozialisationsprozesse bestimmt wird, konnte im Hinblick auf die berufliche Entwicklung der Probanden/innen beobachtet werden. Die beiden weiblichen Probanden des männlich dominierten Berufs (Nathalie und Lara) beschreiben einen sehr direkten Einfluss ihrer Familie bei der Berufswahl. Aber auch bei Michael entsprechen Berufswunsch und Ausbildungsabsicht dem Beruf seiner Mutter, ebenso wie bei Paul, der als Kind den Beruf des Vaters als Landwirt ergreifen wollte. Auch die Geschwister dienen einigen Probanden/innen als Vorbild bzw. Modell. Hier zeichnet sich eher eine indirekte Beeinflussung ab (z. B. Lara).

Insgesamt sind gerade die kindlichen Berufswünsche in allen Fällen entweder geschlechtsspezifisch oder neutral. Erst im frühen Jugendalter erfolgt ggf. eine Veränderung. In unseren Fällen eher bei den Mädchen und beeinflusst durch ein starkes Modell einer engen Bezugsperson sowie eigene Erfahrungen, verbunden mit Selbstwirksamkeit und Anerkennung. Vor allem bei den jungen Frauen mit unkonventioneller Berufswahl (Nathalie und Lara) sind die Parallelen zu den Vätern als Rollenmodelle offensichtlich. Ihre Verhaltensweisen und Einstellungen werden durch Imitation und soziale Bekräftigung erlernt und gefestigt (vgl. Hannover 1993, 12). Dass Laras Mutter ebenfalls eine unkonventionelle Berufswahl getroffen hat, wirkt nochmals verstärkend. Bei den Jungen sind die Berufswünsche, Ausbildungsabsichten und -alternativen durchgehend geschlechtsspezifisch oder neutral. Einzig bei Michael lässt sich dies nicht trennscharf bestimmen, da Verkaufs- und Pflegeberufe gesellschaftlich eher als Frauenberufe wahrgenommen werden. Paul und Michael sind – unabhängig von der späteren Berufswahl – ebenfalls familiär vorgeprägt und hatten die Absicht, ihren jeweiligen Berufswünschen nachzugehen, jedoch ohne Erfolg.

Simon und Micheal haben keine geschlechtsunkonventionelle Berufswahl getroffen, sondern die einzige verbliebene Alternative ergriffen, mit dem Unterschied, dass sich Michael bereits vorher mit diesem Tätigkeitsfeld identifizieren konnte. Die geschlechtliche Konnotation des Berufs wird von beiden nicht weiter problematisiert. Zwar gibt es verbale, eher ironische, Provokationen, aber stärkere soziale Sanktionen und insbesondere damit verbundene Verunsicherungen, wie dies die jungen Frauen beschreiben, nehmen sie nicht wahr.

Es zeigt sich, dass im weiteren Entwicklungsverlauf die peer group eine bedeutende Rolle spielt – entweder als Identifikationsmodell (z. B. Michael, Nathalie), als Modell, das abgelehnt wird (Lara), oder weil sie soziale Anerkennung gibt oder auch verweigert. Kaum Einfluss wird den Lehrkräften oder der Schule zugewiesen. Gleichsam berichten viele von Praktika während der Schulzeit, die die beruflichen Präferenzen beeinflusst bzw. überhaupt erst den Alternativenraum angereichert haben („Und dadurch bin ich halt auch zu [Einzelhandelsunternehmen Y] gekommen, durch die ganzen Praktika. Ich habe mich halt auch beworben“ (Michael; 75))

Insgesamt erscheinen die geschlechtsspezifischen Stereotypisierungen latent vorhanden. Sie sind in den Interviews implizit allgegenwärtig und zeigen sich bewusst oder unbewusst in den Verhaltensweisen und Äußerungen der Auszubildenden. Da Berufe als soziale Konstruktionen nicht nur über Tätigkeiten und Anforderungen, über Status und Sozialprestige Auskunft geben, sondern in der gesellschaftlichen Wahrnehmung auch geschlechtlich konnotiert sind, tragen sie zur Trennung zwischen Männer- und Frauenberufen und zur Reproduktion der Geschlechterverhältnisse bei (vgl. Teubner 2010, 501). Insbesondere die jungen Frauen sind mit diesen Geschlechterverhältnissen konfrontiert und werden sozial sanktioniert sowie durch Ablehnungen und Infragestellungen verunsichert.

Aufgebrochen wird der Mechanismus der geschlechtsspezifischen horizontalen Segregation nur durch strukturelle Restriktionen des Marktes (Simon, Michael), ein unreflektiertes Berufswahlverhalten (Simon, Michael) und/oder besonders starke Rollenmodelle in Verbindung mit einem hohen tätigkeitsbezogenen Interesse (Nathalie, Lara, Michael). Mit Blick auf die Berufswahltheorie von Gottfredson (1981) erfolgt auch in unseren Fällen die Berufswahl eher durch Ausschluss negativer Alternativen. Bei den Unkonventionellen zeigt sich, dass die Geschlechtsgrenze subjektiv unterschiedlich – und in manchen Fällen unabhängig von gesellschaftlichen Geschlechtskonventionen – definiert wird oder aber aus Mangel an Alternativen (Michael und Simon) bzw. der hohen Identifikation mit dem Tätigkeitsfeld ausgeblendet wird (vgl. Gottfredson 1981, 548f.; Pfuhl 2010, 40f.; Ratschinski 2009, 57).

5 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass – vor dem Hintergrund der kleinen Stichprobe – keine eindeutigen Muster in den Identitätsentwicklungsprozessen erkennbar sind. Die Frage, ob eine unkonventionelle Berufswahl mit einer erarbeiteten Identität einhergeht sowie zu einer hohen Identifikation mit der beruflichen Tätigkeit führt und eine hohe Motivation nach sich zieht, kann auf der Basis der explorativen Anlage der ersten Studie nicht beantwortet werden. Es wird vielmehr ersichtlich, dass die Zusammenhänge weitaus komplexer sind. Die Geschlechtskonventionen, die in der Theorie von Gottfredson eine große Rolle spielen, werden von Auszubildenden eher unbewusst und/oder nachgelagert in das Entscheidungsverhalten einbezogen. Die Berufswahl hängt vor allem von der Verfügbarkeit von Modellen ab und den Möglichkeiten, diese mit dem Selbstkonzept (probeweise) in Einklang zu bringen. Allerdings kann man bei einigen der Probanden/innen kaum von einer echten Wahl sprechen. Insofern gilt es künftig zwischen einer geschlechtsunkonventionellen Berufsorientierung auf der einen und -entscheidung auf der anderen Seite zu differenzieren. Beides könnte unterschiedliche berufliche Entwicklungsverläufe folgen lassen. Eine mögliche Typisierung deutet Abb. 2 an.

Abbildung 2: Typisierung entlang geschlechtsunkonventioneller Berufsorientierung und -entscheidung

Abbildung 2: Typisierung entlang geschlechtsunkonventioneller Berufsorientierung und -entscheidung

„Konventionelle“ und „Unkonventionelle“ können ihre jeweiligen geschlechtlich-konnotierten Ausbildungsabsichten und -orientierungen tendenziell realisieren. Es gibt jedoch auch Jugendliche, die man als „Ungewollt Unkonventionelle“ bezeichnen kann und die mangels Alternativen diesen Beruf ergreifen. Theoretisch muss es dann ebenso „Verhindert Unkonventionelle“ geben, die ihre geschlechtsunkonventionellen Ausbildungsabsichten nicht realisieren konnten oder wollten. Diese wurden allerdings strukturell durch die Stichprobenkonstruktion weitgehend ausgeblendet. Den anderen Feldern können indes durchaus Auszubildende der Stichprobe zugeordnet werden. Die Grenzen zwischen diesen Typen sind fließend. Dies soll insofern zunächst als Versuch verstanden werden, dem Ergebnis Rechnung zu tragen, dass eine dichotome Differenzierung in Konventionelle und Unkonventionelle zu kurz greift. Die hier vorgenommene Ausdifferenzierung der Unkonventionellen verhindert aber eine weitere Charakterisierung dieser Typen über Identität, Commitment und Motivation bzw. erscheint dies bei der geringen Fallzahl nicht mehr angezeigt.

Schließlich sind die sich hier andeutenden Entwicklungsverläufe der Auszubildenden zu komplex und die Stichprobe zu klein, um eine tragfähige Beziehung zwischen geschlechtlich-konnotierten Orientierungen und Entscheidungen sowie der beruflichen Entwicklung herzustellen. Die Identitätsentwicklungsprozesse sind andauernd und reversibel. Diese Komplexität lässt sich hier nur bedingt abbilden. Auch ohne Explorationen können Jugendliche mit einer zunächst eher diffusen oder übernommenen Identität noch eine innere Verpflichtung zum Beruf entwickeln oder diese stabilisieren. Somit kann auch eine weniger freie und explorierte Berufsentscheidung Bindung bzw. Commitment bewirken und mit positiven motivationalen Effekten, Engagement und Zufriedenheit einhergehen. Oder aber die auf die eine oder andere Weise entwickelte berufliche Identität wird wiederum verändert und ist Ausgangspunkt für die Erarbeitung einer neuen beruflichen Perspektive innerhalb (als Aufstieg) oder außerhalb (als Wechsel) des bisherigen Tätigkeitsfeldes. In diesem Sinne sind dann berufliche Veränderungen subjektiv keineswegs als biographischer Bruch oder kritisches Lebensereignis negativ konnotiert, sondern erzeugen individuellen Sinn, weil sich die eigene Entwicklung kohärent, kontinuierlich und konsistent zu einer sinnvollen Geschichte zusammenfügt. Jugendliche, die jedoch in einem diffusen Zustand verweilen und denen es nicht gelingt, sich während der Ausbildung an den gewählten Beruf zu binden oder sich darüber eine eigene Identität zu erarbeiten, werden mittelfristig wohl eher Schwierigkeiten haben, die sich auch auf die psychische Gesundheit auswirken können. Oder sie tragen ihren Beruf und das damit verbundene Arbeitsleid als Job, als Tätigkeit zum Geldverdienen und suchen Sinn in anderen Lebensbereichen. Auch dies sollten wir – wenn es sich in ein konsistentes Entwicklungsprojekt fügt – aus berufspädagogischer Perspektive akzeptieren.

Es bleiben abschließend einige Desiderata und kritische Anmerkungen. Die dichotome Unterscheidung in Konventionelle und Unkonventionelle greift zu kurz. Dies ist bei weiterführenden Untersuchungen zu berücksichtigen. Weiterhin ist problematisch, dass die gewählten Berufe im Hinblick auf ihr Berufsimage nur bedingt vergleichbar sind. Sie sprechen differenzierte Qualifikationsniveaus an und bieten differenzierte Einkommensperspektiven und Aufstiegschancen. Insofern wären mehrere Berufe einzubeziehen und die Stichprobe deutlich zu vergrößern. Interessant wären Frauenberufe mit besserer Bezahlung und mehr Prestige. Zudem sollte es dadurch gelingen, mehr echte Berufswähler/innen im Feld der Unkonventionellen zu haben und neben dem hier besonderen Einfluss von Väterfiguren andere Einflussgrößen zu identifizieren. Weiterhin wäre statt der retrospektiven narrativ-biographischen Interviews eine eher längsschnittliche Befragung von Ausbildungsbeginn bis zum -abschluss und vor allem deutlich darüber hinaus sinnvoll. Gerade die langfristige individualisierte biographische Entwicklung und die Veränderungen in den Selbstthematisierungen wären aufschlussreich, um die lebensgeschichtliche Bedeutung einer geschlechtsunkonventionellen Berufswahl beschreiben und analysieren zu können.

Literatur

Abel, H. (1963): Das Berufsproblem im gewerblichen Ausbildungs- und Schulwesen Deutschlands. Gekürzter Abdruck in: Lange/et al. (2001): Studienbuch Theorien der beruflichen Bildung: Grundzüge der Diskussion im 20. Jahrhundert. Bad Heilbrunn, 104-117.

Allen, N. J.; Meyer, J. P. (1990): The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment tot he organisation. In: Journal of Occupational Psychology 63, 1-18.

BMFSFJ (2007): 1. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland 2007. Online: http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/genderreport/01-Redaktion/PDF--Anlagen/gesamtdokument%2cproperty%3dpdf%2cbereich%3dgenderreport%2csprache%3dde%2crwb%3dtrue.pdf (12.08.2015).

Bühler, C. (2005): Vom Verblassen beruflicher Identität. Fallanalysen zu Selbstbildern und Arbeitsethiken junger Erwerbstätiger. Zürich.

Bühler, C. (2007): Zwischen Flexibilität und Resignation. Berufliche Identität junger Erwerbstätiger. In: Mansen, J. (Hrsg.): Arbeit und Identität im Jugendalter. Weinheim, u. a., 33-47.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2014): Ausbildungsverträge in männlich bzw. weiblich dominierten Berufen (Vergleich 2005 und 2012). Online: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/vergleich_geschlechterdominierte_ausbildungen.pdf (08.08.2014).

Erikson, E. (1968): Identity, youth and crisis. New York.

Felfe, J./et al. (2010): Commitment gegenüber der Organisation, dem Beruf/der Tätigkeit und der Beschäftigung. In: Sarges, W./et al. (Hrsg.): Handbuch wirtschaftspsychologischer Testverfahren. Lengerich, 39-44.

Fend, H. (1995): Identitätsentwicklung in der Adoleszenz. Bern.

Fooken, I./Lind, I. (1994): Vielfalt und Widersprüche weiblicher Lebensmuster. Frauen im Spiegel sozialwissenschaftlicher Forschung. Frankfurt a.M.

Gildemeister, R. (1992): Die soziale Konstruktion von Geschlechtlichkeit. In: Ostner, I./Lichtblau, K. (Hrsg.): Feministische Vernunftkritik. Frankfurt a.M., 220-239.

Gottfredson, L. S. (1981): Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations. In: Journal of counseling psychology, 28, H.6, 545-579.

Hannover, B. (1993): Mädchen und Technik. Göttingen.

Haußer, K. (1995): Identitätspsychologie. Berlin.

Heinz, W. R. (1995): Arbeit, Beruf und Lebenslauf. Eine Einführung in die berufliche Sozialisation. Weinheim.

Hobbensiefken, G. (2001): Beruf. In: May, H.(Hrsg.): Lexikon der ökonomischen Bildung. 4. Aufl., München, 73-75.

Keupp, H. (1999): Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek bei Hamburg.

Lubecki, V. (2009): Biographische Analysen zum Verhältnis von Selbstwert und Beruf. Berlin.

Lytton, H./Romney, D.M. (1991): Parents differential socialization of boys and girls – A Metaanalysis. In: Psychological Bulletin. Amer Psychological Assoc., 101, H.2, 267-296.

Mayring, P. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. Weinheim u. a.: , 11. Aufl..

Marcia, J. E (1980): Identity in adolescence. In: Adelson, J. (Hrsg.): Handbook of adolescent psychology. New York, 159-187.

Marcia, J. E. (1993): Ego identity. A handbook for psychosocial research. New York.

Marcia, J. E./Kroger, J. (2011): The Identity Statuses: Origins, Meanings, and Interpretations. In: Schwartz, S. J./et al. (Hrsg.): Handbook of Identity Theory and Research. New York, 31-53.

Neuenschwander, M. P. (1995): Entwicklung und Identität im Jugendalter. Bern.

Neuenschwander, M. P. (2001): Schulkontext und Identitätsentwicklung im Jugendalter. Bern.

Oerter, R./Montada, L. (2008): Entwicklungspsychologie. 6. Aufl., Weinheim.

Osterloh, M./Oberholz, K. (1994): Der geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt: Ökonomische und soziologische Erklärungsansätze. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 94, H.6, 3-10.

Pfuhl, N. (2010): Untersuchung zu Bestimmung von typischen Merkmalen des Images von Studienfächern. Münster.

Ratschinski, G. (2009): Selbstkonzept und Berufswahl: eine Überprüfung der Berufswahltheorie von Gottfredson an Sekundarschülern. Münster.

Rebmann, K./et al. (2011): Berufs- und Wirtschaftspädagogik: Eine Einführung in Strukturbegriffe. Wiesbaden.

Roopnarine, J. L. (1986): Mothers’ and fathers’ behaviors toward the toy play of their infant sons and daughters. In: Sex Roles, 14, H.1, 59-68.

Seifert, K. H. (1986): Beruf. In: Sarges, W./Fricke, R. (Hrsg.): Psychologie für die Erwachsenenbildung – Weiterbildung. Göttingen, 98-101.

Statistisches Bundesamt (2003): Fachserie 11, Reihe 3, Bildung und Kultur. Berufliche Bildung 2002.

Statistisches Bundesamt (2015): Fachserie 11, Reihe 3, Bildung und Kultur. Berufliche Bildung 2014.

Straus, F./Höfer, R. (1997): Entwicklungslinien alltäglicher Identitätsarbeit. In: Keupp, H./Höfer, R. (Hrsg.): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt a.M., 270-307.

Teubner, U. (2010): Beruf. Vom Frauenberuf zur Geschlechterkonstruktion im Berufssystem. In: Becker, R./et al. (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorien, Methoden, Empirie. Wiesbaden, 499-506.

Unger, T. (2007): Ich, dieser Mensch, denke mich selbst, also bin ich. In: bwp@ 12; Online: http://www.bwpat.de/ausgabe12/unger_bwpat12.pdf (12.08.2015).

Wetterer, A. (1993): Professionalisierung und Geschlechterhierarchie. Vom kollektiven Frauenausschluss zur Integration mit beschränkten Möglichkeiten. Kassel.

Witzel, Andreas (2000). Das problemzentrierte Interview. In: Forum Qualitative Sozialforschung 1, H.1; Online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0001228 (30.11.2015).

Zitieren des Beitrags

Richter, K./Jahn, R. (2015): Was willst Du denn da? – Entwicklung beruflicher Identität in geschlechtsunkonventionellen Berufen – eine Einzelfallstudie. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 29, 1-25. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe29/richter_jahn_bwpat29.pdf (15-12-2015).